文物,是人类在社会活动中遗留下来的具有历史、艺术、科学价值的遗物和遗迹。

材料

1978年,曾侯乙编钟出土于湖北随州曾侯乙墓;是年代为战国早期的礼乐之器,是我国迄今发现数量最多、保存最好的一套编钟。全套编钟共六十五件,分三层八组悬挂在呈曲尺形的铜木结构钟架上。钟及架、钩上共有铭文3755字,内容为编号、记事、标音及乐律理论。钟架为铜木结构,呈曲尺形。横梁木质,绘饰以漆,横梁两端有雕饰龙纹的青铜套。中下层横梁各有三个佩剑铜人,以头、手托顶梁架,中部还有铜柱加固。铜人着长袍,腰束带,神情肃穆,是青铜人像中难得的佳作。它被中外专家、学者称之为“稀世珍宝”。

——摘编自湖北省博物馆曾侯乙编钟简介

根据材料并结合所学知识,说明“曾侯乙编钟”在中国古代文明发展中的文物价值。材料文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是加强社会主义精神文明建设的重要载体。

瓷器,是古代中国劳动人民的重要创造。德化白瓷兴于唐宋,盛于元明,名于当下,以白见长,最负盛名。德化白瓷器造型美观,温润如脂,洁白如玉,外销到欧洲,深受欢迎,被统称为“中国白”,成为中外交流的重要载体,并作为中国文化的代表饮誉世界。

2023年8月26日起,“中国白——德化白瓷展”,在中国国家博物馆对公众开放。

——据中国国家博物馆官网等

根据材料并结合所学知识,从文物活化利用的角度阐释关于中华优秀传统文化的“国家记忆”。(要求:观点正确,史论结合,逻辑严谨。)材料一 世界遗产文化遗产是全人类的共同财富。1972年,联合国教科文组织第17届会议通过《世界遗产公约》,旨在集各国之力,对日益遭到损毁的文化和自然遗产实施有效保护。《世界遗产公约》充分肯定文化遗产具有“突出的普遍价值”,对于一部分全人类的共同遗产,应列入《世界遗产名录》加以重点保护。截至2021年7月25日,世界遗产总数达1122项,中国拥有世界遗产56项。如图是中国的“世界遗产”的LOGO。

——摘编自《选择性必修3文化交流与传播》等

材料二 世界遗产(部分)

| 名称 | 世界遗产委员会的评价 |

| 敦煌莫高窟 | 地处丝绸之路的战略要点,不仅是东西方贸易的中转站,同时也是宗教、文化和知识的交汇处。 |

| 大运河 | 大运河是世界上最长、最古老的人工水道,也是工业革命前规模最大、范围最广的土木工程项目。 |

| 良渚古城遗址 | 展现了一个以稻作农业为经济支撑、并存在社会分化和统一信仰体系的早期区域性国家形态。 |

| 泉州 | 宋元中国的世界海洋商贸中心,成为东亚和东南亚贸易网络的海上枢纽,对东亚和东南亚经济文化发展做出了巨大贡献。 |

| 法国米迪运河 | 运河沿线点缀着许多城市和村庄,两岸有繁忙的公路和铁路,还有许多步行小道。 |

| 凡尔赛宫及其园林 | 凡尔赛宫是路易十四至路易十六时期法国国王的居所,一个多世纪以来,凡尔赛宫一直是欧洲王室官邸的典范。 |

| 雅典卫城 | 显示着希腊1000多年繁荣的文明、神话和宗教。 |

| 古罗马斗兽场 | 是古罗马帝国专用的角斗场和剧场,它曾经是古罗马帝国的象征,是政治、社会、文化和娱乐的中心。 |

——摘编自《中外历史纲要》等参考

材料一、二,选择材料二中的两个世界遗产,提炼一个主题,结合所学,紧扣所选的“世界遗产”,写一篇历史短文。(要求:主题明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)。材料 解说词是结合事物的图像、实物等进行解释说明的文辞,它通过对事物准确描述,使观众和听众了解事物的来龙去脉、特征和意义等。如图是1956年法国巴黎国际博览会中国馆建筑及展品。

——摘编自郑立君《新中国“十七年”参加国际博览会及展览设计略论》

根据材料并结合所学知识,从如图中提炼一个主题,并撰写解说词。(要求:主题恰当,介绍准确,史论结合,逻辑清晰)

| A.代表南宋官学的发展 | B.确立程朱理学的正统地位 |

| C.注重儒家文化的传承 | D.成为非物质文化遗产代表 |

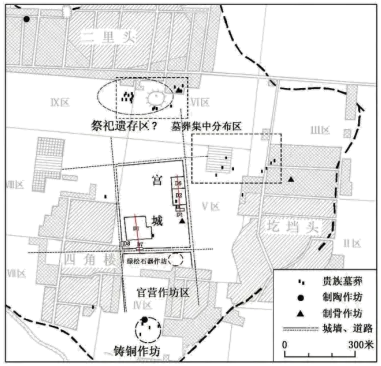

材料 洛阳偃师二里头遗址,发现于1959年,以其命名的二里头文化,约当公元前1750~前1520年,几乎分布于整个黄河中游地区。在二里头都邑中,官城内的两组大型宫室建筑群呈中轴线布局,位于中心区的井字形大道是迄今所知东亚大陆最早的城市主干道网;官营作坊区出土了以复合范技术铸造的青铜礼器群。学界普遍认为,二里头文化在中国早期文明进程中具有重要地位。

——摘编自许宏《二里头遗址“突出普遍价值”举隅》

根据材料并结合所学知识,完成以下提纲。二里头遗址在中国早期文明研究中的价值

①遗址中出土的青铜礼器群,可用于研究早期中国的礼乐文化

②________

③________

④________

⑤________

联合发行邮票是中外两国同时发行相同题材、甚至相同图案的邮票,其中历史元素往往是联合发行邮票的主要选题。以下是中外联合发行的部分邮票。

(1)以上五组邮票中涉及到五个中国以外的古代文明成果。将这些文明成果所属的序号与下列示意图中的位置相匹配。

(2)为纪念中国与墨西哥签署建交公报50周年,2022年2月,两国联合发行了套票(5)。根据所学知识,简述两国建交的时代背景。

材料 福建省入选世界文化遗产名录(部分)

| 世界文化遗产地 | 入选时间 | 入选理由 |

| 南平武夷山 | 1999年 | 这是一处被保存了两千多年和拥有一系列考古遗址、遗迹的文化圣地,它的船棺、古崖居遗构和西汉闽越王城遗址真实地再现了业已消逝的古代文明:它拥有被称为“世界桥梁建筑活化石”的馀庆桥。它的茶文化与儒释道完美融合,朱子理学文化在这里通过文献资料、摩崖石刻、书院遗址等,得到了完整地阐释,影响深入到中国社会的各个方面并远及东亚、东南亚乃至欧美。 |

| 福建土楼 | 2008年 | 这是世界上独一无二的大型生土夯筑的建筑艺术成就,具有悠久的历史和“普遍而杰出的价值”。它全面展现了东方血缘伦理关系和聚族而居传统文化相结合的特征。它或依山就势、或沿循溪流,风格古朴,形式优美,尺度适当,功能齐全实用,真实地再现了人与自然和谐统一的生活。 |

| 厦门鼓浪屿 | 2017年 | 这是具有突出文化多样性和现代生活品质的国际社区。它完整地反映了19世纪中叶至20世纪中叶百年间,闽南传统风格、殖民地外廊式、西方古典复兴式、现代主义等建筑风格的交流、互鉴、融合。它真实地突出了延续至今的住区功能和性质、保存完好的城市空间格局与道路体系等。 |

——根据福建省文物局《福建文化遗产简介》整理

从如表中任选一处,归纳其作为世界文化遗产所体现的普遍价值,并说明其入选的意义。

材料一客家方言是客家地区文化的载体。客家方言与上古中原汉语在词语的发音方面有一定继承关系。唐末宋初时期,中原南下至江西的移民族群带来的北方话吸收了百越民族语言的某些成分,形成了古赣语。宋末元初的大迁徙中,客家人进入闽西、粤东,与当地民族融合,形成了闽西客家话和梅县客家话。清代开始,以广东籍客家士子为核心的知识精英纷纷著书立说,力图系统建构客家自身文化。随着客家精英论著不断面世,客家群体心目中的文化核心逐渐形成。清末民初,中国传统文化民族主义与舶来的西方近代民族观念交织在一起,成为各种社会文化的思源。客家方言的称谓此时传入粤东北客家人聚居的核心地带,并被客家知识分子接受与传播,逐渐被客家民众认同与接受。

——摘编自宋鸿立等《客家移民路径选择与客家语言文化的形成》

材料二进入19世纪,中国出现了以“方言”指称西方语言的用法。19世纪末,中国人开始使用表示中国之地方语言的“方言”一词。因“歌谣多由方言构成”,1918年初,在时任校长蔡元培等人的倡导下,北京大学面向全国发起征集歌谣的号召,钱玄同等负责“考订方言”。1924年,董作宾将“方言”界定为“一国内各地方不同的语言”,意味着方言概念在中国基本定型。

——摘编自林翔《论“方言”概念在近代中国之演变》

材料三闽、粤、客方言是中国南方的三大方言,近数百年来随着离乡的华人而播迁境外,成为海内外华人社区文化认同和文化传承的重要纽带,是极为宝贵的语言资源和文化资源。这些方言作为大类方言在可以预见的未来尽管没有整体消亡之虞,但是边界方言的濒危境况以及包括厦门、广州、梅州这类权威方言城市在内的方言核心区所表现出来的各种方言衰变迹象,不能不引起我们的高度警惕。

——摘编自庄初升《论闽、粤、客方言的保护传承问题》

(1)据材料一并结合所学知识,概述客家方言形成与传播的特点。

(2)据材料二概括“方言”概念在近代中国的变化,并结合所学知识指出这一变化反映的时代风貌。

(3)综合上述材料,面对方言衰变迹象,谈谈你对传承和保护方言的看法。

材料一 在西方主流文化中,荒野被视为应该被征服的对象。第一批踏上北美大陆的欧洲殖民者“携带了一大堆关于荒野的成见”。18世纪后期到19世纪上半叶,欧洲精英人士逐渐对美国壮美的荒野景观另眼相看,如法国学者托克维尔在《论美国的民主》中提出,"(美国)独特的、幸运的地理环境”是“维护民主共和制度的偶然的或天赐的原因”。在浪漫主义、民族主义因素的影响下,越来越多的美国人阅读、欣赏、谈论与荒野相关的文学作品、画作、诗歌、艺术等,或是亲往游览、体验美国的荒野景观,"到19世纪中期的几十年里,荒野已被当作美国文化和道德的源泉,以及民族自尊的基础"。美国知识精英对荒野景观精神文化价值的塑造,从根本上确立了通过建立国家公园来保护荒野景观的内在精神理据。

——摘编自高科《荒野观念的转变与美国国家公园的起源》

材料二 中国独立的国家公园实践,始于1929年江苏农矿厅提出的"筹建太湖国立公园"计划。1930年,该计划由设计委员会的陈植先生等起草的《国立太湖公园计划书》公开发表。计划书指出"其面积在数万亩、数十万亩或数百万亩,其形成因子繁多,不仅限于森林,而足供盛夏之避暑,隆冬之滑冰,及元祖、田猎并学术上之种种"。计划书还强调"一为风景之保存,一为风景之启发(以资国民之教化上及学术上之臂助),二者缺一,国立公园之本义遂失"。该计划书还率先提出国家与地方"合作办理"的国家公园建设与经营模式。此后由于经费等问题,太湖国立公园“从缓建设”。

——摘编自周向频、王妍《中国近代"国家公园"思想研究》一

材料三 中国现存荒野总面积在世界各国中名列前茅。在经济高速发展和快速城镇化的进程中,中国的荒野保护面临诸多挑战,如城市和农业用地扩张、机动车道路与水库大坝等基础设施建设、管理不当的旅游活动等。与此同时,中国荒野保护也正在迎来前所未有的历史性机遇:生态文明建设强调“山水林田湖草(沙)是生命共同体”的环境伦理观念;建立“以国家公园为主体的自然保护地体系"成为中共十九大以来我国生态文明建设的核心任务之一。

——摘编自杨锐、曹越《以国家公园为契机,推动中国荒野保护》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出近代美国(北美)人对荒野认知的变化,并说明近代美国通过国家公园保护荒野的历史背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括近代中美两国“国家公园”思想的共通之处,并简评中华民国时期的国家公园建设。

(3)综合以上材料并结合所学知识,简述近现代国家公园建设的历史启示。