①有利于强化中央集权②加速了儒家思想正统化

③受封建小农经济影响④根植于悠久的历史传统

| A.①② | B.①③ | C.②③ | D.②④ |

材料一 中国的中央官僚集权制具有一定的理性色彩。在皇帝之下,内阁、省、县的垂直行政系统按照法律和惯例有专门化和职能划分的特点。垂直的监察系统直接受命于皇帝,负责监督各级官吏,以保证政令的执行。不受阶级和财产限制、在科举制基础上建立的官员升迁系统,体现了中国社会的流动性和开放性,对维系中国官僚制度的稳定发挥了积极作用。在操作层面上,这样的官僚制度,与按职能分层、各司其责的现代政府制度并不构成严重冲突。

——摘编自钱乘旦《现代文明的起源与演进》

材料二 辛亥革命的巨大创新精神体现在政治、经济、思想观念各个领域。帝制的瓦解和王权的崩溃,极大地动摇了传统社会生活的各个方面。民国初年国会的建立、现代政党政治的初步展开,标志着中国政治制度化的起步。新式教育和大众传播媒介的迅速发展,为中国人提供了激励变革的新世界观。民国初年大批报纸创刊,一时全国报纸达500种,北京一地就有大小50多种,就连地处偏僻的四川也有23家报纸。在20世纪初发展工业的基础上,新式工业(以纺织、食品加工为主)有了迅速发展。

——摘编自钱乘旦《现代文明的起源与演进》

材料三 文官考试制度的建立削弱和打击了当时的封建残余势力,有利于资本主义的自由发展。封建主义的“恩赐官职制”或者资产阶级的“政党分赃制”会导致无功受禄、营私舞弊等腐败现象,影响对有用人才的选拔,影响政府机关效能的发挥。而考试录用制有助于避免这方面的弊病,使下层文官也能得到升迁的机会,有利于进一步发挥政府机构的效能。即使内阁更替,也不至于造成行政工作的中断,因而在英国常任文官制度被称为“第二政府”或“从不更换的幕后主管”。

——摘编自杨海坤《西方国家的文官制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析古代中国中央官僚集权制度的“理性色彩”。(2)根据材料二并结合所学知识,概括辛亥革命为社会制度变革创造的有利条件。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析西方文官考试制度建立的主要影响。综合以上材料并结合所学知识,说明官员的选拔与管理和社会治理的关系。

| 朝代 | 主要种类 |

| 秦代 | “制”(重大命令)和“诏”(一般命令) |

| 汉代 | 策书、制书、诏书、戒书、诏记(皇帝亲笔书写) |

| 唐代 | 册书、制书、慰劳制书、发日敕、论事敕书、敕旨、敕牒,还有皇太子的“令”和亲王、公主的“教” |

| 明清 | (在以前基础上)增加了“谕旨”;雍正年间明发谕旨和寄信谕旨,区分了例行文书和机密文书 |

| A.影响了政府的行政效率 | B.体现了文书行政管理的严密 |

| C.适应了君主专制的需要 | D.反映了官僚政治的日益成熟 |

| A.专制集权遭到严重破坏 | B.皇帝力图维护君权至上 |

| C.实现了控制臣子的目的 | D.以法家思想治国的趋势 |

材料一 共和国治理惯性在罗马帝国时期并未消失。在公元2世纪时,罗马帝国中央与行省的高级官员总共为150人到200人左右,即使到了3世纪早期,这一人数也才达到350人左右。绝大部分帝国地方的行政工作,罗马人都交给了自己的地方代理人。“每个城市都有自己的官员、议事会和公民大会,决定有关城市的一般事务,包括授予公民权、财政、税收、司法、宗教崇拜、建筑工程等一系列与城市直接相关的问题。只有在城市觉得自己无力解决时,才会求之于总督。在司法问题上,只有涉及金额超过一定限度,或者事关公民的生命时,才会上诉到总督或者皇帝那里。”在城邦众多的帝国东部,本地的市政自治机构仍然被继续维持下去。在城市比较稀薄的西部,统治者则默许本地的部落贵族按照自己的标准建立政治结构,并将周围的土地与社群分配给这些贵族。英国史学家芬纳说“帝国的官员只是附加到遍布帝国的自治共同体之上的上层结构”。

——摘编自(意)弗朗切斯科·德·马尔蒂诺《罗马政制史》

材料二 两汉时期,特别是汉武帝时期以来,封国势力和豪强势力不断遭受打击和削弱,王朝的统治标准逐渐渗透到帝国每一个角落,所谓“六合同风,九州共贯"虽有夸张之处,但始终是汉朝诸帝追求的政治目标,地方官吏如果擅自更改或假传中央命令,可能面临最高死刑的惩罚。西汉王朝强盛时期,郡一级行政单位的数量为103,下辖县一级行政单位的数量为1587,至东汉时期,县一级行政单位的数量仍然有1180。县以下,“十里一亭,亭有长。十亭一乡,乡有三老、有秩、啬夫、游徼。三老掌教化。啬夫职听讼,收赋税。”。三老地位较高,通过榜样示范和宣讲宗法伦理使得统治者意图自然而然地传到基层民众的圈子里,从而达到控制乡里人心的目的。据统计,两汉时期,中央加郡县官员数量竟高达到13万到15万之间。

——摘编自周长山《汉代地方政治史论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括罗马帝国地方治理的特点及原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出汉朝地方治理不同于罗马帝国地方治理之处并分析其影响。

6 . 西汉中后期,一旦幼帝即位、太后临朝,必会造成外戚一家独大的情况。汉武帝原本设想的内外朝权力相互制衡以固皇权的结构完全破碎,外戚制度赋予辅政外戚的权力远远高于丞相和宗室诸王,功臣和宗室的势力严重衰退。这一现象本质上反映了( )

| A.西汉政治体制弊端凸显 | B.专制主义皇权得到强化 |

| C.相权得到强化威胁皇权 | D.汉初分封有一定合理性 |

| A.巩固了统一的多民族国家 | B.都成为君主决策的主要依据 |

| C.保障了中央政策的合理性 | D.是兼听独断决策机制的产物 |

材料一 清承明制,除将明代的南直隶、陕西和湖广各一分为二,其他12个省级政区幅员基本不动。在东北、北部和西部边疆,分设若干将军辖区和办事大臣辖区。在清代前中期,朝廷与省督抚的关系更加紧密,省制更为有机地融入国家对全国疆域的整合与地方社会的治理机制之中。清末,在内忧外患的冲击和压力下,清廷不得不整体上放松对各省督抚大员的控制,一些封疆大吏趁机掌握省级兵权和财权,呈现省区逐渐疏离中枢的趋势。随着近代边疆危机日益加深,形势逼迫清政府对省区进行划设、调整与整合,省制仍具有加强国家统一和国家领土安全的强大制度功能。

材料二 辛亥鼎易之后,各省实力派都督在清末离心潜伏的积累后乘机走上前台,分离态势日益明显。皖系、直系、奉系轮流坐庄,地方军间各霸一方,省区力量取得主导地位,央地关系倒挂。省制变革在南京国民政府时期仍未能得到解决,冯系、阎系、桂系等地方实力集团与蒋介石集团各为其利仍纷争不断,亦不得其解。大革命面临严峻危机的时刻,中国共产党在重要省区先后设立省委,是对省制的创造性运用。抗日战争结束后,随着革命战争形势快速发展,东北、华北、中南等行政区先后在解放区建立起来,各自管辖若干省级及以下行政单位。解放战争时期的区划制度,是中国共产党在局部地区执政时期的最高发展阶段,克服了近代省区位置失序的弊端,为国家的统一与发展奠定了坚实的制度支撑。

——摘编自翁有为《近代中国之变轴:军阀话语建构、省制变革与国家》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代省制建设的主要举措。(2)根据材料二并结合所学知识,简述民国时期省制的演化历程。

(3)根据材料并结合所学知识,简析上述省制变革的积极作用。

材料 中国历史从“大历史”的角度看,有两大问题非常地突出。一是“五千年文明、两千年大一统”,这在世界历史上不能不说是罕见的成功,举世无双。何以能达此成功?总不能说没有“合理性”存在,那“合理性”又如何解释?二是“先进变落后”。先进发达的农业中国为什么要转型到现代的工业社会,会如此地艰难曲折?“后来者居上”,此话也有历史的根据,那我们凭什么能实现这种宏伟大志?

——王家范《中国历史通论》

王家范先生力求从宏观的视野和微观的考察,理解中国历史的发展线索和整体特征。请就材料中的角度自拟论题,用所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰,不得照抄材料)

10 . 阅读材料,完成下列要求。

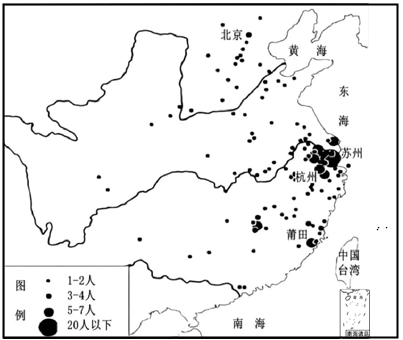

材料一 南宋至明清时期,考中的状元、进士群体的地理分布示意图

材料二 中国古代科举考试历经1300年,科考700多榜,共产生近600名文状元。历代皇帝都会将殿试钦点的每一榜状元及进士全部勒石铭记,并坚在孔庙国子监以示表彰,诏告皇朝文才辈出,标榜皇帝选贤任能,以鼓舞士气,垂示后人,营造重学风气。其中,北京孔庙约保留了195通进士题名碑,主要为明清两代石碑,碑上刻有状元及其余进士的姓名、次第和籍贯。许多历史名人贤达也在这上面留下了自己的名字,如文天祥、于谦、林则徐等名字都能在碑林中找到。

——摘编自叶小秋《北京遇见状元碑》

(1)根据材料一,说明示意图反映的历史现象,从经济的角度阐述这种现象出现的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析历代皇帝立“状元碑”的社会影响。