材料一 (隋)文帝开皇三年(583年)初,河南道行台、兵部尚书杨尚希上奏说:“当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置·或户不满千,二郡分领。具僚以众,资费日多,吏卒又倍,租调岁减,清干良才,百分无一、动需数万,如何可觅?所谓民少官多,十羊九牧。”

——引自《隋书·杨尚希传》

材料二 中国是一个多民族的统一国家,自秦代以来就重视采取合适的民族政策。一般而言,少数民族居住在边疆地带,这些地带为了防御的需要,常常设置有军管型的行政组织,这些组织往往与少数民族的特殊行政制度结合在一起,不容易分开。

土司制度兴起于元朝,是中央政府在少数民族政策上的一大变化。从秦汉以至唐宋时代,在少数民族地区实行的基本上是羁縻政策。土司制度则比羁縻政策进了一层,变间接统治为直接统治。土司统治比较起郡县制来,自然是一种落后的社会形态。而且从实质上说来,土司统治是一种半割据状态,与中央集权制是水火不相容的。经过再进一步的改土归流,土司制度就转变为正式的郡县制了。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

(1)根据材料一、概括“杨尚希上奏”的具体问题。结合所学,指出隋朝解决这些问题的政治实践及影响。(2)结合所学,列举汉代和唐代“军管型的行政组织”各一例。根据材料二、概括土司制度带来的在少数民族政策上的“一大变化”,并结合所学简析明清时期“改土归流”的原因和历史影响。

材料一 秦朝中枢权力机构的特点

材料二 周代的人们是生活在一个一个小的自治社会当中的,也就是小共同体当中。在 这些小共同体中,各地诸侯大夫的权力是世袭的,不是上面的天子或者国君赐予的,因此也不能被他们剥夺。统治者的经济来源是自己领地的收入,而不是上一级给的工资。……小共同体和大共同体的区别,或者说周秦之变的主要内容,就是政治组织形式变了,国家的汲取能力 大大提高了

——摘编自张宏杰《简读中国史》

材料三 刘邦将百越、岭南之地分为诸侯王之地,一方面可以笼络诸侯之心,另一方面可以节省中原之物力人力,为中原之地百姓休养生息赢取精力。……匈奴成为一大边患,韩王信所封之地尽有今山四中北部……主要原因即为需要防备匈奴。在中央官制上,重用大司马、左右前后将军、侍中、常侍、散骑诸吏。

(1)根据材料一图文材料,归纳秦朝中枢权力机构的特点,简析三公九卿在处理国家政务 上的特点。(2)根据材料二和所学知识,指出“周泰之变”的主要含义,从中央和地方关系的角度,简 要说明秦朝“,国家的汲取能力大大提高”的原因。

(3)根据材料三分析汉初实行分封制的原因,汉代在中央官制上有形成了什么制度。

材料 同中央一样,地方上也存在着多种途径的司法行政。这主要存在于京畿和少数民族聚居的地方。京畿“内奉京师,外表诸夏”,有着特殊的地位。历代在京畿设官分职,其权限和级别都高于其他地方。京畿地区的司法工作由首都各级行政长官负责,除处理本地区的诉讼之外,在一般情况下,“凡中都之狱,皆受听焉。小事则专决,大事则禀奏”,直接对皇帝或中央司法机关负责。中央的司法机关也兼管京畿的一部分司法工作。京城的治安机构一直多于地方,而这些治安机构都有兼理词讼的职责。此外,在京的中央机关,包括各部、院、寺监、府、侍从、警卫等机构,在一定程度和一定范围内也拥有与本部门有关的司法权。因此,京畿地区的司法行政总是多途并存。

少数民族聚居地区,不是地处“蛮荒”,就是该民族上层人士占统治地位。地处“蛮荒”者,有都护府、羁縻府、州或土官的设置,司法审判大多是“汉人用汉法,夷人用夷法”。而少数民族占主要地位时,各地方大都保留着本民族原有的行政体系,因此在司法审判上也与其他地区不同。如金代的猛安谋克制、清代的八旗等,在地方上与州县并存,又有各自的系统,并拥有相对独立的司法审判权。在这种情况下,凡涉及本民族的诉讼则自理,而事涉地方的则与地方长官会审,不同人犯采取不同的处置方法。

——摘编自韦庆远、柏桦编著《中国政治制度史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代京畿和少数民族聚居区司法行政多途并存的原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析中国古代司法行政制度的特点及其影响。

材料一 共和国治理惯性在罗马帝国时期并未消失。在公元2世纪时,罗马帝国中央与行省的高级官员总共为150人到200人左右,即使到了3世纪早期,这一人数也才达到350人左右。绝大部分帝国地方的行政工作,罗马人都交给了自己的地方代理人。“每个城市都有自己的官员、议事会和公民大会,决定有关城市的一般事务,包括授予公民权、财政、税收、司法、宗教崇拜、建筑工程等一系列与城市直接相关的问题。只有在城市觉得自己无力解决时,才会求之于总督。在司法问题上,只有涉及金额超过一定限度,或者事关公民的生命时,才会上诉到总督或者皇帝那里。”在城邦众多的帝国东部,本地的市政自治机构仍然被继续维持下去。在城市比较稀薄的西部,统治者则默许本地的部落贵族按照自己的标准建立政治结构,并将周围的土地与社群分配给这些贵族。英国史学家芬纳说“帝国的官员只是附加到遍布帝国的自治共同体之上的上层结构”。

——摘编自(意)弗朗切斯科·德·马尔蒂诺《罗马政制史》

材料二 两汉时期,特别是汉武帝时期以来,封国势力和豪强势力不断遭受打击和削弱,王朝的统治标准逐渐渗透到帝国每一个角落,所谓“六合同风,九州共贯"虽有夸张之处,但始终是汉朝诸帝追求的政治目标,地方官吏如果擅自更改或假传中央命令,可能面临最高死刑的惩罚。西汉王朝强盛时期,郡一级行政单位的数量为103,下辖县一级行政单位的数量为1587,至东汉时期,县一级行政单位的数量仍然有1180。县以下,“十里一亭,亭有长。十亭一乡,乡有三老、有秩、啬夫、游徼。三老掌教化。啬夫职听讼,收赋税。”。三老地位较高,通过榜样示范和宣讲宗法伦理使得统治者意图自然而然地传到基层民众的圈子里,从而达到控制乡里人心的目的。据统计,两汉时期,中央加郡县官员数量竟高达到13万到15万之间。

——摘编自周长山《汉代地方政治史论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括罗马帝国地方治理的特点及原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出汉朝地方治理不同于罗马帝国地方治理之处并分析其影响。

材料一

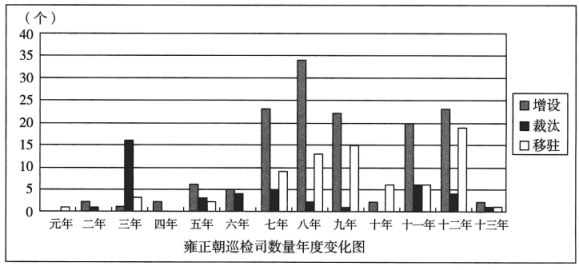

材料二 雍正朝是清代行政区域变化最大的时期,和康熙朝相比,除州减少45个外,府、直隶州、直隶厅、厅、县分别增加32个、35个、9个、27个、111个。巡检司的变化趋势与之同步。新设一政区时,往往相应配置整套行政班子,巡检司是其中重要的佐杂官。雍正朝裁汰、移驻巡检司的数量也较多,分别达43个、75个,这多基于当地行政管理的需要,也有因政区改革而裁汰或移驻的。在县以下战略要地,巡检司微员不足弹压之处,往往移驻更高品级官员治理,而将巡检司改驻别地。清代改革驿传事务,将其改归州县管理,故自清初开始,不断裁撤驿丞,也有一些驿站必须添置官员经管,故将驿丞改置为巡检,弹压地方。

——以上材料均摘编自胡恒《皇权不下县?——清代县辖政区与基层社会治理》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出雍正朝巡检司数量变化的特点及目的。(2)根据材料二并结合所学知识,分析雍正朝巡检司数量变化的原因。

材料一 秦统一中国后,字书各异的文字统一为更加简洁的、能够更好适应庞杂公务的隶书,由此,上下一致的文书话语体系开始形成。隋唐时期,文书制度依托于三省六部制,发展出了相对成熟的制作规程、审核机制和运行流程。无论是“三省”之间的权力分工,还是执论制度、避讳制度、平缺制度、贴黄制度等,都在这一时期得到了进一步规范。《唐六典》中规定:“今册书用简,制书、慰劳制书、发日敕用黄麻纸,敕旨、论事敕及敕牒用黄藤纸,其敕书颁下诸州用绢”“中书舍人掌侍奉进奏,参议表章……既下,则署而行之”“凡文案既成,勾司行朱施讫,皆书其上端,记年、月、日,纳诸库”。任何诸如随意改动、漏发错发、弄虚作假、盗用泄密等行为,皆会依据法典被施以惩戒。

——摘编自周光辉等《从文书行政到文件政治:破解我国规范治理难题的内生机制》

材料二 朱批奏折缴回之举肇始于清康熙朝,制度确立于雍正朝,乾隆朝又有新的补充发展,虽朱批“览”“朕安”一二字者亦需缴回,由此逐步形成了严格的朱批奏折缴回制度,并为以后所承继。

——摘编自项旋《皇权政治与信息控制——清代朱批奏折缴回制度考论》

(1)根据材料一、概括秦汉至隋唐文书行政的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出清代文书行政的突出变化并分析其变化原因。

材料一 随着两宋城市的发展,一方面城市工商业发达,市井文化日趋繁荣;另一方面延续自南北朝隋唐而来的士人城居之风使得文人士大夫居城者明显增多。由此,士庶之间、清雅文化与市俗文化之间呈现相互对立、相互渗透的关系,这构成两宋城市文化的基本格局。由于士大夫拥有核心政治资源,掌握着文化霸权的仍然是官而非商,市民阶层处在士人阶层之下,属于没有任何政治权利的臣民。由于文化强势之最终仍有赖于政治资源,还衍生出不同行政级别的城市在文化地位上产生相应层级差别的有趣现象。两宋城市文化发展,承续并巩固了唐代以来,文化资源集中于城市所带给专制国家在文化上前所未有的控制权,并从各方面影响着村落世界。

——摘编自包伟民《两宋“城市文化”新论》

材料二 11世纪欧洲城市开始兴起,城市居民以移民和原住民为主,二者是以城市特许状为纽带确立的共同体。城市特许状是城市居民通过种种争取自治权的斗争,从封建主手中得的契约,这意味着共同体的事由全体成员做主。12世纪,由于城市管理需要,罗马法在欧洲复兴;中世纪晚期,市民阶级形成,进一步推动了城市市民政治文化的生成,孕育了现代国家的雏形。特许状是一纸契约,赋予城市居民共同享有在本城经营工商业的权利。随着城市商品经济的发展,货币、市场意识等新的经济理念在城市诞生,现代会计、金融、公司制度等近代经济文化在中世纪城市得到初步发展。这促进了16世纪欧洲文明的凝聚成型。

——摘编自刘景华《中世纪城市与欧洲文明成型》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出古代中国和中世纪欧洲城市文化的不同之处。(2)根据材料并结合所学知识,说明造成古代中国和中世纪欧洲城市文化差异的原因。

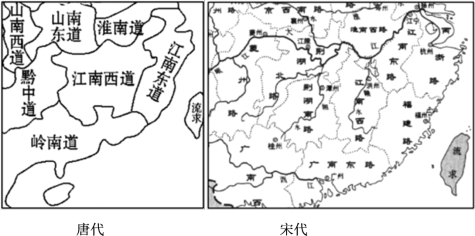

材料一 下图分别是唐、宋长江中下游政区示意图//

材料二 宋帝国自诞生之日起,在制度设计方面就需要解决两个问题:一是目的性国家对工具性国家的要求,即动员内部力量以应对国家间生存竞争;另一个是纠正汉唐帝国的政制缺陷,完善工具性国家。就前者而言,主要是壮大经济资源问题,并着力于提高资源的汲取能力等。就后者而言,主要是在制度上解决基本制度中的缺陷。

——摘编自刘守刚编著《中国财政史十六讲》

根据材料一并结合所学知识,概括从唐代到宋代行政区划的变化及原因。

材料一 古代时期张家口的历史沿革(部分)

| 时期 | 历史沿革 |

| 春秋战国 | 北部为匈奴与东胡居住地,南部分属燕国和代国。 |

| 秦朝 | 南部属代郡、北部属上谷郡。 |

| 汉朝 | 汉初属代国,部分属上谷郡;汉武帝时属并州代郡。 |

| 唐朝 | 北属突厥地,南多属河北道妫州、新州。 |

| 宋朝 | 先后属辽之西京道、金之西京路。 |

| 元朝 | 属中书省上都路宣宁府与顺宁府。 |

| 明朝 | 封皇子朱穗为谷王,就藩宣府,张家口为长城防线九边重镇之一。 |

| 清朝 | 隶属直隶省 |

材料二 “俺答封贡”之后,明政府在九边设置互市11处,张家口为其一。由张家口至蒙古库伦(现在蒙古国的乌兰巴托)的张库商路逐渐畅通。康熙二十二年(1683年)清廷给噶尔丹的敕书规定可在张家口等处贸易。康熙三十年,清政府开张家口、杀虎口等五口,内地商人可到蒙古地区贸易。《尼布楚条约》规定俄商执有“路票”者可往来贸易。此后逐渐形成了一条由恰克图(现属俄罗斯)—库伦—张家口至北京的贸易路线。乾隆末年的《闻见瓣香录》记载:“张家口为南北交易之所,凡内地之牛马驼羊多取给于此。贾多山右人(山西人),率出口以茶布兑换而归。又有直往恰克图地方交易者,所货物多紫貂、猞猁、银针、海貂……以及哈喇明镜、阿敦绸等物。”

——摘编自《明清时期草原丝路沿线城市张家口的发展与职能演变研究》等

(1)阅读材料一,任选两个重要时间节点(相邻朝代或同一朝代的两个时期),结合张家口的历史沿革,说明中央对地方治理的变化。(2)依据材料二,分析清代前期张家口商贸枢纽地位形成的原因,

材料一 中国古代的使职指的是以皇帝的名义从原有行政机构中临时派遣一些大臣去处理各种特别事务,而不是通过原有的行政机构本身。唐代自高宗和武则天以后大量出现使职差遣,并逐渐衍生出一种新的行政机制:临时派遣的使职演化为固定的职务,并逐渐形成一个与原有尚书六部行政体系不同的、按照新的机制处理政务的体系。唐以后各朝代,尽管行政体制经历着不断的调整,但在唐代使职差遣制度发展过程中形成的行政机制却一直发挥着作用。

——摘编自吴宗国《中国古代官僚政治制度研究》

材料二 使职与差遣制度可谓贯穿于历代,除上述以外,还有一些没有细述,如明朝以都督府、指挥使司官员充任总兵官的制度,历代遇到较大规模战事时以朝廷重臣出任临时指挥官乃至钦差大臣的制度,等等。使职差遣制度的普遍存在,充分说明了它具有很大的合理性、必然性。

——摘编自李宜春《使职与差遣:中国古代政治制度变迁的一个基本路径》

材料三 是后,多掌事于外,诸司互以他官领之,虽有正官,非别受诏亦不领本司之务。又官有其名而不除者甚众,皆无定员无月限,不计资品,任官者但常食其俸而已。时议以近职为贵,中外又以差遣别轻重焉。

——摘编自《宋史·职官志》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐以后各朝代使职差遣依然发挥作用的原因。(2)根据材料一、三并结合所学知识,简析宋代推行使职差遣的目的,并指出其所体现的中国古代政治制度发展的突出特性。