材料一

材料二清代“内-疆-外”治理模式中,广东省沿海(含“内洋”)为“内”,南海诸岛等“外洋”区域为“疆”,周边越南、吕宋、苏禄等南洋区域为“外”,“疆”发挥着保“内”驭“外”的关键作用。清代中央政府将南海海疆的治理范围扩展到了整个南海诸岛的陆海区域,在清代一系列官书、方志等文献中,一直将“千里长沙、万里石塘”作为山川单位列入广东省琼州府辖下的万州治内。清代采取派官、驻军、户籍、税收四项治理方法对南海诸岛进行管辖,具体体现为基层政府对南海诸岛渔民的渔课征收,水师的巡海活动、朝贡护送以及海难救助等。雍正元年(1723年),清政府要求东南四省沿海商船和渔船必须用不同颜色的油漆涂饰船头和桅杆,以示区别,海船的两侧需刊刻字号,写明某省某州县某字某号船,明令“取鱼不许越出本省境界……船只有照方能下海”。另据《琼州府志》记载:“崖州协水师营,分管洋面。东自万州东澳港起,西至昌化县四更沙止,共巡洋面一千里,南面直接暹罗、占城夷洋。”

——摘编自王晓鹏《清代“内—疆—外”治理模式与南海海疆治理》

(1)根据材料,归纳清代前中期南海海疆治理的具体举措,并结合所学知识指出其政治背景。(2)根据材料并结合所学知识,简析清代前中期南海海疆治理的历史作用。

材料一 雍正初年(1723年),清廷为对滇东北地区实行改土归流,对原来土官治理区域加以区别,为开矿政策的推行扫清障碍就是这一系列治理措施的目的之一,很快矿业得到快速发展、清代云南矿业走向了繁荣期,云南成为全国最主要的铜产区。为了把滇铜运往京城、乾隆时期、云南总督张允随还主持开发了金沙江,以便从水路运铜。清代在边疆地区还设置了铺递路线,仅云南就设置铺递路线460余处,形成了一个联通全省的交通网络。清代统治者继承了元明重视教育的传统,在西南地区积极兴办学校,如云南省府州县的学宫,在前代60余所的基础上发展到100余所。清廷还通过巡阅的方式来加强西南边防、戍守边陲、以期达到保疆固困之目的。

——摘编自吴喜、杨永福《论清代前期对西南边疆的治理思想及治策》

材料二 鸦片战争爆发之后,于清王朝的统治者来说,列强不过是想要获取利益的“外夷”而已,只要满足其利益便可与之“结与国之欢心”。但国内的武装起义却是威胁清王朝统治的心腹大患。因此,只要能够维护其统治的利益,那么边疆亦可弃。直到大片国土的沦丧已经逐渐威胁到清朝统治的核心利益之后,清政府才开始转变传统的治边政策,即推行边疆内地一体化政策,清王朝也逐渐由王朝国家向民族国家转变。但是清王朝依旧没能摆脱落后封建制度的桎梏,没能有效地整合国家,也没能实现向民族国家的转变。而清政府治边政策或者说治边战略上的失误正是这其中重要的原因。——摘编自施润棋《清末我国边疆治理政策研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳清代前期治理西南边疆的措施。(2)根据材料二并结合所学知识,分析清末调整边疆治理政策的原因,并谈谈其对现代边疆治理的启示。

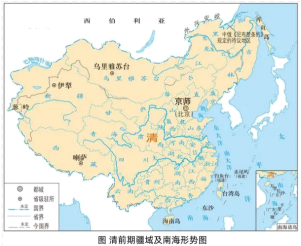

材料一 如图为中国古代中原王朝形势图

(1)观察如图,分别写出图一、图二所示中原王朝的名称,结合所学知识概述其在处理与边疆少数民族关系时分别采取了哪些措施?

材料二 清前期边疆治理的部分措施

| 地理方位 | 具体措施 |

| 东南地区 | ①1683年,清政府派施琅收复台湾 ②1684年设台湾府,隶属福建省布政使司 |

| 东北地区 | ①康熙前期,组织雅克萨自卫反击战 ②1689年,中俄两国签订《中俄尼布楚条约》,划定东部边界 |

| 西北地区 | ①1757年击败准噶尔部 ②平定大、小和卓叛乱 ③在蒙古地区设立盟、旗两级单位进行统治 ④1762年在新疆维设立伊犁将军总领军政要务 |

| 西藏地区 | ①清初册封达赖和班禅 ②1727年起开始派遣驻藏大臣 ③1793年,清政府颁布《钦定藏内善后章程》29条,以法律形式明确和落实了清政府对西藏的管辖权 |

基层治理是国家治理的基石。基层强则国家强,基层安则天下安。

材料一:清政府将代表内地经制州县基层组织的保甲、汛塘等移植至改流后的地区,并且设立国家军队,施行儒家教化,责令习读《圣谕广训》等儒家经典书籍,逐步培养他们的忠君观念和君臣尊卑思想,以实现王朝国家权力所不及地区与内地早日实现一体化。随着改土归流的推进并派驻内地流官对基层深入治理,加之边疆民族地区政治经济发展的不平衡性导致与内地治理模式差异较大,或因地方势力过于强大,清政府通常做法是“土流参治”,虽以流官治理为主,但也充分尊重少数民族长久以来生产生活所延续下来的行为方式,甚至会吸纳当地曾经的土司头人协同治理。

——摘编自聂迅《清代土司基层社会治理组织体系重构:以改土归流地区为中心》

材料二:英国有着深厚的地方自治传统,被誉为“地方自治之母”。都铎王朝时期,地方自治……斯图亚特王朝时期……地方自治权限得到很大发展……1835年市政法案规定由领取薪水的行政人员来执行地方政府的工作,并对郡治安法官进行分权;1888年,英国下院通过了《地方政府法》,规定郡议会每年集会四次,居民成为自治主体……随着各种机构的不断设置……中央政府加大对地方的行政监督。

——摘编自孙宏伟《英国地方自治的发展及其理论渊源》

材料三:近代中国基层社会治理结构是在延续“皇权不下县”的治理方式之下,民众面对的是乡绅,而不是代表国家权力的县一级政府。基层社会的乡绅成为基层社会治理的实际主体,充当了政府官员和当地百姓之间的中介人。政府“治理”角色的缺位,基层乡绅“治理”角色的出现,成为近代中国“自治”观念传入的社会背景。当士绅这一群体离开庙堂回归基层社会的时候,就成为基层社会中集民望、学识、威望和能力于一身的领导者,成为道义上和实际上的基层社会的治理主体。随着时间的推移,乡绅逐渐在农村形成了相对完整的家族组织,政府给予乡绅及其家族组织充分的尊重与信任,并利用这些基层组织获取资源、履行维持秩序和劝课农桑等重要职责。

——摘编自刘凤雪《近代中国基层社会治理结构的变迁与“自治”观念的中国化》

材料四:1950年12月至1951年10月,中央人民政府颁布《中华人民共和国惩治反革命条例》,采取党委领导下的群众路线方法,在全国范围内完成镇压反革命运动。1950年,政务院颁布《乡(行政村)人民代表会议组织通则》、《乡(行政村)人民政府组织通则》,确立乡和行政村为乡村的行政区域,乡人民政府和行政村不设置内设机构,只设置专职或兼职的工作人员。1954年的第一届全国人大,表决通过《中华人民共和国宪法》、《地方各级人民代表大会和地方各级人民委员会组织法》,正式明确乡镇为基层政权。随着农业合作化运动的推进,1956年和1958年是农村党员发展的两个高峰期,探索出“支部建在村庄”、“支部建在生产单位”等经验,组织农民参与农业社会主义改造和现代国家建设。

——摘编自董帅兵《中国共产党领导乡村治理的百年历程、基本经验与实践启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清政府加强“改土归流”地区管理所采取的措施。(2)根据材料二,指出英国地方自治制度的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析近代中国乡绅在农村基层治理中充当重要角色的原因。

(4)根据材料四并结合所学知识,总结新中国成立之初在探索乡村治理方面所作出的贡献。

材料 秦以下,有过汉晋更革、唐宋更革,但那都是在农耕文明——君主集权政治大格局内部的调整。中国历史上突破上述格局、以工业文明——民主政治为目标的大更革,在清末民初方得以展开,而明代及清代前中期恰值这一大转折的前夜。明清文化主流延续着秦汉以降的常态,而扬弃性的文化变革在潜滋暗长,所谓“常”中寓“变”、“变”中有“常”,故明清文化宜以“袭常与新变”概括。

——摘编自冯天瑜《袭常与新变的明清文化》

结合所学知识,紧扣材料主旨,用明清(1840年以前)相关史实对“袭常与新变”这一主题加以阐述。(要求:自拟题目,史论结合,论证充分,逻辑严密,阐述时不要局限于文化方面。)

材料一 自古以来,西南地区就生活着许多民族,呈现“大杂居,小聚居”的特点。这里地形复杂,山地、高原、盆地、河谷平原相间分布。居住在盆地和平原的民族从事农耕,形成邑聚和政权;而山地民族则“随畜迁徙,毋常处,毋君长”。各民族的交流交往在深度和频度上都较易进行。但由于地理条件限制,地区内的整合度较低,难以形成强大的政权。同样的原因,中原政权向西南的开拓也难以迅速推进,只能渐次推进“以夏变夷”的进程。双方的冲突与交融进程不像北方地区那样大开大合。这种独特的民族关系被一些学者称为古代民族关系史中的“西南类型”。

材料二 与西北、东北边疆不同,早在秦汉时期中央政府就已经在西南地区设置了直辖郡县。但中央的直接控制区仅限于郡县治所,大致呈点状或线状分布。在郡县治所之外,则通过册封、羁縻等形式由少数民族上层治理。经过唐宋的反复之后,元代对西南的管辖重新强化。中央政府不仅可以撤并土司,还可以征发土兵和赋税。清代则实施了大规模的改土归流。尽管各民族生产生活方式多样,却均“有着向定居农耕过渡和发展的清晰脉络”。到了清代,远在边陲的云南也被视为内地十八行省之一。

——以上材料均摘编自黄纯艳、潘先林《古代民族关系史的“西南类型”其于〈西南古民族关系史稿〉的思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析古代民族关系史中“西南类型”出现的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括西南民族地区与中原王朝互动关系的特点及历史作用。

材料一 夫晋之渡江也,遗中服之雅俗,据吴人之旧土。齐梁之后,风教荡然,危弱相承,礼刑不立,五代四姓,浸微以灭,上无所授,下无所归,虽欲正之,人谁适从!魏氏先实漠北,控弓朔、代,南平燕赵,遂通秦凉。出令作法,变风迁俗,天地有奉,生人有庇,且居先王之位,宅先王之国,子先王之人矣,则是夏禹之出东夷,文王之祚西羌,爰集大命,以抚方夏。《诗》、《书》所载,谓之何哉。前世大儒断南北之疑者,所以正魏也。

——摘自(北宋)张方平《南北正闰论》

材料二 至北宋时期,石介(北宋初期学者)对当时“中国”一词的概念进行了总结性的界定……在地理上,中国是指以“九州”为主的传统意义上的汉族聚居之地,大体上就是指长城以南的黄河流域和长江、珠江流域,即所谓“天地之中”,并不包括少数民族居住的地区;“中国之人”主要是知“礼乐”、服“衣冠”、从事种植农业的汉族,少数民族也不在其中。

——摘编自郑炜 崔明德《辽金时期民族关系思想的发展与中华民族多元一体格局的形成》

材料三 经(金代)郝经的阐发,元人的“中国观”完备形成,其要点是:“中国”的疆域是元统治区加上南宋统治的江南;“中国”的人民包括汉人和少数民族两大部分;“中国”的文化包括农耕文化和草原文化两大系统;“中国”主权的行使者,可以是汉人,也可以是“行中国之道”的少数民族。

——摘编自何志虎《“中国观”在元代的转换》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括作者的观点并说明理由。

(2)综合上述材料并结合所学知识,指出元代时期中国观的新变化。

材料一元朝建立后,忽必烈在大量任用儒家人士作为国家治理的栋梁同时,设四于学,把《论语》《大学》等儒家经典译为蒙古文。忽必烈用大一统的思想指导正史修撰,把《宋史》《辽史》《金史》同列为正史,不去强调“华夷之辨”,这蕴含着“天下一家”的中华民族共同体意识。忽必烈还继承了多民族中国经济发展重视农业的历史传统,专门组织编撰了《农桑辑要》,命各路宣抚司择通晓农事者为劝农官,并将中华民族历史传说人物和杰出人物都纳入国家祭祀体系之中。

——摘编白王文光、马宜果《元朝的大一统实践与中华民族共同体意识》

材料二古人们民族国家意识最突出的表达莫过于“华夷之辨”。先秦以后,在“华夷之辨”上的衡量标准是血缘、地缘和礼仪三个标准并行,以血缘及地域进行衡量的观点一般在华夏面临严峻威胁即遭遇严重入侵和灾难时占据主流。清军入关后,康熙帝强调“无分内外,视同一体”,雍正帝说“天下一统,华夷一家”。清帝所主“大一统”,改变了“中国”的疆域定位:将历代传统限定在长城以内的“中国”的政治与疆域之版图,扩展到长城以外的“三北”及各边疆地区,即北狄、南蛮、西戎、东夷,皆涵盖在“中国”之内。

——根据李治亭《清帝“大一统”论》等整理

(1)根据材料一并结合所学知识,简析忽必烈大一统实践的历史意义。(2)根据材料二并结合所学知识,说明清代“大一统”思想的新变化。结合所学知识用一句话概括清朝辽阔疆域的历史价值。

材料一 1740年,荷兰殖民者大肆屠杀爪哇岛的华工,共计1万余名,史称“红溪惨案”。1742年3月,清廷内部讨论是否以禁止南洋贸易来制裁荷兰,但两广总督认为被“番邦戕害”的汉人,都是些“内地违旨不听召回,甘心久住之辈。在天朝本应正法之人,其在外洋生事被害,咎由自取”。最终,清廷并未对荷兰采取任何报复措施。

——摘编自李文海《清史编年》第五卷

材料二 1902年1月,清政府照会美国政府,指出1894年美国制定的排华法将于本年12月期满而终止,如要订新约,美方必须改变现行政策。这一要求遭到美国拒绝,并计划将之展限。之后,清政府再次照会美国,强调:“华人在美,受虐已至极处,似不能较现在情形为甚。展限十年,碍难照允。”尽管如此,美国国会仍于4月17日通过决议,过去制定的排华法无限期有效,并禁止华工从夏威夷、菲律宾等美属岛屿到美洲大陆。中国驻美公使梁诚就此事与美国政府交涉,但没有取得任何成果。

——摘编自熊志勇《百年中美关系》下册

材料三 2011年1月,利比亚内战爆发,局势很快失控,当时约有3万中国人在利比亚,大多为从事铁路、通信和油田等行业的工程劳务人员。此外还有一些中餐馆的经营者和留学生等人员,处境十分危急。中国政府决定启动国家一级响应,把在利比亚的中国公民一个不少撤回来。经中央军委批准,空军派出4架伊尔-76运输机,于2011年2月27日执行飞赴利比亚接运中国在利比亚人员的任务。这4架飞机连续飞行12架次,单机总航程29397千米,将1655人接运至苏丹首都喀土穆,将287人接运至北京。与此同时,中国海军第七批护航编队“徐州”舰于2011年3月2日抵达利比亚附近海域,执行撤侨任务。在整个利比亚撤侨行动中,中国政府共动用91架次中国民航包机,35架次外航包机,12架次军机,租用外国邮轮11艘,国有商船5艘,军舰1艘,历时12天,成功撤离中国驻利比亚人员35860人,还帮助12个国家撤出了2100名外籍公民。

——摘编自2017年8月15日新华社《第一次动用军事力量撤侨:2011年利比亚大撤侨》

(1)根据材料一,概括清前期对海外华人的政策。

(2)根据材料二,分析清晚期对海外华人政策发生了怎样的变化,并分析导致这一变化失败的原因是什么。

(3)根据材料三,分析中国政府能够将在利比亚侨民迅速全部安全撤回的原因。

材料一 清朝统治者在许多重要的政治场合和重要的官方文件中,特别注意避免对边疆少数民族使用带有刺激性的“夷狄”字样和称谓。乾隆时,还为此处分过一些大臣。清朝利用政权的力量,对传统的“华夷论”进行大规模的批判。当时,西方早期殖民主义者的入侵,客观上促进了中华民族的觉醒,在抵御外来侵略的斗争中,逐渐形成了近代领土、边界、主权观念。特别是乾隆皇帝本人,除通晓汉文和满文之外,还特别注意学习蒙语、藏语、维吾尔语。乾隆帝还下令,将这五种民族文字题刻在皇家许多重要建筑上。乾隆十九年(1754年),在改造热河避暑山庄正门——丽正门时,用汉、满、蒙、维、藏五种文字题写了门额,以显示国家和民族的统一,即“以昭我国家一统同文之盛”。

——摘编自张羽新《清代前期各民族统一观念的历史特征》

材料二 中华民国成立后,孙中山在《临时大总统宣言书》中以“国家之本,在于人民。合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国,即合汉、满、蒙、回、藏诸族为一人。是曰民族之统一”。孙中山重新解释了民族主义,即“五族共和”。这一时期(1912~1928年)的中华民国国旗也以红、黄、蓝、白、黑五色横长方条,表示“五族共和”之意。

——摘编自杨梅《“中华民族”概念在民国教科书如何演变》

材料三 在新民主主义革命时期,面对各民族深受封建势力、国民党反动军阀、帝国主义的压迫和剥削的事实,中国共产党将民族政策主旨定位为“领导各民族投身于无产阶级革命与民族解放斗争”,积极宣传“民族平等”,揭示民族压迫的阶级根源,以唤起少数民族反帝、反封建、反军阀统治的意识,团结起来共同对敌。

——摘编自郑大发《中国共产党民族理论与实践的百年启示》

(1)根据材料一,概括清代前期民族观念的历史特征。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出民国时期孙中山民族观念的内涵及其形成原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简析自清代前期至近代中国民族观念的历史价值。