材料一

西南地区位置图

中国西南地区紧邻南亚和东南亚,与印度、缅甸、老挝、越南等国接壤,是不同民族和国家政治、经济、文化体系的交汇点。其由众多山脉、高原、河流和湖泊组成。其中,喜马拉雅山脉、横断山脉和秦岭山脉等山脉交汇于此,形成壮丽的山峰和峡谷,蕴含了丰富的水力、矿产、动植物、地热等资源。这些地理特征不仅影响了地区的气候和生态环境,也塑造了不同民族群体的定居模式和生活方式。高山地区多以农牧业为主,而低地和盆地则适合农业和贸易发展。

——摘编自方守永《西南边疆历史时期的少数民族关系及其对地区稳定的影响研究》

材料二 秦汉至建国后西南地区发展史

时期 | 西南地区发展情况 |

秦汉至蜀汉 | 秦代开发了四川,汉代打通西南夷。许多不同族群的原住民各自独立生活。 |

唐代 | 设置剑南节度使,中央没有充分掌控;吐蕃、南诏政权深入,并容纳汉族移民。西南中国一方面自成局面,另一方面与中原地区的关系比较密切。 |

明清 | 一方面延续着过去的土可制度,另一方面又不断改土归流,逐渐将原本汉人不多的西南部,转化为交通要道上 |

抗战 | 国民政府组织高校、工业内迁,“高端移民”进入云贵,同时在云南布置重兵,借由滇缅公路为抗战中国“输血”,西南转而走向中国主体文化的一部分。 |

建国后 | 三线建设将诸多产业和国防设施迁入西南。高铁路线的铺设和互联网的普及,更是打造了地理空间和数据空间的连通,西南部不再是崇山峻岭中自成一局的地区。以尊重民族文化为基础,不断增进对集体、民族、国家的认同。 |

——摘编自许倬云:《经纬华夏》,第219-223页

(1)根据材料一并结合所学知识,概述我国历代中央政府治理西南地区面临的问题。(2)根据材料二并结合所学知识,从政治、经济、文化三个维度说明中央政府对西南地区治理的演变趋势,并分析其成因。

(3)综合上述材料,概括中央政府经略西南地区体现的治国理念。

材料 中华民族共同体意识的形成与传统“夷夏”观的演变密不可分。不同历史阶段“夷夏”观念有不同内容,如下表所示:

| 时期 | 内容 |

| 夏商时期 | 人们对于居四周及文化上与内地文化不相同的民族称之为“夷”。自称为“夏”或“华” |

| 两周时期 | 内地华夏礼乐文明日益完备,与周边民族差距不断拉大,从而助长了华夏族文明的优越感。至春秋战国时期,孔子提出“夷夏之辨”的理念,认为华夷有别、要严守“夷夏之大防” |

| 秦汉时期 | 秦朝结束了春秋战国的动荡格局,首次实现了华夏“大一统”。汉文帝、景帝时由于国力上的劣势,仍沿袭先秦时期“华夷之辨”思想;汉武帝在民族关系理念上倡导“以夏化夷”,纳“夷秋”于华夏,实现“华夷一统” |

| 魏晋南北朝 | 在儒家“大一统”观念影响下,各政权都以华夏礼乐文明承袭者自居,坚称自己“奉天承命”,以“大一统”为政治目标,并指责其他政权为“僭伪” |

| 隋唐时期 | 隋文帝实施“守御安边”之策,隋炀帝“混一戎夏”,唐太宗对各民族“爱之如一”,“夷夏大防”的传统民族观被打破,开启了“胡越一家,自古未之有也”的大格局 |

| 宋朝 | “华夷之辨”的呼声又趋激烈。北宋石介在其《中国论》中严格限制了“华夷”之间的文明界限:四夷,外也;中国,内也。天地为之平内外,所以限也。夫中国者,君臣所自立也,礼乐所自作也,衣冠所自出也 |

| 元代 | 宫廷和军政官署大量使用“华夷一统”“华夷混一”等概念,汉族士人多谨慎地称之为“混一”,如“混一华夷”“华夷混一” |

| 明朝 | 盛行“华夷一统”,又兼用“中华一统”,朝野上下多认可“华夷混一归真主,宇宙弘开属大明”的主流价值观 |

| 清朝 | 皇太极继位不久便提出“满汉之人,均属一体,凡审拟罪犯、差徭、公务,毋致异同”。乾隆认为“夷狄而中华,则中华之;中华而夷狄,则夷狄之”,完善了“华夷一体”的观念 |

——摘编自段超《从“夷夏之辨”到“华夷一体”:中华民族共同体意识形成的思想史考察》

选取中国古代史整体或部分或某个朝代,对材料中的现象提出自己的看法,并加以阐述。(要求:看法具体,史论结合,论据充分,表述清晰)材料一 凡居民材,必因天地寒暖燥湿,广谷大川异制……东方曰夷,被发文身,有不火食者矣。南方曰蛮,雕题交趾,有不火食者矣。西方曰戎,被发衣皮,有不粒食者矣。北方曰狄,衣羽毛穴居,有不粒食者矣。中国、夷、蛮、戎、狄……五方之民,言语不通,嗜欲不同。

——《礼记·王制》

材料二 “青牛白马”传说是契丹传统的族源意识,但耶律俨所撰《皇朝实录》称“辽为轩辕后”,而元末史学家追溯契丹祖源时亦称契丹“出自炎帝”。辽太宗从后晋末帝手中获取“秦传国玺”后,自认为“天子符瑞”尽归于辽,入主中原、绍继正统就是理所当然。辽人碑刻常见“南瞻部州大契丹国”“南赡部州大辽国”等佛家用语。

注:在佛教地理观念中,古代中国属于四大部洲之南赡部洲,辽人自称“南赡(瞻)部州”。

——摘编自高福顺《辽宋夏金时期内聚性不断增强》载《历史评论》2021第3期

(1)分析《礼记》中划分族群的主要依据,并分析族群划分的原因。(2)概括辽人族源意识的特点和影响。

材料一 春秋战国时期,中原各国因社会发展比相邻的其他少数民族先进,自称为“华夏”。华夏族与其他少数民族彼此犬牙交错,杂居共处,各民族之间加强了经济文化联系……华夏作为政治、文化实体,逐渐被少数民族认同,各族同源共祖的观念得到发展。

——摘编自普通高中教科书教师教学用书《历史·必修·中外历史纲要》(上)

材料二 秦汉可以称为中国历史上的奠基时代,原因有:其一,从诸侯争霸到统一王朝,莫定了两千年的基本制度格局。其二,这个时代孕育出了皇帝制度、等级官僚制、郡县乡里制,还有律令、文书等制度运作方式……

——摘编自侯旭东《泰汉称为中国历史上的奠基时代的原因》

材料三

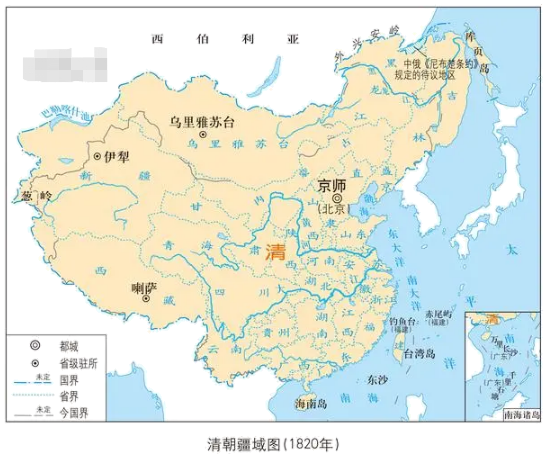

清朝建立了一个与现代中国版图基本吻合的统一多民族国家,……并整合在同一个王朝秩序之中,以保持历史的延续性。

——摘编自许纪霖《华夏与边疆:另一种视野看“中国”》

(1)根据材料一,概括春秋战国时期华夏作为政治、文化实体,被少数民族认同的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出秦朝建立与巩固统一多民族国家的措施。

(3)根据材料三,分析清朝前期疆域的确定对统一多民族国家发展的意义。

材料 如表所示为中国古代服饰文化发展的概况。

| 时期 | 概况 |

| 西周 | 形成中国最早的冠服制度,服饰的材料、颜色、纹饰均与身份地位挂钩,体现出尊卑等级。 贵族在不同的场合下,穿的衣服也各不相同 |

| 春秋战国 | 各诸侯国、各民族的服制多样,与西周呈现出明显不同的特点。窄袖短衣的胡服传入中原地区。赵武灵王进行了胡服骑射的服制改革,是古代历史上一次重要的服制变革 |

| 秦汉 | 服制归于统一。随着染织、刺绣、金属加工工艺的发展,服饰的装饰丰富,丝织品的色彩艳丽 |

| 魏晋南北朝 | 胡服流行,其窄袖紧身、圆领的特点也被汉民族的服饰所吸收。孝文帝改革,一度改穿汉服。南方的士人为彰显个性,往往袒胸露臂,披发跣足 |

| 隋唐 | 服饰色彩艳丽,重装饰,女子着装开放。胡服与外国服饰流行 |

| 宋代 | 着装趋于拘谨保守,色彩不再艳丽,风格上倾向于质朴、洁净、自然、淡雅 |

| 元 | 服制混乱,汉服与胡服既并行不悖又相互融合 |

| 明 | 服制沿袭唐制,禁胡服。明中叶以后,服饰的材料、质地与样式均追求奢华艳丽,重装饰。棉布成为主要衣料 |

| 清 | 强制推行剃发易服,强迫汉人改穿满族样式的服装 |

——摘编自邓凌虹《中国古代服饰文化发展中的沿袭与变革》

提取材料信息,围绕“中国古代服饰文化”拟定一个论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)材料一 由于天下一统成为各国诸侯共同追求的目标,便逐渐形成以华夏为主干、连接蛮夷戎狄为一体的天下一统的国家观。《荀子·正论》将其归纳为“五服之制”,即对四夷实行羁縻政策,只要求他们承认天子的统治地位,定期向天子贡献方物,以此把四夷囊括在华夏的一统天下之中。其中虽然有严辨夷夏的思想成份,但人们已把蛮夷戎狄看作统一天下不可分割的组成部分。比之前代,这种变排斥为相融的民族意识已经具有很大的进步,它对于中国成为统一的多民族国家产生了深远的历史影响。

——章义和《从华夷观念的演变论中华民族的多元一体化》

材料二 唐王朝处理州郡之外的附属国家、人群和地区的边疆控御模式,可以说代表了中国历史上外儒内法的专制君主官僚制这样一种国家建构模式的边疆治理政策。粗略地说,它就是以册封和朝贡为主要制度的羁縻体系。这一套控御边疆的制度体系为后来的王朝所继承并加以发展。处于羁縻或册封地位的依附者,经历从宋元土官和明清土流并置、改土归流等步骤而被逐渐内地化,被纳入府县管治体系。

——摘编自姚大力《追寻“我们”的根源——中国历史上的民族与国家意识》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“天下一统的国家观”初步形成的时间,并概括其历史影响。(2)根据材料二并结合所学知识,简述唐王朝进行“边疆控御”的主要举措。 “这一套控御边疆的制度体系为后来的王朝所继承并加以发展”,请分别以元朝、明朝的一例史实予以说明。综合上述材料,概括古代中国边疆治理的演变趋势。

材料 古代中华大地上的历代王朝或政权,尽管没有一个以“中国”为国号,但却以“中国”(华夏)王朝和非“中国”王朝进行区分。最迟在西周时期,周王所在的“王畿”被称为“中国”,并形成了以周王为核心的“大一统”政治思想体系,主导着中华大地的历史走向,是实现“天下大同”这一最高理想境界的途径。春秋战国时期,有“中国”身份是诸侯争霸的有利条件,两晋南北朝时期则以“中华”替代“中国”成为诸多政权博弈的旗帜,宋辽金时期“中国”再次成为各政权博弈的政治借口;建立北魏的鲜卑人、建立辽朝的契丹人将自己的王朝谱系写入黄帝谱系之中,都是为成为中华大地的“正统”王朝这一政治目的服务的。这极大地丰富了中华文明的内涵,远非“汉化”一词所能概括,也是“中国”认同得以形成的原因,多民族国家中国也因为中华大地上众多政权持续认同“中国”的存在而得以形成和发展。

——摘编自李大龙《如何理解中华文化中的“华夷之辨”与多元性?》

选取中国古代史整体或某个时期,对材料中的观点提出自己的看法,并加以阐述。(要求:看法具体明确,史论结合,论据充分,表达清晰)材料 当我们重温历史记载的“胡、越一家,自古未之有也”“万里绝域,一德同心,求之古今,所未闻也”“虽云华夷,欢若亲戚”“万邦述职,无隔华夷”“华夷志同,笙镛礼盛”“天地之际既交,华夷之情允洽”“天地交泰,华夷辑睦”等话语及思想时,禁不住激起这样一种历史情怀;“伟哉,中华民族!”

——摘编自瞿林东《铸牢中华民族共同体意识研究》

根据材料,自拟一个论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严密,表述成文。)材料一 春秋时期民族关系不是强调血统与种族之差异,而是以文化礼仪作为华夷区分的标准,实际上反映了华夏文明的发展中融合了众多其他种族或部族。如秦,本为西戎,最终统一六国,建立我国第一个大一统王朝。此后,“华夷观”逐步形成一套中国化的民族思想:强调四周民族与华夏的不同,凡文化习俗不同者,皆目为夷狄。第二、夷夏之防。游牧民族进入中原,既威胁中原王朝的统治,也会给中原农耕经济造成破坏。因此防止少数民族冲击中原便成为历代处理民族关系的一个基本原则。第三,用夏变夷。统治者将经济文化上的先进落后关系指称为文化上的尊卑关系,把少数民族内附称为“归化”或“内化”。

——摘编自霍维洮、马艾《经济、文化、制度三维向度中的古代多元一体民族关系格局》

材料二 在近代中国,严复、梁启超、孙中山等政治精英将西方经典民族形成理论中国化,提出“保国保种”“爱国爱种”的思想意识。1912年中华民国成立,孙中山宣布“五族共和”,在民族与国家关系上,维护国家统一和领土完整。后来孙中山制定了22行省外加内外蒙古、西藏、青海联合建国方案;中共制定了由“民族自决”“联邦制”发展到“民族区域自治”的建国方案。在中国各民族的前途问题上,孙中山提出过“振兴中华”的目标;中共制定了彻底的反帝反封建的民族民主革命纲领。中华民族独立与国家富强是中共民族政策的基本原则。上述民族政策,致力于维护国家和中华民族整体性的意图充分显现,中华民族独立和建立主权国家伴随着中华民族“自觉”的历史进程。

——摘编自赵刚《民族政策与中华民族共同体意识的建构》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代“华夷观”民族关系思想的积极影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中华民族共同体意识形成过程中所呈现的特点。

材料一春秋时期的吴国,曾长期被华夏视为夷狄,但《左传》哀公十三年(公元前482年)载:“秋,七月,辛丑,盟。吴、晋争先。吴人曰:‘于周室,我为长。’”自春秋之后,西周内部出现了王室实力削弱、贵族力量壮大,以致权力下移的现象。不过,现实政治的改变并非意味原有观念的丧失,原有的历史意识在此过程中仍被保留下来。即使在战国时期,当周王室权威尽失,诸侯国之间兼并之时,存在天下共主的政治结构仍然被华夏所认可,并逐渐为夷狄所接受。同样被认可和接受的还有华夏文化对维系政治结构的作用。

——摘编自李渊《论先秦时期夷狄认同华夏的观念》

材料二自辽景宗开始,辽朝进行了一系列的改革,内容包括整饬吏治、重用汉族官员、确立嫡长子继承制等。辽景宗注重学习汉族的统治经验,寻求汉人的治国之道和政治经验和教训。保宁八年(976年)“实行科举,为汉族知识分子入仕打开通路”。被辽朝占领的燕云十六州地区的汉人和战乱中被俘的汉人,这些汉人长期生活在辽朝,并且其中一些还担任官职,受到重用。随着汉人在辽长期的生活居住和受到统治者的重视,汉族士人的思想逐渐发生着变化,这种变化表现在“汉官不思归”。但就其根本原因,还是在于此时的辽已经“习汉风”,或者说是原来的“华夷之辨”此时已发生了变化。其后的辽圣宗心慕华风,崇尚儒学,更是在思想文化领域一步步向汉族靠近。辽朝的“尽习汉风”让原本意义上的华夷关系发生了根本性的变化,辽以“华”的姿态与宋朝在当时中国竞相逐鹿。

——摘编自常虹《从宋辽民族关系的演变看华夏民族认同》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出春秋战国时期夷狄认同华夏的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析辽以“华”的姿态与宋朝在当时中国竞相逐鹿的主要原因。