材料:有学者认为世界现代化有以下六大趋势:

(一)全球工业化-现代化的进程不是直线式的,而是波浪式地跳跃推进的。这些发展的浪潮并非散乱无序,而是与世界资本主义经济的周期性运动相关联。

(二)现代化的根本动力是经济力,即现代工业生产力。

(三)现代化的进程呈梯级升进秩序。现代化世界大浪潮分为三大批:第一批在16世纪前半叶,是现代化的“先行国”;第二批在19世纪后丰叶,是现代化的“后进国";第三批在20世纪后半叶,是现代化的“迟到国”。

(四)伴随现代化向世界各地区的扩展,原先地区性相对孤立的发展被纳入新的国际分工的世界经济体,引起世界整体结构的转换。工业国是发展中心。农业国处于发展边缘。

(五)现代经济增长作为竞争性的发展过程,导致了工业化国家与非工业化国家之间发展差距日益增大。

(六)现代化过程中经历初始即启动阶段之后,随着经济持续增长,在政治、社会、文化、福利、居民健康与素质等各个方面都会发生适应性变化。

----摘自罗荣渠《现代化新论》

针对以上观点,就其中任意一点提出你自己的见解(赞成、质疑、修改等皆可),并加以论证.(要求:见解明确,史论结合。表述清晰。)

材料一 1856年,亚历山大二世向莫斯科贵族发表演讲说,他说:“到处在谣传,我要给农民自由,这是不公正的……但是,遗憾的是,农民和他们的地主之间存在着敌对情绪,并因此发生了许多不服地主管束的事情……因而,从上面解决比从下面解决好得多。”

——摘自孙成木《俄国通史简编》

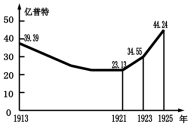

材料二 图为俄国粮食产量变化曲线:

材料三 1989年共产主义制度在波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利罗马尼亚保加利亚的崩溃,当然还有东德——它以并入联邦德国而整体消失……一度令人畏惧的柏林墙被敲成一片片碎片做了纪念品。1991年12月底,飘扬在克里姆林宫镰刀锤子的苏联红旗徐徐降下,俄罗斯的白蓝红三色旗升上了克里姆林宫上空。

——据《俄罗斯史》

(1)材料一反映了俄国社会的什么问题?这一问题的解决对俄国产生了什么影响?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括俄国粮食产量的变化趋势并指出其基本原因。

(3)材料三指的是什么历史事件?这一事件的发生带给我们什么启示?

| A.加剧了经济结构的畸形 | B.推动了计划体制的确立 |

| C.加强了国家干预的力度 | D.顺应了经济全球化趋势 |

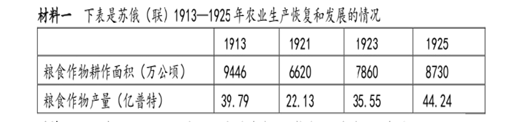

材料一 下表是苏俄(联)1913—1925年农业生产恢复和发展的情况

材料二 1933年5月12日,(罗斯福)发布农业调整法,强制农民减少耕地面积和牲畜繁殖,以提高农产品价格,解决农副产品过剩问题。

国家对缩减耕地和降低牲畜繁殖的人进行补贴。后来政府还对各州、各区甚至很多大农场规定农产品的生产定额,对超过国家规定生产定额的产品课以重税。

——周一良、吴于廑《从分散到整体的世界史现代分册》

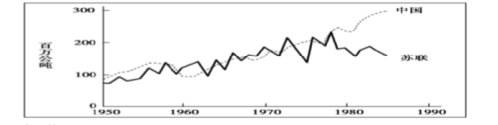

材料三 下图所示为1950—1984年中国、苏联粮食产量的比较:

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出苏俄农业政策发生的变化。

(2)根据材料二和所学知识,归纳罗斯福新政在农业方面的主要措施,并说明罗斯福新政的主要特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出20世纪80年代后中国和苏联粮食产量的变化趋势,并结合两国经济改革内容,分析出现不同趋势的原因。

| A.向社会主义直接过渡的设想 | B.对农业政策进行了调整 |

| C.农业集体化取得了较大成效 | D.指令性计划经济的实施 |

| A.导致余粮收集制继续推行 | B.导致国民经济比例失调 |

| C.有利于调整国家与农民关系 | D.加速了外国资本的引入 |

材料一 列宁曾说:“社会主义就是消灭商品经济。”“只要仍然有交换,谈什么主义都是可笑的。”……后来,他又说:“商品交换失败了……必须再退,再后退,从国家资本主义转到国家调节买卖和货币流通业,商品交换没有得到丝毫结果,私人市场比我们强大,通常的买卖贸易代替了商品交换。”

材料二 斯大林一再强调,苏联不能走“通常的”工业化道路,而从发展重工业开始实行工业化。“他靠农民‘贡税’来积累资金”,据估计,第一个五年计划时期,从农业吸收的资金占用于发展工业所需资金的1/3以上。随着工业化的推行,在20世纪30年代末苏联工业形成了以加强国家集中计划管理为目的的部门管理体制。

——摘编自陆南泉《斯大林工业化道路再认识》

(1)材料一反映了列宁的经济思想发生了什么变化?为此,苏俄对农业政策做了怎样的调整?

(2)根据材料二,概括苏联工业化的主要特点并谈谈从中得出的启示。

| A.苏联的经济结构发生了根本性变化 | B.高度集中的计划经济得到调整 |

| C.苏联利用市场与货币关系发展经济 | D.新经济政策使苏联实现工业化 |

材料一 英国“光荣革命”大概是我心目中最完美的一次政治设计。它在一个长期专制统治的国家找到了一个摆脱革命与专制的循环,能有效地控制“控制者”的办法。

——摘编自杨小凯《中国政治随想录》

材料二 余粮收集制保障了前线的粮食供应,但严重损害了农民的利益,导致战后的经济和政治危机。1921年,苏俄政府决定实施新经济政策,其重心是调整国家与农民的关系,通过粮食税等市场机制,允许私营企业有一定程度的发展,在一些经济部门引入外国资本……

——摘编自统编历史必修《中外历史纲要(下)》

(1)根据材料一并结合所学知识。指出英国“光荣革命”后创造了怎样的政治制度。试分析这个政治制度是如何有效控制“控制者”的?(2)根据材料二并结合所学知识。指出苏俄经济政策所发生的变化,并分析其变化的原因

| A.经济危机沉重打击了西方国家的工业生产 |

| B.苏联的工业化建设取得了明显成效 |

| C.两大阵营的对峙隔断了国家间的技术交流 |

| D.生产资料公有制的优越性日益凸显 |