名校

1 . 从1901年清政府着手改革考试制度,到1906年废除科举考试之前,清政府兴办学堂,并制定种种规定,如大学毕业生被授予进士功名、高等学堂毕业生被授予举人功名、中学堂和高等小学堂毕业生被授予生员功名(秀才)等。这说明该时期( )

| A.科举制的公平得到社会认可 | B.中国教育改革实现了平稳过渡 |

| C.改革满足了民众的利益要求 | D.中国教育改革新旧杂陈的特点 |

您最近一年使用:0次

2024-03-30更新

|

40次组卷

|

3卷引用:广西梧州市苍梧中学2023-2024学年高一2月开学考历史试题

2 . 1877年—1879年,清政府在台湾和天津架设了军用电报线,到1902年,陆续建成多条电报线。此举旨在( )

| A.推动中国通讯近代化发展 | B.抵制西方国家的殖民侵略 |

| C.促进地区间的交流和联系 | D.加强对地方的控制和管理 |

您最近一年使用:0次

2024-01-30更新

|

29次组卷

|

3卷引用:广西南宁、柳州等地示范性高中2023-2024学年高二3月开学考试历史试题

名校

3 . 1909年,清廷在度支部设立清理财政处,各省设立清理财政局,并向地方派遣财政监理官,长期驻扎各地。但各疆臣对于省财政清理与财政监理官往往采取敷衍态度,更有甚者意加阻扰。这反映了( )

| A.维新变法受地方抵制 | B.割据势力不断增强 |

| C.中央集权面临着挑战 | D.财政体制走向僵化 |

您最近一年使用:0次

2023-12-22更新

|

362次组卷

|

3卷引用:广西南宁市第三中学(五象校区)2024届高三一模历史试题

4 . 1902年,梁启超发表了《论小说与群治之关系》一文。他在文中指出中国传统小说之思想内容是“中国群治腐败之总根源”;因此“欲新一国之民,不可不先新一国之小说”,“故欲新道德,必新小说……欲新风俗,必新小说……乃至欲新人心,欲新人格,必新小说”。这表明梁启超意在( )

| A.批判传统小说 | B.推动社会改良 | C.发起文学革命 | D.推行维新变法 |

您最近一年使用:0次

2023-12-18更新

|

95次组卷

|

2卷引用:广西壮族自治区钦州市第四中学2023-2024学年高二1月考试历史试题

名校

5 . 1903年日本留学生中出版的《江苏》杂志上有一段话提到:“横瞰欧美之光明政局,旁探近代之革新历史,注目于其社会,关心于其国事,每有一种葱葱勃勃伟大昌隆之气象,目击焉而心花开,耳触焉而气概扬,不知不觉间激起吾欢欣歌舞羡慕恋爱之一片良感情,跳跃于心头而不能自镇。”这体现出当时的有志者( )

| A.宣传改良思潮以挽救危机 | B.主张留学救国路线 |

| C.学习西方拯救国家的热情 | D.助力清末新政实施 |

您最近一年使用:0次

2023-12-17更新

|

182次组卷

|

2卷引用:广西壮族自治区新学术联盟2024届高三11月联考历史试题

6 . 1908年清政府出台的《钦定宪法大纲》以“巩固君权”为旨归,而且特别说明将来起草宪法要以该文件为蓝本。与《钦定宪法大纲》同时发布的“九年筹备清单”规定:颁布宪法在先,召集国会议员在后。这些举措( )

| A.推动了近代中国改革的深化 | B.安抚了革命派的不满情绪 |

| C.激化了立宪派与清政府矛盾 | D.直接导致了武昌起义爆发 |

您最近一年使用:0次

2023-11-20更新

|

65次组卷

|

3卷引用:广西壮族自治区钦州市第四中学2023-2024学年高二1月考试历史试题

名校

7 . 1898年1月,贵州学政严修奏请开经济特科,被清廷批准,特科要求在已仕官员中荐选人才,“覆试后,带领引见,听候擢用”,“初场试(经济)专门题,次场试时务题,三场仍试四书文”。这一做法( )

| A.配合了戊戌变法的开展 | B.意在适应清末新政的需要 |

| C.加强了在职官员的考核 | D.反映出官员选任的功利化 |

您最近一年使用:0次

2023-11-19更新

|

55次组卷

|

5卷引用:广西壮族自治区贵港市平南县2023-2024学年高二上学期期中历史试题

8 . 梁启超在著作《戊戌政变记》中,对戊戌维新进行评论,“变法而不变人,则与不变同耳。故先生(指康有为)所条陈章奏众多……皆主齐力并举,不能枝枝节节而为之……无如下有老耄守旧之大臣,屡经严责而不恤,上有揽权猜忌之西后,一切请命而不行。故皇上康先生之所欲改革者,百分未得其一焉!使不然者,则此三月之中,旧弊当已尽革,新政当已尽行……而天下肃然向风矣。”对梁启超的观点,理解正确的是( )

| A.变法的众多措施都逐步实行 | B.变法受到了保守势力的阻碍 |

| C.变法亡于改革家的急功近利 | D.变法促进了中国人民的觉醒 |

您最近一年使用:0次

名校

9 . 如表反映了( )

清末部分获奖商人一览表

清末部分获奖商人一览表

| 绅商 | 奖赏 | 事由 |

| 张煜南 | 侯补三品京堂 | 集股200万元以上,开办潮汕铁路 |

| 张謇 | 头等顾问官,二品衔 | 集股100万以上,开办江苏耀徐玻璃公司、上海轮步公司 |

| 林尔嘉 | 头等议员(二品顶戴、五品京官) | 集股150万元,创办福建信用银行 |

| 祝大椿 | 二品顶戴 | 集股200万元以上,创独资公司两所,合资公司两所,雇工4000人以上 |

| A.科举制度被近代文官制度取代 | B.新式商业模式普遍推广 |

| C.民族工业进入“短暂的春天” | D.当时社会面貌新旧杂陈 |

您最近一年使用:0次

2023-09-12更新

|

132次组卷

|

2卷引用:广西壮族自治区玉林市博白县中学2024届高三上学期月考(一)历史试题

名校

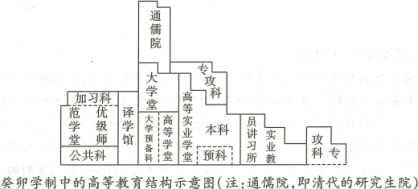

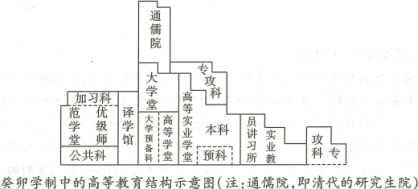

10 . 下图是光绪二十九年(1904年)颁布的新学制“癸卯学制”的结构示意图(高等教育部分)。据图可知,清末的高等教育改革( )

| A.以发展近代实业为宗旨 | B.彻底摒弃“中体西用”的思想 |

| C.重视学生全面协调发展 | D.有利于推动社会择业观的改变 |

您最近一年使用:0次

2023-09-02更新

|

201次组卷

|

5卷引用:广西玉林市第十一中学2023-2024学年高二10月月考历史试题