| A.统一的多民族国家得到了进一步巩固 |

| B.少数民族政权对中原历史文化的认同加强 |

| C.北方少数民族政权已完成封建化进程 |

| D.少数民族政权以本民族语言作为官方语言 |

| 称呼 | 字义释读 |

| “番” | “番”是我国最早对少数民族和外国的称呼,已有三千年历史,“九州之外,谓之蕃国”。 |

| “胡” | 汉唐时对我国北方及西域的波斯、大食泛称为“胡”;从西域引进的物种称呼皆带胡,如胡瓜、胡萝卜、胡笳;唐对旅居长安的西亚人通称胡人。“胡”字带有贬义,如“胡虏”、“五胡”。 |

| “夷” | “夷”是对华夏族对东方各族泛称,汉时指四方少数民族,清代多指外国人。“近唯英夷,实乃巨诈”(龚自珍语);“夷”字民间使用较少,多见于文人笔墨。 |

| “洋” | 《现代汉语词典》释义为“现代化的”;《辞海》释义为“旧时泛指来自外国的事物”,与“土”相对。晚清出现许多冠以“洋”的词汇如东洋(指明治维新后的日本)、洋文、洋布、洋行。“洋”长期被视为先进和高品质的代名词。 |

| “西” | “西”字专指西欧和美国,称呼其他国家时具体指出地域或国度,如非洲人、印度人。洋务运动后与西方有关者皆称“西”,如西服、西餐、西医等,我国对外称呼渐被“西”字取代。“西”字作为表示地域方位的概念,剔除了“崇洋”“慕洋”的成分,体现出民族心态的成熟。 |

| “外” | 改革开放后,“外”字在对外交流中广泛使用,外汇、外贸、外资……,不但涵盖西方国家,也包括世界各国。“外”字彰显不亢不卑,不媚不张的民族气质。 |

——据《从中国对西方人与国家称呼的变化》整理

提取材料中关于中国人对西方或外国人称呼变化的若干信息,结合当时中国的国家地位、国民认知水平或民族文化心态的变迁过程进行分析和阐述。(要求:围绕材料中的信息展开分析论述,可依据材料自选角度进行论证;观点明确,层次清晰,史论结合)

| A.国共两党军事力量的差距 | B.中共的民主建设和人民的拥护 |

| C.与中共有相同的意识形态 | D.中国共产党得到苏联大力支持 |

材料 ——以史为鉴、开创未来,必须坚持中国共产党坚强领导。办好中国的事情,关键在党。

……

——以史为鉴、开创未来,必须团结带领中国人民不断为美好生活而奋斗。江山就是人民、人民就是江山,打江山、守江山,守的是人民的心。

……

——以史为鉴、开创未来,必须继续推进马克思主义中国化。马克思主义是我们立党立国的根本指导思想,是我们党的灵魂和旗帜。

……

——以史为鉴、开创未来,必须坚持和发展中国特色社会主义。走自己的路,是党的全部理论和实践立足点,更是党百年奋斗得出的历史结论。

……

——摘编自习近平《在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话》

从材料中提炼出一个观点,并结合所学的中国近现代史知识加以论证。(要求:观点准确且不能与材料重复,叙述清晰且要史论结合。)

| A.已经有了较明确的反帝反封建目标 |

| B.结束了中国两千多年的封建制度 |

| C.开创近代由爱国而学习西方的先河 |

| D.推动了中国政治机构向现代转型 |

| A.全国经济重心的南移 | B.农业生产和抵御自然灾害 |

| C.区域政治文化的趋同 | D.维系地方政权的独立自主 |

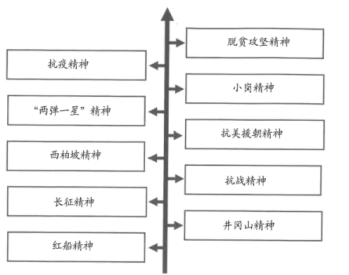

材料 中国共产党百年精神谱系(节选)

——根据《中国共产党简史》(2021年2月第1版)整理

中国共产党在100年的奋斗实践中,逐步积淀形成了体现党的本质属性和核心价值的精神谱系。根据材料并结合所学知识,选取材料中的任意一种精神,进行历史解释。(要求:选取明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

材料一1927年南京国民政府建立后,逐步实现全国统一。国民政府出于巩固统治、树立法治政府形象的需要,强势推动民法典编纂,立法方针、立法原则与立法人员都由政府决定。整个民法典编纂历时三年,由主要仿《德国民法典》的《大清民律草案》发展而来,各编相继完成,次第公布施行。新知识精英参与执政,他们秉承对三民主义政治理论的价值认同,贯彻于立法原则和条文中,导致法典过于精英化和政治化,基本上在封闭状态下完成,缺乏对舆情的了解。用大陆法系的标准来衡量,民国民法典“集现代各国民法之精英,而弃其糟粕”,“在改革中国数千年的法制、开创私法制度与司法文化方面,较之法国民法尤有过之”。

——摘编自张生、李彤《民国民法典的编订:政府与法学家的合作》

材料二 改革开放以来编纂民法典基本历程

| 20世纪七八十年代 | 1979年,我国第三次起草民法典,1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,于是1986年颁布民法通则。 |

| 20世纪九十年代 | 1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。 |

| 21世纪 | 随着中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。 |

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《中华民国民法典》制定过程的特点及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括七八十年代以来我国编纂民法典的背景。

(3)根据以上材料并结合所学知识,分析民国和新中国民法典的差异。

材料一 自先秦以来,中国的统治者把自己的国家视为唯一文明的国家,自称为"华夏"中国""中华",而把周边邻近地区的其他民族或部族称为"蛮""夷""狄""戎"等所谓的"四夷"。在华夷秩序或者华夷体系之中,中国实际上是个地区主导国家或者领导国家,左右或指导着其周边国家的对外行为。因为在华夷体系内,其周边邻国唯一共同的对外关系就是定期向中国不同王朝的皇帝们称臣纳贡。朝贡制度给中国朝廷带来的是政治威望,中国一般不干预藩属国的内部事务,也不要求获取经济利益。从某种意义上来说,朝贡制度也是中国怀柔周边邻国维护自身安全的一种手段。

材料二 在冷战结束前夕,中苏就已经实现了国家关系正常化,苏联解体之后,中国与苏联的国际法继承国俄罗斯联邦的双边关系也发展得十分顺利,包括彻底解决了两国的边界问题,并逐步形成了战略协作伙伴关系。与此同时,中国与苏联在中国周边的盟友蒙古、越南和印度,也实现了关系正常化。冷战结束后,中国先后参加了亚太经合组织(APEC)上海合作组织、朝核问题六方会谈、博鳌亚洲论坛、亚太安全合作理事会、东北亚合作对话、图们江开发规划、湄公河流域开发计划等,也在促进地区的多边合作中扮演着重要的角色。冷战结束后,中国也开始介入地区多边主义的进程之中,而且态度越来越积极、越来越主动。

——以上材料均摘编自张小明《中国与周边国家关系的历史演变∶模式与过程》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述古代中国与周边国家交往的特点并对其进行简要评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述20世纪90年代以来中国与周边国家关系发展演变的背景。

材料一 长期以来存在的一直十分严格且竞争激烈的科举制度是中华民族绵延不断的原因。正是这种科举制保证了其他各项事业,并使其得以有效运转。这种考试引导着全国上下深谙其中奥妙的父母们直接向他们的儿子灌输经典著作的文学知识,其中包括以德治国优于凭武力治国,选拔最贤能的人为国家效力是实现国家政治清明必不可少的条件等等。这种考试为政府招募所有贤能的人,以使政府保持清廉。这种考试十分公正,因此即使是国家中最贫穷的人也只能说,如果他命运不济也是“天意如此”,他的同胞并未设置不公平的障碍来阻挠他提升自身的地位。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 中国进入近代以来,绵延几千年的考试文化也与中国传统文化的母体一同开始了近代化的艰难转型。1862年近代学堂及学堂考试的创办,标志着以科举为代表的传统考试开始向近代考试转变。民国时期的考试虽完成了近代化的制度重构,却并未完全实现真正的转型。孙中山批判继承了中国传统考试文化遗产,科学取舍西方资本主义国家公务员考试的观念和方法提出了独特的考试权独立学说,并在南京临时政府和广州革命政府时期对实施文官考试制度进行了全面构划,为民国考试的转型提供了思想基础和制度蓝图。

——摘编自胡向东《民国时期中国考试制度的转型与重构》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括科举制度的特点以及积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国近代考试制度发生变化的历史背景。