材料1 1885年,康有为写道:“吾之于哥白尼也,尸祝而馨香之【注:真切崇拜】,鼓歌而侑享之。后有伽利略修正哥白尼学说,益发明焉。至康熙时,西1686年,英人牛顿发明重力相引,游星公转互引,皆由吸拒力。自是天文益易明而有所入焉。牛顿之功以配享哥白尼可也。故吾最敬哥、牛二子。”

(1)材料1中,康有为提到了三位科学家。请选择一位,写出其主要成就,并进行简要评价。

材料2 1901年,梁启超在《南海康先生传》中将康有为称为“孔教之马丁路得(德)”。次年,梁启超主编的《新小说》上刊载了一篇名为“东西两路德”的科考趣事:今年山西院试,策论题有“问西方文艺复兴,与路德新教最有关系,能言其故欤?”一条,某生以八股负盛名于一时,得题即吮笔伸纸,文思勃发,其中一段云:自百年以前,人心不古,士皆惊于奇袤之说,文风殆将扫地,其时挽狂澜之即倒者,惟我西省,有路闰生先生【注:路德(1784~1851),字闰生,陕西周至人。以八股文、试帖诗闻名】,著《仁在堂》九种,而文艺正宗始以复兴云云。场后出卷夸示同辈,同辈皆赞其联络之巧,点题之醒。

(2)阅读材料2,将其中的历史信息与合理推论填写完整。

| 历史信息 | 合理推论 |

| 信息1: | 推论1:梁启超非常推崇康有为在儒学发展中的贡献 |

| 信息2:某生将陕西人路闰生误认为是马丁·路德,而同辈考生皆称赞其作答之巧 | 推论2: |

| 信息3: | 推论3:晚清科举考试中出现有关西学的内容 |

| 信息4: | 推论4: |

材料 31908年,梁启超在《王荆公》一书中感叹:“其有誉之者,不过赏其文辞。稍进者,亦不过嘉其勇于任事,而于其事业之宏远而伟大,莫或见及。而其高尚之人格,则益如良璞之埋于深矿,永劫莫发其光晶也。呜呼,吾每读宋史,未尝不废书而恸【注:放下书大哭】也。”

(3)王安石“宏远而伟大的事业”的目的是 ,为了实现这一伟大事业,他实行的与农业密切相关的改革措施有 (请列举3项)

结合历史背景,试阐释梁启超“每读宋史,废书而恸”的原因。

启得天下

<史记 夏本纪>:十年,帝禹东巡狩,至于会稽而崩。以天下授益。三年之丧毕,益让帝禹之子启,而辟居箕山之阳。禹子启贤,天下属意焉。及禹崩,虽授益,益之佐禹日浅,天下未治。故诸侯皆去益而朝启,曰“吾君帝禹之子也”。于是启遂即天子之位,是为夏后帝启。

<战国策 燕策一>:禹授益,而以启为吏。及老,而以启为不足任天下,传之益也。启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。

(1)以上两段材料对“启得天下”的描述有何不同?谈谈你对产生不同描述的认识。

时隔八年的两场廷议

| 始皇二十六年, 秦初并天下 | 丞相绾等言:“诸侯初破,燕、齐荆地远,不为置王,毋以音镇之。请立诸子,唯上幸许。” |

| 廷尉李斯议曰:“周文武所封子弟同姓甚众。然后属疏远,相攻击如仇讎,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵,一统皆为郡县,诸子功臣,以公赋税重赏赐之,甚足易制;天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。” | |

| 始皇三十四年, 秦皇于咸阳招待众臣 | 齐国博士淳于越劝谏道:“臣闻殷周之王千余岁,封子弟功臣,自为枝辅。今陛下有海内,而子弟为匹夫,卒有田常、六卿之臣,无辅拂,何以相救哉?事不师古而能长久者,非所闻也。” |

| 丞相李斯曰:“……今诸生不师今而学古,以非当世,惑乱黔首。……如此弗禁,则主势降乎上,党与咸乎下。” |

材料一 对于孔子的哲学,法国启蒙思想家认为它不同于欧洲盛行的“神示宗教”,而是一种具有崇高理性的“理性宗教”。中国政府在伏尔泰心中是:“有一个开明的君主,奉行完善的法律,并以纯洁的道德来团结全体人民。”不管是伏尔泰对中国的赞扬,又或者是孟德斯鸠对中国态度的有褒有贬,启蒙思想家都把与自身文化相异但魅力无穷的中国文化。

材料二 20世纪初,孙中山、章太炎等革命派,先后发表《法国游记》《法国大革命史》,国内至少有六家书局、出版社翻译出版了有关法国大革命史的专著。同时,《人权宣言》、卢梭的《民约论》、孟德斯鸠的《万法精理》等译文介绍也竞相出现。文艺界还创作大量有关法国大革命题材的小说、杂剧、诗歌。1906年,有人称之“易若使中国为亚洲之法兰西哉!……法人风潮能及全欧,中国风潮之及全球也必矣”。

依据材料,结合所学,评析中法两国在思想文化领域的交流互鉴。史家笔下的商鞅变法司马光是北宋政治家、史学家、文学家,王安石变法时,在政见不同、难于合作的情况下,司马光请求担任闲职,主编了一部294卷的编年体史书。宋神宗认为此书“鉴于往事,有资于治道”,即以历史的得失作为鉴诚来加强统治,所以定名为《资治通鉴》。

| 司马迁《史记·商君列传》原文摘录 1.令既具,未布,恐民之不信,已乃立三丈之木于国都市南门,募民有能徙置北门者予十金。民怪之,莫敢徙。复曰“能徙者予五十金”。有一人徙之,辄予五十金,以明不欺。卒下令。 2.行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。……商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。 3.太史公曰:商君,其天资刻薄人也。迹其欲干孝公以帝王术,挟持浮说,非其质矣。且所因由嬖臣,及得用,刑公子虔,欺魏将卬,不师赵良之言,亦足发明商君之少恩矣。余尝读商君开塞耕战书,与其人行事相类。卒受恶名于秦,有以也夫! | 司马光《资治通鉴·周纪·商鞅变法》原文摘录 1.令既具未布,恐民之不信,乃立三丈之木于国都市南门,募民有能徙置北门者予十金。民怪之,莫敢徙。复曰:“能徙者予五十金!”有一人徙之,辄予五十金。乃下令。 2.商君相秦,用法严酷,尝临渭沦囚,渭水尽赤。为相十年,大多怨之。 3.臣光曰:夫信者,人君之大宝也。国保于民,民保于信。非信无以使民,非民无以守国。……上不信下,下不信上,上下离心,以至于败。……而商君尤称刻薄,又处战攻之世,天下趋于诈力,犹且不敢忘信以畜其民,况为四海治平之政者哉! |

依据材料并结合所学,对比《史记·商君列传》,分析司马光对商鞅变法的看法及其原因。

材料一 德国哲学家雅思贝尔斯指出在公元前800年到公元前200年,在中国历史上最为漫长的政治动荡、分裂混战时期,但同时亦为中国历史上少有的精神文化大发展大繁荣时代。在中国诞生了孔子和老子,中国哲学的各个派别的兴起,这是墨子、庄子以及无数其他人的时代。

(1)根据材料并结合所学,概括这一时代中国文化大发展的社会背景。

材料二 汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”是为了中央集权寻找意识形态的支撑。运用政权力量控制意识形态,其实是法家的发明,商鞅、韩非、李斯都精于此道,秦始皇根据他们的理论,用“焚书坑儒”的手段控制意识形态,并不成功。汉武帝用功名利禄来引诱士人——只有精通儒家经学才可以进入仕途,把士人的聪明才智束缚于儒家经学之中,专注于诠释章句。他的这套衣钵,为后来很多治国者所继承。

——樊树志《国史十六讲》

(2)依据材料和所学知识,分析汉武帝和秦始皇控制意识形态的相同与不同之处。

材料三 且叹夫百余年以来之为学者……置四海之困穷不言……以无本之人,而讲空虚之学,无见其从事于圣人而去之弥远也。“保国者,其君其臣肉食者谋之。保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣。”

——顾炎武

人类最初处于原始的“自然状态”,在这个时间,不存在私有制和不平等,私有制使人与人之间产生不平等,国家是因订立契约而产生,人民是制订契约的主体,在法律面前人人平等,君主不能高于法律。

——卢梭

(3)依据材料结合所学,概括二者的思想观点,并说明二者对中国近代历史发展的影响

材料一番薯种出海外吕宋(菲律宾)。明万历间,闽人陈振龙贸易其地,得藤苗及栽种之法入中国。值闽中旱饥,振龙子经纶白(告诉)于巡抚金学曾令试为种时,大有收获,可充谷食之半。自是碗确(土地坚硬瘠薄)之地遍行栽播。

——陈世元(陈振龙六世孙)《金薯传习录》(1776年)

材料二万历庚辰(1580年),客有泛舟之安南(古越南)者,公(名陈益,广东东莞凤冈人)偕往。比至,酋长延礼宾馆,每宴会,辄飨土产曰薯者,味甘美。公觊其种,贿于酋奴,获之。……未几伺间遁归。……壬午夏,乃抵家焉。……初,公至自安南也,以薯非等闲物,栽植花坞,冤白日,实已蕃滋,掘啖益美,念来自酋,因名“番薯”云。……遗嘱岁祀以薯荐食,历代遵之。

——清同治八年(1869年)刻本《风冈陈氏族谱》

材料三万历中,闽人(又)得之外国。……闽海而南有吕宋国,……闽人多贾吕宋焉。其国有朱薯(即番薯),被野连山而是……。中国人截取其蔓尺许,挟小盖中以来,于是入吾闽十余年矣。

——何乔远(明)《闽书》卷150《南产志·番薯》(成书于1600年前后)

材料四篁村、河田(均属于广东东莞地区)甘薯,白、紫二薯,动连千倾,随其土宜以为货,多致末富。

——屈大钧(明末清初)《广东新语》

材料五我到陈益家乡东莞虎门公社北栅大队调查访问,父老们纷纷讲述关于陈益引种番薯的种种传说,陈益的后裔说:直至解放初,每年祭祀或扫墓,必用红皮番薯为祭品,并写上“红薯一对,富胜千箱”八字,这是祖宗遗制。

——华南农学院杨宝霖

(1)根据材料一、材料二,概括甘薯传入中国的两条路线。依据上述材料,这两条路线是否可信?说明你的理由。

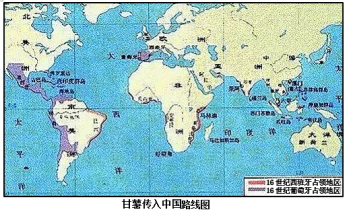

(2)依据材料并结合所学,绘制甘薯从原产地传入中国的路线示意图。简述甘薯传入中国的影响。

| A.“获罪于天,不可祷也” | B.“礼有五经,莫重于祭” |

| C.“非先王之德行不敢行” | D.“不语怪、力、乱、神” |

材料一 唯殷先人,有典有册,殷革夏命。

——《尚书·周书·多士》

材料二 1920年代,王国维发现,甲骨文中的商王名号与史记中的商王世系可以相互对应。王国维进而推论道:“由殷周世系之确实,因之推想夏后氏世系之确实,此又当然之事也。”

——三民书局《历史(第二册)》

材料三 最早的包含有商王名字的文字记载是出土于安阳殷墟的甲骨文,然而,这些文字材料中没有任何关于夏的记载,也没有关于商的世系。夏商世系出现于更晚的战国至汉代文献中,其中引用最为频繁的是古本《竹书纪年》和《史记》,其成书比商王朝晚七百年以上。

——许宏、刘莉《关于二里头遗址的省思》

(1)关于夏史或者夏世系是否可信,三则材料分别持有怎样的观点?他们评断的依据分别是什么?若要证明夏史或者夏世系的可信性,你认为还可以补充哪类材料?请举例说明。

孔子“镜像”

材料四 《史记》成书于公元前91年,其中的“孔子世家”有这样一段内容:

太史公曰:……天下君王至于贤人众矣,当时则荣,没则已焉。孔子布衣,传十余世,学者宗之。自天子王侯,中国言六艺者折中于夫子,可谓至圣矣!

材料五 海昏侯刘贺(公元前92年—公元前59年,西汉第九位皇帝,汉武帝之孙)墓出土的陪葬品中有一面青铜衣镜,镜框木质背板绘有孔子图像,并配有题记:

天下君王至于贤人众矣,当时则荣,殁则已焉。孔子布衣,传十余世,至于今不绝,学者宗之。自王侯,中国言六艺者折中于夫子,可胃(谓)至圣矣!

(2)分别指出材料四和材料五中《史记》与“孔子衣镜”的史料类型。

(3)对比分析材料四和材料五《史记》与衣镜题记的相关内容,你有什么发现?并加以说明。

| A.朱熹、王夫之、顾炎武、黄宗羲 | B.程颐、朱熹、李贽、黄宗羲 |

| C.王阳明、黄宗羲、董仲舒、顾炎武 | D.王夫之、程颢、王阳明、顾炎武 |

①周天子的再次分封 ②大国对周边荒地的开拓

③土地私有制的确立 ④大国通过战争兼并土地

| A.①② | B.②③ | C.②④ | D.①④ |