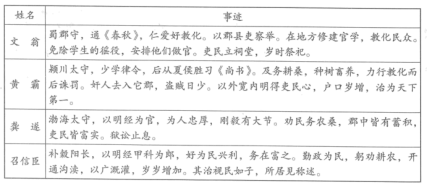

材料一 “循吏”指奉公守法的官员,类似于“清官”。班固《汉书·循吏传》为西汉文翁、王成、黄霸、朱邑、龚遂、召信臣六位官员立传,下表依据《汉书·循吏传》列出了其中四人的事迹。

材料二 明朝土地兼并严重,许多农民失去了赖以生存的基础,被迫成为佃户或者流民,“沙县贼陈政景……纠清流贼蓝得隆等攻汀州城”。在武力镇压的同时,王阳明意识到“破山中贼易,破心中贼难”,认为社会秩序的治理必须加强德治,从整顿民风、施以教化、唤醒良知入手,于是颁布了《南赣乡约》。王阳明在《南赣乡约》指出,“今凡尔同约之民,皆宜孝尔父母,敬尔兄长,教训尔子孙,和顺尔乡里”。从相关县志中可窥见其治理成效,如瑞金县“近被政教,甄陶稍识,礼度趋正”,赣县“人心大约淳正,急公物纳,守礼畏法……子弟有游惰争讼者,父兄闻而严惩之,乡党见而耻辱之”。

——摘编自赵炎溪《王守仁的(南赣乡约)》

(1)依据材料一,概括西汉时期循吏的特点,并简要说明形成相关特点的原因。

(2)阅读材料二,结合所学,分析王阳明颁布《南赣乡约》的原因及影响。

从远古到西周时期 | 在秦人的历史记忆中,其母系先祖女修、女华出自炎黄世系,秦人为炎黄的姻族。秦人长期活动在西周的西部边疆,因善于养马,西周赐予封邑,收为附庸。①直到西周末,秦人仍然是西部边陲的“游牧部落”。 |

春秋时期 | ②秦襄公因护卫周平王东迁洛邑有功,被封为诸侯,秦人由此进入诸侯国之列。此后,秦人一再东迁,势力扩大到关中地区,成为西北地区一个实力强大的诸侯国。然而在整个春秋时期,中原诸国一直将秦人视为夷狄并加以歧视。秦人为此深感自卑。“秦国僻陋戎夷,犹惧为诸侯笑。” |

战国时期 | ③战国初期,秦孝公即位后,中原诸夏视秦人为夷狄。“不与中国诸侯之会盟,夷翟(狄)遇之。”秦孝公深感耻辱,表示“诸侯卑秦,丑莫大焉”。孝公迁都至咸阳,完成了其活动中心由陇右到关中腹地的重大转移。④战国晚期,由于秦国实力不断壮大,取代周室、吞灭群雄的战略意图越来越明显,秦国与关东六国逐渐形成紧张对抗的关系。六国人士深感岌岌可危,对秦国充满仇恨和畏惧。但是,秦人身上的“戎狄”标签,在战国晚期已经淡化,甚至消失。秦国发动的兼并战争,在六国人士心目中不是异族入侵,而是强者对弱者的征服战争。秦与六国之间已经不存在夷夏之别,秦人已经完全融入并认同华夏民族。 |

——摘编自彭丰文《从边缘到中心:秦人认同华夏民族的心理历程及其历史意义》

(1)商鞅变法是秦发展中的大事。若将商鞅变法这一历史事件补充到表格中,应位于序号和序号之间,说明理由。

(2)依据材料结合所学,概括秦人活动空间发展变化的特点。概述秦人融入华夏民族的历程及历史意义。

材料二 1912年1月,孙中山在《临时大总统就职宣言》中指出“国家之本,在于人民。合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国,如合汉、满、蒙、回、藏诸族为一人,是曰民族之统一。”1月底,孙中山又在致蒙古王公电文中说:“汉蒙本属同种,人权原自天赋,自宜结合团体,共谋幸福……今全国同胞见及于此,群起解除专制,并非仇满,实欲合全国人民,无分汉、满、蒙、回、藏,相与共享人类之自由。”同年,他发表演说指出,辛亥革命“是种族革命,亦是政治革命。何则?”满族统治其他各族,“种族不平等,自然政治也不能平等,是以有革命。要之,异族政治不平等,其结果惟革命,同族间政治不平等,其结果亦惟革命。革命之功用,在使不平等归于平等”。“今者五族一家,于平等地位……同心协力,共策国家之进行,使中国进于世界第一文明大国”。

——摘编自陈其泰《20世纪初民族观的历史演变》

(3)依据材料概述孙中山的民族观,谈谈你的认识。

材料一、2002年,考古学家在我国湘西里耶古城遗址发掘出土了(甲)3万多枚秦简牍,主要是官署文书。文书格式由年月日、地名、职官、事件及办理时刻构成,内容包括政令、各级政府之间的往来公文、司法文书、吏员簿、物资登记及转运书等。(乙)简牍的时间是公元前222年至前210年。(丙)书写字体和楚国字体风格相距甚远。下图为我国发行的《里耶秦简》邮票。(丁)左边秦简内容为“乘法九九口诀”。

有的同学结合材料和所学,得出了如下的结论:

材料 | 结论 | |

| ① | 甲 | 秦朝建立了相对完善的地方行政管理体制 |

| ② | 乙 | 湘西在秦始皇完成统一后才纳入秦的管辖范围 |

| ③ | 丙 | 秦始皇在楚国旧地推行了“书同文”的政策 |

| ④ | 丁 | 秦朝已将乘法九九口诀运用于农业生产 |

(1)请指出材料与结论对应准确的序号。如果要使其它序号的材料和结论准确对应,应该补充怎样的材料或者对结论进行怎样的修改?

材料二、中国古代政府长期推行重农抑商政策,对经济和社会产生了极大的影响。

①民事农则田垦,田垦则粟多,粟多则国富,国富则兵强。

——(《管子·治国》)

【商贾】衣必文采,食必粱肉;亡(无)农夫之苦,有阡陌之得。因其富厚,交通王侯,力过吏势,以利相倾……②此商人所以兼并农人,农人所以流亡者也。

——(《汉书·食货志》)

③一夫不耕,或受之饥,一女不织,或受之寒……④生之者其少而靡之者甚多,天下财产何得不蹶。

——(《汉书·食货志》)

⑤舍农桑,趋商贾……本末何足相供?则民安得不饥寒?⑥饥寒并至,则安能不为非?……则国危矣。

——(《潜夫论》)

结合以上材料,回答:

(2)生产力水平低,是中国古代政府推行重农抑商政策的一个重要原因,从材料中划线部分选出三项能突出体现这一原因的叙述语句(写出相应的序号)

(3)从材料中可以分析出古代政府推行重农抑商政策还有哪些原因

材料三:(一)《魏书.拓跋澄传》记载,孝文帝表示:“今日之行,诚知不易,但国家兴自北土,徙居平城,虽有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难,崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原”

(二)北魏文明太后、孝文帝的改革最大特点在于,①把胡人的汉化进程纳入政治体制,使之法制化、常规化,使胡人政权不但在政治上而且在文化上被中原文明所同化,正如《魏书》所说:“礼仪之叙,粲然复兴;河洛之间,重隆周道”。②原先胡人与汉人的差别.逐渐转化为士人与庶人的差别。这是北魏改革最为了不起的成就。

——摘编自樊树志《国史十六讲》

(4)依据材料一概括归纳出孝文帝迁都洛阳提出了哪些理由

(5)从材料二①、②两句表述中任选一句,依据所学史实加以说明

材料一 中国科学教育发展简表

| 1 | 1867年,江南制造局办机器学堂,讲授物理、化学等课程。此后,格致书院(1876)、中西书院(1881)等新式学校皆设理化等课程,进行科学教育。 |

| 2 | 1904年“癸卯学制”把物理、化学、植物、动物、矿物、生理、地学等列为教学科目。 |

| 3 | 新文化运动中,学者主张教育的首要任务在于传授科学技术知识,并训练科学方法,“科学的教育化”和“教育的科学化”结合,成为科学教育思潮。 |

| 4 | 1923年的初中课程中,科学课程占到必修课的40.2%;普通高中课程中文科的科学课程学分占总学分的23.1%,而理科则高达44.2%。 |

| 5 | 1949年中华人民共和国成立时,全国科学技术人员不超过5万人,其中自然科学的专门研究人员不超过500人,专门研究机构仅有30多个。 |

| 6 | 1958年,国家科学技术委员会组成。“向科学进军”激励了科学研究和科学教育发展。 |

| 7 | 1963年,毛泽东提出“不搞科学技术,生产力无法提高”,“科学技术这一仗,一定要打,而且必须打好”。 |

| 8 | 1978年在全国科学大会上邓小平提出“科学技术是生产力”,号召“大力发展科学研究事业和科学教育事业”。 |

| 9 | 1994年独立科研机构、高校科研机构和大中型企业技术研发机构分别达到5860个、3000个和11656个。1994年底,全国专业技术人员达1865.9万人,是1978年的4.3倍。 |

| 10 | 1995年国家颁布《关于加速科学技术进步的决定》,实施“科教兴国”战略。 |

| 11 | 党的十八大以来,我国科技进步贡献率持续提升,2020年已经达到60.2%。 |

| 12 | 2016年,习近平回信鼓励八一学校学生讲科学、爱科学、学科学、用科学;2023年,习近平勉励育英学校学生从小树立“科技创新、强国有我”的志向。 |

| 13 | 2019年专业技术人员增至7839.8万人,是1994年的4.2倍,是1978年的18倍。 |

| 14 | 十九届五中全会提出2035年远景目标包括:关键核心技术实现重大突破,进入创新型国家前列;基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化;等筝。 |

——指编自上官云《中国科技实力逐步增强》等

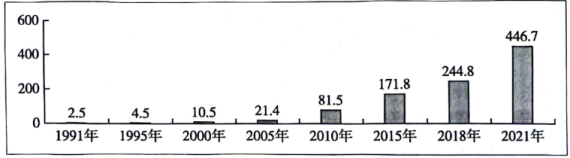

材料二 1991—2021年中国专利授权数量(单位:万件)

——据《辉煌70年》和《十年伟大飞跃》

阅读材料,结合所学,划分中国近现代科学教育发展的阶段并概括阶段特点。谈谈你对当今“科技人才”与“创新型国家”关系的认识。材料一 秦朝彻底废除了周朝的分封制度,全国共设36郡,后来陆续增设至40余郡,郡下设县。郡、县主要官员均由朝廷任免,他们通过自战国沿用下来的“上计”制度接受中央考核。县以下又有乡、里两级基层管理组织。这样,秦王朝的统治由朝廷下至郡、县、乡、里,层层控制,国家权力自上而下延伸到社会最底层,又自下而上逐级集中到最高统治者皇帝手中。这也是秦以下中国历代王朝的基本统治模式。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)依据材料概括秦朝管理地方的举措,并分析其影响。

材料二唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末,版籍(指户口册)浸坏……至是(780年),炎建议作两税法……户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差……居人之税,秋夏两征之……其租庸杂徭悉省……天下便之,人不土断而地著,赋不加敛而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诫而奸无所取,自是轻重之权始归于朝廷。

——《旧唐书·杨炎传》

(2)参考材料二,模仿下面的示例,用简洁的语言解释两税法。

| 示例:察举制 西汉开始实行的选官制度。 由地方长官在辖区内考察、选取 人才并推荐给上中央,经考核再任命官职。察举制的实行,为有才干的人提供了比较公平的竞争机会,初期为政府招揽了人才,但后期被权门势族把持。 | 两税法: |

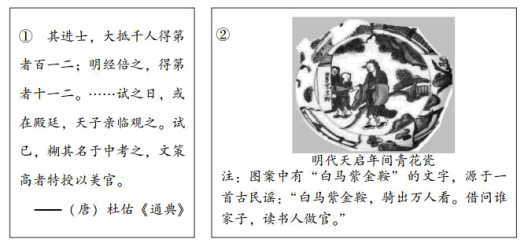

材料三

(3)分别指出材料①②的史料类型。依据材料和所学,概括科举制的特点。

材料四 975年,宋太祖下诏:“向者登科(科举应考人被录取)名级,多为势家所取,塞(阻隔)孤贫之路。今朕躬亲临试,以可否进退,尽革前弊矣。”此后君王都沿用此制度,选拔有才干的贫寒士子充实官员队伍……宋太宗时,“国家开贡举之门,广搜罗之路”,允许工商业者及“奇才异行、卓然不群者亦许解送”,以至于“工商之子亦登仕进之途”。

——摘自唐凯麟主编《中华民族道德生活史》

(4)依据材料四,简述北宋初年在科举考试资格和录取方面的改革措施,并结合所学分析其作用。

史料研习

明清经济史料选摘

| 序号 | 史料 | 出处 |

| ① | 豪富之家,役使佃客抬轿……一日追给工钱六十文。 | 《明律集解》附例 |

| ② | (嘉靖时)钞久不行,钱亦大壅,益专用银矣。 | 《明史·食货志》 |

| ③ | (松江府)垦田凡二百万亩,大半种棉,当不止百万亩。 | 【明】徐光启《农政全书》 |

| ④ | 一条鞭法者,总括一州县之赋役,量地计丁,丁粮毕输于官。 | 《明史·食货志》 |

| ⑤ | 镇油坊可二十……合之八百余人,一夕作,佣值二铢(白银计量单位,一铢约等于1—3克)。 | 【明】贺灿然《石门镇彰宪亭碑记》 |

| ⑥ | 吕宋(今菲律宾)地无他产,夷人悉用银钱易货,故归船自银钱外,无他携来。 | 【明】张燮《东西洋考》 |

| ⑦ | 种蔗十亩之家,即制车釜(榨甘蔗汁熬糖的设备)一副。 | 【明】宋应星《天工开物》 |

| ⑧ | 番禺、东莞、增城种植最多,蔗田几与禾田等矣。 | 【清】屈大均《广东新语》 |

| ⑨ | 山主矿……每山起炉,少则五六座,多则一二十座,每炉聚集(雇佣)二三百人,在山掘矿,煽铁取利。 | 【清】屈大均《广东新语》 |

| ⑩ | (甘薯)不与五谷争地,凡瘠卤沙岗皆可以长。 | 【清】周亮工《闽小记》 |

| ⑪ | 据康熙五十年征粮丁册,定为常额;其新增者,谓之盛世滋生人丁,永不加赋。 | 《清圣祖实录》 |

| ⑫ | 将丁口之赋,摊入地亩输纳征解。 | 《清史稿.食货志》 |

| ⑬ | 凡一切行使,大抵数少则用钱(铜钱),数多则用银。 | 【清】张廷玉编《皇朝文献通考》 |

| ⑭ | (玉米)延山漫谷……皆恃此为终岁之粮。 | 《霍山县志》(清乾隆) |

| ⑮ | (景德镇)每窑一座需工数十人,一有所拂(争执),辄哄然停工。 | 《浮梁县志》(清乾隆) |

| ⑯ | 占田者十无一二,佃田者十之四五,而无田可耕者十之三四。 | 【清】旷敏本《岣嵝删余文草》 |

| ⑰ | (甘薯)每亩可得数千斤,胜种五谷几倍。 | 【清】陆耀《甘薯录》 |

| ⑱ | 佃人……收(收获物)而均分之。 | 《凤台县志》(清嘉庆) |

结合所学,从上表列出的史料中概括明清经济的特点并加以说明。要求:选择史料,概括三个特点;分别列出与该特点相关的史料(写出序号即可),并加以说明。

材料一 当今世界正发生复杂深刻的变化,人类正处在大发展大变革大调整的时期。世界多极化、经济全球化深入发展,社会信息化、文化多样化持续推进。同时,人类也正处在一个挑战层出不穷、风险日益增多的时代。国际金融危机深层次影响继续显现,世界经济缓慢复苏、发展分化,国际投资贸易格局和多边投资贸易规则深刻调整,各国面临的发展问题依然严峻。如何防止全球化的危机,使人类社会能够延续存在、和睦相处和持续发展,这是目前全人类面临的共同挑战和课题。

——摘编自常健《解决人类现实挑战的中国方案》

材料二 中国以命运共同体的新视角,寻求人类共同利益和共同价值的新内涵,要求打造体现“和平、发展、公平、正义、民主、自由”等全人类共同价值的人类命运共同体。人类命运共同体意识的重要理论创新是它的整体思维,不仅超越了西方选举驱动的政党政治的局部和短期利益观,而且还具有人类社会应对全球性挑战的整体合力。而中国将现阶段世界发展大势和自身在21世纪第二个十年的发展思路和目标交织一处,更是扩大本国与世界各国利益汇合的全方位的战略发展愿景。它旨在推进各国经济全方位互联互

通和良性互动,减少全球发展不平等和不平衡的现象,使得世界各国人民都有机会来享受世界经济增长带来的利益和好处,展现出中国向人类文明提出的一个永久性道德价值和人文关怀。

——摘编自蔡亮《试分析国际秩序的转型与中国全球治理观的树立》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出当今的时代主题和发展特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,对中国的全球治理观进行简要评析。(要求:表述准确,逻辑清晰,不得摘抄原文)

长期的分裂局面使得德意志民族无法作为整体来追求国家现代化,因此远远落在英、法等国后面。1870年后,旧的容克地主贵族(指长期垄断军政要职的普鲁士贵族地主)通过对外战争实现国家统一,并掌握了现代化领导权,在随后短短30年间,德国完成了经济起飞,在工业生产方面甚至超过英、法。不过,现代化领导力量的“错位”给德意志民族带来无穷灾难。

——刘金源《从历史学视角透视世界现代化进程》

依据材料,概括德国崛起的特点,结合所学知识加以说明。

材料一 华夏国家是依靠封建制而形成的国家形态。……但是,随着封建制赖以存在的宗法制日渐败坏的时候,再依靠封建制重建国家的企图,就难以实现。……随着世代的交替,亲族间维持忠诚的纽带日益松弛,诸侯与周室之间的距离越拉越大,……正是在这一背景下,中国必须再一次重新寻找制度建构的理路,重新踏上制度建构的征程,这就是从华夏国家到官僚制国家的嬗变。

——刘建军编著《古代中国政治制度十六讲》

(1)依据材料分析春秋时代政治制度变革的趋势及其原因。

(2)依据战国时代的历史,说明“制度的重新建构”。

材料二 中国古代行政权力的运行机制以君主权力独占基础上的分权辅政为基本特征。君主集权于上、行政体制分权于下的权力制衡体制,①或是实行集体宰相制度,②或是在正式行政体制之外另设机构,以达到分权的目的。

——摘编自赵沛主编《中国古代行政制度》

(3)依据材料,概括君主专制背景下分权辅政的两种模式。

(4)结合史实,说明材料中两种模式

材料三

第四条中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。

第十六条中华民国之立法权以参议院行之。

第三十条临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律。

第四十九条法院依法律审判民事诉讼及刑事诉讼。

第五十一条法官独立审判不受上级官厅之干涉。

第五十二条法官在任中不得减俸或转职。非依法律受刑罚宣告或应免职之惩戒处分,不得解职。惩戒条规以法律定之。

——摘自《中华民国临时约法》

(5)依据材料分析中华民国政治体制的特点。

(6)结合所学知识,分析这一体制与中国古代的权力制衡体制有何不同?

材料一 在唐代,来华的西方各族人员,人数众多,规模空前。唐帝国的首都长安,就居住着来自欧、亚各地的侨民,成为古代的世界大都会。开通的社会风气,使当时长安人的服饰都受到西方的影响。妇女常常身披仿自中印度的披肩,头戴步摇(一种流行于萨珊波斯的耳环),男子汉“着胡帽”,更是司空见惯的现象。在沿海和内地的一些城市,更聚居着越来越多的来自西方的客商。

——何芳川、万明《古代中西文化交流史话》

(1)依据材料一和所学知识,概括唐代对于外来文化兼容并收的史实。分析这种文化包容状态形成的背景。

材料二 晚清时期西学东渐大事记

| 1 | 1842年 | 魏源在林则徐等所译《四洲志》基础上编成五十卷《海国图志》。 |

| 2 | 1849年 | 徐继畬编撰《瀛环志略》,介绍亚洲、欧洲、非洲、美洲等地的风土人情。 |

| 3 | 1859年 | 李善兰、伟烈亚力合译《代微积拾级》,传入中国的第一部高等数学著作。 |

| 4 | 1863年 | 徐寿编译《汽机发初》,介绍蒸汽机的专著。 |

| 5 | 1871年 | 贾步纬编译《航海通书》,为清朝南洋、北洋海军进行测量的重要工具书。 |

| 6 | 1895年 | 英国人李提摩太译的《泰西新史揽要》,介绍19世纪欧美各国发展史。 |

| 7 | 1899—1904年 | 严复先后翻译出版《群己权界论》(即穆勒《论自由》)和《法意》(即孟德斯鸠《论法的精神》)等著作。 |

| 8 | 1903年 | 赵天骥译《法国革命战史》,罗伯雅译《共和政体论》 |

| 9 | 1909年 | 李佳白选译《欧美强国宪法汇编》 |

(2)以“西学传播与中国近代社会变迁”为视角,对上述表格所蕴含的历史信息进行解读。