材料一:西汉以来,羁縻制度经历边郡制、册封制与羁縻府州、土司制这三阶段。西汉把在边疆地区新设的郡称为边郡,多是少数民族地区,在边郡设立两套官系统,一是中央政府直接派遣的流官系统,二是也由中央政府任命的,但由当地原民族首领世袭充任的土官系统。少数民族原有的部落和人民由土官管理,不缴赋税。

材料二:唐朝册封南诏首领为云南王,册封渤海国首领为渤海王,回纥历代可汗必须经唐册封才能正式即位。唐一代,在西域(今新疆与中亚)、东北岭南、外蒙古等地共置羁縻府州近千个。唐朝皇帝与少数民族首领通婚共23次,唐高祖的19个女儿中近半数嫁给了少数民族首领。

材料三:元朝在边疆建立土司制度,除最高一级官署外,其它官署由地方少数民族世袭。土司的地区比唐代的羁縻府州大为减少,中央政府的控制比唐代有力。清代,在土司比较集中的云南、四川、贵州和广西的土官共112人,比明朝减少了很多。

(1)阅读材料,概括羁縻制度每个阶段的特点。(2)阅读材料指出羁縻制度的发展趋势,结合所学说明形成这种趋势的原因。

材料一 秦朝处理中央与地方的关系主要表现在三个方面:

第一,妥善划分地方行政层级,有效分配中央与地方的权力,并对地方官员权力实施监督。

第二,处理好郡县与分封的关系。

第三,中央权威、政令畅通是必备条件。

(1)依据材料结合所学,说明秦朝加强中央集权的措施。

材料二 14—16世纪的文艺复兴、新大陆的发现和宗教改革,使欧洲出现了主权国家并存的局面。之后,各国的交往也日益增多。所有这些都为近代国际法的产生提供了社会基础。⋯⋯新大陆的发现,对国际法的产生和发展起了直接推动作用。地理大发现在国际法中提出了新的课题。许多国家对殖民地的争夺、所谓无主地的取得及其相关联问题,引起了一系列的争执。同时,新大陆的发现也促使资本主义的生产关系逐渐形成,世界商业联系不断扩大,商品货币关系不断加强。由于资本主义的发展,国际经济关系日益密切,从而为近代国际法的产生奠定了经济基础。

(2)依据材料结合所学,概括国际法产生的背景。

材料三 宋朝和明朝的乡约

宋代随着社会经济的繁荣,文化的发展,儒家开始向基层渗透,并发展出理学,这一时期,理学家们深入族规,家训之中,投身基层教化,吕大钧兄弟四人在家乡蓝田创立的《吕氏乡约》,成为乡约教化乡里的范本。该乡约以“德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤”为总纲。并规定:“年高有德、堪身体力行之人是可能被推举为乡约正副的基本条件,即声望和学识是乡约凝聚力之形成的基本要求,其主要任务是扬善惩恶,对乡里社会实行教化,在乡里社会提倡互敬互爱、患难与共的淳朴社会风气。”

各州县做竖牌十面:凡不养父母时常忤逆者,牌书“不孝某人”。尊长无礼,牌书“不义某人”。偷鸡摸狗,牌书“做贼某人”。生事殴人,牌书“凶徒某人”……各用大字钉于本犯门左,每会跪约听讲,街民不与往来。约长等劝令同约完成纳粮的任务,劝戒同约维护地方安定。

——山西巡抚吕坤《乡甲约》

(3)依据材料,结合所学概括宋朝和明朝乡约的特点,并说明乡约发展的趋势。

材料四 新中国主要法律制定表:

| 时间 | 主要法律文件 |

| 20世纪50年代 | 1954年《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国国务院组织法》《中华人民共和国人民法院组织法》《中华人民共和国人民检察院组织法》 |

| 改革开放后 | 1982年《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民民共和国中外合资经营企业法》《中华人民共和国经济合同法》 |

| 20世纪90年代到 21世纪初 | 1999年和2004年《中华人民共和国宪法修正案》先后将“实行依法治国,建设社会主义法治国家”和“国家尊重和保障人权”写入宪法。 |

| 中共十八大以后 | 2018年《中华人民共和国宪法修正案》把习近平新时代中国特色社会主义思想载入宪法。 2020年5月《中华人民共和国民法典》通过,新中国第一部以法典命名的法律,被称为“社会生活的百科全书”。 |

材料一 工业革命是由一系列技术变革引起的从手工劳动转向机器生产的重大飞跃,首相发生在英国。工业革命始于棉纺织业,从18世纪30年代提高织布速度的“飞梭”开始,在半个多世纪内通过一系列的发明创造,阿克莱特的成功,引发了使用机器生产取代手工工场的热潮,以机器生产为特征的近代工厂纷纷涌现。采用机器生产的工厂逐渐取代了手工工场。蒸汽机的发明是英国工业革命的主要标志,19世纪初,汽车、火车先后问世,从此人类进入“蒸汽时代”。从18世纪后期到19世纪中期,工业革命从英国逐渐扩展到欧洲大陆和北美。工业革命开始后,工业资产阶级迅速崛起,其经济地位和社会势力以惊人的速度飞快地增长。大批农村人口流入城市以后,城市人口激增,由于城市居住条件太差,导致卫生环境十分恶劣,疾病到处流行,英国工业化初期使用的主要能源是媒炭,煤烟尘和水蒸气的结合,这使伦敦成了世界著名的“雾都”。

(1)结合所学从工业革命发生的背景、过程和影响对上述材料进行解读。(要求:提取信息充分,解释分析清楚,归纳准确完整。)

材料二

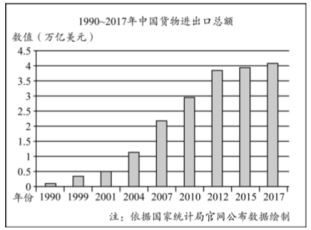

(2)依据材料并结合所学,对20世纪90年代以来中国的对外贸易趋势及其原因进行说明和解释。

材料三

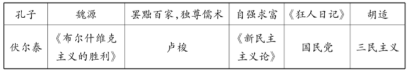

(3)阅读上表,从古今中外历史发展的某一个侧面,选出两个关键词,提炼一个主题,再补充一个符合该主题的关键词。

例如:关键词:国民党、三民主义

主题:中国资产阶级革命的发展

添加关键词:孙中山

| A.适应了市场不断扩大的趋势 | B.改变了印度人的饮食结构 |

| C.打破了中国的闭关锁国政策 | D.使英国成为“日不落帝国” |

| 二战结束到20世纪50年代中期,日本在外交上亦步亦趋,追随美国对社会主义的遏制政策。对新中国采取敌对政策。 20世纪50年代中期至60年代,日本实行经济外交,主要是确保日本经济发展有稳定的资源。 20世纪70年代初,日本实行“多边自主外交”。第一,以日、美安保体制为基轴,谋求同美国建立“富有成果的伙伴关系”;第二,中日邦交正常化;第三,加强同第三世界国家的经济联系。 |

①中美关系由对抗到对话 ②世界经济全球化快速发展

③第三世界力量的兴起与发展④美苏两极世界格局的瓦解

| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.①④ |

材料一:西方人对中国的认识是以商业活动和传教为滥觞的。丝绸既作为商品又作为一种特殊的文化信息,引起西方人对东方文化古国的向往。之后的天主教传教士们对于这么庞大的帝国能维持政治上的大统一,儒家及儒家所代表的价值观念能被普遍接受,以及中国极少宗教战争等印象深刻且佩服。鸦片战争之后,传教士、外交官等写了大批报道和书籍,我国国际形象骤然失色。美国传教士描述“中国社会如同中国的景致一样,远看好看,近则臭气难闻。”在美国1870年间爆发了排华浪潮,中国人到处受歧视被排斥。“中国佬”、“中国蛮子”,“黄货”等贬词也由此产生。

材料二:1984﹣1985年,由于我国国内形势越来越好,改革成果显著,国外舆论纷纷变调。美国《时代》周刊评选邓小平同志为“1985年风云人物”,特辑则介绍了中国近年来多方面的深刻变化,该刊虽提到我改革中的一些困难,表示了某些疑虑,但总的调子是称赞改革,而且提到世界历史的高度,称我国改革是一项伟大试验,并大加肯定和赞扬。

材料三:20世纪90年代在西方的中国典论形象中,中国似乎是一个永远也不可能改变的东方专制社会。那里践踏人权政治腐败道德堕落;它的经济的确在发展,但这种发展不再是可喜的,而是可怕的,因为它将“助长邪恶的力”。20世纪中国的国际舆论形象,在“中国威胁论”的背景下结束。

(1)阅读材料一,解读西方人对中国看法的变化历程。(要求:提取信息充分,总结归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。)

(2)材料二中,国外舆论是如何评价中国的?简述这一变化的国际背景。

(3)20世纪90年代以来中国所处的国际舆论是怎样的?这一时期的国际环境发生了哪些转变?

①明清时期君主专制制度空前强化 ②中国的生产力和科技水平世界领先

③中华民族以融合成密不可分的整体④西方国家对外殖民扩张

| A.①② | B.①③ | C.③④ | D.②④ |

| A.进一步强化“以法为教”“以吏为师” | B.法律儒学化的特点 |

| C.中华体系的完备 | D.教化百姓的乡约与法律合流 |

材料一 董仲舒建议汉武帝“立大学以教于国,设庠序以化于邑,渐民以仁,摩民以谊,节民以礼。”汉武帝元朔五年(公元前124年)在长安设太学。太学之中由博士任教授,初设五经博士专门讲授儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。武帝还下令天下郡国设立学校官,初步建立起地方教育系统。太学和郡国学主要是培养统治人民的封建官僚,但是在传播文化方面,也起了重要作用。

(1)依据材料并结合所学,指出汉朝学校教授的主要内容及目的。

材料二 朱熹重视教育对于改变人性的重要作用。提出:“今圣贤教人为学,非是使人缀辑言语,造作文辞,但为科名爵之计,须是格物致知、诚意、正心、修身,而推之以至于齐家、治国,可以平治天下,方是正当学问。”认为教人为学首先就是要使学生明义理、会做人,而并非只是为学得杂博知识,做些华丽文章,用以活名钓营,争权夸利。他在《孟子集注》中进一步明确,“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信,此人之大伦也。库、序、学、校,皆以明此而已。”朱熹认为,只有把“明五伦”作为学校教育的目的,才能使“天下国家所以治日常多,而乱日常少也”。

(2)依据材料结合所学,简要论述朱熹的教育思想。

材料三 1898年6月11日,清光绪帝下《明定国是诏》,正式宣布变法,诏书中强调:“京师大学堂为各行省之倡,尤应首先举办……以期人才辈出,共济时艰”。7月3日,光绪批准了由梁启超代为起草的《奏拟京师大学堂章程》,这是中国近代高等教育最早的学制纲要。吏部尚书孙家鼐被任命为管理大学堂事务大臣,曾出任多国公使的许景澄和长期担任京师同文馆总教习的美国传教士丁韪良分别出任中学和西学总教习。

(3)综合上述三则材料并结合所学,指出京师大学堂与传统学校在教学内容上有哪些变化,这些变化给中国带来了怎样的影响。

材料四 1952年院系调整,中央有关部门选定在北京西北郊建设“学院区”,统一集中建立了第一批(8所)高等学府,“八大学院”之名就此产生。1999年在北京市教委的大力支持下,在原有的八大学院的基础上,北京航空航天大学、北京科技大学等13所高校联合成立北京学院路地区高校教学共同体,2002年发展到包括北京师范大学的16所高校的教学共同体。学院路共同体以资源共享为途径,加强学生综合素质培养,与其在校专业素质培养相结合,形成一个有机的整体,培养国家急需的高素质创新人才。

(4)依据上述材料并结合所学,以“新中国高等教育发展”为主题对材料进行解读。

10 . 通商大埠,及内地市镇城乡,衣土布者十之二三,衣洋布者十之七八。

---郑观应(盛世危言)

1872年,近代企业家陈启沅在广东简村乡办继昌隆缫丝厂,曹勇蒸汽机和传动装置,雇女工数百人,出丝精美,行销于欧美两洲,价值之高,倍于从前,遂获厚利。

----《南海县志》

(1)上述材料反映近代以来我国经济出现了怎样的变化?

(2)鸦片战争后,中国开始了艰难的工业化历程,中国工业化开始的标志是什么?第一次大战期间,中国民族工业经历了“短暂的春天。”试分析其原因。

(3)观察以上图像资料,说明与古代城市相比,晚清上海城市的新变化。依据所学知识分析变化原因。