材料一:西汉以来,羁縻制度经历边郡制、册封制与羁縻府州、土司制这三阶段。西汉把在边疆地区新设的郡称为边郡,多是少数民族地区,在边郡设立两套官系统,一是中央政府直接派遣的流官系统,二是也由中央政府任命的,但由当地原民族首领世袭充任的土官系统。少数民族原有的部落和人民由土官管理,不缴赋税。

材料二:唐朝册封南诏首领为云南王,册封渤海国首领为渤海王,回纥历代可汗必须经唐册封才能正式即位。唐一代,在西域(今新疆与中亚)、东北岭南、外蒙古等地共置羁縻府州近千个。唐朝皇帝与少数民族首领通婚共23次,唐高祖的19个女儿中近半数嫁给了少数民族首领。

材料三:元朝在边疆建立土司制度,除最高一级官署外,其它官署由地方少数民族世袭。土司的地区比唐代的羁縻府州大为减少,中央政府的控制比唐代有力。清代,在土司比较集中的云南、四川、贵州和广西的土官共112人,比明朝减少了很多。

(1)阅读材料,概括羁縻制度每个阶段的特点。(2)阅读材料指出羁縻制度的发展趋势,结合所学说明形成这种趋势的原因。

材料一 工业革命是由一系列技术变革引起的从手工劳动转向机器生产的重大飞跃,首相发生在英国。工业革命始于棉纺织业,从18世纪30年代提高织布速度的“飞梭”开始,在半个多世纪内通过一系列的发明创造,阿克莱特的成功,引发了使用机器生产取代手工工场的热潮,以机器生产为特征的近代工厂纷纷涌现。采用机器生产的工厂逐渐取代了手工工场。蒸汽机的发明是英国工业革命的主要标志,19世纪初,汽车、火车先后问世,从此人类进入“蒸汽时代”。从18世纪后期到19世纪中期,工业革命从英国逐渐扩展到欧洲大陆和北美。工业革命开始后,工业资产阶级迅速崛起,其经济地位和社会势力以惊人的速度飞快地增长。大批农村人口流入城市以后,城市人口激增,由于城市居住条件太差,导致卫生环境十分恶劣,疾病到处流行,英国工业化初期使用的主要能源是媒炭,煤烟尘和水蒸气的结合,这使伦敦成了世界著名的“雾都”。

(1)结合所学从工业革命发生的背景、过程和影响对上述材料进行解读。(要求:提取信息充分,解释分析清楚,归纳准确完整。)

材料二

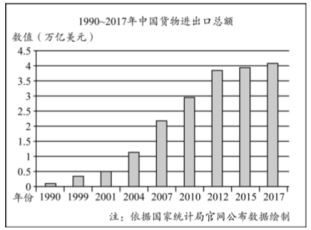

(2)依据材料并结合所学,对20世纪90年代以来中国的对外贸易趋势及其原因进行说明和解释。

材料三

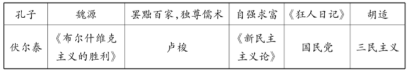

(3)阅读上表,从古今中外历史发展的某一个侧面,选出两个关键词,提炼一个主题,再补充一个符合该主题的关键词。

例如:关键词:国民党、三民主义

主题:中国资产阶级革命的发展

添加关键词:孙中山

| A.适应了市场不断扩大的趋势 | B.改变了印度人的饮食结构 |

| C.打破了中国的闭关锁国政策 | D.使英国成为“日不落帝国” |

| 二战结束到20世纪50年代中期,日本在外交上亦步亦趋,追随美国对社会主义的遏制政策。对新中国采取敌对政策。 20世纪50年代中期至60年代,日本实行经济外交,主要是确保日本经济发展有稳定的资源。 20世纪70年代初,日本实行“多边自主外交”。第一,以日、美安保体制为基轴,谋求同美国建立“富有成果的伙伴关系”;第二,中日邦交正常化;第三,加强同第三世界国家的经济联系。 |

①中美关系由对抗到对话 ②世界经济全球化快速发展

③第三世界力量的兴起与发展④美苏两极世界格局的瓦解

| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.①④ |

材料一:西方人对中国的认识是以商业活动和传教为滥觞的。丝绸既作为商品又作为一种特殊的文化信息,引起西方人对东方文化古国的向往。之后的天主教传教士们对于这么庞大的帝国能维持政治上的大统一,儒家及儒家所代表的价值观念能被普遍接受,以及中国极少宗教战争等印象深刻且佩服。鸦片战争之后,传教士、外交官等写了大批报道和书籍,我国国际形象骤然失色。美国传教士描述“中国社会如同中国的景致一样,远看好看,近则臭气难闻。”在美国1870年间爆发了排华浪潮,中国人到处受歧视被排斥。“中国佬”、“中国蛮子”,“黄货”等贬词也由此产生。

材料二:1984﹣1985年,由于我国国内形势越来越好,改革成果显著,国外舆论纷纷变调。美国《时代》周刊评选邓小平同志为“1985年风云人物”,特辑则介绍了中国近年来多方面的深刻变化,该刊虽提到我改革中的一些困难,表示了某些疑虑,但总的调子是称赞改革,而且提到世界历史的高度,称我国改革是一项伟大试验,并大加肯定和赞扬。

材料三:20世纪90年代在西方的中国典论形象中,中国似乎是一个永远也不可能改变的东方专制社会。那里践踏人权政治腐败道德堕落;它的经济的确在发展,但这种发展不再是可喜的,而是可怕的,因为它将“助长邪恶的力”。20世纪中国的国际舆论形象,在“中国威胁论”的背景下结束。

(1)阅读材料一,解读西方人对中国看法的变化历程。(要求:提取信息充分,总结归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。)

(2)材料二中,国外舆论是如何评价中国的?简述这一变化的国际背景。

(3)20世纪90年代以来中国所处的国际舆论是怎样的?这一时期的国际环境发生了哪些转变?

| A.进一步强化“以法为教”“以吏为师” | B.法律儒学化的特点 |

| C.中华体系的完备 | D.教化百姓的乡约与法律合流 |

①明清时期君主专制制度空前强化 ②中国的生产力和科技水平世界领先

③中华民族以融合成密不可分的整体④西方国家对外殖民扩张

| A.①② | B.①③ | C.③④ | D.②④ |

8 . 通商大埠,及内地市镇城乡,衣土布者十之二三,衣洋布者十之七八。

---郑观应(盛世危言)

1872年,近代企业家陈启沅在广东简村乡办继昌隆缫丝厂,曹勇蒸汽机和传动装置,雇女工数百人,出丝精美,行销于欧美两洲,价值之高,倍于从前,遂获厚利。

----《南海县志》

(1)上述材料反映近代以来我国经济出现了怎样的变化?

(2)鸦片战争后,中国开始了艰难的工业化历程,中国工业化开始的标志是什么?第一次大战期间,中国民族工业经历了“短暂的春天。”试分析其原因。

(3)观察以上图像资料,说明与古代城市相比,晚清上海城市的新变化。依据所学知识分析变化原因。

| 时间 | 外交理念与实践变迁 |

| 1949—1958 年 | 一边倒 |

| 1959—1968 年 | 反帝必反修(修正主义) |

| 1969—1978 年 | 反对苏联社会帝国主义 |

| 1979—1988 年 | 独立自主和平外交 |

| 1989—1998 年 | 韬光养晦,有所作为 |

| 1999—2008 年 | 坚持和平发展道路 |

| 2009—2019 年 | 积极进取,互联互通 |

③始终为维护国家主权、安全、发展利益等目标服务④始终以联合国为中心开展外交活动

| A.①②③ | B.②③④ | C.①②④ | D.①③④ |

材料一 1922年,中共二大提出了党要建设成为一个群众性的党,首次明确提出“我们便要‘到群众中去’,要组成一个大的‘群众党’”,“党的一切工作都必须深入到广大的群众里面去”。

1925年召开的中共四大,明确提出建设一个“以宣传为主的政治小团体”逐渐成为全国性的群众性政党。中共四大召开时,党员人数还不足千人,中共四大后,在大革命的高潮中,党的建设不断加强,党的组织得到迅猛发展。到1927年中共五大召开时,党员数量已达57967人,在两年多时间里增长了近60倍。与此同时,党领导下的工人、农民、青年、妇女等群众组织也获得较快发展,党的阶级基础和群众基础进一步巩固和扩大。

(1)依据材料一,概括中共四大后中国共产党的发展情况,结合所学分析其变化的原因。

材料二 1938年,毛泽东在《论持久战》中指出:“兵民是胜利之本”;“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中”;“军队须和民众打成一片,使军队在民众眼睛中看成是自己的军队,这个军队便无敌于天下,个把日本帝国主义是不够打的。”

(2)结合所学说明抗日战争时期中国共产党在抗日根据地是如何发动群众争取抗战胜利的。

材料三 1980年8月,邓小平在中央政治局扩大会议上说:“党只有紧紧地依靠群众,密切地联系群众,随时听取群众的呼声,了解群众的情绪,代表群众的利益,才能形成强大的力量,顺利地完成自己的各项任务。”1981年,党的十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》把群众路线同实事求是、独立自主并提,作为毛泽东思想活的灵魂的三个方面,认为这是贯穿于毛泽东思想各个组成部分的立场、观点和方法。该决议给“群众路线”下了科学的定义:“群众路线,就是一切为了群众,一切依靠群众,从群众中来,到群众中去。”

(3)结合改革开放以来的相关史实对“听取群众呼声,代表群众利益”进行论述。