材料一 抗战时期,陕甘宁边区在中国共产党的领导下,大力推进基层民主选举运动。针对大多数民众文化水平不高的特点,宣传队就地利用各种群众大会、香火会、庙会、集市及学校做讲演;边区的文艺工作者还创作了不少旋律优美、朗朗上口的《大家来选举》《选举秧歌》等选举主题歌曲。依照《陕甘宁边区选举条例》第四条的规定:“年满16岁的,无男女、宗教、民族、财产、文化的区别,都有选举权和被选举权。”1939年边区第一届参议会通过的选举条例第二条明确规定:“采取普遍、直接、平等、无记名之报票选举制。”根据地的选举方法有“投票法”“画圈法”“画杠法”“画点法”“授豆法”“竟选法”“烧洞法”等。经过登记选民名单、提出候选人名单、确认选举资格、检查政府工作、进行投票选举、总结选举工作等过程进行民主选举。

——摘编自卫东刚《抗战时期陕甘宁边区基层民主选举的特征》

材料二 改革开放以来,加强农村基层民主建设是当前我国民主化进程的积极探索,是一条符合国情的有中国特色的社会主义民主政治的可行之路。一大批有文化、有本领、热心为村民服务的致富能手当选村委会成员,使村委会干部素质有了新的提高。村民会议和村民代表会议进一步健全。“民主听证会”“村务咨询日”“民主活动日”等新的经常性民主形式不断涌现。加强农村基层民主建设,进一步完善了广大人民群众的监督体制,监督党的基层组织和基层干部按照法定权限和程序行使权力、履行职责,让权力在阳光下运行。

——摘编自张小华《改革开放以来中国农村基层民主建设的成就与历史经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括陕甘宁边区基层民主选举的特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳改革开放以来我国农村基层民主政治建设的成就。综合上述材料,说明我国基层民主政治建设的历史经验。

材料一 明清时期城多呈现出“一体化”的特征,城多间人口流动更为频繁,更为自由。由于农业部门的剩余增长有限,农业人口向非农业人口转移,其中一部分流入大型城市,另一部分则流入近域的集镇从事手工业生产。在农村集市发展的影响下,未从乡村体系中流出的部分农民也开始从事服务于市镇消费的商业化农业生产,如江南地区农村以输出棉布,绸蛾为主要生计。工商业者也出现了从事农业的情况,其兼业形式基本都是以消费市场的需求为主。当农产品经济不景气的时候,专业的工商业者就会增多;而当手工业生产条件恶化,工匠又会转为从事农业,所谓“四民”分业已远无法概括行业间或部门间分工的实况。这些变化“模鞠了城多界限”,而将农村与城市、小农与市场联系在一起。

——摘编自陈海明《中国城多的复合双重结构——唐宋以来城多发展脉络的启示》

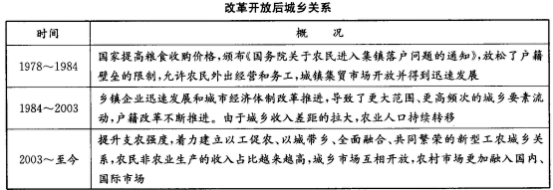

材料二

——摘编自买丰华韩文龙《改革开放四十年的城多关系:历史脉络、阶段特征和未来展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期城乡“一体化”的主要表现及其推动因素。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳改革开放后我国的城乡关系发展趋势。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对城乡一体化的认识。

材料一 明代的屯田做得相当突出,到正德五年(1510年)时,云南屯田的产量在全部供应当地的军队开支之后,还有较多的富余。正因为有了这样一个很好的民生基础,明代才开始采取“改土归流”的政策,把奴隶制下的少数民族从土司王的野蛮盘剥中解放出来,开了清代雍正年间全面“改土归流”之先河。明、清两代,云南地区的物产在官员的大力推动下,得以大量行销内地和国外,为当地人赚取了他们的第一桶金。鄂尔泰在云南设立茶叶局,使普洱茶享誉中外,并走进更多的百姓家中。

——摘编自方铁等《中国西南边疆开发史》

材料二 全面抗战爆发后,各类机构、军队、难民大量涌入云南,粮食和物资需求骤增,南京国民政府加强对云南边疆的开发与建设,出台各种政策与法规、编制方案、组建机构、设立垦区等,为边疆社会的综合发展提供了强势动力。与此同时,云南的金融财政一直相对独立,与中央政府关联性较小。但在抗战期间,在中央政府与地方实力派之间的利益博弈与均衡过程中,边疆经济逐步融入国家体系中,通过种种战时举措,国民政府在云南采取了涸泽而渔的政策,几乎动摇了云南刚刚建立起来的经济建设基础。

——摘编自周玲《云南地方史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清政府云南实施“改土归流”的条件及实质。

(2)根据材料二,指出云南抗战时期经济建设基础“几乎动摇”的因素。

(3)根据材料一、二,归纳明清时期与全面抗战时期云南开发的共同之处。

材料一 中国古代各民族在长期的碰撞与交融中,逐渐形成独具特色的民族观念。《史记》运用先秦以来的典籍资料,广泛搜集各地传说,梳理、创建了一个支系庞大而主线清晰的族谱体系。在该体系中,传说中的黄帝是夷夏各族共同的始祖。

至明代,云南哈尼族传说认为先祖躲入葫芦中逃脱大洪水后生下五子,分别成为哈尼、彝、汉、傣和瑶族的祖先。南甸土司自其十六世祖开始有“呈祥”“守忠”“定国”等汉化名字出现。云南乡式名额也由洪熙元年(1425)的10名,增至万历末期的47名。沐英镇滇十年,“练兵劝农,兴学化俗”“民知草长养老而兴其孝弟矣”。

——《明代云南地区的民族融合》

材料二 1938年10月,东南亚48埠华侨齐聚新加坡,宣告南洋华侨筹赈祖国难民代表大会成立。陈嘉庚作为主席发表演讲:“吾侨均为炎黄子孙,素有‘革命之母’之名誉、爱国精神见重寰宇;七七以来,与我四万万同胞敌忾同仇,输财纾难,统计不下一万万元……盖国家之大患一日不除,则国民之大责一日不能卸……愿我八百万侨胞……作我政府后盾,踊跃慷慨,加紧出钱出力……使我物力愈充,使我战力愈强,使国家得籍吾人血汗一洗百年之奇耻,使民族得精吾人力物力一报九世之仇,抗战胜利必属我国。”

——《赤子丰碑》

材料三 1949年,中国共产党通过多种渠道动员海外人士回国参加建设。青年核物理学家朱光亚听到中华人民共和国成立的消息后,毅然决定放弃在美国的优厚待遇,回到祖国,用自己的科学知识投身于新中国建设。他起草了《给留美同学的一封公开信》,动员更多的留学生回国参加建设。他说:“我们都是靠千千万万终日劳动的中国工农大众的血汗供养长大的。现在他们渴望我们,我们还不该赶快回去,把自己的一技之长,献给祖国的人民吗?”回到祖国去,成为当时广大留美中国学生的追求和选择!1950年4月,朱光亚历尽艰辛回到祖国怀抱。他把毕生所学献给了祖国,为中国的国防科技事业作出了卓越的贡献。

朱光亚作为“两弹一星”功勋科学家名列“感动中国”2011年度获奖者榜首。

——《朱光亚传》

(1)根据材料一,指出《史记》中民族观念的核心内涵,并归纳明代云南少数民族认同汉文化的表现。

(2)根据材料二,概括陈嘉庚演讲的主要内容。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明以朱光亚为代表的海外赤子毅然回国参加建设的缘由。

(4)综合上述材料,谈谈你对中华民族命运共同体的认识。

材料 刘克庄(1187-1269年),福建莆田人。宝庆元年(1225年),刘克庄任建阳县令,到任之初,他发现建阳县义仓仅存粮八百石,便多方筹款购粮三千石,使之恢复原有的储备规模,以应急需,并特撰仓联“聊为吾民留饭碗,岂无来者续新灯”以警示后来者,被誉为“父母之心,仁人之言”。嘉熙四年(1240年),年逾半百的刘克庄出任广东提举,继转漕运兼市舶使。刘克庄在粤期间,以关心民瘼为己任,清理积压狱案,为弱者申冤,力办利民实事。在南粤任上,旱情不断,刘克庄不忍庄稼将熟而枯败,孑民几番饥馁,连连祈雨抗旱。甚至于行将调任离职之际,他仍怀拳拳爱民之心,祈神施雨。

——摘编自《刘克庄:“聊为吾民留饭碗”》

(1)根据材料,概括刘克庄的主要事迹。(2)根据材料并结合所学知识,归纳刘克庄的事迹体现出的优秀品质。

材料一 中国传统文化对廉政文化建设极端重视,廉政文化在中华文明史上源远流长。“民为邦本”构成了中国古代廉政思想的思想基础,勤俭朴素是中国古代廉政思想的作风基础。御史纠察官邪,肃正朝纲,谏官讽议左右,以匡人君,监察制度相对完善,监督思想独步世界。在有关廉政的法制和道德的共同作用下,涌现出了一批具有优秀的政治品质和高尚的操守气节的清官廉吏。中国古代廉政思想与文化的积极作用十分明显,是一份珍贵的历史遗产。

——摘编自陈传伟《比较视野下中国特色廉政文化构建》

材料二 为避免文官队伍滋生腐败,滥用职权,西方各国制定了文职官员必须遵守的各项严密规定,如官员经商、兼职,接受金钱、礼品馈赠等,都有详细、明确的规定。政府官员同经济界是完全脱钩的,真正实现“政企分开”,消除了官员以权谋取经济利益的可能性。普遍实行公开考试、择优录用制度。严格考核、督察,也使入门后的文官人员不敢懈怠。行政活动必须公开、透明,以有利于监督机构有效监控,它们从法律、制度上赋予社会公众、利益集团、新闻媒体严格监督政府的权力。还实行有效的社会保障制度,以此稳定文官队伍,使其工作尽心尽职,无非分之想。

——摘编自时聪《西方文官制度中的廉政机制及其借鉴启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代廉政文化的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括西方廉政机制的主要内容。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈历史上中外廉政实践对当今廉政建设的启示。

材料一 自行车又称脚踏车、自由车,1790年由法国人发明。1839年和1853年,英国人和德国人分别发明了自行车踏板,后来又有了一些发明,至1889年,苏格兰人发明了充气空心轮胎,形成了当今自行车的样式。鸦片战争后,自行车传入中国。据1868年11月17日《上海新报》报道,当时上海街头已出现了自行车,不过仅有几辆,形式有两种:一种是人坐车上,用两脚点地而行;另一种靠蹬踏而行,“转动如飞”。随着自行车的流行,19世纪末,自行车修理业务已经发展为一种专门的行当,销售自行车已成为一些外国洋行和中国商店的重要业务。20世纪初,自行车专卖店在许多大城市出现,自行车已经成了人们熟知的交通工具,但价格一直居高不下。20世纪20年代以后,自行车业发展迅速。1928年,南京市有自行车590辆,1936年增至8944辆。1948年,上海市有自行车23万辆。

——摘编自闵杰《中国自行车的早期历史》

材料二 中华人民共和国成立初期的1949年,中国自行车年产量只有1.5万辆左右,1956年城镇居民平均每百户仅拥有6.7辆自行车。20世纪80年代,自行车行业以凤凰、永久、飞鸽、红旗、五羊等品牌企业为代表,形成了整车和零部件齐备、配套完整的生产体系,中国一跃成为全世界自行车产销第一大国;1998年,中国自行车出口1761万辆,首超过内销量;据中国自行车协会发布的数据显示,2019年我国的自行车保有量已达到4亿辆,高居全球榜首。与此同时,中国的自行车产量、消费量、出口量已经连续多年居世界首位,自行车的年产量占到世界总产量的一半以上,已累计出口超过10亿辆,进入全球200多个国家和地区,为当地人们便捷出行提供了更多的选择。进入21世纪,自行车行业已逐渐步入成熟期,用户增长速度逐渐变缓,行业格局趋向稳定。

——摘编自钟雁明《中国自行车如何“富起来”》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中国自行车业的特点,并指出其影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明自行车业在现代中国的发展,并归纳其发展的主要因素。

材料 从上世纪80年代到90年代初,按照《中共中央关于教育体制改革的决定》的部署,教育改革从体制入手,简政放权、增加学校活力,扩大了学校特别是高等学校的自主权,下放了基础教育管理责任和权限;这一时期,建立了比较完善的职业教育和成人教育制度,学位制度,国家教育考试制度、高校和职业学校毕业生就业制度探索改革,教育督导制度、学生资助制度、义务教育制度开始建立并颁布了《义务教育法》。1993年开始,根据《中国教育改革和发展纲要》的要求,办学体制、管理体制、投入体制改革全面铺开并向纵深发展。民办教育发展迅速,开启了公办学校办学体制改革试验,中外合作办学蓬勃发展;建立了基础教育地方管理、分级负责,高等教育两级管理、以省为主的教育行政体制;中小学全面实行了校长负责制,高等学校确立了党委领导下的校长负责制;政府教育投入持续增长,形成了以政府投入为主,辅之以学校产业创收、学杂费、社会捐集资、公民和社会团体办学投入等多渠道筹措教育经费的机制。教育法制和制度建设日趋完善,先后颁布了《教育法》《教师法》《职业教育法》《高等教育法》等教育法律,建立了高等教育评估制度,各项重要的教育制度进一步得到改革和完善。

——摘自2009年10月22日 新华社《新中国档案:教育体制改革》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳概括上世纪80年代至2009年中国教育体制改革的背景条件。

(2)根据材料并结合所学知识,指出上世纪80年代至2009年中国教育体制改革的意义。

材料一 从“中美商约”的内容可以看出,除部分特殊说明外,几乎所有的文字都表达了“平等”与“互惠”的内容,体现了近代“国际程序”和“国际公法原则与惯例”。与以往历届中国政府同外国列强所签订的不平等条约相比,这个商约可算文明多了,尤其是条约中规定的国民待遇及最惠国待遇是双方互有的,然而对于国民政府的这一“丰功伟绩”,中国国民的反应却是:舆论界的哗然!民众的声讨与谴责!

上海企业界的喉舌《大公报》高声呼吁:“……我们不理解,我们的政府为什么不为我们国内工业、我们的经济和我国人民的生活谋取某种保障。”《纽约先驱论坛报》的一位记者报道说,上海“街头巷尾的议论,把这项条约赋予的权利比作赋予一辆汽车和一辆黄包车使用马路的同等权利。”……延安各界人士要求将11月4日定为新的“国耻日”,并称该商约为“新的二十一条”!

——摘自李芬1946年《中美友好通商航海条约》新论

材料二 《中苏友好互助同盟条约》是苏联同中华人民共和国签订的一个新型的双边关系条约,不仅是一个军事同盟,更是一个政治同盟。这个同盟不仅为共同防止日本帝国主义的东山再起以及日本或其他用任何形式在侵略行为上与之相勾结的国家对苏联和中华人民共和国的重新侵略,更是为加强中华人民共和国与苏联的友好与合作,符合两国人民的根本利益。中苏双方表示愿以忠诚合作的精神,参加所有确保世界和平与安全为目的的国际活动,并为此目的迅速实现充分贡献自己的力量。特别是条约的第四款,明确规定了中苏双方根据巩固和平与普遍安全的利益,对有关中苏两国共同利益的一切重大问题,均进行彼此协商,在新条约中,旅大及中长铁路问题已不作为苏联为取得某些特殊利益的前提条件,相反苏联方面顺应国际形势的变化,保证不迟于1952年末无偿将中国长春铁路的一切权力及属于该铁路的全部财产转交中华人民共和国。同时,双方同意在对日和约签订后,但不迟于1952年末,苏联军队即自共同使用的旅顺口海军基地撤出,并将该地区的设备移交中华人民共和国政府。与《中苏友好同盟条约》相比,在本次条约的签订中,中方完全彻底地收回了对旅大的主权

——摘自栾景河《中苏友好同盟条约》与《中苏友好同盟互助条约》之比较

(1)根据材料一并结合所学知识,指出《中美友好通商航海条约》签订的历史背景及产生的影响,并指出中国国民反应激烈的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出签订《中苏友好同盟互助条约》所体现出的新中国外交政策及其具体表现,并概括归纳签订《中苏友好同盟互助条约》的影响。

(3)根据《中美友好通商航海条约》和《中苏友好同盟互助条约》产生的不同影响,谈谈你的认识。

材料一 华夏国家是依靠封建制(封邦建国,下同)而形成的国家形态。……但是,随着封建制赖以存在的宗法制日渐败坏的时候,再依靠封建制重建国家的企图,就难以实现了。……随着世代的交替,亲族间维持忠诚的纽带日益松弛,诸侯与周室之间的距离越拉越大,……正是在这一背景下,中国必须再一次重新寻找制度建构的道路,重新踏上制度建构的征程,这就是从华夏国家到官僚制国家的嬗变。

——刘建军编著《古代中国政治制度十六讲》

材料二 从明朝中叶至鸦片战争前夕,是我国传统农业文明发展的最后阶段。这一阶段,经过明朝纳银代役的“一条鞭法”到清初“摊丁入亩”的赋税制度改革,增丁不加赋,全国人口从明初的不超过6000万增至清末的4亿多人,同时期耕地面积却增加较少。为了保障粮食稳产、高产,人们把豆、菜等植物渣滓做成饼肥,通过施肥以补充大量消耗的地力。为解决耕地短缺问题,人们向岭南地区、云南、贵州等地大规模迁徙,使这些地区得到前所未有的开发;新航路开辟后,美洲玉米、甘薯、马铃薯等高产农作物的传入与推广,对粮食增产起了重要作用。在这种情况下,农业生产经营方式更加多样化。

——摘编自《中华文明史》

(1)依据材料一并结合所学知识,归纳春秋战国时期政治制度变革的趋势,并分析推动这种趋势的主要原因。

(2)依据材料二并结合所学知识,概括明清时期我国农业生产发展的主要表现。

(3)依据材料二并结合所学知识,分析明清时期我国传统农业生产受到冲击的世界性因素。