1700年以来,中、美两国GDP数据的变化(见如表)不仅反映了它们在世界经济中的地位,也呈现出各自不同的发展轨迹。1700—2015年中、美与世界GDP数据统计及预测

(单位:10亿1990年国际元)

| 1700年 | 1900年 | 1950年 | 2015年 | |

| 中国 | 83 | 218 | 240 | 11463 |

| 美国 | 0.5 | 312 | 1456 | 11426 |

| 世界 | 371 | 1973 | 5326 | 57947 |

——资料来源:《世界经济千年史》(1700—1950年的数据来自TheWorldEconomy:HistoricalStatistics.OED2003;2015年预测的数据来自DevelopmentisBack,OED2002)

(1)从1700年到2015年的三个多世纪,中国和美国在世界经济中的地位各自经历了怎样的变化?

(2)你认为两国经济地位变化的时代背景是什么?

| 战役名 | 中方统计 | 日方统计 |

| 平型关战役 | 歼灭日军1000余人 | 亡167人,伤94人 |

| 武汉会战 | 毙伤日军20余万人 | 自身伤亡3万余人,因病减员6.7万余人 |

| 徐州会战 | 毙伤日军5万余人 | 伤亡3.2万人 |

| 百团大战 | 毙伤日军2万余人,伪军5000余人,俘日军280余人、伪军1.8万余人。 | 亡302人,伤1719人,皇协军(伪军)伤亡失踪1202人 |

根据这些数据,可以得出的正确结论是

| A.国共合作共同抗击侵略者 |

| B.日军受到沉重打击 |

| C.体现中日双方战略意图 |

| D.抗战进入相持阶段 |

3 . 近代中国的转折与发展,关键是思想的转折与发展。阅读下列材料:

材料一在两年多的时间里,中国调动了十多万军队,先后有一名总督(裕谦)、两名提督(关天培、陈化成)、七名总兵(张朝发、祥福、江继芸、郑国鸿、王锡朋、葛云飞、谢朝恩)、二名都统(海龄、长喜)以及数千名士兵死于战争。但英国远征军的战死人数据英方统计不足百人,这显现了中国与西方之间巨大的落差。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二用忠臣而摒奸臣,这是中国古典政治学中最常青又最常见的定理之一。……忠奸的理论所能得出的直接结论是:中国欲取得战争的胜利,只需罢免琦善及其同党、重用林则徐及其同志即可,不必触动中国的现状。也就是说,只要换几个人就行,无须进行改革。……于是,中国此时的任务,不是改革旧体制,而是加强旧体制。

——茅海建《天朝的崩溃》

材料三20世纪初,民族主义引进中国之时……一直隐然深埋在汉族士人心中的对满族贵族统治合理性的质疑。在甲午对日海战失败之后开始全面爆发,一场擎着种族革命大纛的资产阶级革命,已在知识和思想界之外的政治领域迅速地展开……这种民族主义的革命宣传和策略即是一把双刃剑:在鼓动起民族革命激情的同时,也大大伤及中华民族的整体统一。

——陈永霞《辛亥革命时期的民族主义思潮》

请回答:

(1)材料一中“中国与西方之间的巨大落差”对中国思想界产生了怎样的影响?试举例说明。

(2)据材料二,传统的“忠奸理论”认为中国战败的原因是什么?这种认识导致了什么后果?

(3)材料三中的“民族主义”指的是什么?它对中国近代革命有何影响?

(4)综合以上材料,促成近代中国思想转折与发展的主要因素有哪些?

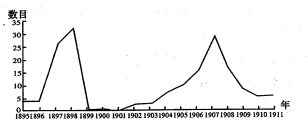

| A.新建的洋务企业(家) | B.对外贸易顺差值(单位:千万两) |

| C.对外赔款的数额(单位:千万两) | D.新建的政治社团(单位:个) |

| A.国库白银储备 | B.领水外轮吨位 | C.铁路里程数 | D.茶叶出口额 |

材料一 (农民)还要按规定向国家缴纳人头税,服繁重的徭役。秦代的田赋负担相当沉重,征收量达到2/3①。

——孙翊刚《中国赋税史》

注:①孙翊刚对“泰半”的理解是2/3。

材料二 (秦代)口赋则远比田租要重,所谓“收泰半之赋”,就是要将一年收入的一大半,作为人头税(口赋)上交国家。

——王新龙《大秦王朝》

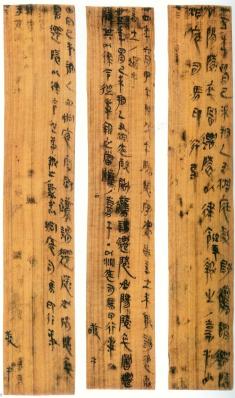

材料三 里耶秦简

“迁陵卅五年豤(垦)田舆五十二顷九十五亩,税田四顷□□……”

——陈伟《里耶秦简牍校释》第1卷

材料四 总舆田(应纳税土地)数5295亩,除以总税田(应缴田租)数451亩,为11.73倍,若总税田数为441亩,则为12倍。这两个数据都可以作为秦始皇三十五年迁陵县的实际田租税率为“十二税一”的佐证。

——刘三解《秦砖大秦帝国兴亡启示录》

(1)就研究秦朝收取“泰半之赋”而言,上述四则材料哪些是第一手史料?哪些是第二手史料?

(2)根据材料一,秦朝农民对国家承担的义务有哪些?对比材料一、二,两位学者对“泰半之赋”中的“赋”的理解有何差异?

(3)综合上述材料,你认为秦收取“泰半之赋”的说法是否成立?请简要说明理由。

在历史研究中,统计数据是探究历史问题的重要史料来源。从不同的视角出发,会得出不同的结论。

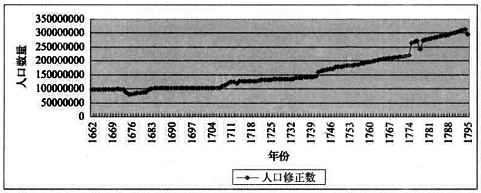

材料一 “康乾盛世”时期中国人口曲线图

(注释:康熙:1661—1722年,在位61年:雍正:1722—1735年,在位13年;乾隆:1736—1796年,在位60年)

——李强等《康乾盛世真的存在吗?——基于经济数据的测算分析》

材料二 乾隆五年(1740),谕令开垦零星田土永免税课,务求“野无旷土”、“民食益裕”,“山头地角、欹斜逼窄砂碛、间石杂砂瘠地”等概不放过。……乾隆三十八年,全国耕地积远胜于以往,估计接近10亿亩。

——孙兵《人口、盛世与民生》

材料三 康雍乾时期,中国财政收入从1661年的6162万两增加至1766年的8280万两,年均增长2.8‰。同期,法国和英国的财政收入1680年分别为1440万两和616万两,1750年分别增加到4260万两和2760万两,年均增长15.61‰和21.66‰。

(注:1750年的英国人口约为0.108亿)

——洪振快《财政收入越高国力就越强吗?》

1.根据材料一,概括康乾盛世时期的人口状况。2.根据材料一、二,乾隆时期耕地面积增加的原因。(三选)

| A.政府鼓励垦荒 | B.垦殖上地免税 | C.人口快速增长 | D.高产作物引进 | E.清朝疆域辽阔 |

4.根据上述材料,你如何看待康乾盛世时期的经济状况?

8 . 近代国际贸易的演变。

近代以来,随着资本主义在全球的扩张,世界市场逐渐形成,国际贸易的内容、形式都发生了巨变。

1.新航路开辟前后,欧洲贸易中心分别位于哪一区域?(双选)( )| A.地中海地区 | B.太平洋西岸地区 | C.印度洋地区 | D.大西洋沿岸地区 |

材料一 1870年、1913年主要资本主义国家在世界贸易中的占比

| 年份 | 国家 | ||||

| 英国 | 美国 | 德国① | 法国 | 俄国 | |

| 1870年 | 22% | 8% | 13% | 10% | — |

| 1913年 | 15% | 11% | 13% | 8% | 4% |

注①为1872年数据

——(德)库钦斯基著,陈东旭译:《资本主义世界经济史研究》

2.材料一中,主要资本主义国家在1870-1913年的国际贸易中处于什么地位?形成这种状况的历史原因有哪些?材料二 (一战后)英美两国在高筑关税壁垒,保护本国市场的同时,都极力向全球其他地区扩张,这就使战后本来就陷入萧条的市场问题更趋尖锐,大大加剧了英美的经济矛盾。

——徐煜:《20世纪20年代英美关于国际贸易与投资市场的竞争》

3.根据材料二、导致一战后国际贸易增速放缓的原因是什么?还有哪些因素影响1945年之前世界贸易的缓慢发展?4.结合以上材料及所学,谈谈怎样才能促进国际贸易增长?

材料一 清朝皇帝康熙、雍正、乾隆在位期间,出现了100多年的鼎盛局面,政局稳定,经济繁荣,疆域开拓并巩固,被称为“康乾盛世”。

——普通高中教科书《中外历史纲要上》

材料二 明清时期人口和土地数量的变化

——整理自曹树基《中国人口史》第五卷

——数据来自樊树志《国史概要》和葛金芳《中国近世农村经济制度史论》

材料三 明朝形势图(1433)和清朝疆域图(1820)

——普通高中教科书《中外历史纲要上》

(1)上述材料从哪几个角度叙述了盛世的表现?(2)根据上图,概括明清时期人口和耕地变化情况。

(3)对照明朝形势图,清朝疆域发生了哪些变化?

(4)18世纪中期,清朝设立的总领新疆军政事务机构是( )

| A.伊犁将军 | B.奴儿干都司 | C.台湾府 | D.乌里雅苏台将军 |

(6)根据材料及所学知识,你如何看待康乾盛世?

上海历史从一个面相反映了中国的历史演进,也映照了世界历史的进程。材料一纺织不止村落,虽城中亦然……里媪(年老的妇女)晨抱纱入市,易木棉以归,明旦复抱纱以出,无顷刻间歇。

——《华亭县志风俗》(1791年)

材料二 上海大事年表(部分)

| 年份 | 事件 |

| 1843年 | 机器印书馆墨海书馆建立。 |

| 1844年 | 西医医院建立。 |

| 1847年 | 西方银行“丽如银行”设立。 |

| 1868年 | 震旦博物馆创立,为中国最早一座博物馆;出现自行车。 |

| 1870年 | 大北电报公司将海底电缆从香港通到了上海,市内开始有线电报通讯。 |

| 1872年 | 近代历史最长的中文报纸《申报》创刊。 |

| 1876年 | 淞沪铁路建成,上海开始行驶火车。公共租界已使用垃圾车、大自鸣钟。 |

——摘编自熊月之:《西风东渐与近代社会》

1883年8月《申报》载,上海“合城内外,洋场南北,岁有百金、家三四口者,无不雇用佣妇,大抵皆自乡间来”。

——戴鞍钢:《近代上海与江南传统经济、文化的变迁》

材料三 上海《星期评论》周刊发表《红色的新年》的新年宣言:“一九一九年末日的晚间,有一位拿锤儿的,一位拿锄儿的,……黑暗里突然的透出一线儿红。这是什么?原来是北极下来的新潮,从近东到远东。那潮头上拥着无数的锤儿锄儿,直要锤匀了锄光了世间的不平不公……这红色的年儿新换,世界新开!”

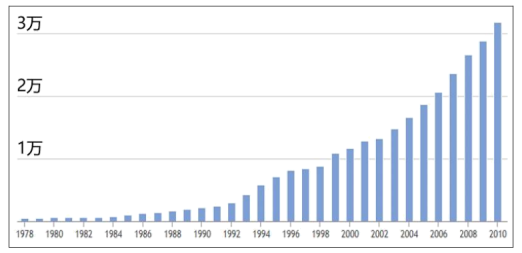

材料四 上海市城镇居民人均可支配收入(元)

——数据来源:国家统计局

(1)材料一反映出的上海地区社会特征:(双选)( )

| A.纺织业商品生产与交换深入城乡 | B.雇佣劳动的经营方式普遍存在 |

| C.棉纺织业产品出口畅销海外市场 | D.男耕女织的生产方式占据主导 |

(3)根据所学,材料三文中的“新潮”是指

(4)综合材料及所学,你如何看待“上海的社会之相”?