工业革命是人类历史上的一次重大变革,这场革命起源于18世纪的英国,后逐渐扩展至全球大部分地区,深刻改变了世界面貌。

材料一:自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁路的通行,电报的使用,整个整个大陆的开垦,河川的通航,仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口——过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢?

——(德)马克思、恩格斯《共产党宣言》

(1)工业革命中人类征服“自然力”,实现生产技术史上飞跃的是( )(单选题)| A.瓦特改良蒸汽机 | B.哈格里夫斯发明纺纱机 |

| C.阿克莱特创办现代工厂 | D.化学工业的兴起 |

材料二:

| 工人进厂、出厂和饮食都是在钟声所指示的一定的时间进行的。在工厂的内部,每人都有指定的位置和严格限定的老是一样的任务;各人在工头的监视下必须正确地、不停地劳动,工头通过罚款或解雇、有时甚至通过一种更加残酷的强制来使之服从。 ——(法)保尔·芒图《十八世纪产业革命》 |

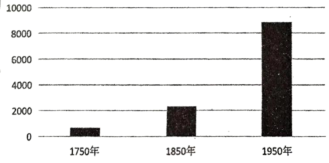

材料三:1750—1950年伦敦城市人口数量变化图(单位:千)

——数据来自《西欧乡村劳动力转移与城市化研究(16—20世纪)》

(3)依据材料三,伦敦城市人口数量有何变化?材料四:1880年时,我们所面对的不完全是一个单一世界,而是一个由两部分所合成的全球体系:一部分是已开发的、具有主宰性的、富有的;另一部分是落后的、依赖的、贫穷的。

——摘自霍布斯鲍姆《帝国的年代:1875-1914》

(4)材料四中的“全球体系”指的是什么?该体系对世界产生怎样的影响?(5)综合上述材料及所学,谈谈你对工业革命“改变世界面貌”的认识。

中国历朝人口变化图

| A.生产力发展变化不明显 | B.疆域范围没有太大变化 | C.政治制度妨碍人口增长 |

(2)春秋战国至秦汉,中国人口有了明显的快速增长,其背后的最重要因素是(单项选择题)( )

| A.铁器的出现和牛耕等先进技术的突破 | B.统一多民族中央集权政治制度的形成 |

| C.葡萄、石榴和核桃等物种自西域传入 | |

(3)隋唐是古代少有的盛世,两宋时期疆域小于隋唐人口数量却远高于隋唐,其中原因大约有哪些?(简答题)

(4)古代中国人口的腾飞出现于元明清时期,简述这一时期人口变化的原因(简答题)

(5)如果以全球航路的开辟、工业革命和第二次世界大战三大历史事件作为节点去观察全球人口数量的增长,哪个节点助力最大?简述理由。

3 . 历史研究中,历史学家往往会对历史数据进行收集、归纳和分析,为相关的史学研究提供新的资源、视角和方法,帮助历史学家更合理地理解和解释历史。

表一:欧美大国钢铁产量(1890-1913年)

(单位:百万吨;1890年为生铁产量,以后年份为钢产量)

| 国别 | 1890年 | 1900年 | 1910年 | 1913年 |

| 美国 | 9.3 | 10.3 | 26.5 | 31.8 |

| 英国 | 8.0 | 5.0 | 6.5 | 7.7 |

| 德国 | 4.1 | 6.3 | 13.6 | 17.6 |

| 法国 | 1.9 | 1.5 | 3.4 | 4.6 |

| 奥匈帝国 | 0.97 | 1.1 | 2.1 | 2.6 |

| 俄国 | 0.95 | 2.2 | 3.5 | 4.8 |

| 意大利 | 0.01 | 0.11 | 0.73 | 0.93 |

A.英国美国 B.俄国德国 C.美国德国 D.美国俄国

(2)表一数据反映欧美钢铁产量出现增长的原因是(双选)( )

A.钢铁产业部门的新技术改造 B.社会阶级结构的重大变化

C.生产组织和管理方式的变革 D.社会生活方式的巨大改变

表二:1914年欧洲部分列强占有的殖民地统计表

| 国别 | 占有殖民地数/个 | 殖民地人口/人 |

| 英国 | 55 | 3.9亿 |

| 法国 | 29 | 6235万 |

| 德国 | 10 | 1307万 |

| 比利时 | 1 | 1500万 |

| 葡萄牙 | 8 | 968万 |

| 荷兰 | 8 | 3741万 |

| 意大利 | 4 | 139万 |

A.拉丁美洲 B.非洲 C.亚洲 D.美洲

(2)对表二反映的历史现象解读正确的是(双选,4分)

A.标志资本主义世界殖民体系建立 B.揭开亚非拉民族独立运动序幕

C.形成英国为中心的世界贸易格局 D.资本主义发展到帝国主义阶段

表三:欧美大国总人口(1890-1920)(单位:百万人)

| 国别 | 1890年 | 1900年 | 1910年 | 1913年 | 1920年 |

| 俄国 | 116.8 | 135.6 | 159.3 | 175.1 | 126.6 |

| 美国 | 62.6 | 75.9 | 91.9 | 97.3 | 105.1 |

| 德国 | 49.2 | 56.0 | 64.5 | 66.9 | 42.8 |

| 奥匈帝国 | 42.6 | 46.7 | 50.8 | 52.1 | -- |

| 法国 | 38.3 | 38.9 | 39.5 | 39.7 | 39.0 |

| 英国 | 37.4 | 41.1 | 44.9 | 45.6 | 44.4 |

| 意大利 | 30.0 | 32.2 | 34.4 | 35.1 | 34.7 |

A.社会保障体系建立 B.工业革命影响 C.医疗体系建立 D.城市化推动

(2)表三中1913-1920年欧美大国人口变动的主要原因是(单选)( )

A.疫病流行 B.人口迁移 C.环境污染 D.世界大战

4.结合上述内容,概述19世纪晚期至20世纪初期的世界发展趋势。

改变人类世界的力量是什么?真正改变人类世界最强大的力量就是信息革命。信息的传递能力决定了人类接受信息的能力,更多的信息接受是人类对世界认知更多的积累,也是人类进化发展的根本力量。

今天人类已经经历了6次信息革命,经过这6次信息革命,人类终于演进走向一个智能的时代。第一次信息革命,语言的产生,让信息可以分享。猿这种动物对于世界的认知,终于不再是自己20年、30年的积累,而是分享甚至接受传承,信息分享通过百万年的积累,人类终于出现。第二次信息革命,文字的出现,让信息可以被记录,我们终于有了思想文化的传承,人类的古代文明才得以出现。第三次信息革命,信息可以远距离进行传输,纸和印刷术不仅代表了古代文明的高峰,而且深远地影响了政治、经济、文化。第四次信息革命,信息可以远距离实时传输,它和工业革命一样,再造了一个全新的世界,电报和电话的能力尤其对于军事和经济有着重大影响。第五次信息革命,电视让信息可以远距离、实时多媒体传输,改变了世界传媒业,也改变了世界政治。第六次信息革命,互联网让信息远距离、实时多媒体双向交互进行传输,互联网已经改变了整个世界。今天,我们已经站在第七次信息革命的临界点。第七次信息革命,智能互联是建立在移动互联网上的移动互联、智能感应、大数据、智能学习共同形成的新能力。

——摘编自项立刚《5G机会》

(1)将下列古代文字与其所在的文明区域相匹配。

①楔形文字②象形文字③甲骨文④玛雅独特文字⑤腓尼基字母文字

(2)结合所学知识,印刷书产生的意义是什么?

(3)根据材料,请你概括七次信息革命的趋势。

(4)根据材料和所学,你如何看待人类历史上的七次信息革命?

上海历史从一个面相反映了中国的历史演进,也映照了世界历史的进程。材料一纺织不止村落,虽城中亦然……里媪(年老的妇女)晨抱纱入市,易木棉以归,明旦复抱纱以出,无顷刻间歇。

——《华亭县志风俗》(1791年)

材料二 上海大事年表(部分)

| 年份 | 事件 |

| 1843年 | 机器印书馆墨海书馆建立。 |

| 1844年 | 西医医院建立。 |

| 1847年 | 西方银行“丽如银行”设立。 |

| 1868年 | 震旦博物馆创立,为中国最早一座博物馆;出现自行车。 |

| 1870年 | 大北电报公司将海底电缆从香港通到了上海,市内开始有线电报通讯。 |

| 1872年 | 近代历史最长的中文报纸《申报》创刊。 |

| 1876年 | 淞沪铁路建成,上海开始行驶火车。公共租界已使用垃圾车、大自鸣钟。 |

——摘编自熊月之:《西风东渐与近代社会》

1883年8月《申报》载,上海“合城内外,洋场南北,岁有百金、家三四口者,无不雇用佣妇,大抵皆自乡间来”。

——戴鞍钢:《近代上海与江南传统经济、文化的变迁》

材料三 上海《星期评论》周刊发表《红色的新年》的新年宣言:“一九一九年末日的晚间,有一位拿锤儿的,一位拿锄儿的,……黑暗里突然的透出一线儿红。这是什么?原来是北极下来的新潮,从近东到远东。那潮头上拥着无数的锤儿锄儿,直要锤匀了锄光了世间的不平不公……这红色的年儿新换,世界新开!”

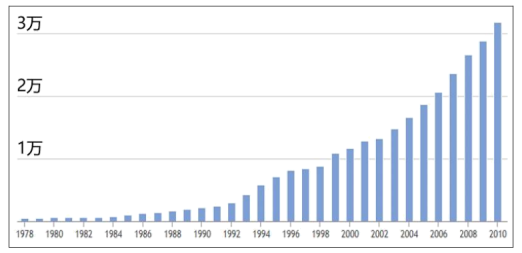

材料四 上海市城镇居民人均可支配收入(元)

——数据来源:国家统计局

(1)材料一反映出的上海地区社会特征:(双选)( )

| A.纺织业商品生产与交换深入城乡 | B.雇佣劳动的经营方式普遍存在 |

| C.棉纺织业产品出口畅销海外市场 | D.男耕女织的生产方式占据主导 |

(3)根据所学,材料三文中的“新潮”是指

(4)综合材料及所学,你如何看待“上海的社会之相”?

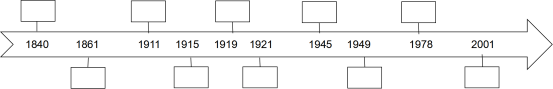

(1)在这条中华民族的伟大复兴之路中有一些有重大影响的节点性事件。请将下列节点性事件填写在对应的时间轴上。

A.洋务运动B.辛亥革命C.鸦片战争D.五四运动E.新文化运动F.抗日战争胜利G.中国共产党诞生H.中华人民共和国成立I.中国加入WTOJ.中共十一届三中全会

(2)请将上述节点性事件与其历史影响一一对应。

①倡导“民主”与“科学”

②中国新民主主义革命的开端

③结束了君主专制制度,建立了资产阶级民主共和制度

④中国开始沦为半殖民地半封建社会

⑤引进先进的技术,是中国早期现代化的尝试

⑥近代以来中国抗击外敌入侵所取得的第一次完全胜利

⑦实现民族独立,中国历史进入新纪元

⑧中国更深层次地参与经济全球化进程

⑨开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期⑩开天辟地的大事变,中国革命的面貌焕然一新

(3)武汉、南京、上海、北京、广州等城市承载了中华民族复兴的时空记忆,请结合地图完成下列表格。

| 历史事件 | 位置 (字母) |

| (1)《南京条约》签订 | |

| (2)五四运动爆发地 | |

| (3)辛亥革命爆发地 | |

| (4)中国共产党最初诞生地 |

材料1 ……与辛亥革命、中华人民共和国成立和社会主义制度建立一起,被称为20世纪中国的三大历史性巨变。

——《中国历史》人民教育出版社

(4)材料1中……处应填的是________。其中,________,是中国历史上最深刻的社会变革,为当代中国的一切发展和进步奠定了制度基础。

(5)1956年三大改造完成,标志着中国进入社会主义阶段,此后中国开始了社会主义建设道路的探索,请列举我国在社会主义探索时期遇到的“左”倾错误三例。

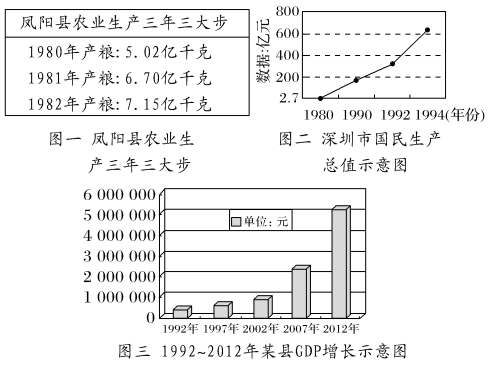

材料2

(6)材料2中图一、图二的数据变化,分别体现了1978年以来中国的什么政策的尝试?

图一:________图二:________

(7)图三中1992年以来经济迅速增长的直接推动因素是

A.建立社会主义市场经济体制 B.一国两制

C.科学发展观 D.改革开放

| A.居民使用的各种票证 B.开放前后GDP增长的数据 C.安徽小岗村农业粮食收成的对比示意图 D.浦东开发开放前后的照片 E.人们60年代和80年代的衣食住行 F.改革开放前后的影视作品代表 …… |

选择资料

选择资料

基层治理与社会保障是东西方国家共同关注的话题。某校课题组以此展开探究。

(1)围绕东西方的基层治理与社会保障,课题组梳理了以下内容:| ①邻保制度 ②《济贫法》 ③保甲制 ④《社会保障法》 | A美国 B唐朝 C英国 D清朝 |

问题:将上列左侧文本框中的制度或法案与右侧文本框中的朝代或国家一一对应。(填写字母)

① ;② ;③ ;④ 。

课题组就下述亚里士多德对基层治理的描写,开始进一步探究。

| 凡父母双方均为公民者有公民权,公民在 十八岁时在他们村社的名簿中国登记。当他们登记之时,村社成员对他们宣誓投票,作出决定…… |

⑤结合材料及所学,课题组就古代中国与古代希腊基层治理模式相似点,可能达成的共识是:

A.议会表决 B.自我管理 C.放任自流 D.君主独断

(2)古代社会生产力低下,为应对灾害,国库中常备储粮。聚焦“库粮”,课题组注意到如下两则材料:

| 至今上即位数岁,汉兴七十馀年之间,国家无事……太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。 ——司马迁《史记•平准书》 | 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。 稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。 ——杜甫《忆昔》 |

问题:帮助课题组提炼两则材料所反映的相同社会特征。

(3)课题组在深入聚焦社会赈济后,发现了两段带有冲突、耐人寻味的文献记载:

| (开皇十四年)关中大旱,民饥,上(隋文帝)遣左右视民食,得豆屑杂糠以献。上流涕以示群臣,深自咎责,为之不御酒肉,殆将一期。 ——司马光《资治通鉴》 | 隋开皇十四年天旱,人苦饥乏。是时,仓库盈益,竟不赈给,乃令百姓逐粮。隋文帝不怜百姓而惜仓库……古人云:百姓不足,君孰与足? ——吴兢《贞观政要》 |

问题:就开皇十四年旱灾中隋文帝所为,《资治通鉴》与《贞观政要》记载有何明显不同?学者普遍认为《贞观政要》所述不实。说说这些学者普遍认为不实的理由。

(4)除了关注古代东西方基层治理与社会保障外,课题组又注意到第二次世界大战后,许多欧洲国家建成了“福利国家”,并找到下列一组数据:

| 西欧国家的社会福利费用从60年代以后也持续增长,在国内生产总值中所占比重从60年代的20%上升到70年代的30%左右,以后又逐年上升。英国1991年政府社会保障开支为720亿英镑,1992年增至760亿英镑,1994年达800亿英镑,为整个财政预算的40%左右。1994年英国财政赤字为500亿英镑,很显然,其社会保障政策是以严重的财政赤字为代价的。 ——史柏年《西方社会保障制度的困境与出路》 |

问题:综合上述材料,联系所学,谈谈你对古往今来东西方基层治理与社会保障发展历程的认识。

有学者对《二十四史》列传中有籍贯可考的5700多位历史人物按籍贯和主要朝代进行了占比(%)情况统计。阅读表格,回答问题。

| 籍贯 | 西汉 | 东汉 | 唐 | 北宋 | 南宋 | 明 | |

| 甲 | 陕西 | 20.58 | 15.97 | 20.4 | 4.31 | 0.99 | 4.51 |

| 山西 | 4.92 | 3.50 | 14.2 | 9.65 | 2.81 | 3.16 | |

| 河南 | 18.75 | 37.2 | 17.1 | 22.18 | 6.12 | 6.94 | |

| 乙 | 安徽 | 1.44 | 5.25 | 1.7 | 3.62 | 6.29 | 11.24 |

| 江苏 | 11.06 | 2.84 | 6.4 | 6.63 | 8.10 | 13.61 | |

| 浙江 | 0.96 | 2.99 | 2.77 | 5.74 | 22.50 | 14.51 | |

| 江西 | 0.49 | 0.42 | 0.5 | 5.54 | 13.4 | 11.51 |

——据傅斯年《史学方法导论》整理

(1)河南、浙江两省两宋时期占比变化明显,原因解释中最合理的是(单选)( )| A.崇文抑武,提倡文治 | B.民族交往,文化交流 |

| C.版图变更,疆域变化 | D.中央集权,积贫积弱 |

| A.国家统一、疆域扩大 | B.理学兴盛,书院发展 | C.社会安定,环境优越 | D.经济发展,制瓷中心 |

| A.商业繁荣,民富国强 | B.交通发达,人杰地灵 | C.政治中心,人文荟萃 | D.民族交往,中外交流 |

| A.社会稳定,文教昌明 | B.民族交往,交通便捷 | C.人口导入,环境优越 | D.皇亲勋贵,龙兴之地 |

学者发现某个朝代将外国及边疆各族人物纳入列传达50人之多,几乎占总数的4%。其中高丽9人、契丹7人、范阳奚族5人、突厥4人、吐蕃1人。

(5)你认为该朝代最有可能是(单选)( )| A.西汉 | B.唐朝 | C.北宋 | D.明朝 |

(7)表格中甲类省区主要在北方,乙类省区主要在南方。从表格看两类地区列传人物占比在历史上呈现什么变化趋势?结合所学,简要说明导致这种变化的原因。

10 . 某校学生历史研习社对明清晋商与徽商的活动很感兴趣,查找各种材料展开研究。

研究一:阅读文献,提取信息。以下文献摘自明朝士绅谢肇淛撰写的随笔札记《五杂俎》。

富室之称雄者,江南则推新安,江北则推山右(太行山西侧)。新安大贾,鱼盐为业,藏钱有至百万者,其他二、三十万则中贾耳。山右或盐或丝,或转贩,或窖粟,其富甚于新安。

1.在谢肇淛眼中,当时最富裕的商帮是2.依据上述材料,分析作者主要关注了商帮哪些方面的信息?(双选)

| A.政治影响 | B.产业经营 | C.产生地域 | D.生活情趣 |

研究二:搜集民谣民谚,比较历史。

徽商:钻天洞庭,遍地徽。

无徽不成商,无徽不成镇。

三年吃苦,拼搏出头。发达是爷,落泊歙狗。

十家之村,不废诵读。

晋商:船帮乘风破浪,东渡扶桑(日本),商帮驼铃声声,传播四方。

先有大盛魁,后有归化城(今呼和浩特);先有复盛公,后有包头城。

买卖不成仁义在。

3.阅读上述民俗民谣,概括徽、晋两地对商业活动关注视角的异同。研究三:解读档案,诠释历史。

乾隆27年(1762年)2月14日上谕表彰:“所有两淮商众,承办差务,皆能踊跃急公,宜沛特恩,以示奖励。”清政府档案统计徽州歙县人鲍志道任两淮总盐商二十多年间,先后“捐纳”2000万两白银与12万石粮食(约合1440万斤)。乾隆感慨“富哉商乎,朕不及也”。

咸丰二年(1852年)二月至三年正月止,《为遵旨报上捐输情形奏折》记载:绅商士民捐输银数,则山西、陕西、四川三省为最多。山西共计捐银一百五十九万九千三百余两。

4.从上述档案看,对徽、晋商人,朝廷关注的重点是什么?请说明原因。5.综合上述材料,谈谈你对徽、晋商帮作用和处境的认识。