材料一 汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都鄙廪庾皆满,而府库余货财。京师之钱累巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。若至力农畜,工虞商贾,为权利以成富,大者倾郡,中者倾县,下者倾乡里者,不可胜数。

——摘自司马迁《史记》

材料二 文化和文学的重心下移,跟教育的普及有关……农村下层民众的孩子,学习基础普及的文化知识,主要靠的是分布于乡里村落的乡先生。有些科举落第者回归乡里,参与着不少村学、家塾,这些民间私学分布的时间、空间及其教学层次和灵活度,显然不是官办的州县学校以及书院所能比拟的。现在说到启蒙教育的课本,都会说“三、百、千”,也就是《三字经》《百家姓》《千字文》,《千字文》是最早的,南朝时候就有了。《百家姓》是北宋前期在江浙一带的吴越旧地出现的。《三字经》则出现更晚,一般认为是南宋后期王应麟编的,明代以后又有改动。这样的民间教育,启蒙式教学,渗透到平民阶层,奠定了中国文化近千年来广大而深厚的基础。

——摘编自邓小南《忧患与繁荣:宋代历史再认识》

材料三 五千年中华文化,源远流长,孕育了极其丰富的社会保障思想和内涵,“大道之行也,天下为公”、“国以民为本,社稷亦为民而立”、“家中有粮,心里不慌”、“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。”随着历史的不断演进,这些思想也进一步发展演进,为我国古代的社会保障事业建设提供了充分的理论指导……党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视民生建设。党的十九届四中全会提出“坚持和完善统筹城乡的民生保障制度,满足人民日益增长的美好生活需要。必须健全幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等国家基本公共服务制度体系……”当代社会保障制度的建设,就是为了给需要保障的人民带去及时的帮助和温暖,提高其生活质量和增强其幸福感。

——摘编自《我国古代社会保障思想及其现实启发》

(1)根据材料一,结合所学分析汉初兴七十余年的原因。并举例说明西汉统治者如何应对富者“大者倾郡,中者倾县,下者倾乡里者”的现象。

(2)根据材料二,指出宋代基层教育的普及方式。结合所学,简要分析宋代文化下移的背景。

(3)根据材料三,概括指出中国古代社会保障事业的指导理论。结合所学,简述党和国家不断完善社会保障制度的意义。

材料一 唐代官场首重门第。五代门第观念消退,王朝决策权掌握在一批靠个人能力上台的文吏型官僚手中,他们的“家世背景逐渐淡化而个人因素相对受到重视”。宋代文官普遍以个体形式入仕,官员个人的出身问题遂日渐凸显。南宋孝宗时,蔡幼学在殿试策论中写道:“文武之别,有出身、无出身之辨,在古盛时,未闻此法。”南宋中后期官员李曾伯在《谢潼漕请举》中亦云“盖官版虽登,尚以出身、无出身之异”。这反映出在当时官僚群体内部,“有无出身”是一条重要分界线。

──周佳《宋代科举政策背景下的“出身”含义变化》

材料二 它(科举制)已经不能适应时代的需要,其流弊日深。特别是道光、咸丰以后,一方面列强的入侵,通过科举选拔的人才,不足以应付“数千年未有之变局”。一方面西方文化的输入、师夷长技思想的影响,促使一批忧国之士认识到八股取士导致士子只知诗文而不通中外,“心术坏而义理锢”,一批新人开始对科举制度展开了越来越猛烈的抨击。有人开始提出改革科举制度的建议,也有人开始对沿袭了千余年的考试制度进行大胆的变通和探索。

——李世愉、胡平《中国科举制度通史·清代卷》

材料三 德才兼备、以德为首是孙中山选拔人才的标准。他说“当议员或官吏的人,必定是要有才、有德、或者有甚么能干,才能胜任愉快的。”又说:“有才有德的人才能当我们的公仆。”

——房列曙《论孙中山的文官考试思想》

(1)根据材料一简述唐宋选官制度的变化,并结合所学分析该变化出现的制度原因。

(2)根据材料二概括道咸以后科举制度受到抨击的原因,并结合所学简述清朝末年清政府对科举制“大胆的变通和探索”。

(3)根据材料三并结合所学,概括孙中山的文官考试思想,并指出其思想的影响。

材料一 欧洲中世纪早期不存在专门的法律学校,但是却存在为数不多的“语法学校”和教会学校,法律训练是必要的教学内容。11世纪之后,罗马法在欧洲复兴,除了多种多样的经济和文化原因促使人们到古代法律学中寻找规定和制度的缘故之外,政治因素则是直接动因。为了实现自己的帝国愿望,世俗的君主和皇帝们亟需一套主义对抗教会法的世俗法,因而具有无与伦比的完备性、世俗性与罗马帝国背景的罗马法便备受他们的青睐。

——摘编自李中原《罗马法在中世纪的成长》

材料二 逮光绪二十六年,联军入京,两宫西狩。忧时之士,成谓非取法欧、美,不足以图强。于是条陈时事者,颇稍稍议及刑律。二十八年,直隶总督袁世凯、两江总督刘坤一、湖广总督张之洞,会保刑部左侍郎沈家本、出使美国大臣伍廷芳修订法律,兼取中西。旨如所请,并谕将一切现行律例,按照通商交涉情形,参酌各国法律,妥为拟议,务期中外通行,有禅治理。自此而议律者,乃群措意于领事裁判权。

——赵尔巽等《清史稿·志一百十七》

材料三 市场经济是法治经济。为什么这么说呢?市场经济和计划经济相比,经济主体是多元的,是独立自主的,而且按照等价原则平等交换。……它必须是自由交换的,所以这就需要法律去调整它,来保障交换的秩序,维护权利的获得。

—迟福林《口述改革史》

(1)罗马法对后世影响深远,请用一句话概括它在近代西方法制史中的地位。11世纪之后罗马法在欧洲的复兴引人注目,根据材料一和所学知识说明这一现象出现的原因。

(2)结合材料二与所学,写出“联军入京”是哪一重大历史事件,并分析清末修律的原因。

(3)阅读材料三与所学,指出中共十五大在法治建设方面提出的目标及其重要意义。

材料一:孟子的政治主张不是从历史上抄袭过来的,而是性善理论与现实相结合的产物。主要有下列各项;第一,给民以“恒产”;第二,赋税徭役有定制;第三,轻刑罚;第四,救济穷人;第五,保护工商,孟子的先王之道就其内容而论,与时代的要求相合拍,具有现实批判主义精神。

——摘编自刘泽华《中国政治思想史》

材料二:初,定令又租赋庸调法,自开元承平久,不为版籍,法度玩敞。至德后,科敛凡数百名,百姓竭膏血,鬻亲爱,旬输月送,无有休息,炎疾其敬,乃请为两税法以一其制……帝善之,使谕中外,议者沮诘,以为租庸令行数百年,不可轻改,帝不听,天下果利之。

——[北宋]欧阳修《新唐书·杨炎传》

材料三:宋代商品经济的繁荣、较为宽松的社会环境和传统价值观念的转变促使以城市工商业者为主体的市民阶层日趋活跃。在这样的社会背景下,市民意识开始觉醒,具体表现为市民享乐意识、自主意识与商业意识的觉醒,随着市民意识的觉醒,人们的生活方式与价值观念也发生了一定程度的变化,给传统社会注入了新的活力。当人们基本的物质生活得到满足后,就要追求更高层次的消费,也就是精神娱乐消费。宋朝也是中国古代科技发展的高峰期,对中华文化的发展是一个明显推动。

——摘编自张帆《中国古代简史》等

(1)根据材料一并结合所学,指出孟子的思想主张,分析孟子政治主张提出的时代背景。

(2)根据材料二,指出杨炎建议实行两税法的原因,结合所学分析其影响。

(3)根据材料三并结合所学,列举宋代直接推动中华文化发展的科技成就,简析促使这一时期“市民意识觉醒”的社会背景。

材料一 明代后期、尤其是明代末年气候异常的背景下,华北地区以及中国北方各地普遍干旱少雨,生态系统趋于脆弱。明代后期的华北人口已相当密集,觅食人口的数量和流动性大大增加……万历年间的华北鼠疫大流行使区域经济和社会发展陷于停滞,崇祯鼠疫则在风起云涌的起义浪潮中加速了它的传播和扩散。明王朝是在灾荒、民变、鼠疫和清兵的联合作用下灭亡的。

——摘编自曹树基《鼠疫流行与华北社会的变迁(1580-1644)年》等

材料二 1910年10月,东三省肺鼠疫大流行。12月19日,我被派往哈尔滨调查瘟疫、组织防控。12月24日,我抵达哈尔滨,深入疫区调查研究,解剖疫死者尸体,建立实验室,发现鼠疫病原菌。采取了控制交通、隔离疫区、建立医院收容病人、火化鼠疫死者尸体等多种科学防治措施,使这场瘟疫很快就被控制。1911年4月,在奉天召开“万国鼠疫研究会议”,我当选为主席,这是我国首次国际科学会议。

——整理自伍连德《鼠疫斗士——伍连德自述》

(1)根据材料一,指出明末鼠疫流行的原因及影响。

(2)指出材料二体现的史料类型与防疫观念。并结合所学,分析此次疫情控制产生的积极作用。

材料一 自从相互依存、相互联系的世界整体形成后,一个国家借助关税、货币贬值或者外汇管制来改善自己商品的地位时,这种战术会遭到报复。30年代的国际经济关系中存在严重的保护主义,各国高筑关税壁垒,引起了经济战,加深了危机。美国凭借在战争中树立起来的经济、政治和军事优势地位,千方百计地按照其意志规划战后的“世界经济蓝图”,积极筹建一个受美国控制的国际经济秩序。

——据杨泽伟《试论30年代经济危机对世界整体发展进程的影响》整理

材料二 鉴于过去国际联盟软弱无力的状态,二战后建立了强有力的国际组织,《联合国宪章》赋予了联合国在调配使用各国武装力量方面拥有了比国际联盟大得多的权力,在表决程序上,分别采用三分之二票和简单多数票通过,并建立了安全理事会这样一个核心机构,被全权赋予维护世界和平的职责。二战后的国际秩序呈现出大国的核心作用与弱小民族的权益保障并存的特点,五大国被赋予了“世界警察”的职责,同时,也促进了世界的非殖民化进程。战后十余年间,世界范围内的民族解放运动的兴起与此导向不无关系。

——王建朗《浅议二战后国际秩序设计的几个特点》

(1)根据材料一和所学知识,概括二战后期重建世界经济体系的背景。结合所学知识,指出二战后期美国为实现其“世界经济蓝图”召开的会议并简述其内容。

(2)根据材料二和所学知识,从参加国家和决策原则两方面分析“国际联盟软弱无力”的原因。结合材料概括联合国诞生的历史意义。

材料一 所有封建地主、豪绅、军阀、官僚以及其他大私有主的土地,无论自己经营或出租,一概无任何代价地实行没收。被没收来的土地,经过苏维埃由贫农与中农实行分配……雇农、苦力、劳动贫民,均不分男女,同样有分配土地的权利。

——《中华苏维埃共和国土地法》

材料二 1942年,陕甘宁边区政府委员会召开会议,讨论中共中央西北局提出的《陕甘宁边区土地租佃条例草案》。在讨论的过程中,发生了重大分歧,党外民主人士李鼎铭首先发言,有一些中间人士政府委员赞同他的意见,但与会多数政府委员不同意其意见,纷纷发言,坚持尽力维护佃租农民和借债人的权益。经过民主协商,文件吸收了李鼎铭等人的意见,并顺利颁布实施。

——摘编自李维汉《回忆与研究》等

材料三 新中国建立以后,为解决“解放农村生产力,为新中国的工业化开辟道路”的问题,新生的人民政权在全国范围内开展轰轰烈烈的土地改革运动,这场运动从根本上解决了导致近代中国农村衰落的封建土地制度问题,此后则通过农业合作化促进农村生产力的发展。……改革开放后,在取消农业税、城市反哺农村、工业反哺农业等一系列政策方针的加持下,农村发展获得了前所未有的机遇。

——钱宁《从摆脱贫困到乡村振兴》

(1)用一句话概括材料一中的土地政策。并结合所学,分析《中华苏维埃共和国土地法》颁布的背景。

(2)根据材料二,结合所学,概括中国共产党在抗日根据地政权建设上的制度探索并分析其意义。

(3)根据材料三,结合所学,指出新中国建立后指导土地改革的法律,并分析该法律实施的意义。列举改革开放后国家为农村发展采取的政策。

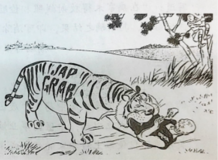

②作者讽刺了南京国民政府的“攘外必先安内”政策

③该作品表明了作者对德日意结成轴心国的担忧

④作者通过该作品表达了对大国绥靖政策的不满

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

材料一

秦 | 徙天下豪富于咸阳十二万户 |

汉 | 迁徙天下奸滑吏民于边 |

魏晋南北朝 | 自永嘉截至刘宋之季,南渡人口约有九十万 |

唐 | 三川北虏乱如麻,四海南奔似永嘉(李白诗句) |

明 | 一遇水旱,饥荒老弱者,转死沟壑,贫穷者流徙他乡 |

——整理自《史记》《汉书》和《魏晋南北朝史》等

材料二 由于正德以后棉花的广泛种植,刺激了对蓝靛的需求,蓝靛的国内市场骤形扩大。而此时赣南山区社会形势的相对安宁,就吸引了大批流民前来植靛牟利。……到明后期,赣南已成为靛业的一个著名产区。“(赣州)城南人种蓝作淀(靛)……州人颇食其利”,产品远销西北省境。

——摘编自曹树基《明清时期的流民和赣南山区的开发》

(1)根据材料一,从成因角度对表格中的历代人口流动进行分类。指出材料一中“北虏”引起的叛乱,并说明魏晋南北朝时期“北人南迁”带来的影响。(2)根据材料二,概括赣州蓝靛种植繁盛的背景。结合所学,指出明朝后期手工业领域出现的新现象,并说明压制和阻碍中国社会进步和转型的主要因素。

10 . 中国既是东亚文化圈的核心国家,同时也是东西方文化交流的中心之一。阅读材料,回答问题。

材料一 留于唐国学者,皆学以成业,应唤。且其大唐者,法式备定之珍国也,常须达。

——《日本书纪》推古天皇二十三年(623年)

其臣连等伴造国造(均为世袭贵族名称),各置已民,恣情驱使。又割国县山海、林野、池田,以为已财,争战不已。或者兼并数万顷田,或者全无容针之地。及进调赋时,其臣连伴造等,先自收敛,然后分进。修治宫殿,筑造陵园,各率已民,随事而作。……强盗窃盗并起之,不可止。

——《日本书纪》孝德天皇大化元年(646年)

材料二 “三国以前,未有科举之法,首建学校,而科举取士,未遑焉。光宗双翼(五代后周官员)言,以科举选士,自此文风始兴。大抵其法,颇用唐制。”

——《高丽史》

材料三 早期东方文化圈的地理范围,中心在黄河、长江流域,主体是涵盖中国大部地区的“早期中国文化圈”,东南包括东南亚及太平洋诸岛屿,东部涉及朝鲜半岛和日本岛,北向波及亚欧草原,西向触及中亚。

——韩建业《全新世亚欧大陆的三大文化圈》

(1)根据材料一并结合所学,简述日本大化改新的背景,并用一句话概括其改革的主要成果。

(2)根据材料二并结合所学,简述朝鲜高丽王朝进行制度革新的具体措施。

(3)综合上述材料并结合所学,概括两国制度文化革新的共同特点,并结合唐朝佛教发展的相关史实说明中国在东西方文化交流中的中心地位。