1 . 材料:1914年8月19日,美国总统伍德罗·威尔逊在给国会的咨文中说:“美国不仅必须在名义上,而且必须在事实上保持中立。”当时战争刚开始,还看不出交战双方孰胜孰败;美国当时羽毛尚未丰满,还不足对交战双方产生影响;在传统上,美国对欧洲事务一贯采用孤立主义,90%的民众不愿把自己牵涉到大战中去;美国当时仅有26.4万常备军,在军事上远未做好参战的准备。到1917年交战双方都已元气大伤,美国虽然倾向于协约国一方,但也不希望德国因战败而被毁灭,以至英国过于强大。这一切,终于迫使美国在1917年4月6日对德宣战。威尔逊的口号是“以战制战”。

——摘编自何顺果《美国史通论》

(1)根据材料并结合所学知识,概括美国在一战前期保持中立的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析美国1917年调整战争政策的原因。

2 . 阅读材料,回答问题。

材料一在古代中国,从男尊女卑的观念出发,统治者制定了一整套法律、伦理道德的原则,用以规范和限制女性的行为……中国古代把“主内”作为对女性的角色定位,把相夫教子作为女性的天职……。

——摘编自《中国古代社会女性的独特贡献》

材料二19世纪末,中产阶级的女性地位发生了变化,人们对中产阶级女性的主要期待不再是做家务,而是做母亲。书刊杂志和社会舆论都在宣传这样一种观念:母亲应该关心全家人的身心健康……人们也期待着母亲们能够保留传统的美德和保持女性的特点。油画《贝尔利一家》中……作为丈夫和父亲的男人坐在桌子前的椅子上,这暗示着他是与事业和家外的世界相连的;而作为妻子和母亲的女人站在孩子们中间,则表明她处于“主内”地位。

——《19世纪英国中产阶级家庭文化探析》

材料三“口红效应”这一20世纪30年代提出的理论也在海外媒体上不断亮相。所谓“口红效应”是指在美国,每当经济不景气时,口红的销量反而会直线上升。……在经济不景气的情况下,人们仍然会有强烈的消费欲望,所以会转而购买比较廉价的商品。尤其是战争期间,政府和传媒都鼓励妇女们涂抹着口红进入工厂或军队,唇间一抹亮丽的红色成了鼓舞士气的法宝。由于大工厂多转产战备物质,各个时装公司纷纷承担起口红生产的任务,这保证了口红在战争期间的供应。美国海军特地开办培训课程,让女兵们学习,如何快速完美地化妆,同时还规定,从军女性的口红颜色必须与她们制服上红色臂章和帽子上红色细绳相搭配。

——《美丽与禁忌:口红的历史》

(1)根据材料一、二,概括古代中国女性与近代西方女性的地位和职责,并结合所学知识,分别指出二者社会地位和职责形成的背景。

(2)根据材料三,指出美国“口红效应”出现的原因。综合上述材料并结合所学知识,谈谈女性地位与社会发展的关系。

材料一 从1890年到第一次世界大战,在美国历史上被称为“改革时代”。这场进步主义改革涉及政治、经济和社会改革等方面,目的在于消除美国从“自由”资本主义过渡到垄断资本主义所引起的种种社会弊端,重建社会价值体系和经济秩序。其动力来自南北战争后逐步兴起的进步主义思想以及这个时期波澜壮阔的民粹主义和工人运动。如果说民粹主义和工人运动是来自美国社会下层的话,那么进步主义思想和改革则是来自美国的上层,而且以中产阶级和知识分子为主。……这场进步运动同时在联邦、州和市三级展开,从政治上的争取妇女选举权、市政改革到经济领域的反托拉斯运动,从救济穷人和改善工人待遇的社会正义运动到自然资源保护,囊括社会生活的各个方面,进步主义改革把美国的社会改革运动推向新的阶段。———摘编自何顺果《美国历史十五讲》

材料二 1945年以后美国经济、教育与科技改革:1945~1970的25年间杜鲁门和艾森豪威尔政府注重以解决就业问题来促进生产和消费,并保持财政预算平衡;肯尼迪政府的新边疆政策;约翰逊政府的“伟大社会”政策;1970年代后的第二次改革浪潮,有尼克松政府的新联邦主义政策;卡特政府的反滞胀政策;里根政府的以减税、反滞胀的振兴经济政策;布什政府的稳定经济,缓减危机对策。1958年,美国总统颁布了《国防教育法》。1983年以告全国人民公开信的形式发布了《国家处在危险之中,教育改革势在必行》的报告,提出了“我们的国家正处于危险中,现正在被全世界竞争者超越。”1993年,克林顿政府将“信息高速公路”建设作为其施政纲领。2002年布什总统签署了《2001年不让一个儿童落后法》。

(1)根据材料一,概括美国“进步主义改革”的主要特点,分析美国“进步主义改革”的历史背景及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析美国注重改革的原因。指出与1945~1970年代的改革相比,美国20世纪80年代改革的主要特点。

| A.“市”内外店铺林立 | B.“市”的四面建有围墙 |

| C.“市”里有专职管理的官员 | D.“市”门在白天定时开关 |

材料一 天下观是古代中国人所特有的一种政治哲学和文化地理观念。在这种天下模式中,中国无疑占据着绝对主体地位。除具有“中国即世界”的地理特征之外,还浸透着古代中国人由衷的文化优越感和华夏中心主义意识。……唐代李淳风《乙已占》称。“华夏者,道德、礼乐忠信之秀气也,故圣人处焉,君子生焉。彼四夷者……莫不航海梯山,远方致贡,人畜纳首,殊类宅心,以此而言,四夷宗中国之验也。放孔子曰:‘为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。”

——摘自邱靖嘉《“普天之下”:传统天文分野说中的世界图景与政治涵义》

(1)根据材料一,概括传统天下观的内涵。

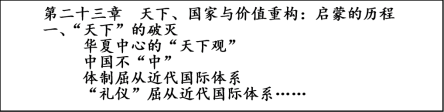

材料二

以上为王建朗、黄克武主编的《两岸新编中国近代史·晚清卷》第二十三章的部分标题

(2)依据材料二,结合所学,说明晚清时期天下观的变化以及变化的背景。

材料三 过去60年,中国对于世界的看法,……是沿着一条螺旋轨迹不断向前迈进,由相对简单逐渐走向相对成熟。具体而言,中国的“世界观”的发展与变化可以清晰地分为三个阶段:

第一个阶段是上世纪50~60年代,……对外部世界保持高度警戒;第二个阶段是70~80年代,……加快走向对外开放;第三个阶段是世纪之交的前后10年,……形成“和谐世界”的理念。

——江涌《从对立到统一:中国世界观60年剧变》

(3)根据材料三和所学知识,说明第三阶段,中国政府为践行“和谐世界”理念所作的努力。

材料一 中国古代律家群体的构成既有政治家、司法官员、在法律研究领域著书立说的律学家,还有经学家。两汉律家辈出,研究律学之风盛行。西汉开国元勋之一的萧何,出身于“刀笔吏”(法律官吏),爱好法律并具有极高的法律素养。魏晋时期,律学地位和经学同等重要,成为并立的学府,官府设立“律博士”,开创了律学专门学府的先例。经过之前近七百多年的学术积累,律学发展到唐代已经完全成熟,《唐律疏议》就是由唐代一批对法律有研究的社会精英,如长孙无忌、褚遂良等编纂。隋唐时期,中国律学著作为日本学者所广泛引用,在日本保留至今的法律文献中,可以看到一些唐代民间律家的活动印记。宋朝时,不仅各代皇帝精通法律、重视法律,士大夫阶层也都是具有极高法律素养之人。明清时期,统治者不仅要求对国家法典《大明律》和《大清律例》进行全民讲读,也对私家注律更加重视,律学著作的种类达到了中国历史之最,律家的人数与创造力也达到了历史上的最高水平。

——摘编自何勤华《以古代中国与日本为中心的中华法系之律家考》

材料二 西方法律文化的传入肇始于鸦片战争之后。以留学归国的法政留学生为主体,以本土法律教育培养的法政人才为补充,形成了我国第一代职业法学家群体。他们以兼通中西法律的学术背景为出发点,从世界法律发展的最新趋势着眼,以现实批判的精神,反思当时的法律教学和学术研究,提出了一些思想观点和实际的改进方案。

近代职业法学家群体,以在朝官员或在野学者等不同身份,穷毕生所学投身到近代中国法制现代化的洪流之中。在历届国家政权的主持下,构建起一套近代的甚至在某种程度上与当时的政治环境和社会环境相比具有一定超前性的法律制度,现代的法律理念也随之传播衍生。

——摘编自刘宝东《职业法学家群体与近代中国法制转型》

(1)根据材料一,概括中国古代律家群体的特点并分析其社会作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国近代职业法学家群体形成的历史背景并简述其贡献。

(3)综合上述材料,谈谈你的认识。

7 . 材料 艾森豪威尔时期,帮助日本开拓国外市场以实现经济复兴是美国对日政策的核心。这既是美国以“遏制中国”为核心的东亚遏制战略实施的必然结果,也与朝鲜战争临近尾声时日本爆发的严重经济危机密切相关。这一政策在不同阶段具有不同的侧重点。美国先把重点放在促使日本面向东南亚发展经济关系之上,旋即改变战略,面向西方市场,全力推动日本加入关贸总协定。艾森豪威尔政府帮助日本经济复兴的措施主要在于贸易计划。无论是促成日本与东南亚的经济整合,还是不遗余力推动日本加入关贸总协定,其政策的着眼点都是帮助日本寻求市场和原料产地。就实施效果而言,这些政策都达到了预期效果,到1968年,日本的国民生产总值达到1419亿美元,超过了联邦德国,仅次于美国,跃居资本主义世界第二位。

——摘编自徐建华《艾森豪威尔时期美国对日经济政策探析》

(1)根据材料并结合所学知识,概括艾森豪威尔时期美国对日经济政策提出的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析上述政策对日本产生的影响。

| A.商品经济繁荣,市民社会兴起 |

| B.商品经济繁荣,市民社会发达 |

| C.疆域空前广大,民族矛盾和阶级矛盾尖锐 |

| D.数百年动乱后形成大一统,文化上兼收并蓄 |

| A.中国外交原则得到亚非认可 |

| B.美国孤立中国政策的破产 |

| C.中国国际地位得到显著提高 |

| D.朝鲜战争美国被中朝击败 |

材料一 进入明代中叶以后,新经济因素滋长,城镇规模不断扩大,社会危机在不断加深。王阳明以为当时读书人沉溺于理学,无补于社稷安危。他力求建立有效的统治学说,认为一切事物都产生于人心,说“心外无物,心外无理”。同时王阳明也提出人人皆有良知,人人都可以成为圣人,“见父自然知孝,见兄自然知涕,见孺子入井,自然知恻隐,此便是良知”。他还提出“以吾心之是非为是非”,不必以孔丘和朱熹的语录为真理。程朱理学主张天理的他律性,天理成为外在的道德律令。王阳明良知自律思想架起了道德内化与道德外化的桥梁,高扬了个体的自主性和自律性,从而把人从外在天理的奴性中解放出来,从这个意义上说,有人称王阳明为中国的马丁·路德,确有一定道理。

——摘编自胡万年《王阳明良知自律的研究》等

材料二 中世纪西欧社会处于基督教的绝对统治之下,各种社会弊端丛生。自12世纪开始,伴随着城市经济的发展……开启了宗教改革的进程。马丁·路德宗教改革的核心是“因信称义”,即凭借内心对上帝的信仰就可以得救,无须事功或苦修。这使他最终从“因信称义”引申出“人人皆僧侣”这个直指天主教的革命性原则。因此,路德的“因信称义”的神学思想实现了将灵魂获救的根据从外在的教会向内在的信仰转换,把灵魂得救的钥匙从教会和神职人员手中转移到了每一个拥有真诚信仰的平民信徒心中。……王阳明思想中确实存在着突出人的主体地位的倾向,但是就其对人的规定以及对所置根其中的社会生活所影响的深度和广度而言,又都远远不及欧洲同时期宗教该改革运动。

——摘编自黎玉琴《王阳明关于"人的发现"及其比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出阳明心学是如何继承发展儒家学说的。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括王阳明与马丁·路德两者思想提出的相似背景,指出两种思想的相通之处和不同之处。