材料一 15—18 世纪,由于各种现实动机与航海技术的不断进步,亚洲和欧洲的航海家都发起了大规模的航海活动……欧洲人开辟了多条新的远洋航线。欧洲影响力的扩大有助于全球性的交通、通信和交流网络的建立……在错综复杂的贸易网络中诞生了一个世界性的经济体系。

——摘编自[美]杰里·本特利赫伯特·齐格勒《新全球史》等

(1)根据材料一,结合所学,指出在新航路开辟过程中,“欧洲探险者”及其开辟出的“交通和交流网络”的主要史实。

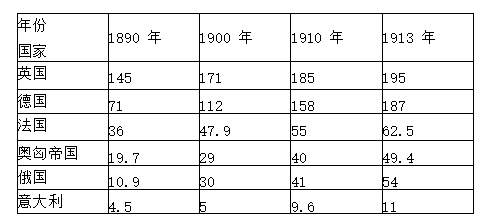

材料二 19 世纪末以来,衡量一个国家工业化的重要方法是其对现代能源(即煤、石油、天然气和水力、电力而不是木材)的消耗,因为这既表示一个国家利用各种无生命能源的技术能力,也表示了其经济发展速度。

1890~1913 年欧洲各主要国家的能源消耗表 (相当于百万吨煤)

——摘编自[英]保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

(2)根据上述表格,概括欧洲各主要国家能源消耗的特点,并分析其原因。

材料三

(3)根据材料三并结合所学,分析第二次世界大战后经济全球化进程加快的原因。

材料一 汉代统治者重视编写蒙学读本,编者多为知名儒者、才高博学之人,如司马相如、班固等都曾编撰过蒙学教材。编者充分考虑到了初学儿童的接受、理解能力,大多数读本篇幅短小、句式整齐,多以韵文形式出现,便于儿童诵读记忆。编者还考虑到儿童的兴趣爱好,如识字读本《急就篇》,在让学童认识生字的同时,还教给学童姓氏名字、服器百物名称等知识。《急就篇》姓名中还体现了时代特色,如“桓贤良、程忠信、樊爱君、崔孝让”。

——摘编自贺科伟《汉代蒙学识字读本出版及其特点浅述》

材料二 下表是中国历史上第一套真正意义的教科书——《最新国文教科书》(商务印书馆1904年出版,初等小学教科书,共10册)的部分课文选编:

| 篇名 | 内容 | |

| 第四册二十三课 | 中国 | 我中国居亚洲之东。五千年前文化已开。地球最有名之古国也。吾既为中国之人,安可不爱中国。 |

| 第六册二十课 | 汽机 | 英人瓦特,少时见壶中蒸汽,怪之,镇坐炉旁,以求其故,久之大悟,乃创汽机。 |

| 第九册二课 | 政体 | 国家之事,谓之政。政有三权。曰立法,曰行政,曰司法。 |

| 第九册三课 | 法兰西 | 法兰西,欧洲之望国也。文物制度,灿然具备。各邦多取法焉。其民性刚而轻。 |

(2)据材料一、二,归纳清末蒙学教材相较汉朝呈现出的新变化,并结合所学知识分析出现上述变化的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈蒙学教育的社会功能。

材料一 在古代中国,刑即是法,法字从“水”象征法的公平。以农业立国、统一多民族的固有国情决定和制约着法律的形成、发展以及它的传统。据史书记载,西周时已有田律,农业立法和维护政权秩序的法律受到历代统治者的重视。凡涉及民事纠纷、经济权益,国家均视为“细故”,尽量用调解而非法律解决。最具代表性的法典《唐律疏议》开宗明义在“名例”篇的序言中宣布:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用。”

材料二 1902年沈家本被清廷任命为修订法律大臣,他力主“变法图强”,近可以收回治外法权,远可以跻身于世界强国之林。他确定了以“参考古今,博稽中外"为修律指导思想,起草新式法律《刑事民事诉讼法》《大清商律草案》《国籍条例》等,基本建立了中国近代法律体系。由他制定的《破产律》完全抄自日本破产法,但与当时经济发展水平和运行机制产生严重抵捂而流于具文。他还亲自编译教材,创设法律学堂,造就司法人才。晚清政治改良的最终失败,使修律与司法改革未能达到预期结果,但却推动了近代法律的转型发展。

——摘编自张晋藩《中国法律的传统与近代法律转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国古代法律传统的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,以晚清修律为例,指出近代法律转型与传统法律相比有何变化,并分析其原因。

(3)综合材料并结合所学知识,简析近代法律转型发展的启示。

材料一 臣闻天之所大奉使之王者,必有非人力所能致而自至者,此受命之符也。……上下不和,则阴阳缪戾而妖孳生矣,此灾异所缘而起也。……《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民如所从矣。

﹣﹣《汉书•董仲舒传》

材料二 天下事有大根本,有小根本。正君心走大本。臣闻人主所以制天下之事者,本乎一心,而心之所主又有天理、人欲之异。二者(天理、人欲)一分,而公私邪正之途判矣。盖天理者,此心之本然,循之则其心公而且正;人欲者,此心之疾疚,循之则其心私而且邪。

﹣﹣摘编自朱熹《朱子语类•论治道》

材料三 在黄宗羲那里,改变君权过重,由于皇帝胡作非为而“丧天下“的办法,已开始放弃了二程、朱、王专门要求“正人心”和“格君心之非”,而企望通过建立现实制度来得到保障,这可以看做“内圣”之学有了向外的新开拓。

﹣﹣摘编自李泽厚《中国古代思想史论》

(1)根据材料一,指出董仲舒的主要观点。结合所学知识,简述其影响。

(2)根据材料二,概括朱熹“君权观”的新特点。结合所学知识,指出其思想来源。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出明清时期儒学“新开拓”的主要表现,并分析原因。

材料一 英国天气潮湿,极宜于纺织类的工业:国内急流很多,故水力很丰富;英国的各种工业向来不十分受各种同业公会的束缚;英国的剩余资本、技巧工人当时亦都比任何一国为多,而且各国都需要英国的物品,英国自从经过工业革命以后面目为之大变。从前的农村社会逐渐瓦解,小规模的村镇因此大都消灭。各乡农民多迁往工厂林立矿产较富的地方,大城市于是兴起。

——摘编自何炳松《世界简史·下》

材料二 19世纪中后期,西欧各国及其移民国家相继发生了工业革命。法国资产阶级革命摧毁了封建土地所有制,促进了毛纺织业、机器制造业和化学工业的发展。德国的工业革命虽滞后于英法两国,但对科研的大量投入,使其在化学、电机和电力等工业领域取得了显著的优势,如通过热能转化机械动力理论,改进内燃机等。独立后的美国则逐步建立和发展了煤炭开采、钢铁生产、电力供应、石油加工、农业机械制造等一系列工业部门,大型企业也出现了收购和合并潮。

——以上材料均摘编自金碚《世界工业革命的缘起、历程与趋势》

(1)据材料一概括英国工业革命的条件。

(2)结合所学如识,分别列举两次工业革命在交通运输方面的发明,并分别指出两次工业革命在生产组织形式方面的突破。

(3)根据材料二并结合所学知识,分析19世纪中后期工业革命发展出现的变化(即第二次工业革命的特点)。

6 . 近代中国的思想解放,是一个逐步认识、学习西方的过程。阅读材料,完成下列要求。

材料一有天地开辟以来未有之奇愤,凡有心知血气,莫不冲冠发上指者,则今日之以广运万里地球中第一大国而受制于小夷也。……惟皇上振刷纪纲,一转移间耳,此无待于夷者也。至于军旅之事,船坚炮利不如夷,有进无退不如夷。

——冯桂芬《校邠庐抗议·制洋器议》

材料二为了在王权承认的“合法性”范围内偷运西学之果,康有为在变法的整个过程中不得不始终小心翼翼地从“奉天承运”“圣人之作”的传统象征系统内拾取古已有之的变化之道。……尽管康有为之变法理论似乎处处引经据典,旁征博引,无敢逾越古典圣贤所订准绳,但言行举止中却不时透露出叛逆色彩。

——许纪霖、陈达凯主编《中国现代化史》

材料三陈独秀的启蒙运动是一场比孙中山更加彻底的革命,陈独秀是要把欧洲两千多年发展起来的自由、民主和科学应用于中国,彻底改变几千年以来中国人民处于奴隶地位的旧伦理、旧道德、旧政治、旧思想,建立起人民本来就是主人地位的新伦理、新道德、新政治、新思想。

——余孚《重新启蒙:五四运动九十周年反思》

材料四自1840年以来,各时代思想特征虽十分不同,流派分立,各具理说,个别概念之琐屑,复不可胜计,而最基本之原始动力则是完全一致的。

——王尔敏《中国近代思想史论》

(1)据材料一指出作者对西方认识的特点,结合所学知识指出当时中国社会是怎样践行这一认识的?

(2)材料二反映的是哪一政治派别的思想?康有为的“叛逆色彩”在其思想主张上有何具体体现?

(3)据材料三并结合所学知识,你如何理解“陈独秀的启蒙运动是一场比孙中山更加彻底的革命”?

(4)综合上述材料,指出材料四中近代中国新思潮不断涌现的“最基本之原始动力”。

材料 冯梦龙(1574-1646)是明朝末年的文学家。冯梦龙61岁被任命为福建寿宁知县,在任4年。他根据寿宁“岭峻溪深,民贫俗俭”的特点,主张“险其走集,可使无寇;宽其赋役,可使无饥;省其谳牍,可使无讼”,简政轻刑,与民休养,采取恩威并施的治理手段。寿宁素有溺女陋习,冯梦龙用白话文写成《禁溺女告示》,并捐俸奖赏收养弃婴之家,使此风稍息。他还捐俸修建学堂,亲自讲解其为科举而写的《四书指月》,他还下令禁止迷信活动,并消灭虎害。冯梦龙在为寿宁地方办实事的同时,还利用从政之暇撰写的《寿宁待志》,内容.除了记载寿宁县历史、地理、政治、经济以及风土人情等,大多篇幅为冯梦龙在担任县令期间施政活动与政治思想的实录。“曷言乎待志?犹云未成乎志也。”这是冯梦龙自己对志名“待志”的解释。他以一种“与其贸焉而成之,宁逊焉而待之”的谨慎态度编修这部县志。

——据白寿彝《中国通史》等

(1)根据材料并结合所学的知识,概括冯梦龙在福建寿宁主政四年的主要政绩。

(2)根据材料并结合所学的知识,谈谈你对《寿宁待志》史学价值的认识。

材料一 我们可以清楚地看到,实际上几乎所有有钱人家的婚姻就好像生意买卖一样结婚的第一步就是双方男性亲属对财产安排达成一致的协议,但也有因为宗教或因而结婚的,夫妻相亲相爱,理应就会携手营造幸福的家庭生活,在当时,离婚是非法的,但女子可能遭到抛弃大多数的家庭夫妇白头到老。在工匠的家庭中,妻子是家庭和家庭作坊不可或缺的劳动力。

摘编自玛格丽特·L·金著《欧洲文艺复兴(插图本)》

材料二 在欧洲的婚姻史上,宗教改革时期是一个重要的节点,在此之前,欧洲人择偶和结婚的自由度很大,甚至到了几乎可以任意的地步,男女双方只要表达了结婚的意愿就能结成了一桩合法有效的婚姻,但是到了宗教改革时期,无论是新教,还是天主教会都致力于重新制订缔结婚约的规则,给有效婚姻的缔结附加了一些条件,其中有一条规女的婚姻需得到父母的同意,这几乎是当时欧洲社会各界普通提出的二个要求后,欧洲人的结婚就变得不如从前那么随意了。

摘编自俞金尧《亲教改革前后欧洲人的婚姻自由问题》

材料三 婚姻要有道德和原则约束,如果为了两个人的婚姻而做出道德败坏的事情,甚至毁坏国家的规章制度,那么这样的婚姻最终的意义又何在?婚姻需要理性,从《社会契约论》可看出,婚姻最终构成家庭,而家庭则是社会不可分制的部分,因此,守婚姻中的道德法律,就是在融入社会。

摘编自曾梦清《从卢梭(爱弥儿)看启蒙运动时期的婚姻观》

完成下列要求:

(1)据材料一指出文艺复兴时期婚姻关系的特点.结合所学知识分析其原因。

(2)据材料二概括宗教改革时期欧洲人婚姻观念的变化,结合所学知识分析其社会影响。

(3)据材料三,指出启蒙运动时期婚姻关系的关注点是什么?综合上述材料,指出近代西方婚姻关系的变化趋势。

材料一:英国是世界上最早征收个人所得税的国家,于1799年提出,目的是为了缓解拿破仑战争中日益增长的财政开支。由于利益集团的反对,于1803年废除。1842年,面对贫困问题急剧发展、工人运动风起云涌、政治动荡不安、财政预算赤字不断增加的局面,英国再次提出开征个人所得税的议案,得到人民的认可,所得税由临时性税收转变成为国定化的税收。1880年,免税的起征点由150英镑提高到160英镑,所得税税率由原先的2.9%提高到3.3%。19世纪英国征收所得税,扩大了低收入者减免的范围,中下层居民的负担进一步减轻,这是走向现代税收制度的第一步,为20世纪英国走向福利社会打下了良好的基础。

——摘编自郭家宏、王广坤《论19世纪下半期英国的财税政策》

材料二:1936年7月,国民政府颁布了近代中国第一部所得税法——《所得税暂行条例》。所得税最初为战时税,以补充战时财政之不足。在抗战期间和胜利后,国民政府对所得税曾进行三次重大修订和税负调整,三次修订和调整都是为了应付通货膨胀和财政赤字,以扩大征税范围和提高税收负担为中心。由于个人所得税起征点低,进税率级距差距小,最高税率订得较低,失去了调节收入、平衡负担的初衷。抗战结束后,个人所得税的继续开征,加大了工薪阶层对国民政府的离心力,再加上所得税制度本身的缺陷,最终无疾而终。

——摘编自何家伟《南京国民政府个人所得税制度略论》

(1)根据材料一,概括英国个人所得税制度的特点。根据材料一、二,分析中英两国开征个人所得税的共同目的。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明中英两国个人所得税制不同命运的原因。

材料一 古代中国乡村公共事务的管理,主要依靠社会自身力量,形成了蕴含自治元素的乡里制度。其中,萌生于商周、定型于春秋战国、确立于秦汉时期的非行政机构乡里组织发挥着重要作用,如汉代的三老制,三老均是道德的楷模,位尊权重声隆。此后各朝各代,无论其组织结构如何变化,政府对其控制或强或弱,组织祭祀、劝课农桑、兴修水利、维护治安、调解纷争以及道德教化等,始终是乡里组织的基本职能。在以相近地域和血缘结合起来的古代乡村,宗族组织及宗族制度占有显著地位,它交织缠绕、影响以至操纵着乡里组织。乡约则是出现于宋代的民间士绅自发性的伦理型文化组织,创立的初衷在于利民、惠民,使乡里形成互助、互敬、互守的社会秩序,凡具科举功名者,居士绅之列,因其“四民之首”的社会地位和对知识文化的握有,而成为地方权威,既是主流价值观的代表和传播者,也是乡村公共事务的组织和领导者。

——摘编自薛冰、岳成浩《古代中国基层自治实践对现代公共管理的意义》

材料二 19世纪中期至20世纪初,一批知识分子和政治精英不断倡导和推行地方自治。1908起,清政府颁布了《城镇乡地方自治章程》等,其中规定:议员由选民自由选举,议决问题取决于多数;会议非有议员半数以上到会,不得议决;设立议事会与董事会,既相互独立又相互制约;“不识文字者”不得为选民;居民内除素行公正、众望允孚者经议事会特别议决可为选民外,必须年纳正税或公益捐二元以上才可充当选民;女子“若有纳正税或公益捐较本地选民内纳捐最多之人所纳尤多者”也可为选民;地方官有申请督抚解散城镇乡议事会、董事会及撤销自治职员之权等。但清政府的地方自治改革随其灭亡而终归失败。

——摘编自高旺《清末地方自治运动及其对近代中国政治发展的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出古代中国乡村治理的主要方式及形成原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出晚清地方自治与古代乡村治理相比呈现出的特点,并简析其积极作用。