材料一:是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。

——魏源《海国图志·叙》

材料二:中国欲自强则莫若学习外国利器。欲学习外国利器,则莫如觅制器之器”中国文武制度,事事远出于西人之上,独火器万不能及。

——李鸿章

材料三:变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校,学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制。

——梁启超《变法通议》

材料四:西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血,德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。我们现在认定只有这两位先生,可以救治中国政治上道德学术上思想上一切的黑暗。

——陈独秀《敬告青年》

请回答:

(1)材料一反映了作者什么进步思想?

(2)材料二言论反映了近代哪一政治派别的主张?基于以上主张,他们提出的思想是什么?你怎样理解?

(3)材料三中的“变官制”是什么意思为此开展了什么实践活动?

(4)材料四中的“两位先生”指什么?以这“两位先生”为旗号的社会思潮有何重要影响?

(5)据材料并结合所学知识概括近代前期先进的中国人向西方学习过程中呈现特点。

外交是一个国家综合国力的体现,加强对外交往有利于国家发展和民族振兴。

材料一 朝贡外交是中国古代王朝特有的一种外交体系……自商周以来,中原王朝都一直认为自己居天人之中,是“天朝上国”,凡要与中原王朝建立关系、展开外交者,必须以朝贡方式进行。到了清朝,造就万邦来朝、八方来仪的盛世,并没有其他帝国那种军事的、经济的功利要求。……中国近代(1840—1919)外交转型是中西方文化碰撞的结果,它不是基于晚清社会内部新因素产生与发展的刺激而做出的主动反应,而是晚清政府所做出的被动对策。这个特点决定了中国近代外交转型的发展过程,就是如何处理中国传统外交观念和西方近代外交现念与制度之间关系的过程。尽管晚清外交转型没有能够指导晚清外交奏响胜利的旋律,但在西方近代外交理念与制度的挑战下,在中国形成的近代外交思想还是有着重要的历史地位和价值,这就是:它在一定程度上促使中国步入近代化轨道……

——根据李敏《试论中国近代外交的转型》等文章改编

材料二 中华人民共和国六十年的外交历程,就是冲破各种阻力走向世界,与各种不同类型国家逐步建立友好合作关系的历史.

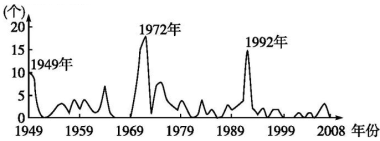

中华人民共和国成立以来,形成了1949年、1972年和1992年三次与外国建交的高峰(见如图),到20世纪90年代后期,中国外交开始转型,其核心是由普通外交转变为大国外交,由弱势外交转变为强势外交,由消极被动外交转变为积极主动外交。

(1)根据材料一,概括中国古代朝贡外交的特点。结合所学知识评析中国近代外交转型的历史影响。(2)根据材料二并结合所学知识回答。请从1949年、1972年和1992年三次与外国建交的高峰中任选一次,分析形成该次建交高峰的国内外因素,并谈谈你对当今中国的外交转型有何建议。

材料一 朝贡外交是中国古代王朝特有的一种外交体系……自商周以来,中原王朝都一直认为自己居天人之中,是“天朝上国”,凡要与中原王朝建立关系、展开外交者,必须以朝贡方式进行。到了清朝,造就万邦来朝、八方来仪的盛世,并没有其他帝国那种军事的、经济的功利要求。……中国近代(1840—1919)外交转型是中西方文化碰撞的结果,它不是基于晚清社会内部新因素产生与发展的刺激而做出的主动反应,而是晚清政府所做出的被动对策。这个特点决定了中国近代外交转型的发展过程,就是如何处理中国传统外交观念和西方近代外交观念与制度之间关系的过程。尽管晚清外交转型没有能够指导晚清外交奏响胜利的旋律,但在西方近代外交理念与制度的挑战下,在中国形成的近代外交思想还是有着重要的历史地位和价值,这就是:它在一定程度上促使中国步入近代化轨道……

——根据李敏《试论中国近代外交的转型》等文章改编

材料二 中华人民共和国六十年的外交历程,就是冲破各种阻力走向世界,与各种不同类型国家逐步建立友好合作关系的历史.

中华人民共和国成立以来,形成了1949年、1972年和1992年三次与外国建交的高峰(见上图),到20世纪90年代后期,中国外交开始转型,其核心是由普通外交转变为大国外交,由弱势外交转变为强势外交,由消极被动外交转变为积极主动外交。

(1)根据材料一,概括中国古代朝贡外交的特点。结合所学知识评析中国近代外交转型的历史影响。(2)根据材料二并结合所学知识回答。请分析形成1972年建交高峰的国内外因素,并谈谈你对当今中国的外交转型有何建议。

材料一 中国古代监察官的设置源于先秦时期。自秦汉历唐宋至明清,御史由所属机构多变动、仍身兼他任的监察官,发展成机构完全直属皇帝、专司监察的官员。隋唐以后,御史监察机构一般不接受任何一级行政部门长官的指令,行使监察权也不受其干预。御史弹劾、谏官言事常可以不经过本部门长官而直接上奏皇帝。汉御史秩皆六百石,隋唐御史都在六品至八品之间,明代御史和给事中的均匀为七品,清代提高到五品。监察官员的选任有品质、年限、出身等诸多要求。御史制度是上对下的监察纠禁,谏官制度是下对上的匡正建议,二者相辅相成共同起着巩固封建统治的作用。

——宿志丕《中国古代御史、谏官制度的特点及作用》

材料二 近代西方国家的行政监督与资产阶级革命及民主制度的建立是一脉相承的。在尊重人和高扬人类理性的理念指引下,资产阶级摧毁君主专制制度,建立起西方政治制度和行政监督体制。为保证行政监督的权威性和明确性,西方国家要求监督机构及其人员遵循如下原则:把行政监督主体的地位、职责、权限、权力行使方式用明确的法规规定下来。政府各机构的会议应当公开举行,以便监督主体拥有足够的被监督方面的信息。为防止监督的主客体错位或监督主客体两位一体,西方国家在三权分立的政治架构下,使监督主体对监督客体处于一种超然的位置。

——摘编自陈奇星、罗峰《略论西方国家的行政监督机制》

(1)根据材料一结合所学知识,概括中国古代监察制度在发展过程中呈现出的前后变化

(2)根据材料二并结合所学知识,概括西方国家近代行政监督的基本原则并分析其形成原因

材料一 我们同样可以发现官僚体制从秦汉起,就成为中国政治制度的核心问题。而这个核心问题又可以分成两个大的子问题,一是官僚的选拔制度,正如很多人指出的那样,中国政治的中心可以归结为选举。通过选举制度以及相应的文化,官员选拔的金字塔居然将整个社会联结到一起,并且利用选举保证着社会秩序的稳定;二是官僚体系内部的权力制衡。宏观上表现有行政、监察与军事上的三权分立,微观上有相权的分割和每个部门的权限细分,以及与各个部门之间权限的模糊和相互渗透。

——摘编自张鸣《中华帝国:制度的断想》

材料二 南京国民政府统治初期,随着考试院的成立和《公务员考试法》《公务员任用法》等一系列法规的颁布,公务员制度逐渐形成。这是我国引进西方近代文官制度、建立近代人事管理制度的一次重要尝试。国民政府时期的公务员制度包括考选制度和铨叙(指按资历或劳绩授官或升迁)制度两大部分,由考试院具体负责管理公务员的考试、任用和铨叙。1935年《公务员任用法》规定“曾于中华民国有特殊功勋,或致力国民革命十年以上而有功劳者,经证明属实”即可免试任为公务员。国民党中央执行委员会规定,政府公职人员必须加入国民党,重要职位的公务员“应由该党长官督促研究党义,随时介绍入党”与党无深切关系,特非所宜”。

——摘编自姚琦《论国民政府时期的公务员制度》等

(1)根据材料一并结合所学分析隋唐官僚选拔制度是怎样“保证社会秩序稳定的”。举例说明北宋时期如何实现“官僚体系内部的权力制衡”。

(2)根据材料二,概括南京国民政府公务员制度的特点并作简要评价。

材料一:卜风贤《传统农业时代的灾荒风险和粮食安全》

| 朝代 | 粮食亩产量(市斤) | 人均粮食占有(市斤) | 全国耕地面积 (亿市亩) | 粮食作物面积所占比重 | ||

| 总面积 | 北方 | 南方 | ||||

| 春秋战国 | 91(全国) | 614.8 | 2.3 | 94% | ||

| 秦汉 | 117(全国) | 1 048.35 | 5.72 | 94% | ||

| 魏晋南北朝 | 122 (北方)、215 (南方) | 1 167.7 | 3.85 | 1.925 | 1.925 | 90% |

| 隋唐 | 124(北方)、328(南方) | 1 450.92 | 6.42 | 3.21 | 3.21 | 90% |

材料二:植茶业在唐代相当发达,产茶地90%集中于今天浙江、福建、江西、江苏、安徽、湖北、湖南、四川等省。据唐朝张途记载:“(祁门县)山多而田少,水清而地沃。山且植茗,高下无遗土,千里之内,业于茶者七八矣。”

——据郭亮《从茶产地的分布看唐代区域经济的开发》

材料三:在唐前期一百多年农业稳定发展的基础上,社会经济呈现全面繁荣。„„元稹《估客乐》一诗生动描述了唐前期商人贩运的商品:“求珠驾沧海,采玉上荆衡。北买党项马,西擒吐蕃鹦。炎洲布火浣,蜀地锦织成。越婢脂肉滑,奚僮眉眼明。”

——宁欣《中国古代商业发展的概貌和特点》

材料四:(宋时开封)相国寺每月五次开放,万姓交易。„„第二、三门皆动用什物。卖蒲合簟席、屏帏洗漱、鞍辔弓剑、时果、脯腊之类„„两廊皆诸寺师姑卖绣作、领抹、花朵、珠翠、头面、帽子之类。

——(宋)孟元老《东京梦华录》

材料五:(明万历年间)富室之称雄者,江南则推新安(指徽州),江北则推山右(指山西)。新安大贾,鱼盐为业。山右或盐,或丝,或转贩,或窖粟。新安奢而山右俭也。

——(明)谢肇潮《五杂俎》

材料六:其余坊巷市井,买卖关扑,酒楼歌馆,直至四鼓后方静,而五鼓朝马将动,其有趁卖早市者,复起开张。无论四时皆然。

——(宋)耐得翁《都城纪胜》

请回答:

(1)依据材料一,概括春秋战国到隋唐时期中国农业的发展趋势。(答出三点即可)

(2)材料二中(祁门县)“千里之内,业于茶者七八矣”的记录是否可信?请根据材料一、二并结合所学知识简要说明理由。

(3)材料三与材料四中的商品种类有何变化?

(4)据材料五,比较“富室之称雄者”的不同之处。

(5)据材料六,概括宋城市发展的特点。结合所学知识,说明宋城市发展对其文学的影响。

材料一 任何人不能仅因为思想而受惩罚。判刑时必须始终考虑罪犯的年龄与涉世不深……父亲的罪名或所受惩罚不能玷污儿子的名声,因为每一方的命运均取决于自己的行为,而任何一方不得被指定为另一方所犯罪行的继承人。世代相传的习俗应受到尊重和服从,不得轻视,但其有效性不应凌驾于理性或法律之上。

——罗马的《民法大全》

材料二 1787年美国宪法规定:国会由参议院和众议院组成,参议员由各州议会选出,每州一律两名,任期六年,每两年改选三分之一;众议员任期两年,按各州人口比例选举产生……总统是国家元首、政府首脑和武装部队总司令……最高法院大法官由总统经参议院同意后任命,除非渎职,任职终身。

材料三 第十一条皇帝在国际关系上为帝国的代表,以帝国的名义宣战和媾如,同外国缔结同盟及其他条约,委派并接受使节。

第十二条联邦议会与帝国议会的召集、开会、延会、闭会之权属于皇帝。

第十五条联邦议会的主席职位及其事务的领导权属于由皇帝任命的帝国宰相……

第十七条建议并公布帝国法律及监督其执行之权属于皇帝……

第二十三条帝国的全部军事力量组成为统一的军队,在平时和战时受皇帝指挥……

——《德意志帝国宪法》(1871年)

请回答:

(1)材料一体现了古罗马法的哪些思想?

(2)材料二中美国政权的权力中心是什么?有何目的?

(3)根据材料二、三,分别指出近代美国和德国政体的显著特点。造成这种特点差异的原因有哪些?

材料一 林尽水源,便得一山。山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然。有良田美池桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人,黄发垂髫,并怡然自得。”

——摘自陶渊明《桃花源记》

材料二 大户张机为生,小户趁织为活。每晨起,小户数百人,嗷嗷相聚玄庙口,听大户呼织,日取分金为饔飧计。大户一日之机不织则束手,小户一日不就人织则腹枵,两者相资为生久矣。

——蒋以化《西台漫记》

材料三 (明)嘉靖四年又规定,凡是双桅海船,统统扣留,即使不是贩卖番物(外国货物),也“以番物论,俱发戍边卫。”

——《中国古代经济通史》

(1)根据材料一,指出所反映的中国古代经济模式,并结合所学知识归纳其特点。

(2)根据材料二,判断明清时期传统的生产方式发生了怎样的新变化?从材料中可以看出新的生产方式有何特征?

(3)根据材料三,指出中国的对外政策。该政策对明清时期产生的“新的生产方式”有何影响?

材料一 明清之际,中西文化交流出现了第一次高潮,天主教传教士尤其是耶稣会士充当了桥梁和纽带。1582~1644年为初步发展阶段,1644~1722年为发展和繁荣阶段,1723~1795年为日趋衰落阶段。一批诸如《几何原本》《同文算指》《浑盖通宪图说》《乾坤体义》《远西奇器图说》《火攻挈要》等关于西方的天文学、数学、物理学和地理学等书籍传入中国。顺治初年,清政府任命德国耶稣会会士汤若望为钦天监负责人。传教士主要是以个体或小群体的方式在中国传播天主教。中国学者如徐光启、李之藻等和耶稣会会士利玛窦等来往密切,对于各种学问有精深的研究,此后清朝一代学者,对于历算学都有兴味,而且喜读经世致用之学。同时,使中国知识界认识到并非只有中华文化高明,西方科学文化也有不少地方值得中国学习。出于对神学的偏见,一些反映近代科学发展的最新成果,如从伽利略到牛顿的科学体系,以及培根、笛卡尔的思想方法等均未能传入中国。当时西学的传播局限于中国社会的上层(官员和知识分子圈子里),入清之后,甚至更囿于宫廷之内。

——摘编自林延清《试论明清之际中西文化交流的分期、特点与历史作用》

材料二 16~18世纪,代表中国精神文化的儒家经典、文学作品被传教士译介到西方,产生了重大影响,这一历史现象被学界称之为“东学西渐”。当欧洲的工业革命尚未开启时,在传统社会的框架内,西方国家很难战胜中国。这迫使西方传教士在中国采取和平的方式,而不能重复在美洲的武力传教。与此同时,依附于传教活动的文化交流,得以在平等的基础上展开,中国文化才能走进西方,并被正面接受,而未遭受歧视。传教士除了译介大量代表中国文化的文本到西方外,还按照耶稣会制度要求,定期以书信形式向总部汇报传教情况,这些书信的内容也成为传播中国文化的重要渠道。当时欧洲强烈需要借助外部因素冲破旧社会藩篱、摆脱教会束缚、批判封建专制并建立开明统治。为达到上述目标,欧洲人将目光转向海外,最后聚焦于“高于欧洲的中国文明”,期待从中汲取发展的力量,在有关中国的文献中寻找他们所需的材料,并对此加以阐述、积极推广传播,为自己社会的改革创立理论,制造舆论。

——摘编自郑朝红《16~18世纪“东学西渐”重探:动因与启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清之际西学在中国传播的特点,并对其进行评价。(2)根据材料二并结合所学知识,分析16~18世纪“东学西渐”的主要原因。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对中西文化的认识。

材料一 殷商时期的邮驿是我国最早的有明确文字记载的有组织的邮驿制度,周朝时期邮驿制度开始发展,春秋战国时期邮驿通信的突出成就是邮驿网络设施的基本建成,秦朝时期政府通过书同文,车同轨,修驰道,有效促进邮驿的发展,并诞生我国历史上第一部邮驿法《秦邮律》,汉代邮驿制度明确统一称“邮驿”,魏晋南北朝颁布《邮驿令》,唐朝邮驿规模空前,管理严格有序,突出官办的邮驿性质,宋沿用唐制,又创设昼夜兼程的急递铺,元代急递铺变为办理中央官衙文书传递的常设机构,明代《大明律》中有专门关于邮驿的详细规定,商品经济发展催生了商办民用的民信局,清代集历代邮驿之大成,融交通与通信为一体,晚清由于外国资本主义入侵,原有邮驿旧制被打破,形成驿站、民信局和近代邮政并存局面,后裁驿归邮,近代邮政完全取代传统邮驿。

——摘编自苏全有、陈自豪《中国邮驿史研究的回顾与反思》等

材料二 改革开放后,中国邮政面临着新形势下社会大众迸发出的巨大用邮需求。邮电部认识到,中国邮政唯一的出路就是改革。1979年6月,国务院对邮电管理体制进行新的调整--实行邮电部和省(市、区)政府双重领导、以邮电部为主的体制。1981年,邮电部作出“关于加强干线邮政运输工作的决定”,组建了16个跨省干线车队,新辟邮路37条,月增运力13万袋………此外,诸多邮政新业务也应运而生。1980和1984年,分别开办了国际和国内特快专递业务,1986年,北京、天津等12个城市试办邮储业务。

——摘编自朱晓东《中国邮政跨越时空六十年》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国代邮驿制度发展的特点并分析推动传统邮驿制度向近代邮政体系转变的原因。

(2)据据材料二并结合所学知识,指出改革开后中国邮政改革的主要内容并简析其作用。