材料 下图是中国社会主义青年团的机关报《中国青年》第126期封面,1926年6月出版,封面是丰子恺的画。画中一个青年战士骑在一匹战马上,意气风发,挽弓搭箭,准备发射。这幅画取材于历史上“射塔矢志”的故事。史书记载:唐代,青年将领南霁云突出敌军包围,向贺兰进明求救。贺兰不肯出师相救,但欣赏南霁云之壮勇,“强留之,具食与乐,延霁云坐”。面对美食,还有席前的美女歌舞,南霁云厉声说道:“此矢所以志也。”这幅画从《中国青年》第126期到第146期,整整刊登了二十一期。

——摘编自刘一丁《中国新闻漫画》

提取材料中的图文信息,结合中国近代史,简要评析《中国青年》杂志连续以丰子恺这幅画作为封面的现象。(要求:评述合理,史论结合,逻辑清晰)材料一 汉武帝元封五年(前106年),汉武帝下令,除了京师附近七郡外,将全国划分为十三个监察区,每区由朝廷派遣刺史一人,专门负责巡查区域内的吏政,检举不法的郡国官吏和强宗豪右,其管区称为刺史部。十三刺史部,简称“十三部”或“十三州”。

——《古代的行政区划“州”,是怎么从省级区划变成一个市级区划的》

材料二 中国古代监察制度萌芽于夏商周时期,确立于秦汉时期,完备于隋唐宋时期,加强于明清时期。在其发展过程中,形成了一系列颇具中国特色的机构、职能和监察法规,切实起到了在国家机器运行中的制衡作用。中国五千年的历史证明,虽然古代监察制度是建立在封建专制主义中央集权基础上、服务于以皇帝为代表的地主阶级专政,但是在纠察百官、保证吏治清明方面也起到了积极作用,不仅对历代封建王朝产生过重大影响,而且作为一种重要的国家制度,至今仍有较高的借鉴价值。

——摘编自汤建华、宋晓辉《中国古代监察制度的演变及借鉴意义》

(1)根据汉武帝时期刺史分布图和所学知识,概括指出该图所反映出的重要信息。(2)根据材料二、概括中国古代监察制度的特点,并结合所学知识简要评析。

材料 1918年,钱玄同的《中国今后之文字问题》发表在《新青年》上。文中指出汉字在学与用上诸多缺陷,并说汉字为“记载孔门学说及道教妖言之记号”。他主张先废除汉字。陈独秀赞同其废除汉字改用罗马字母的方案。鲁迅认为人类未来最终会使用同一种共同语言,当前文字简化与拼音化是为之后世界语的使用提供基础与准备。他的《阿Q正传》中主人公的命名上出现字母的使用,是对汉字拼音化的一种回应。然而,作家巴金在他的《病中集·汉字改革》一文中指出:“我年轻的时候思想偏激,曾经主张烧毁所有的线装书,今天回想起来实在可笑。”如果汉字走向拼音化,“这样我们连李白、杜甫也要丢掉了。”这种充满历史感的对民族文化的深刻理解,值得我们深思。

——摘编自刘婷《时代的神智—汉字形与意的思辨》等

根据材料并结合所学知识,对汉字拼音化所引发的争议进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰。)材料一 新中国成立后,新生的人民政权需要由新法制予以确认和巩固,社会经济文化、生产生活等各个领域的活动和社会关系都需要规范和调整,这就向执掌国家政权的中国共产党提出了领导国家法制建设的任务。这一任务是以巩固和建设新政权为中心,以建设新社会和实现国家法制现代化为价值取向。对于建国后的法制建设任务,中国共产党从整体上有一定的认识,对新国家、新政权进行过设计规划,勾画了社会主义法治国家的蓝图。但是对法制建设工作的艰巨性、重要性却缺乏足够的重视。为了实现社会制度的革命性变迁,中国共产党采取了剧烈的阶级斗争和大规模群众运动的方式,虽起到了巩固政权的目的,但对法制建设产生了消极影响。

——摘编自韩威《1949—1956:中国法制建设的回顾与反思》

材料二 新中国成立后至改革开放前,我国曾两度起草民法典,但均因政治运动而中断。第三次起草民法典从1979年开始……民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则……1992年邓小平南巡讲话后担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。至2002年12月,法制工作委员会又将现行《合同法》《婚姻法》《收养法》和《继承法》编入,形成“汇编式”民法典草案。期间几易其稿,历时近十年的修订、补充和完善。2021年1月1日,《中华人民共和国民法典》正式实施。

——梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明新中国初期进行法制建设的目的评析新中国初期法制建设运动的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国民法典编纂历程的特点根据材料二及所学知识,简析《中华人民共和国民法典》编撰的意义

材料一 16—18世纪,印度莫卧儿时期的纺织品主导了世界纺织品市场。印度可以按照客户的不同需求做出相应的设计,而且还能满足不同地区客户的色彩偏好,深褐色、黑色与深红色网格图案被泰国人喜爱,那些锯齿状边框、边缘部位采用几何图案或小花朵的设计样式被东南亚的人追捧,而大量开花的植物、树木图案的纺织品被运往了欧洲。随着欧洲商人对印度棉纺织生产控制的逐步增强以及进口量的增加,欧洲各国国内传统的毛纺织业、亚麻纺织业以及刚起步的棉纺织行业均受到了一定的威胁。于是一系列的保护主义措施被提上日程。1700年,英国议会颁布禁止法令,“绝对禁止印度、波斯和中国的印花织物输入,但是可以进口白棉布到英国进一步加工。同时,允许英国作为中转国将印花织物输送到其他地区”。

——摘编自杨静《从贸易角度看纺织文化的交流互鉴——以16—18世纪的莫卧儿王朝为例》

材料二 在18世纪末19世纪初,英国棉纺织品的出口总值由1780年的355060英镑上升到了1790年的1662369英镑,再上升到了1802年的7624505英镑。这种持续的增长最终导致棉纺织品的出口取代了英国传统的民族工业—毛纺织产品的出口。正是在18世纪中后期英国棉纺织业的迅猛发展中,出现了国际性的劳动分工,以英国为中心的世界经济体系开始建立,世界逐渐成为一个统一的经济单位,第一次经济全球化在英国的棉纺织贸易中逐渐形成。

——摘编自杨松《近代英国棉纺织业发展研究(1760—1860)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括莫卧儿时期印度的棉纺织品能够享誉世界的主要原因,并分析以英国为代表的欧洲各国采取的保护主义措施所产生的影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,评析英国棉纺织业的发展与经济全球化之间的关系。

材料一 先秦诸子异说,辩驳之风盛行,其中儒法之礼与法、德与刑对立。然而,战国末期儒法合流的取向巳初露端倪,这在《管子》和《荀子》那里已有所反映。……但西汉自立国以来,随着儒家地位的不断回升以及儒法双方某些内在因素的相近性,儒法在政治实践的过程中既相互冲突又彼此靠拢,最终演化出了一些新的事物,如儒家化的法律等,对中国传统的社会结构及其运作有着深远的影响。

——摘编自刘宝村《秦汉间的儒法合流及其影响》

材料二 汉初从秦暴虐酷刑、二世而亡的教训中,得出“刑罚积而民怨背,礼文积而民和亲”的悲剧总结。在沿用秦所建立的法律制度框架基础.上,将儒家的伦理道德引入法律,改变了秦律的残忍冷酷。董仲舒是西汉中期以后礼法融合的重要理论奠基人物,他构建了一套融合礼与法的天人感应宇宙论哲学基础,从理论上解决了礼法融合的障碍。董仲舒的学说为经义决狱开启理论合理性,并为后世统治阶层构建更为完整的德主刑辅法制模式提供了重要的理论支持。董仲舒大力倡导的“春秋决狱"有力地促进了法律伦理化的司法审判实践。开始了后世引礼入法、引经决狱的潮流,启动了法律儒家化过程。

——摘编自寇纪元《从儒法论争到儒法融合:我国儒家法传统的形成及现代思考》

(1)根据材料指出秦汉时期儒法关系的演变趋势,并结合所学知识分析促进这种演变的因素。

(2)根据材料并结合所学知识对这一趋势加以简要评析。

材料一 秦统一六国后,在郡内设置“监”这一官职。汉初,各地方不定期派遣御史去监察。经过汉初数十年的休养生息,至武帝时则"民则人给家足,都鄙縻间满,而府库余货财。京师之钱累巨万"。汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,又颁布“推恩令”,还三次大规模地出击匈奴,使匈奴远遁漠北。正是在这个大背景下,“武帝元封五年,初置部刺史,掌奉诏条察州”。这样,充分调动了中央与地方两个方面的积极性,实现了监察权与行政权相分离,基本摆平了中央与地方的关系。因此完全意义上的纯监察制度是汉武帝时期的刺史六条察州制,故清顾炎武称"刺史六条为百代不易之良法"。

——摘编自史云贵《汉代刺史制度述论》

材料二 秦中央监察机关为御史府,御史大夫为副丞相,佐丞相之职,御史府附从于相府之内。汉初承用秦制,御史大夫既为副丞相,又是监察长官。汉朝中央监察机关由司直、司隶校尉和御史府组成。司直属于丞相府官员,主要负责行政系统内的监察,集行政与监察于一身。西汉后期至东汉,御史大夫转为三公之一、御史中丞不再履行相应的行政职责成为独立的最高监察长官。

——摘编自艾永明《中国古代监察体制评析》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉武帝实行刺史制度的背景。

(2)根据材料二、指出秦汉时期中央监察体制发生的变化,并分析这一变化的影响。

材料 有学者指出,对历史上的疫病的学术研究,其意义不在于为未来的突发自然灾疫提供直接的对策,而在于长远地促进社会的进步、价值的稳定、文化的发展、精神的提升。

——摘编自余新忠《明清以来的疫病应对与历史省思》

阅读材料并结合所学中医药的成就相关知识,对该学者的观点加以评析,得出结论。(要求:对该观点赞成、否定或修改均可,并阐述理由)材料一:经过唐末五代战乱的破坏,教育面临严重危机。北宋初期,书院应运而兴。宋代书院数量众多,对学生入学没有严格的身份限制。书院有丰富的藏书,又受佛教禅林讲学制度的影响,“往往依山林,即闲旷以讲授”,集教学、藏书及学术研究于一体。

白鹿洞书院 | 朱熹在此讲学,朝廷又赐国子监经书 |

岳麓书院 | 理学家张栻曾在此讲学,并和朱熹进行学术探讨和论辩;2005年正式恢复湖南大学岳麓书院 |

丽泽书院 | 理学家吕祖谦所建,倡导“讲实理、育实才而求实用”的学风 |

象山书院 | 在陆九渊主持下,求学者多达数千人;得诏赐“象山书院”匾额,盛况空前 |

——摘编自方颖《论佛教对儒家书院复兴的影响》

材料二:晚清时期虽在兵燹之中,却相当重视教育对于富国、强国的积极作用,进而维护清政府的统治。从某种程度来说,晚清时期的教育比社会其他一些领域更早地踏上了近代化的历史进程。晚清时期,教育近代化变革的主要目的在于富国、强国,从而维护清王朝的统治,但由于教育近代化的被动性,变革是非系统且自下而上的。教育变革的演进,既有传统文化的自觉,也有对西方文化冲击的回应。由于无法真正地充实传统文化的内核,“中学为体”便聚焦在维护皇权统治上,而非造就新人;“西学”在教育上的内涵、外延日益丰富,经历了由器物到制度再到思想的演变。“中体西用”的宗旨面临着“体用不二”的挑战,近代化带来的文化认同危机也产生了伦理危机,对传统的人身依附关系提出了挑战。道德体系及道德教育模式解构与建构的乏力,从社会伦理关系上加剧了传统文化的断裂。

——摘编自戴红宇、张荣伟《论晚清教育的变革与断裂》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋代书院的特点,并分析其形成的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,评析晚清时期的教育转型。

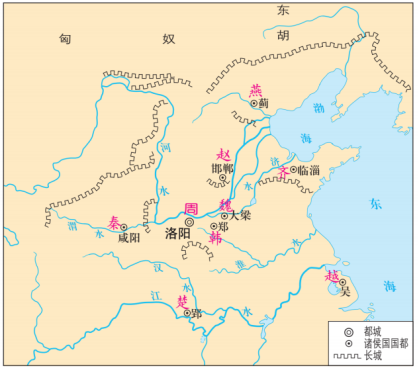

材料一 战国形势图

材料二 皇帝奋威,德并诸侯,初一泰平。堕坏城郭,决通川防,夷去险阻。

——摘编自《史记·秦始皇本纪》

秦已并天下,乃使蒙恬将三十万众北避戎狄,收河南,筑长城,因地形,用制险塞,起临洮,至辽东,延表万余里。

——摘编自《史记·蒙恬列传》

材料三 清朝入关后,一直没有修缮过长城,康熙三十年(1691),古北口一带的城墙有不少地方损坏倒塌,边防总兵蔡元上疏朝廷请求修缮,工部等建议康熙帝予以批准。康熙帝认为“帝王治天下自有本原,不专恃险阻。秦筑长城以来,汉、唐、宋亦常修理,其时岂无边患?明末我太祖统大兵长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当,可见守国之道,惟在修德安民,民心悦则邦本得,而边境自固,所谓众志成城者是也。”

——摘编自《清圣祖实录》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出秦朝修筑长城与战国修筑长城的不同之处。(2)根据材料三并结合所学知识,评析康熙帝对修筑长城的看法。