材料一 商鞅在秦国担任丞相十年,“令民为什伍而相牧司、连坐,告奸者与斩敌首同赏,不告奸者与降敌同罚。有军功者,各以率受上爵。为私斗者,各以轻重被刑大小。戮力本业,耕织致粟帛多者,复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥”。这促进了秦国“道不拾遗,山无盗贼,民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”。但因为“凌轹公族,残伤百姓”,“用法严酷”,以至于“车裂以徇,尽灭其家”。

——摘编自司马光《资治通鉴·周纪》

材料二 苏轼认为,商鞅虽使秦国走向富强,但政令严苛,使民众产生怨怒与抵触;“其民见刑而不见德,知利而不知义,卒以此亡”。因此,“帝秦者商君也,亡秦者亦商君也”。

——摘编自杨胜宽《苏轼与郭沫若对商鞅评价的分歧及其原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括商鞅推进中央集权采取的措施。(2)根据材料一、二、归纳司马光与苏轼对商鞅变法评价的共同之处,并结合所学知识说明其出现背景。

材料一 1822—1823年,欧洲“神圣同盟”企图干涉拉丁美洲革命。1823年12月,美国总统门罗发表国情咨文,宣称:“今后欧洲任何列强不得把美洲大陆业已独立自由的国家当作将来殖民的对象”,“让我们坐视欧洲列强对它们(美洲地区)进行任何方式的干涉而不加过问是不可能的”。同时指出美国对欧洲的政策是“不干涉任何国家的内政,不对任何国家所加于我的损害妥协”。这就是著名的“门罗宣言”。

——摘编自蒋相泽主编《世界通史资料选辑》近代部分等

材料二 1969年7月,美国总统尼克松在谈及美国对亚洲“友邦”的政策时说:“在国内安全问题上,在军事防务问题上,除非受到一个大国的带有核武器的威胁以外,美国将鼓励并有权期望逐渐由亚洲国家本身来处理。”这被称为“尼克松主义”。1970年2月,尼克松进一步指出:“美国仍将参与盟国与友邦的防卫和发展。但是美国不能也不会为世界上所有自由国家设想和拟订全部计划、执行全部决策、承担全部防务责任。”为此他提出将“伙伴关系、实力和谈判”作为新的“和平战略”的三大支柱。1971年7月,尼克松在讲话中认为世界存在美国、西欧、苏联、中国和日本五大力量中心,美国不再处于完全占支配的地位,必须对外交政策作出调整。这些都扩充了“尼克松主义”的内涵。

——摘编自彭树智主编《世界史·现代史编》下卷

(1)根据材料一、结合所学,概括指出门罗宣言发表的历史背景。(2)根据材料二、概括指出20世纪60年代末“尼克松主义”的主要内涵,并结合所学,简要归纳20世纪70年代“尼克松主义”之下的美国对外战略应对。

(3)综合上述材料和所学知识,一句话概括门罗宣言和尼克松主义所体现的实质。

材料一 古代玛雅人分布较广, 他们培植了玉米、蕃茄、辣椒等重要农作物。14 世纪.初兴起的阿兹特克人不断向外扩张,征服周围许多部落,形成一大帝国。阿兹特克人的农业、狩猎、捕鱼比较发达。印加人是南美洲印第安人的一支,住在安第斯山中部。印加社会等级森严,农业、手工业发达。印第安人在其有限的活动范围内,难以逾越自然界的重重障碍而将其文明的星星点火,带到更远的地区。一拉关古代印第安文明是古代人类文明中的一种特殊类型,他们处在生产力和科学技术水平十分落后且极端孤立隔绝的状态。

——摘编自程洪《论拉丁美洲古代印第安文明的特点》

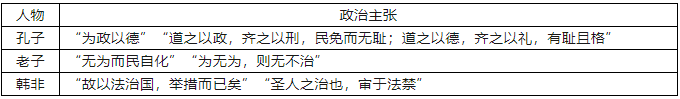

材料二

——引自《论语》《老子》韩非子》.

材料三 封建制的核心是领主附庸关系。 这种关系有一个关键点:统治是有限度的统治,效忠是有限度的效忠,即双向的权利义务关系。如果附庸违背了契约,领主可以抛弃附庸;如果领主违背了契约,附庸认为他们同样可以不承认领主。因此,中世纪的西欧封建制中有“忠诚”,同时也有“撤回效忠”,被统治者对统治者的反抗具有一定的合法性。

——据侯 建新《早期欧洲文明建构及影响》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳古代拉丁美洲文明发展的特点。

(2)根据材料二,概括孔子、老子、韩非的政治主张。结合所学,指出秦汉时期治国主导思想的演变。

(3)据材料三并结合所学知识,概括中世纪欧洲封建制度的特点和影响。

材料一1922年6月,中国共产党便邀请国民党等革命民主派召开联席会议,商讨建立一个民主主义的联合战线的问题。1923年,中共三大最终确立了建立革命统一战线的基本政策。1924年,以邹鲁等人为首的国民党右派分子公开反对国共合作,对此,陈独秀等共产党人发表了一系列文章坚决予以驳斥和回击。在黄埔军校里,周恩来、叶剑英曾分别担任政治部主任、教授部副主任,聂荣臻、萧楚女等人先后在军校任教,他们不断宣传革命思想,培养了一大批军事素质强、政治觉悟高的学员。国民革命中,工农运动在中国共产党的领导下如火如荼:从1926年10月到1927年4月,仅武汉地区的工人罢工斗争就达三百多次,数十万人参加。上海工人连续发动三次武装起义,并最终在周恩来等共产党人的领导下取得了胜利。1926年11月,在毛泽东的领导下,湖南、湖北、江西等省份掀起农运浪潮。

——摘编自赵建栩《如何认识中国共产党在国民大革命中的作用》

材料二 还在1927年7月初,即汪精卫领导的武汉政府还没有对共产党人下逐客令的时候,无论是共产国际还是中共中央,都已清楚看到国共关系全面破裂的前景了,大家基本上一致认为破裂后的形势对共产党人不利。蔡和森、毛泽东等人明确认为只有“上山”一途,即依傍山地避开国民党各路大军的围攻,伺机发展壮大。然而.随着陈独秀辞去总书记职务,共产国际指派不满30岁的格鲁吉亚人罗明纳兹前来担任新的国际代表,苏共中央出钱欢迎宋庆龄、邓演达等前往莫斯科商谈另立革命的国民党问题,武汉政府麾下第二方面军总指挥张发奎声言:“第二方面军无论如何决不反对共产党,不与共产党分家。”共产党人对形势的估计又明显地变得乐观起来了。

——摘编自杨奎松著《中国近代通史·第八卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国共产党在国民大革命中的主要作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括国共关系彻底破裂前,共产党人“又明显地变得乐观起来了”的原因。

材料一 夏商周的统治基础是内外贵族的联合,重要的辅助大臣都由宗亲贵族担任。官员世袭作为古老的选官方式,并未随社会进步销声匿迹,汉代“任子”、唐宋“恩荫”、清代“荫典”均为其遗存。汉代以察举、征辟选官,荐举选拔标准有三,“一曰德不当其位,二曰功不当其禄,三曰能不当其官”。然而,举荐者的特殊地位决定了凭意志取人成为定式,举荐者与被举荐者之间往往体现为官宦之亲、门生故吏等特殊关系。隋唐五代的科举选官,受选地域由城市趋向广大乡村,受选者的社会地位越来越低,受选对象数量日渐增多。同时,限制条件也增添了许多新内容,如唐代的任用标准增加了身、言、书、判等条件。隋唐以后,科举考试选官逐渐成为主流的官员选拔方式。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》

材料二 近代西方国家参考和借鉴中国科举制度,制定了近代文官考试选拔制度。西方文官制度的一条基本原则是文官政治中立,不参与党派活动,文官自身更不能组织党派或政治组织,使政府工作在政党轮流执政时可以稳定运行。文官考试重视公平公正、人人平等原则,重视业务素质与能力,还制定不同职务的具体选拔标准。

晚清选官制度,虽模仿西方进行了一系列改革,但这一切本质上都是为了满足皇权统治需要,而不是整个社会需要。在官员选拔中,满族贵族始终保持特权地位。中国自古就是儒家思想与教育体系和选官制度合而为一,晚清时期儒家经典依然是选官考试的主要内容。

——摘编自张靖《晚清选官制度变革研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代选官制度发展的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析晚清与近代西方在文官选拔上的差异。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,归纳官员选拔中应该遵循的基本原则。

材料一 整个中国是一个“天下”,“天下”没有边,也没有边界,只有向远处扩散而逐渐淡化的影响力。而且,这种影响力不一定是统治的权力,而是通过文化交融而构成的一个新文化,其中包含了各种地方文化。将各种地方文化吸纳入中原文化,使“天下”的文化多元而渐变,共存而不排他。这样一个核心,加上其放射的影响力,终于形成了“后世”的中国。

——摘编自许倬云《说中国》

材料二 “有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国;仁义充塞(仁义得不到发扬),而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下……保天下者,匹夫之贱与有责焉耳。”“自天下为家,各亲其亲,各子其子,而人之有私,固情之所不能免矣,故先王弗(不)为之禁。非惟弗禁,且从(顺应)而恤之(体恤百姓的私情)。……合天下之私以成天下之公,此所以为王政也。”

——顾炎武《日知录》

(1)根据材料一并结合春秋战国至秦汉时期的相关内容,归纳“‘天下’的文化多元而渐变”的主要原因。

(2)依据材料二,概括顾炎武“天下观”的核心内涵,并结合所学知识,分析其时代价值。

材料 经过唐末五代的武人政治,宋太祖不愿再见军队夺取政权的威胁。宋代的政治权力,即倚仗儒生士大夫所撑持的一个庞大的文官系统……成为中国社会的常态。宋代科举取士,儒生基本上是经由竞争,以经典知识与文字表达能力,进入文官系统。宋代名臣,如三苏(苏洵、苏轼、苏辙)两宋(宋郊、宋祁)范仲淹、王安石、文天祥……都没有显赫家世,凭着文采与知识,在士大夫中脱颖而出。

宋代优遇士大夫,胜于前后列朝。据说,宋太祖留下祖训,不得诛戳士大夫。核对历史,宋代党争虽烈,失势的官员至多降职贬逐,却没有杀身之祸,甚至身陷罗网也属罕见。宋代知识阶层的地位提高,来必只是由于政权对文人儒生的尊崇,其实还在于这一阶层人口众多,形成相当广大的社会基盘。……大概由于教育较为普及、知识传布较为方便之故。宋代知识阶层的社会地位,也较过去更为重要。读书人往往是以个人的身份,在小区拥有发言权,受乡里尊重。

——摘编自许俾云《万古江河》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出宋代知识分子地位提高的表现

(2)根据材料并结合所学知识,归纳说明宋代知识分子地位提高的主要原因。

材料一 孙中山在1905年《民报发刊词》中认为,“罗马灭亡,民族主义兴,而欧洲各国以独立。”民族主义就是“种族革命”,就是“驱除鞑虏,恢复中华”,推翻清朝统治,争取实现民族的独立自主。在1924年1月《中国国民党第一次全国代表大会宣言》中则认为,“国民党之民族主义,有两方面之意义:一则中国民族自求解放,使中国民族得自由独立于世界,盖民族主义,对于任何阶级,其意义皆不外免除帝国主义之侵略。二则中国境内民族一律平等。”

——摘自魏新柏《孙中山著作选编》

材料二 以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人,根据马列主义的基本原理,把中国长期革命实践中的一系列独创性经验作了理论概括,形成了适合中国情况的科学的指导思想,这就是毛泽东思想。……它在土地革命战争和抗日战争时期得到系统总结和多方面展开而达到成熟,在解放战争时期和中华人民共和国成立以后继续得到发展。毛泽东思想是马列主义在中国的运用和发展,是被实践证明了的关于中国革命的正确的理论原则和经验总结,是中国共产党集体智慧的结晶。

——摘自《关于建国以来党的若干历史问题的决议》

材料三 20世纪中国革命具有“高山滚石”效应,革命一旦启动,越滚越猛,前一次的成功,会激励后一次的继续;前一次未能实现的目标,后一次会采取更激烈的手段去实现,革命的诉求指数不断提升。辛亥革命、国民革命、共产革命就是中国革命过程中相互衔接、演进的三个阶段,共同构建了“中国革命”这一历史事件。其间代表性的国共两党的关系,也经历了20年代“党中有党”、30年代“国中有国”、40年代前期“一国两制”的阶段。

——摘编自王奇生《高山滚石:20世纪中国革命的连续与递进》

(1)阅读材料一,结合所学,归纳1924年“国民党之民族主义”相对于1905年而言所具有的新内容,并简析其积极意义。用一句话指出孙中山一以贯之的民族主义思想内涵。

(2)阅读材料二,结合所学,扼要指出毛泽东“在土地革命战争和抗日战争时期”提出的关于中国革命道路、革命步骤、革命动力及发展前景的基本主张。

(3)阅读材料三,结合所学,有两点认识可供选择讨论:①“近代中国国共两党合则两利,分则两伤”。试从20世纪20年代“党中有党”、30年代“国中有国”、40年代前期“一国两制”的相关史实进行阐释。②“20世纪中国的三次革命是一个不可分割的整体”。试以中国近代史的相关史实进行阐释。

材料一 盖秦汉间为天地一大变局。自古皆封建诸侯,各君其国,卿大夫亦世其官,成例相沿,视为固然。其后积弊日甚,暴君荒主,既虐用其民,无有底止。强臣大族,又篡弒相仍,祸乱不已。……其势不得不变,而数千年世侯世卿之局,一时亦难遽变。……汉祖以匹夫起事,角群雄而定一尊,其君既起自布衣,其臣亦自多亡命无赖之徒,立功以取将相,此气运为之也,天之变局,至是始定。

——(清)赵翼《廿二史札记》

材料二 官僚政治运转正常时,官员“更新率”一般是较高的,经常有父为高官而子为匹夫,或朝为高官而暮为匹夫的情况,从而对贵族化趋势构成抑制。但另一方面,“世卿世禄”在汉代还不是太遥远的记忆,官僚显贵世代传承权势的要求显得“合情合理”,君主应予保障以换取其效忠,并为之提供了“任子”一类特权性起家途径。由此,“世家”、“官族”在一度中衰之后,便在新政权中开始了新一轮的缓慢积累。

——摘编自吴宗国《中国古代官僚政治制度研究》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出秦汉间为“天地一大变局”的表现,结合所学知识归纳出现“变局”的历史背景。

(2)据材料二并结合所学知识,概括汉代官僚政治出现贵族化趋势的原因,并说明官僚贵族化的主要途径。

(3)据材料一、二并结合所学知识,简析官僚贵族化对政治发展的消极作用

材料一 四科取士:一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令,足以决疑,能案章覆问,文中御史;四曰刚毅多略,遭事不惑,明足以决,才任三辅令

——《续汉书·百官志》

材料二 今立中正,定九品,离下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。爱僧决于心,情伪由于己。……所欲与者,,获虚以成誉;所欲下者,吹毛以求疵。高下逐强弱,是非由爱憎。随世兴衰,不顾才实,衰则削下,兴则扶上。或以货赂自通,或以计协登进;附托者必达,守道者困悴。无报于身,必见割夺;有私于己,必得其欲。是以上品无寒门,下品无势族。

——(唐)房玄龄等《晋书·刘毅传》

材料三 因考试乃一种公开竞选,公平无偏滥。……寒苦子弟,皆得有应考之可能。又考试内容,全国统一有助于全国各地文化之融结。……此一千年来,中国社会上再无固定之特殊阶级出现,此制度预有大效。”

——钱穆《国史新论》

请回答:

(1)根据材料一和所学知识,指出“四科取士”所指代的制度并归纳其选拔人才的标准。

(2)根据材料二和所学知识,对比材料一,分析选官标准的变化并概括该选官制度的弊端。

(3)根据上述材料和所学知识,概括说明材料三中选官制度的积极意义。