材料一 汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都鄙廪庾皆满,而府库余货财。京师之钱累巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。若至力农畜,工虞商贾,为权利以成富,大者倾郡,中者倾县,下者倾乡里者,不可胜数。

——摘自司马迁《史记》

材料二 文化和文学的重心下移,跟教育的普及有关……农村下层民众的孩子,学习基础普及的文化知识,主要靠的是分布于乡里村落的乡先生。有些科举落第者回归乡里,参与着不少村学、家塾,这些民间私学分布的时间、空间及其教学层次和灵活度,显然不是官办的州县学校以及书院所能比拟的。现在说到启蒙教育的课本,都会说“三、百、千”,也就是《三字经》《百家姓》《千字文》,《千字文》是最早的,南朝时候就有了。《百家姓》是北宋前期在江浙一带的吴越旧地出现的。《三字经》则出现更晚,一般认为是南宋后期王应麟编的,明代以后又有改动。这样的民间教育,启蒙式教学,渗透到平民阶层,奠定了中国文化近千年来广大而深厚的基础。

——摘编自邓小南《忧患与繁荣:宋代历史再认识》

(1)根据材料一、结合所学分析汉初兴七十余年的原因。并举例说明西汉统治者如何应对富者“大者倾郡,中者倾县,下者倾乡里者”的现象。(2)根据材料二、指出宋代基层教育的普及方式。结合所学,简要分析宋代文化下移的背景。

材料 牛的形象在中华文明原始时期就已出现,牛耕图就是其中较为重要的载体。隋唐时期,牛耕图并不只在描绘北方旱地牛耕场景,南方水田耕作场面日益丰富,牛耕图像逐渐定式,同时牛耕图的载体也发生相应变化。唐代山水画的兴盛,使牛耕图从秦汉魏晋时期的画像砖石发展至墓室及洞窟壁画之中,如唐高祖李渊从弟李寿之墓中就见两幅牛耕图。同时该时期牛耕图样逐渐丰满,并不止于单纯牛耕活动描绘,还增添了画面背景的刻画。牛耕也出现在佛教壁画之中,如凿于盛唐时期的莫高窟刻画了《佛说弥勒下生经》中一种七收的场面,画面中就有牛耕图的出现。

宋代画家对于牛耕的描绘日渐脱离墓室以及洞窟壁画之中,牛耕形象越来越多地出现在纸本绘画上,出现在文人画家笔下,且并不再局限于对农事的真实描述,而是以耕牛来寄托画家之思,并逐渐成为皇权的教化工具。据史料载: “仁宗宝元初, 图农家耕织于延春阁。”

明清时牛耕图已经不再限于壁画以及纸本绘画之中,载体形式丰富多样,如陶瓷、版画、年画等,与世人的生活愈加紧密。与此同时,承袭宋元之制,皇权对耕织图重农劝桑的教化作用极为重视,据悉明代仇英、唐寅皆绘过耕织图,至清代多位皇帝都曾任命宫廷画家画耕织图。

——摘编自夏恒《象征与教化:中国古代牛耕图发展的多重性》

(1)根据材料并结合所学,概括中国古代牛耕图的主要发展趋势。(2)根据材料并结合所学,分析中国古代牛耕图变化的主要原因。

材料一 二战后,黑人再次经历了城市化进程,他们从南部农村来到北部城市,该现象直到20世纪60年代也没有减弱。尽管许多黑人在经济地位上与白人处在同一个阶层,但黑人仍然面临着困境。一是教育、住房、交通和公共设施被隔离;二是就业上的歧视,黑人雇员不仅就业困难,而且工资低, 因此处于激烈的商业竞争旋涡之中。许多雇主认为市中心的黑人既无技术,也没有职业道德。

随着美国经济的变化,对包括黑人在内的少数族裔有着很大的影响。学者对美国52个大都市区研究表明,工厂地点转移导致10%~30%的工人失业,黑人失业率比白人失业率要高。1970年至1980年间,30%~50%的失业者来自黑人。这一变化使美国的少数族裔中出现了大量的底层阶级。与此同时,这种变化也体现在农村。从1970年到1985年间,南部乡村黑人,无论和农村的白人相比,还是和城市里的黑人相比都存在着持续地高失业率。

——摘编自石光宇《美国后工业化时代少数族裔经济地位研究》

材料二 党中央高度重视民族地区的经济现代化,在2012年至2021年的短短十年里,民族地区经济发展实现了巨大的飞跃,西藏、贵州、云南地区生产总值年均增长分别为9.5%、9.4%、8.4%,增速分列全国第一、二、五位。

党的十八大以来,民族地区的许多发展短板得以补齐,例如,2021年,民族地区共建成5G基站17.79万个,医疗卫生机构床位数增长73.7%,西藏乡镇、建制村公路通畅率分别为94.55%、77.94%,内蒙古在近十年累计实施老旧小区改造46.4万户、危房改造116.65万户,配套建成各类保障性住房和棚改安置住房160多万套。

——摘编自李伊《党领导各民族实现中国式现代化的三重逻辑探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括美国黑人群体面临的主要困境及其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析我国少数民族地区现代化发展的历史意义。

材料一

| 内容 | 出处 |

| 周道既衰,穆王眊荒,命甫侯度时作刑,以诘四方。墨罚之属千,劓罚之属千,髌罚之属五百,宫罚之属三百,大辟之罚其属二百。五刑之属三千,盖多于平邦中典五百章,所谓刑乱邦用重典者也。(墨、劓、髌、宫、大辟都是残害肢体的肉刑) | 《汉书·刑法志》 |

| 汉文除肉刑,善矣,而以髡笞(kūnchī剃去须发,鞭打身体)代之。 | 《文献通考》 |

——改编自吕思勉《中国通史》

材料二 明清时期恢复隋唐“三法司”制度,以刑部、都察院、大理寺主管司法事务,但三者的分工已经发生变化,改为“刑部受天下刑名,都察院纠察,大理寺驳正”。洪武十五年(1382年)朱元璋“命天下诸司刑狱,皆属刑部,都察院详议平允,又送大理寺审复,然后决之”。以后,刑部成为主要的司法机关,大理寺则是复核机关。由于刑部总管司法而事重,所以在洪武二十三年(1390年),刑部按省区划分增设12属部,后定为13清吏司,分管中央各部门和各省刑名案件。清代增刑部下属为17清吏司,并规定外省刑案一律由刑部复核,非特旨允许,大理寺和都察院不必过问,三法司会审也要由刑部主稿。

——摘编自韦庆远、柏桦《中国政治制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉初刑罚改革的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,简析明清中央司法行政制度加重刑部事权的原因。

| A.鸦片战争爆发的必然 | B.太平天国失败的根源 |

| C.晚清改革失败的原因 | D.晚清政府衰败的表现 |

材料一 在19世纪初,围绕“如何解释中国,英国人该如何和中国人做生意”这一问题,英国“自由贸易派”认为:十三行不怎么热衷进口西方商品,不代表中国市场对西方商品完全不感兴趣,因为在正式贸易以外,还存在大量的走私贸易;中国人实际上是和英国人一样喜欢经商;清朝政府恐惧汉族人与外国交流,妨碍清朝人进一步接受西方产品的就是清朝官方的法令和制度;从历史上来看,沙皇俄国打通与清朝之间的贸易大门,靠的是展示武力而后谈判。所以要促使清朝改变贸易政策,最好的办法是强硬手段。

——摘编自《马克思恩格斯选集》

材料二 20世纪七八十年代,美国先后通过了《1974年贸易改革法》《1979年贸易协定法》《综合贸易和竞争力法》(1988年),宣布美国的贸易政策由“自由贸易”逐渐转变为“公平贸易”。这些法案赋予总统以动用各种手段来反对“非公平贸易”的权力,包括因贸易逆差问题、劳工权利问题、知识产权、环境保护等原因向其他国家发起报复性贸易制裁。在具体适用层面表现为,美国指认他国“不公平贸易行为”如何侵害本国利益,并据此附以相应“救济”措施。与此同时,当美国的贸易政策与国际法冲突时,美国政府公然声明法律冲突之下以美国国内法为准。对“公平贸易”政策的青睐逐渐超越党争,在美国高层政客中达成共识。

——摘编自朱洁《美国的“公平”贸易,真的公平吗?》等

(1)根据材料一并结合所学,评析这一时期英国“自由贸易派”的观点。(2)根据材料二并结合所学,分析20世纪七八十年代美国调整贸易政策的背景,并谈谈你对美国“公平贸易”政策的认识。

材料一抗日根据地的经济建设,是在民族矛盾上升为国内主要矛盾,国共两党为共同抵御外侮,挽救民族危亡,而实行的第二次国内合作这样一种比较特殊的社会政治背景下进行的。华中地区是新四军和八路军在抗战相持阶段共同开创的一个根据地,在战略上有重要的地位,华中局明确要求以发展生产为中心,大力提倡发展棉纺织业、造纸、制皂、制蜡等小型工业和手工业,争取实现自给自足的目的。农业生产要以垦殖荒地和调节水利为重点,根据地应大力提倡,并设法保障其发展。

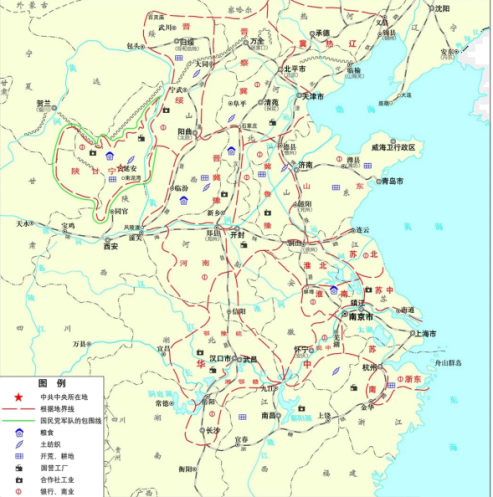

材料二下图是1941年—1945年抗日民主根据地经济建设成就示意图

(1)根据材料一并结合所学,简述华中根据地经济建设的意义。

(2)根据材料二并结合所学,指出敌后抗日根据地经济建设的分布特征,并分析形成原因。

工业革命,对世界历史发展产生了深刻的影响,女性的角色与地位也随之变化。

材料一 伦敦布莱恩特和梅公司的火柴厂女工每天工作14小时,每周的工资却不到5先令。公司实行从3便士到1先令不等的罚款,女工并不能每次都拿到全额工资。违规行为包括聊天、掉火柴或未经允许上厕所。……火柴所用的黄磷原料,导致皮肤发黄、脱发和颚骨炎(骨癌的一种)。

——1888年安妮·贝桑特《伦敦的白奴制》

材料二 《Pall Mall公报》的编辑威廉斯·特德、工党选举团的亨利·海德和救世军的凯瑟琳·布斯都加入了记者安妮·贝桑特争取改善工厂女工工作条件的运动。

英国最著名的《泰晤士报》等其他资本控制的媒体报纸,指责贝桑特是社会主义煽动者,评论说:“女工们在不负责任的顾问怂恿下去罢工。这些现代工业化世界的害虫,正竭尽全力使这场争论达到顶点。”

——摘编自夏金娇《论工业革命背景下英国妇女地位的改变》

材料三 在两周内,由于工会的支持和一场筹集了400英镑巨款的公共运动,妇女们赢得了重大的让步。她们组织了工会——英国最大的妇女和女孩组成的工会。这是英国“新工会主义”爆炸式的巨大进步,当时技能不熟练的女工第一次组织成了工会。

——安娜·慕尼沃兹和艾伦·伍兹《马克思主义与女性解放》

(1)根据材料一、材料二与所学,概括当时社会对女工罢工的两种不同态度,并分析态度不同的原因。

(2)综合上述材料与所学,说说工业革命如何改变女性的社会地位。

材料一 1938年10月,汪精卫在重庆召开的国民参政会一届二次会议上公开发表“凡两国战争终须和平,以我国积弱,非和平即亡国”的失败言论,民盟坚决主张“反对中途妥协投降”,要坚持抗战到底。

1944年,豫湘桂大溃败,国内外舆论一片哗然。为了挽救危局,1944年10月10日,民盟发表《对抗战最后阶段的政治主张》,建议国民党统筹战备、给养、训练以及要凭战绩升降军官,撤换抗战以来作战不力的将领,改善官兵的生活待遇以期提高战斗力,发展本国的军需工业以增强军事实力。

抗战进入相持阶段后,在政治上国民党日益腐败和消极,在经济和军事上亦发生了严重的危机。1944年3月周恩来号召开展民主宪政运动。民盟积极支持并参加这一运动,创办报刊抨击国民党的一党独裁统治,强烈要求开放政权,实行民主政治。民盟领导人张澜认为,“某一党获得政权后,就高唱以党治国”,“实行一党专政,视国家为一党所私有”,“而且党权竟超过国权……于是党治便自然而然的成为独裁政治”。

——摘编自张磊《略论中国民主同盟在抗日战争中的历史作用》

材料二 中国民主党派是中国抗日战争中的重要力量。1936年,救国会和第三党就发表宣言,指出挽救民族危亡唯一之途,是国内各党派都要“重其相同,轻其相异”,建立反日阵线,举国一致进行抗战。……抗日战争爆发后,救国会大批成员进入陕北、华北、华中等解放区,参加八路军、新四军。乡村建设派的部分成员,面对日本帝国主义的疯狂进攻和国民党军队的溃退,仍留在山东和共产党领导的游击队共同战斗。……民主党派在海外华侨中有着广泛的社会基础和影响,抗日战争爆发后,他们积极动员海外华侨为祖国抗战出力。……抗战以来,华侨每年汇回国内的外汇是10亿元以上,这笔惊人的外汇,对祖国抗战是莫大的资助。

——摘编自宋连胜《民主党派对抗日战争的贡献及原因》

(1)根据材料一,并结合所学,概括中国民主同盟在抗日战争时期的政治主张及其背景。

(2)根据材料并结合所学,概括民主党派对抗战的主要贡献。

材料一从考古文化遗迹看,4000—5000年前西藏昌都地区就已经存在大型古人类聚落遗址,其中包含着部分川西、滇西北地区原始文化因素和特点,与周边地区的原始文化发生了广泛的联系和交融。唐朝时吐蕃政权不断向周边部族扩张,公元7世纪,吐蕃势力逐渐深入和影响滇西北和西洱河地区,并于唐调露二年在塔城设立神川都督府。在此背景下,佛教沿滇藏茶马古道由吐蕃传入南诏统治地区,并以南诏传统宗教文化为基调,形成了独居特色的阿吒力教、东巴教等等。明初,中央王朝视木氏统治势力为防御和抵抗吐蕃势力的依托而大力扶持,木氏历征战而将统治范围扩大到滇西北、藏东南和川西等广大藏区,并实施大规模的强制性移民政策。清中后期至民国时期,随着改土归流在滇藏川等少数民族聚居地的深入推进和大量汉族移民的迁入,汉文化对少数民族文化的渗透成为主流,其程度与范围远大于少数民族文化的互相交融。

材料二文化遗产廊道理念源自美国20世纪80年代,是日益受到国际遗产保护届关注的保护遗产新思维与新战略。此理念以特定的历史活动、文化事件为线索把众多遗产单体串联成具有重要历史意义的廊道遗产区加以整体保护。滇藏茶马古道上千年悠久的历史积淀了灿烂的文化和丰富的遗产资源。然而,在当今全球化、城镇化和现代化加速发展的背景下,茶马古道及古道上珍贵遗产迅速衰竭,古道在邻近地区被人为割裂,造成古道遗产内在的历史和文化联系性断裂,破坏其文化的整体性。面对滇藏茶马古道令人堪忧的保护现实,文化遗产廊道区域化、整体性保护思想契合了古道保护的内在诉求。

(1)根据材料一并结合所学,阐述滇藏茶马古道下民族交融的条件及特点。

(2)根据材料二并结合所学,简析滇藏茶马古道面临困境的原因,并提出相应的解决措施。