材料一 我国从有文字以来经过两千多年的发展,逐步形成了一种阅读系统。这个阅读系统以科举入仕系统中的士大夫阶层为主体,在阅读内容上以儒家经典为主导(如《四书五经》),遵照特定的阅读秩序和行为规范进行阅读。通过阅读,能将所学习到的知识运用在实际生活中,小到能作为谋生的本领,大到能够治国、平天下。所以读书人应该阅读有用的东西,“读以致用”。由此形成了一系列的阅读文化和传统,深刻影响着人们安身立命、做人处世、理想抱负的方方面面。

——摘编自许欢《中国古代传统阅读模式研究》

材料二 耕读模式是由两个行为组成,也是由两个阶层实践,因而有两方面的意思:一是自上而下的,士大夫不以耕种为耻,读书之余经营农业;二是自下而上的,农民不以读书为无用、不可能,耕作之余亲自或督导子弟读书。在文化普及、科举制发展的背景下,宋代社会中耕读已成为普遍现象。耕读文化由此成为中华文明的一个重要组成部分,在宋以来的古代后期意识形态和生产领域中发挥了很大作用。遍及农家的对联“耕读传家久,诗书继世长”,就表明耕读文化普及和深入人心的程度。

——摘编自程民生《论“耕读文化”在宋代的确立》

(1)根据材料一,概括中国古代传统阅读的特点,结合所学分析其原因。(2)根据材料二并结合所学,阐述宋代的“耕读文化”。

材料一 元明清以前的绘画对于“自我”的关注较少。随着文人画审美意识的发展,同时明末思想界逐渐孕育的思想解放运动使文人的思想、个性得到了解放,此时画家们高度关注“自我”。慢慢地“我”呈现于画面之中,自画像作品逐渐增多。明清时期,部分士人挣脱“无我”枷锁,画中人物也从背景中独立出来。画家借助像赞、题记表达自我。苏州人沈周的自画像呈现了眼睛、额头、皱纹和老年斑等更为个性的面部特征。绍兴人徐渭在自画像上写道,“吾年十岁手植青藤”“流光荏苒,两鬓如霜”“合作此图,寿藤亦寿吾”。江南画家唐寅、陈洪绶等也有自画像传世。

——摘编自《中国习画·学术研究》之张怡:《明清自画像浅谈》等

材料二 15世纪以来,意大利人热衷于古典文化,并效法古罗马人定制艺术品以获得不朽荣誉,自画像作为一个独立门类发展起来。画家多在宗教、历史等场景中插入自己的形象。威尼斯人改进了制镜技术,阿尔伯蒂的《论绘画》分析了数学、几何学与绘画的关系,推动了自画像写实风格的发展。画中人物脱离场景,独立呈现。丢勒、提香等人绘制了多幅自画像。丢勒在自画像上写到:“我,丢勒,在28岁时用永不褪色的颜料画下了我自己。”16、17世纪后,欧洲出现自画像收藏热潮,伦勃朗一人就创作了70余幅自画像,莱奥波尔多·德·美第奇则收藏了79幅自画像。

——摘编自巩芹宇《明代中晚期肖像画与意大利文艺复兴时期肖像画比较研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期自画像的特点及其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出15~17世纪欧洲自画像不同于古代中国之处并分析其产生的影响。

材料 下面是某同学在学习近代中国民主革命时期的历史时所记笔记纲目。

| 近代中国的民主革命 一、鸦片战争 1.战争爆发的国际国内背景 2.战争经过 3.《南京条约》的签订 4.战争的影响 二、太平天国运动 1.爆发的原因 2.金田起义与胜利进军 3.建国纲领:《天朝田亩制度》 4.运动转折点:天京事变 5.运动的失败及评价 三、第二次鸦片战争 1.战争爆发的原因 2.战争经过:两个阶段、两次签约 3.战争影响 | 四、甲午中日战争 1.战争爆发的原因 2.战争经过 3.战争的影响 五、义和团运动 1.运动爆发的原因 2.运动概况 3.运动的失败及影响 六、八国联军侵华 1.侵华原因 2.战争经过 3.战争影响 七.戊戌变法和辛亥革命 1.发生的背景 2.过程 3.影响 |

材料一 中国古代监察制度萌芽于社会巨变的战国时期。各国普遍推行郡县制,郡县长官由国君任免,各国实行“见功而与赏,因能而受官”,为监察制度的萌芽创造了条件,但变革也在政治上滋长了严重的不法行为和腐败现象,检举和纠察官僚已十分迫切和必要。自春秋以来,人们已开始认识到“国家之败,由官邪也;官之失德,宠赂章(彰)也”。墨子认为“上之为政,得下之情则治,不得下之情则乱。”法家则明确提出“以法治吏”,主张打破“刑不上大夫”的旧观念,实行不别亲疏、不殊贵贱的“事断于法”原则。诸子百家的治国治官理论,从不同角度、不同程度地阐明了惩官治吏的重要性、必要性和可行性。

——摘编自曹春华《中国古代监察制度论述》

材料二 宋初,统治者认识到官员的俸禄与其廉洁的关系,实行了一项精简官员编制、合并州县、提高官吏待遇的政策。州县官员编制精简后,每位州县官加俸五千钱,之后又不断增加各种额外的津贴。与其他朝代相比,宋朝给予官员的俸禄待遇是最为优厚的。宋代的这种高薪制,对于官员的廉政有正面的保障作用。

——《宋史》

材料三 朱元璋坚持 “吾治乱世,刑不得不重”的观点,立下了“杀尽贪官”的决心,制定峻法,惩治贪官。《大诰》就是其重典治贪的具体表现。《大诰》中普列各式酷刑,如断手、斩趾、阉割、枭首、凌迟等三十多种。朱元璋还创造“剥皮实草”之刑,凡贪污六十两银子以上者“枭首示众,仍剥皮实草”。朱元璋还建立了厂卫制度,锦衣卫直接绕过国家正常的司法机构进行缉捕、拷问,其主要惩治对象是不法官吏。

——单卫华、赖红卫、张相军《中国廉政史》

请回答:

(1)根据材料一,概括战国时期中国古代监察制度萌芽的背景。

(2)根据材料二和材料三,分别指出宋初和明初廉政措施的特点,并分析历代封建王朝重视监察制度建设的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析中国古代监察制度的作用。

材料一:在埃及、伊朗、巴基斯坦等地,发现了大量唐代瓷器碎片,其中包括唐三彩、邢州白瓷、越州黄褐釉瓷等。在我国海南岛东南部海滩和西沙群岛海域,也发现了成捆堆叠的唐宋时期的瓷器。唐宋时期,广州出现几种新行业:和香(把舶来的香料制成香品)、解犀(把舶来的象牙和犀牛角进行切割)、译人(翻译)和舶牙(舶来品交易经纪人)。每年进入广州的外国人约一万人次,广州出现了供外国人居住、经商的“蕃坊”。

材料二:明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

回答下列问题:

(1)据材料一并结合所学,概述海上丝绸之路对唐宋社会经济的影响。

(2)据材料二并结合所学知识,归纳明朝海外贸易“一度活跃”的原因,说明海外白银流入中国的主要背景。

材料一 湘赣边界的秋收暴动是在共产党的旗帜下进行武装斗争的伟大尝试,它在开始时也是以攻占大城市为目标的,在暴动遭到严重挫折时,毛泽东能够坚持从实际出发,实事求是……在实践中开始闯出一条与农民相结合,在农村建立革命根据地以保存和发展革命力量的道路。这条道路代表了1927年国民革命失败后中国革命的发展方向。

——摘编自《毛泽东与中央早期领导人》

材料二1927年11月9日至10日,瞿秋白在上海召集了中央临时政治局扩大会议,会议做出《中国现状与共产党的任务决议案》,强调了“暴动”的重要性:城市工人暴动的发动非常之重要;轻视城市工人,仅仅当作一种响应农民的力量,是很错误的……城市工人的暴动是革命的胜利在巨大暴动内得以巩固而发展的先决条件……当然,最激烈的主张暴动的,是共产国际新任全权代表罗明纳兹。会后以瞿秋白为首的中共新中央,向各地党组织发出了一系列要求组织暴动的指令,但都一一痛遭失败。

——摘编自《历史选择了毛泽东》

材料三 遵义会议通过了《中共中央关于反对敌人五次“围剿”的总结决议》。决议根据党和红军当时所处的战争环境,集中解决了最有决定意义的军事路线问题。鉴于当时党内大多数同志对王明“左”倾冒险主义在政治上的错误尚未清醒认识,决议上写了“党中央的政治路线无疑义的是正确的。”

——郑广谨等著《中国红军长征记》

(1)结合材料一、二及所学知识,概括当时党内在探索革命道路上存在着何种分歧,并分析产生原因。

(2)结合材料三及所学知识,概括遵义会议召开的背景、特点。

(3)结合三则材料和所学知识,概括中国共产党在探索适合中国国情的革命道路过程中所体现出的特点和历史作用。

材料一 运河在宋金年间,因黄河决口,下游"夺淮入海"等原因变得残破不堪,需要寻找南北直通的运河路线。元代开通的京杭大运河只有山东会通河是新开凿的,其他各段在元代以前多有旧迹可循。山东段工程共分为两段进行,一是开挖济州河,二是开通会通河。工程于1289年完工,标志着京杭大运河的全面贯通。至此,京杭大运河自江淮北上,进入山东后,循山东西部穿越鲁西平原,过德州入直隶,济宁、临清、聊城等新兴市镇迅速崛起。运河持续了五百多年的畅通。

——摘编自朱汉明《京杭大运河对山东经济发展的影响研究》

材料二 胶济铁路通车前,山东内陆交通以运河为主,以独轮车、大车和牲畜为主,极大地限制了货物流转,影响山东经济的发展。1898年德国同清政府签订《胶澳租界条约》,其中规定,中国允许德国在山东修筑铁路。1899年9月德国开始修筑胶济铁路,到1904年6月1日,胶济铁路全线通车,青岛、济南、潍县等沿线城市迅速崛起。这是山东境内的第一条铁路,它的建成通车,对山东经济产生了深远影响。

——摘编自朱以清《胶济铁路影响下的近代山东经济变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括元代京杭大运河开通的背景及对山东古代经济的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代交通变化对山东经济的影响。

材料一1890年,张之洞在汉阳大别山开始动工兴建汉阳铁厂。同年,张之洞致电李鸿章,决定开办大冶铁矿。1893年年初,大冶铁矿基建工程完竣,9月,汉阳铁厂亦竣工投产。1908年,时任经理盛宣怀奏请清廷批准,合并汉阳铁厂、大冶铁矿和萍乡煤矿,正式成立汉冶萍煤铁厂矿有限公司,同时使其由官督商办转为完全商办。在盛宣怀主持下,该公司面向社会大规模招股集资,以解决自创办以来的资金困境并谋求扩大生产规模。

——摘编自郭莹、陈错《汉冶萍公司1907-1913年招股述论—兼及近代中国重工业企业遭遇的资本社会化难题》等

材料二 国家无力经营汉冶萍公司,特别是对它缺乏足够的资金支持,而企业在恶劣的市场环境中无法通过产品畅销赢得社会信心。辛亥革命期间,汉冶萍公司损失惨重,为维持生产经营,公司债务出现爆炸式增长,特别是日债在全部资金来源中占有绝对优势,使得汉冶萍公司事实上沦为日本控制的原料供应基地。受激烈的市场竞争和云谲波诡的国内外局势影响,清末民初的汉冶萍公司,正是踏上了这样一条败亡之路。

——摘编自李海涛《清末民初汉冶萍公司资金结构变迁初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉冶萍煤铁厂矿有限公司建立的背景。

(2)根据材料一、二,概括汉冶萍公司发展的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出汉冶萍公司踏上“败亡之路”的原因。

材料一中国 古代的商业,受到种种限制和束缚。这些限制和束缚,有的是受中国社会经济结构特点所制约,有的则来自封建国家的干预。

——摘编自宁欣《中国古代商业发展的概貌和特点》

材料二燕赵、秦晋、齐梁、江淮之货,日 夜商贩而南;蛮海、闽广、豫章、南楚、瓯越、新安之货,日夜商贩而北;吉贝(棉花)则泛舟而鬻诸南,布则泛舟而鬻诸北!虽秦、晋、燕、周大贾,不远数千里而求罗绮绸币者,必走浙之东也。赋税由实物改为交银,概行于天下。商税俱三十税一,不得多收。今天下之人不商其身,而商其志者,比比而然。

一摘编自范金民《明代地域商帮兴起的社会背景》

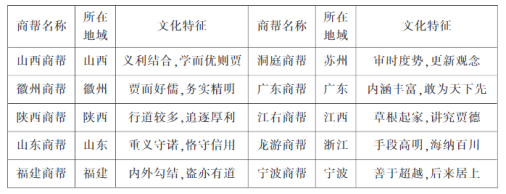

材料 三十大商帮文化特征比较.

一摘编自张海鹏等主编《中国十大商帮》

请回答:

(1)结合所学知识,指出材料一中束缚古代商业发展两个方面的具体表现。根据所学知识简述宋代在市场、货币方面有所突破的主要表现。

(2)根据材料二,概括明代商帮兴起的主要原因。

(3)根据材料三,简析中国商帮文化的特征对现代企业建设的现实意义。

材料一 明清时期手工业的兴盛突出反映在民间私营手工业迅速发展,取代官办工场、作坊,占据了主导地位。……据《明神宗实录》、乾隆《苏州府志》等文献记载,“明万历苏民无积聚,多以丝织为生。东北半城皆居机户,郡城之东皆习机业”。……在这种背景下,从手工场主、包买商中转化出类似西方资本主义劳动组合中的早期“资本家”。……自明中后期至鸦片战争前,中国未进入向工业文明发展的过渡阶段。

——曹大为《明清农耕文明的鼎盛及其在世界工业文明潮流中的殒落》

材料二 1750—1900年四国在世界制造业产量中的相对份额(单位:%)

1750年 | 1860年 | 1900年 | |

英国 | 1.9 | 19.9 | 18.5 |

德国 | 2.9 | 4.9 | 13.2 |

美国 | 0.1 | 7.2 | 23.6 |

中国 | 32.8 | 19.7 | 6.2 |

——据美国学者保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

材料三 1953年,中国在世界制造业中所占的比例仅有2.3%,……中国的人口每年以数以千万计的高速度增长,占人口绝大多数的贫穷的农民,其人均产值低得可怕,……20世纪以来,中国的发展受到过许多干扰。……中国的的工业要想腾飞,必须具备两个条件:长期的安定和巨额的投资。

——保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

(1)根据材料一,概括指出明清时期我国手工业发展的特点;结合所学知识,分析“自明中后期至鸦片战争前,中国未进入向工业文明发展的过渡阶段”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析19世纪末20世纪初美德工业迅速崛起的共同原因有哪些?

(3)根据材料三和所学知识,20世纪50年代中国采取哪些重大措施来改变制造业的落后状态?结果怎样?