| A.指出福利支出加重了财政负担 | B.反对自由主义和资本主义制度 |

| C.提出应建立资本主义生产关系 | D.主张减少政府对经济过分干预 |

| 第一次西征 | 1219—1225年 | 攻灭花刺子模国,蒙古军队直抵黑海北岸 |

| 第二次西征 | 1235—1242年 | 征服今俄罗斯、乌克兰地区的诸多公国和部族,一直打到今德国、匈牙利和巴尔干半岛 |

| 第三次西征 | 1253—1260年 | 攻陷阿拔斯王朝首都巴格达,阿拉伯帝国灭亡 |

| A.第一次西征由成吉思汗发动 |

| B.第二次西征征服了基辅罗斯 |

| C.第三次西征时马可·波罗由陆路来华 |

| D.蒙古西征改变了亚欧内陆的民族分布 |

①神权与王权结合

②中央对地方实行垂直管理

③以血缘关系为纽带形成国家政治结构

④标志着中国开始迈入早期国家起源的历史阶段

| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |

① 这种现象使得社会各阶层流动性增大,不利于社会稳定

② 有利于加强专制主义中央集权制度

③ 有利于打破世家大族垄断官场的情形,是官僚政治取代贵族政治的重要标志

④ 有利于社会上重学风气的形成,但不利于科学技术的发展

| A.②④ | B.②③ | C.①② | D.③④ |

注:工商杂税收入包括盐课、关税、商税、各项杂税等;关税1887年2054万两;1911年3617万两。

| A.民族工业发展迅速 | B.政府财政收支失衡 |

| C.经济结构发生变动 | D.传统产业陷入困境 |

时间:1827年;地点:英国曼彻斯特附近的一个纺织厂;人物:贝蒂•哈里斯;年龄:23岁;工种:纺织工;工作状况:早五点起床,步行上班,6点到18点进行工作;工作内容:看护纺织机;婚姻状况:已婚;子女数量:2个,请表姐照顾。

| A.工业化早期所有纺织工都像哈里斯一样悲惨 |

| B.工业化造成贫富分化严重,激化了社会矛盾 |

| C.工业化给人们的工作和生活带来了深刻的变化 |

| D.工业化的早期,女性主要从事繁重的体力劳动 |

| A.此时欧洲战争策源地正式形成 | B.德法处于“奇怪的战争”阶段 |

| C.此图可示绥靖政策发展到顶峰 | D.苏德爆发战争使二战规模扩大 |

材料一 景德镇属浮梁之兴西乡,土宜于陶。宋景德年,始置镇,奉御董造,因改名景德镇。瓷器生产分为和土、澄泥、造坯、过刮、汶水、打圈、过釉、入匣、满窑等工序,“共计一环工方,过手七十一,方克成器”。

景德……业制陶器,利济天下,行于九域,施及外洋。四方远近事陶之人,挟其技能以食力者,莫不趋之如鹜。万历年间(1573~1620年),“镇上佣工皆聚四方无籍游徒,每日不下数万工”。

——选自《景德镇陶录》《明清经济及中外关系》

(1)根据材料一,分析景德镇制瓷业发展的原因。

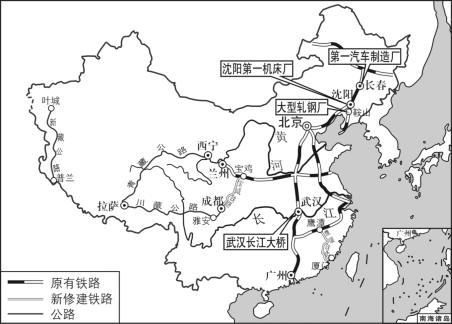

材料二 实现工业化是近代国人“中国梦”的重要内容。读图,回答问题:

图1民国初年民族工业分布示意图 |  图2一五计划工业建设主要成就分布示意图 |

(2)根据上述两图所蕴涵的信息,结合所学知识,说明两个时期经济领域的变化信息,并分析变化的原因。

①“新政”的作用是有限的

②二战的爆发完全消除了资本主义经济危机

③二战对美国经济的恢复起着重要作用

④二战使美国人口锐减,劳动力严重不足

| A.①② |

| B.①③④ |

| C.①②③ |

| D.①③ |

材料 从卢沟桥事变到太平洋战争前,日军对中国的入侵和暴行首先成为了《纽约时报》报道的焦点,在接下来是报道中,美国公众不断从各类新闻里看到了中国各界自救自助令人振奋的形象,以及国民党和共产党不计前嫌团结抗日的光明前景。

太平洋战争爆发后,《纽约时报》的报道方针和策略侧重于对国民党军队和政府的大力突出,强调中美合作的同盟关系;对共产党军队的报道日趋减少,同时,也客观地报道了第一组外国记者访问延安的观察。

——据程廉《美国媒体与中国形象的重构研究(1937-1945——以<纽约时报>为例》

解读材料,从材料中提炼观点,并结合抗日战争的相关史实,加以论述。(要求:写出观点,观点合理、明确,史论结合。)