| 时期 | 登科人数 | 宰相人数 | 进士出身的宰相人数 |

| 唐朝 | 6603 | 123 | 22 |

| 宋朝 | 45640 | 135 | 111 |

| A.推行外儒内法的治国理念 | B.考试程序及录用更趋公平 |

| C.国民的整体素质得以提高 | D.社会阶层流动性得以加强 |

| A.西方列强敌视中华民国 | B.实现民族独立任重道远 |

| C.中国邮政发展举步维艰 | D.清政府的统治根深蒂固 |

| A.经济体制改革目标的达成 | B.公有制经济发展缓慢 |

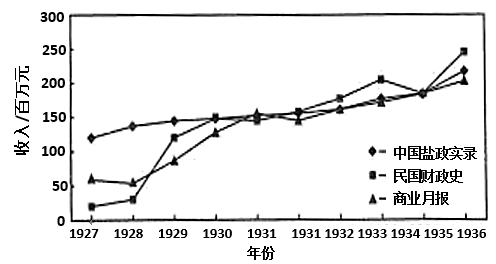

| C.非公有制经济的重要作用 | D.国民经济结构的完善 |

材料武周时期的民族政策沿袭太宗之治,对归附的各民族君长,都加以册立、礼遇、馈赠,设置羁縻府州。羁縻府州作为唐王朝处理边疆民族问题的一贯政策,其主要特点是“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”。武周时期对羈縻府州的管理,主要通过边州都督府和都护府两种形式实现。唐朝初期,中原文化与少数民族文化广泛接触,为承袭贞观遣风的武则天重用蕃将,提拔少数民族人才提供了广阔的人文条件。据马驰先生统计,“武则天当政年代,从中央到地方,蕃人出身的文武官员仅充武职的蕃将一项,就当以千计”。众少数民族将领们,以其血肉之躯,忠诚赤心,担负着内巩京师、外备征御的重要任务。

——摘编自白关峰《论武周时期的民族政策》

(1)根据材料,指出武周时期民族政策的主要特点并概括武周经略边疆的主要措施。

(2)根据材料,简述武周时期经略边疆的意义。

材料一 15世纪末至16世纪初,大西洋一印度洋一太平洋新航线的开辟,促使以中国为中心的瓷器贸易体系从区域走向全球的重要转折。下袁“沉船数量及来源地统计”,见证了当时远洋贸易的繁荣。

沉船数量及来源地统计(单位:艘)

| 沉船编年 | 中国 | 东南亚 | 葡萄牙 | 荷兰 | 西班牙 | 其他 | 总计 |

| 第一期:15世纪末期至16世纪60年代 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |

| 第二期:16世纪70和80年代 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 17 |

| 第三期:16世纪90年代至17世纪40年代 | 4 | 0 | 11 | 14 | 5 | 1 | 35 |

| 第四期:17世纪90年代至18世纪20年代 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 17 |

| 总计 | 15 | 12 | 17 | 25 | 12 | 1 | 82 |

材料二 在东亚和东南亚海域,荷兰一方面持续围攻西班牙、葡萄牙的贸易据点和商船,另一方面也积极谋求与中国、日本开展贸易活动。1602年,荷兰东印度公司成立,这是世界上第一家公开向市场募集资金的“股份有限公司”,负责经营荷兰在亚洲地区贸易活动。为了更安全、更便捷地开展荷中贸易,荷兰东印度公司还于1611年开辟了从好望角向南靠近南极圈航行,然后沿澳大利亚西海岸北上巴达维亚的新航线。

——摘编自魏峻《16—17世纪的瓷器贸易全球化:以沉船资料为中心》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述明清时期中国海上贸易主导权的变化及其影响。

(2)根据上述材料并结合所学知识,说明沉船编年中第三期和第四期西班牙、葡萄牙和荷兰沉船数量的变化及其折射出的历史变迁。

(3)根据材料二并结合所学知识,概述荷兰在17世纪活动东南业地区贸易主导权的原因及其启示。

| 天禧五年(1021) | 嘉佑年间(1056-1064) | 元佑元年(1086) | |

| 钱(贯) | 2653万 | 3682万 | 4848万 |

| 谷物(石) | 2983万 | 2694万 | 2445万 |

| 布帛(匹) | 1455.8万 | 874.55万 | 151万 |

| 绵(两) | 1899万 |

| A.商品经济繁荣 | B.铜钱流通全国 | C.封建剥削繁重 | D.农业持续发展 |

| A.加剧了当地百姓的生存负担 | B.有效保障了政府财政支出 |

| C.推动了官僚资本的快速发展 | D.因过程混乱导致统计失准 |

| A.社会运动的推动 | B.“滞胀”局面的出现 |

| C.新科学技术的发展 | D.“福利国家”的建立 |

材料一 清末新政开始后,一些大臣明确主张将过去的书院改成学堂,学堂学生毕业后也可取得功名。不久,慈禧太后采纳了相关建议。1902年,张百熙被任命为管学大臣,颁布了《钦定学堂章程》。两年后,慈禧太后又命人修订章程,将学堂分为初等和高等小学堂、中学堂、高等学堂三级,其上还有大学,并规定中小学堂的毕业生可以授予生员(秀才)功名,高等学堂毕业生可以授予举人功名,而大学和通儒院的毕业生可以授予进士功名。随着这些措施在全国逐渐推广,科举制度的地位摇摇欲坠。

——摘编自郭琪《清末科举制度的废除》

材料二 1907年,沈家本在《类进呈刑律草案折》中指出:“将欲实行新律,必先造就人材。近年各省遵旨设立法政学堂,查叠见奏报,拟请明谕各督抚认真考核,力筹推广,务使闽省官绅均有法律知识,则一切新政可期推行无弊,实与预备立宪大有关系。”在清政府的明令推动下,全国法政学堂大量涌现。据陈翊林《最近三十年中国教育史》统计,宣统年间,全国有各类专门学堂共111所,在校学生20672人,其中法政学校有47所,学生人数达12282人,超过其他专门学堂人数的总和。

——摘编自周少元《晚清法律教育形式的转变:从职业教育到学堂教育》

(1)根据材料一,简述清末学堂制度改革对科举制度的影响,并结合所学知识说明慈禧修订学堂章程的主要目的。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,评价清末学堂制度建设。

| 梁启超 | 汪康年 | 麦孟华 | 徐勤 | 章炳麟 | 欧榘中 | 汪大钧 | 读者来搞 | 佚名 | 合计 | |

| 全体 | 59 | 15 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 115 |

| 日本 | 36 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 59 |

| 比例 | 61% | 27% | 42% | 100% | 50% | 100% | 100% | 39% | 0% | 51% |

| A.《时务报》激发了抗日热情 | B.甲午后民众民主意识浓厚 |

| C.甲午战败推动国人关注日本 | D.维新派主张联日抵制欧美 |