材料一 维新派在变法前后创办的大大小小近百所学堂,主要有三类,一是为了扩充变法力量、制造变法声势,维新派办了一些直接为变法服务的学校;二是本着实业救国的精神,办了很多实业学堂,以教授西学格致为主,培养了不少近代科技人才;三是兴办大批的普及教育学堂和师范学堂。维新派提出了通过教育来改造国民性的教育宗旨。严复首倡“三民说”即鼓民力、开民智、新民德,从德智体三方面来重塑国民的性格。梁启超继承并发展了严复的“三民说”并进而提出“新民说”,要按有公德心、国家思想、自由、进步、自尊、合群、毅力、尚武的标准塑造崭新的国民。

——摘编自丛静《维新派教育思想的时代特色和历史地位》

材料二 作为新文化运动的重要组成部分,教育领域兴起了反思和改革封建传统教育,学习和引进西方近代教育,倡导和建设民主、科学、实用的中国新教育的热潮,教育思想空前活跃。五四运动前后,西方现代教育思想被大量介绍到中国,与国内教育改革的思考和探索相结合,形成各种各样的教育思潮和教育运动,极大地提高了当时中国的教育认识和实践水平,推动了中国教育的前进步伐,创造了中国教育历史上一个前所未有的百花齐放、百家争鸣的时期。在这一阶段,以儒家思想为核心、与专制统治相表里的中国传统教育受到了前所未有的批判和清算,中国的教育家和学者探索教育的热情前所未有地高涨,中国教育也前所未有地开始融入世界性的发展潮流中。

——摘编自孙培青《中国教育史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出维新派教育实践的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,概括五四运动前后教育发展的表现,并分析其原因。

材料

| 时间 | 赋役制度 |

| 从汉朝至唐朝中叶 | 政府主要是按丁口征收赋税和摊派徭役,而不考虑纳税人财产(主要是田产)的多少。如汉朝的田租、口赋;魏晋南北朝的田租、户调;唐初的租庸调制等,都是以人丁为本,不论土地和财产多少,都要按丁交纳同样数量的绢粟。 |

| 唐朝后期 | 宰相杨炎改租庸调为两税,即主要依据田产多少在夏秋两季征收赋税,两税按田产征税,纠正了从丁而税之弊,把对人征收的庸调废除,成为对物的财产税。 |

| 两宋 | 实行两税制,“以田亩为准,按等定率,夏税以钱计,秋税以米计”。徭役从两税中独立出来,形成以里正等为内容的职役差役和以通常劳役征发为内容的力役夫役。人口、地籍、税册一体户籍形式被打破,户籍赋税功能被地籍替代,户籍只是派役主要依据。 |

——整理自姚秀兰《户籍、身份与社会变迁》

(1)根据材料并结合所学知识,概括从汉到宋赋役制度的演变。(2)根据材料并结合所学知识,分析影响从汉到宋赋役制度演变的主要因素。

| A.使城市人力资源配置日益市场化 | B.提高了第一、二产业人力资源的利用率 |

| C.标志着城市劳动力开始自由流动 | D.适应了非公有制经济居主导地位的需要 |

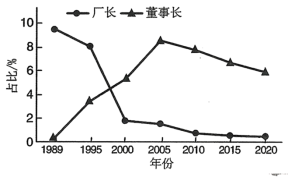

| A.国有企业改革不断深化 | B.管理型劳模成为劳模主体 |

| C.劳动观念发生根本变化 | D.对外开放步入制度化阶段 |

| A.反映了信仰自由的原则 | B.有利于商贸交流的环境 |

| C.改变了政教合一的制度 | D.激化了境内的民族矛盾 |

| 一、纺与织结合的松动 1.纺与织的分离 2.织与耕的分离 二、经济作物种植的增长1.茶叶种植发展 2.蚕桑种植增加 3.棉花种植增多 三、粮食商品率提高 |

| A.农副产品贸易中心的转移 | B.农业生产区域性分工扩大 |

| C.农村自然经济结构走向瓦解 | D.国内商品结构发生根本变化 |

材料一 总之,欧洲有一个强大的推动力——一个牟利的欲望和机会、一个使牟利得以实现的社会和体制结构。如果当时欧洲有什么感到完全不能理解的,那就是:明朝的这些远航,为何是为某些未知的但肯定是非商业方面的原因而进行的……为何接到中国皇帝的命令便会完全地、无可挽回地停止。那时的西欧是无可匹敌的,它拥有向外猛冲的推动力——宗教动力、思想骚动、经济活力、技术进步和有效地动员人力物力的民族君主国。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 欧洲从杀人越货和经商贸易获得的财富最终转化为资本,使资本主义经济进一步发展起来,而欧洲本地的贸易格局也起了很大变化。欧洲中世纪后期主要通过地中海与东方贸易,意大利的商业城市占据关键地位;这时,世界性的对外贸易主要通过大西洋,地中海与意大利皆告衰落,而沿大洋的英、荷等渐居中心。到17世纪时,英国的伦敦与荷兰的阿姆斯特丹成为世界贸易中心。商业革命使资产阶级地位日益上升,反封建的政治革命和文化斗争也进一步开展起来。

——刘宗绪主编《世界近代史》

(1)依据材料一并结合所学知识,回答新航路开辟的因素有哪些?(2)依据材料二,分析新航路的开辟带来了哪些影响?

材料一 《大宪章》部分内容节选

| 1 | 国王必须遵守法律,并不得擅自处决或囚禁公民 |

| 2 | 赋予了英国人民某些基本权利,如免于误捕等。规定全体自由民享受自由权。伦敦和其他城市享受自治权 |

| 3 | 严格规定国王不得任意没收领地或强迫拥有者出售土地 |

| 4 | 法庭只能根据法律来裁决案件,而非依照国王或其他人的意愿 |

| 5 | 提倡法律的平等适用,强调统治者也必须遵守法律 |

——摘编自王觉非《近代英国史》

材料二 17世纪时,英国国会议员反对查理一世并引述了《大宪章》的内容。《权利法案》是《大宪章》以来王权与议会几百年博弈的终极判决,标志着国家最高权力的最终归属。18世纪时,美国在要求脱离英国殖民统治的对抗中,引述了《大宪章》的内容。此后的《美国1787年宪法》以及美国《权利法案》中,都引述了《大宪章》的内容。《大宪章》在自由史上地位显赫,被称为“法律下的自由的象征”。

——摘编自华东师范大学法律史研究中心《法律史的世界》

(1)根据材料一,概括《大宪章》的主要内容。(2)根据材料二并结合所学知识,解释《权利法案》“标志着国家最高权力的最终归属”的含义,并对《大宪章》进行评价。

| A.对保护战后和平发挥巨大作用 | B.折射出非殖民化的时代趋势 |

| C.有效维护了殖民地人民的利益 | D.体现了国联的集体安全原则 |

| A.政治活动深受夷夏观念的掣肘 | B.以发展资本主义为变革宗旨 |

| C.注重利用外交手段以维护主权 | D.强调民族独立是通商的前提 |