| A.欧美主导下世界殖民体系形成 | B.美化形象掩盖英国侵略的本质 |

| C.非洲的民族意识觉醒历程受阻 | D.英国凭技术优势意图瓜分非洲 |

材料一 中国的儒家世界是以农业为基础的、具有内向性的社会。中国的这种内聚性,并非当时才有的一种新现象,它从数千年前中国文明的早期阶段起就有了,并一直持续到今天。实际上,中国文明是世界上最古老的、未曾中断的文明。

——摘自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》下册

材料二 共产党执政后,建立什么样的国家,怎样治理国家,这是国际共产主义运动的艰巨课题,也是毛泽东艰辛探索的课题。在以毛泽东为主要代表的党中央领导下,中国走出了一条和苏联、西方国家以及其他发展中国家都不同的、具有独创性的国家治理道路,开创了中国式的社会主义国家治理思想的探索和创新。

——摘编自2019年11月1日《中国组织人事报》江宇《毛泽东如何探索国家治理道路》

中华人民共和国的成立结束了自鸦片战争以来中华民族的百年动荡。在新旧交替的特殊时期,新中国将向何处去?中国共产党能给人民带来什么?在新中国成立初期,毛泽东心揣愿景,在探索契合新中国国情的国家治理现代化道路上付出了巨大努力,促进了新中国的安定团结与恢复发展,亦为新时代推进国家治理体系和治理能力现代化建设提供了启示。

——摘编自2020年02月06日人民网季春芳、李正华《新中国成立初期毛泽东探索国家治理现代化的路径探析》

(1)根据材料一并结合所学,归纳影响中国文明具有内聚性和连续性的因素。(2)根据材料二并结合所学,对新中国成立初期毛泽东等中国共产党人探索和创新中国特色社会主义国家治理道路模式,至少从两方面进行分析解读。

| 历史时期 | 主要论述 |

| 新中国成立初期 | 1953年12月,中共中央批发的党在过渡时期总路线的学习和宣传提纲特别强调:“实现国家社会主叉工业化,就可以促进农业和交通运输业的现代化,就可以建设和巩固现代化的国防,就可以保证逐步完成非社会主义经济成分的改造。可见,在中国共产党当时的认识中.“工业化”主导并决定看“现代化”。 1959年底,毛泽东在读苏联《政治经济学(教科书)》的谈话中特别指出:“建设社会主义,原来要求是工业现代化,农业现代化,科学文化现代化,现在要加上国防现代化。”这样,日后广为人知的“四个现代化”大体形成。 |

| 20世纪50年代后期到60年代中期(全面建设社会主义时期) | |

| 改革开放时期(社会主义现代化建设新时期) | 1982年9月,中共十二大报告指出:“中国共产党在新的历史时期的总任务是团结全国各族人民,自力更生,艰苦奋斗,逐步实现土业、农业、国防和科学技术现代化,把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主义国家。” |

| 党的十八大以来(中国特色社会主义新时代) | 中共十八大报告明确提出:“中国特色社会主义道路,就是在中国共产党领导下,立足基本国情,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,解放和发展社会生产力,建设社会主义市场经济、社会主义民主政治、社会主义先进文化、社会主义和谐社会、社会主义生态文明,促进人的全面发展,逐步实现全体人民共同富裕,建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。 |

——摘编自刘洪森李昊天《新中国成立以来中共“现代化”话语内涵的演进》

根据材料并结合所学,以“中国共产党的现代化概念”为主题,自拟一个观点并进行解读。(要求:观点鲜明、史实准确、逻辑严密、史论结合)

| A.一手史料的可信度最高 | B.历史解释应置于当时历史情境中 |

| C.冷战影响艺术家的创作 | D.对史料的解读应取决于作者身份 |

中国对苏俄“新经济政策”的研究。苏俄实行“新经济政策”的第一时间,中国知识界就做了相关的报道和研究。从那以后,就一直没有中断。至今已有100多年。这100多年的研究史出现了4个高潮时期。第一次高潮出现在20世纪20年代,以孙中山为代表的国民党人,以民生主义来解读“新经济政策”,弥合了双方的理论差异。以陈独秀、瞿秋白为代表的共产党人积极响应这一政策,指出其实质是把马克思主义的抽象原理和俄国具体国情相结合。第二次高潮是20世纪50年代,毛泽东借鉴“新经济政策”的经验,结合中国的实际,提出新民主主义理论。刘少奇提出过渡理论,指出在很长一段时间内,要巩固新民主主义制度,不要急于过渡到社会主义。第三次高潮在20世纪80年代,以杨承训为代表,紧紧抓住“社会主义商品经济理论”这条主线,分析了计划与市场的关系、多种分配方式、多种经济成分、引进外国资本、改善上层建筑等一系列问题。第四次高潮是20世纪90年代以来。国内对“新经济政策”的研究进一步向纵深发展,很多学者从现代化、俄国历史整体、国际共产主义运动等角度来研究,视野更加宏大。

——摘编自《苏俄“新经济政策”中国研究史》

(1)根据材料,结合所学,分析指出20世纪20年代,国民党人和共产党人对“新经济政策”形成两种解读的出发点。(2)新中国建立后,中国学者对“新经济政策”研究的视角不断发生变化,根据材料并结合所学分别分析导致这些变化的原因。

材料 启蒙时期批判传统伦理的一个重要主题,即以个人主义批判礼教之宗法主义家族伦理。陈独秀倡言“尊重个人独立自主之人格,勿为他人之附属品”。中国伦理变革,应“以个人本位主义,易家族本位主义”。李大钊也将家族制度归为摧折个性的“万恶之源”。新中国成立后,为打破旧伦理束缚和思想观念、建立新型家庭婚姻秩序和伦理秩序,《婚姻法》成为新中国最早颁布的重大法律。20世纪80年代以后,经济、社会得到大发展,家庭结构与功能逐渐“小型化”:其一指家庭结构、规模逐渐由繁变简、由大变小;其二指家庭职能逐渐由多变少。 由此引起了夫妻、亲子等婚姻家庭伦理关系的重大变化。家庭关系的轴心已由亲子关系转移到夫妻关系,家庭的关注重心开始由长者下沉到年轻人和儿童身上。

——摘编自赵庆杰、王利华《近现代中国社会家庭的伦理解读》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国近现代家庭伦理关系变化的特点。(2)根据材料并结合所学知识,归纳中国近现代家庭伦理关系变化的原因。

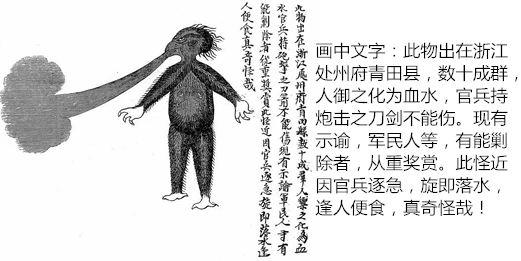

| A.中国军民对英作战勇猛 | B.传统观念禁锢民众认知 |

| C.政府积极组织抗英斗争 | D.近代中国军事技术落后 |

| A.新材料证明了禅让制是传说 | B.儒家长期错误地解读禅让制 |

| C.出土文物可以丰富历史认知 | D.历史真实性取决于考古证实 |

材料 文艺复兴时期的但丁在《论俗语》中指出:拉丁语(官方宫廷用语)是“矫揉造作的”,而俗语简单易懂,反而是“较高贵的语言”,用俗语取代拉丁文能够表达民间的声音。俗语是一种具有强大生命力的语言,把文学的表现权利第一次交还给了人民大众。在宗教改革中,路德在翻译《圣经》时更注重用大众化、民族化的语言,所以他用德语翻译了《圣经》。随着宗教改革运动的发展,各国语言版的《圣经》不断出现。法语中的“启蒙”含有“光明”“智慧”之意,18世纪成了法语的时代,欧洲的很多国王都成为法语迷,很多国家的达官贵人都以能讲一口流利的法语而感到自豪。法语成为18世纪后民主运动、思想解放的重要载体。

——摘编自胡斌《语言的力量——对西方近代思想解放的另一种解读》

根据材料并结合所学知识,以“语言和思想解放”为题,写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)材料 16世纪起,西方文化大肆入侵亚洲和拉丁美洲。西方文化在这些土地上开始占据重要,甚至主流地位。但是,亚洲和拉美的民族文化并未因遭遇殖民而消散,反而随着民族意识的觉醒而不断发展。亚洲的儒学文化与西方文化有着根本的差异,日本、韩国、新加坡等国却将本土文化与西方文化相结合。譬如新加坡社会融合儒学文化与西方文化,形成了依赖家庭的凝聚力、影响力来维持社会秩序,传承节俭、刻苦、孝顺、敬老、尊贤、求知等美德的新文化。在拉丁美洲,几百年间,原生的本土文化与外来文化不断冲突、融合。加西亚·马尔克斯的小说《巨翅老人》就展示了这种欧洲殖民文化与拉美文化尴尬的“混杂状态”,但这种融合最终形成了追求相互沟通与理解、多元共存、博采众长的新拉美文化。

——摘编自范景兰、侯宣辰《后殖民批评视域下〈巨翅老人〉的文化意蕴解读》等

(1)根据材料并结合所学知识,简述欧洲文化侵略美洲的概括。(2)根据材料并结合所学知识,任选一个具体的国家,举例说明后殖民时代的民族文化建构的做法。