1 . 材料一 《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其:道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度用明,民知所从矣。

——《汉书•董仲舒传》

材料二 朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无度。在这种时代背景下,朱熹提出了“存天理,灭人欲”之说。天理是公道与良知。朱熹说:“须知天理只是仁、义、礼、智之总名,仁、义、礼、智便是天理之件数。”朱熹区分了:“欲”和“人欲”。欲是正常的,饥而欲食,渴而欲饮,这是正常的欲。朱熹要灭的是“人欲”,又叫“物欲”……朱熹认为当时:国之大患根在君王心术已受蒙蔽。应当根据《大学》之教,以正心诚意作为治国平天下的根本。辞针对当时朝野上下普遍信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知”之旨,即要求人要“推究事物的原理,以获得知识。”

——洪映萱《另一种声音——对朱熹“存天理、灭人欲”等理学观念的反思》

材料三 今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。……盖天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐。……世儒不察,以工商为末,妄议抑之;夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——黄宗羲《明夷待访录》

材料四 “今日者拯斯人于涂炭,为万世开太平,此吾辈之任也.“顾炎武中此成一代大学者,开一代新学风,其思想脉络清晰可见。“易姓改号,谓之亡国,仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下……保国者,其君其臣肉食者谋之,保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣”。

请回答:

(1)据材料一,概括董仲舒的主张?为此,汉武帝采取了哪些具体措施?

(2)据材料二,指出朱熹思想的核心是什么?提出了怎样的认识论?

(3)据材料三,归纳黄宗羲的主要思想?

(4)据材料四,顾炎武以怎样的学风和时代责任感影响着时人及后世?

材料一汉武帝元光元年“初令郡国举孝廉各一人”,举后直接授官,充分适应了君子贤人任官以“轨德立化”的思想。自东汉光武帝始,察举实施中“授试以职”,举主对秀才、孝廉先委以一定职务,以此检验其是否“便习官事”,合格者方举至中央。顺帝阳嘉元年考试经术笺奏,从而出现了一个新环节,构成了察举制向科举制演进的初阶。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二唐代科举考生可以“怀牒自列于州县”,允许自由报考,当时的取士原则兼顾着士子的平日才学和科场表现,若仅就规则而言,尚不周严。为杜绝舞弊,自宋真宗朝始,各级考试的试卷一律“封弥”、“誊录”,由皇帝主持的殿试也实行初考、复考、详定三级评定制度。在宋代,科举入仕者逐渐增多,成为文职官僚队伍中的核心力量。赵宋统治者鼓励敞开言路,士大夫们在处理各类国家事务之际亦敢于负责而直抒己见。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料三唐代朝廷经常派遣监察官员或特使巡行各地,在视察地方政治的同时,监督校核官员课绩。宋代地方监司既管监察,又掌考课。宋代中央监察部门以整肃吏治为己任,也时常过问官员的善恶、能否。宋廷考察地方官吏时并不专一倚重地方监司,而经常是通过监司、御史台各自系统独立检举、相互核查。

——摘编自邓小南《课绩·资格·考察——唐宋文官考核制度侧谈》

(1)据材料一,概括西汉察举制的选官原则,简述东汉察举制的发展表现。

(2)据材料二,归纳唐宋时期科举制的发展趋势,分析科举制的进步性。

(3)据材料三,概括唐宋时期官员考察制度的特点。综合上述材料,归纳古代选官用官制度所蕴含的政治智慧。

材料一:1765—1768年间,中国对英贸易出超白银997 704两;1795年至1799年间,出超346 957两;1830年至1833年,更出超2 615 263两。许多运往中国的英国工业产品难以推销。1786年,东印度公司试销棉纺织品,结果“随便哪一种都卖不出去”。1821年,(东印度公司)运至广州的英国剪绒、印花布亏本达60%以上。

18世纪60年代,(英国)每年输入中国的鸦片一般不超过200箱,60年代以后上升到1 000箱,1786年达到2 000箱。19世纪以后,增长更加迅猛。1800—1801年为4 570箱;1830—1831年增至21 849箱,而在1838—1839年竟高达35 000箱左右。

——郑师渠《中国近代史》

材料二:大清沿海之广州、福州、厦门、宁波、上海等五处港口,贸易通商无碍;且大英国君主派设领事、管事等官驻该五处城邑,专理商贾事宜……

……英国商民居住通商之广州等五处,应纳进口、出口货税、饷费,均宜秉公议定则例,由部颁发晓示,以便英商按例交纳。

——《南京条约》

材料三:各省督抚文武大吏暨有司各官,于所属境内均有保平安之责。如复滋伤害诸国人民之事,或再有违约之行,必须立时弹压惩办,否则该管之员,即行革职,永不叙用,亦不得开脱别给奖励。

——《辛丑条约》

(1)上述材料反映了鸦片战争前中英贸易的趋势。请任选其中一种趋势,并结合时代背景加以分析说明。

(2)根据材料二,概括英国人在中国取得的特权。结合所学知识指出其侵略的目的。

(3)归纳材料三中列强对中国官吏的要求是什么,说明了什么问题?

材料一 黄宗羲在《明夷待访录》中认为“世儒不察,以工商为末,妄议抑之”;黄宗羲在《原君》中宣称皇帝乃是“天下之大害”;顾炎武在《亭林文集》中提出“君子之为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓雕虫篆刻,亦何益哉!”。

(1)根据材料一概括明清之际思想家们的主张,并结合所学知识分析明清之际的进步思想没有推动中国社会转型的原因。

材料二 他们在经济领域中的主要口号是自由放任……国家对自然经济力量的自由发挥作用不得干涉……在宗教方面……伏尔泰说:“如果在英国仅允许有一种宗教,政府就很可能会变得专横;如果只有两种宗教,人民就会互相割断对方的喉咙;但是,当有大量的宗教时,大家都能幸福地生活,和睦相处。”……在政治方面……卢梭在其主要政治著作《社会契约论》一书中说,所有公民在建立一个政府的过程中,把他们个人意志融合成一个共同意志,同意接受这共同意志的裁决作为最终的裁决……“行政权的受托人不是人民的主人,而是人民的办事员;他(人民)能如心所愿地使他们掌权和把他们的拉下台;对受托人来说,不存在契约的问题,只有服从”。

(2)根据材料二指出启蒙运动是如何进一步发展人文主义思想的,并结合所学知识,归纳启蒙运动产生的影响。

材料一 凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则分多,人寡则分寡,杂以九等。如一家六人,分三人好田,分三人丑田,好丑各一半。凡天下田,天下人同耕,此处不足,则迁彼处,彼处不足,则迁此处。

——太平天国《天朝田亩制度》

材料二 对于满洲,不以复仇为事,而务与之平等共处于中国之内,此为以民族主义对国内之诸民族也。对于世界诸民族,务保持吾民族之独立地位,……以期与诸民族并驱于世界,以驯致于大同,此为以民族主义对世界之诸民族也。

——孙中山《中国革命史》

材料三 风云突变,军阀重开战。洒向人间都是怨,一枕黄梁再现。红旗越过汀江,直下龙岩上杭。收拾金瓯一片,分田分地真忙。

——毛泽东《清平乐·蒋桂战争》(1929年)

(1)据材料一,概括太平天国分配土地的办法。结合所学知识,指出该办法体现的核心思想并对其进行评价

(2)据材料二,归纳孙中山在民族方面的革命主张。结合所学知识,指出辛亥革命的最大功绩。

(3)据材料三并结合所学知识,指出“分田分地”是哪一重大行动?毛泽东在这一时期探索出的革命道路是什么?综合上述材料,概括中国近代民主革命的主要任务。

材料一 在古代中国,县以下基层社会,由具有强烈自治色彩的家族、宗族、乡族等组织系列(里社保甲与行会等亦均以家族、宗族等实体组成)在行政司法、经济活动、精神生活等方面,成为国家末端政权的补充,起到所谓“结构——功能替代物”的作用。费正清曾说:“政府统治的活动可以区别为两类,一类是往下只到地方县一级的正规官僚机构的活动,另一类是由各地缙绅之家进行领导和施加影响的非正规的网状系统的活动。”“地方长官是中央政府任命的该地惟一代表。这种表面地位造成的结果,就是地方长官只有在与当地士绅头面人物的密切合作下,才能做他的工作。”

——摘编自张研、牛贯杰《清史十五讲》

材料二 近代以来,西方各国在继承地方自治传统的基础上,加强了对基层治理的管理。美国建国后,基本保持了地方自治的传统,乡镇是最基本的地方自治单位,承担着除司法之外的所有公共服务功能。法国大革命后,形成了以自治市镇为基层单位的制度,每个市镇的市长和市议会都由普选产生,市长同时对中央政府和本地选民负责。英国在1835年颁布《市政法案》,确立了英国近代自治市制度。法案规定自治市政府和议会都由当地选民选举产生,地方征税所得也由自治市自主开支,但必须接受选民监督。

——摘编自人教版《国家制度与社会治理》

(1)根据材料一,归纳古代中国基层治理的特点,并结合所学知识分析其历史意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括古代中国与近代西方基层治理管理制度的不同,并说明近代西方基层治理制度发展的原因。

材料一 公元前221年,秦统一中原地区,标志着华夏族群完成了内部整合,并建立起统一的封建集权制王朝国家。为了管理辽阔的疆域,在自然地理和社会文化条件较好的地域设郡县直接管辖,但是,秦时还有另外一种制度,凡是地方上杂居有蛮夷的,就不设郡县,而设置道。它原来有什么风俗习惯,有什么领袖都得以保存,他们甚至不用像郡县的百姓那样纳税,只要象征性地进贡一些方物特产即可。此外还有所谓的属邦,凡臣属于秦的国家,因其故俗而治,只要顺服,秦对其内部也不加干涉。汉朝廷续了秦朝的治边策略,坚持“守中治边”的原则,集中精力建设中原地区,增强中原地区经济文化实力,同时通过联通西域、大规模的移民实边,将中原的农耕灌溉技术、历法等传至边疆。保持中央政权整体相对于边疆少数民族政权的绝对优势,从而达到“治安中国,则四夷自服’’的治理效果。

——摘编自李庚伦《中国历代陆地边疆政治安全治理研究》

材料二 虽说罗马帝国征服了地中海世界,实际上罗马人采取相当宽容的统治政策。地中海各地本来有很多城邦或城市,罗马人对他们的统治很大程度上是象征性的。罗马把除了意大利之外的地方都划为行省,派一位元老去行省当总督。总督基本上只负责收税、保证治安、维持司法秩序。其他方面各省城市都有市议会,由市议会选出的官员管理各自的城市。这些城市只要如数纳税,敬拜皇帝,其原来的习俗和信仰等等都不会受到干扰。因为统治多属象征性的,罗马帝国在三世纪以前从没有建立,也没必要建立像秦汉帝国那么庞大,由中央到地方层层节制的官僚体系。

——据盛韵《邢义田谈罗马史背景下的秦汉制度》

请回答:

(1)根据材料一,归纳秦汉时期地方管理的主要措施。并结合所学知识,说明秦汉时期对边疆管辖的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出罗马帝国对地中海地区统治方式的特点,并说明其历史渊源。

(3)结合所学知识,谈谈上述材料对当今国家治理的启示。

材料一 (隋朝)明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核。……与此同时,选举权也集中到中央。……代之以科举制。科举制的特点是通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科……一律按才学标准录取……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

——摘编自樊树志《国史概要》

材料二 从独相到群相再到兼相,致使相权逐渐削弱,这既是我国集权体制下的政治制度发展变化的突出特征,也是皇权与相权矛盾运动的必然结果。

材料三 故宫导游说:“这个不起眼的偏房,在雍正时代及以后的清朝政治生活中,成为了这个王朝的权力中心。”

偏方外景

(1)根据材料一,概括隋朝官吏制度特点并结合所学知识分析其选官制度积极影响。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出“从独相到群相再到兼相”在秦、汉、唐、宋、明、清六代的制度表现。

(3)在中国古代政治制度的演变过程中包含着众多矛盾,根据上述材料并结合所学知识,试归纳这些矛盾,指出其演变趋势并各举一例史实说明。

材料一 1958年12月,前苏联最高苏维填通过了《关于加强学校同生活的联系和进一步发展苏联国民教育制度》的法律。该法律规定:中学修业年限由10年延长到11年,普及义务教育年限由7年延长到8年;学校大量增加生产教学和劳动时间,并兼施职业训练;高等学校优先招收有两年以上工龄的青年等等。这次改革加强了学校和社会的联系,但开始暴露出严重的缺点:生产劳动时间过多,严重地影响教学质量;学校中由于缺乏必备条件,组织生产教学和职业训练遇到困难。改革没有达到预期效果。

——张耀源《世界当代文化教育史)

材料二 50年代初,采取“一边倒”、“以俄为师”的方针,模仿苏联教育重建新中国教育制度。从教育理论到学制、学校教育、教学过程、教材、方法等各方面对“苏联经验”系统地全盘移植。为了适应工业化需要,加速培养专门人才,从1952年开始,高等学校进行大规模的院系调整。调整的方针是“以培养工业建设人才和师资为重点,发展专门学院,整顿和加强综合性大学”。其基本特点是教育计划与国民经济计划紧密相连,国家对高校实行高度集中统一的计划管理。

——杨东平《中国教育制度和教育政策的变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳50年代苏联教育改革的特点以及存在的问题。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立初期我国教育发展的背景。

材料一 唐代扬州是大江南北水陆交通的枢纽。自安史之乱起,北人大批南下,扬州人口急剧增加。手工业的发展为市场提供了丰富的物质,很多外地甚至外国产品也源源而来,遂形成国际性经济都会。由于人口增加和工商业活动的集中,市民及工商业者很多都“侵衢(街)造宅”,结果不仅在扬州的官河两岸出现了“十里长街市井连”的繁华商业街,夜市也随之兴盛起来。

——摘编自李廷先《唐代扬州工商业的发展》

材料二 英国城市人口数量与比例变化

| 年份 | 英国人口(千人) | 城市人口(千人) | 城市人口占总人口百分比 |

| 1751 | 7390 | 1657 | 22% |

| 1801 | 10755 | 3488 | 32% |

| 1851 | 20879 | 11194 | 54% |

——依据赵煦《英国早期城市化研究》

材料三

(1)依据材料一概括唐朝中期以后扬州商业有怎样的发展?结合所学分析原因。

(2)依据材料二指出1751~1851年英国人口有哪些变化?结合所学分析导致这些变化的相关因素。

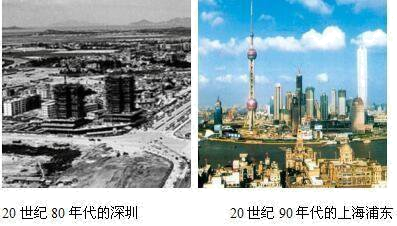

(3)结合材料三和所学知识,归纳上世纪80年代以来图中两座城市发展迅速的共同原因。