| A.有利于国家政局的稳定 | B.旨在解决宰相专权问题 |

| C.铲除了分裂割据的根源 | D.造成了管理的复杂混乱 |

材料一:唐朝建立之初。民生凋零、土地荒芜。为此,唐朝制定了严格的户籍制度,各级官吏都可能因户口脱漏而被追责。地方官辖区内婚姻及户口增多者,予以嘉奖晋升,反之予以惩戒。《唐律》特别规定:“诸部内田畴荒芜者……一分笞三十……”。政府还不断缩短成丁为国家服役的年限。经过一系列政策调整,政府较好地实现了土地与劳动力的紧密结合,结果“耕者益力。四海之内,高山绝壑,耒耜亦满”。关中地区久有“天府之国”的称号,但随着社会发展。“关中之地不能充分供给帝王宫卫百官俸食之需”,需通过隋唐运河调运各地粮食入关中。安史之乱后,从关中至整个黄河中下游“人烟断绝,千里萧条”。同时为征讨藩镇,唐朝军队扩张到了“兵额约九十九万。通计三户资一兵”的地步。这又导致了大量人民逃亡、匿户的频繁发生,朝廷只得将供应军粮的任务转向地方。“应须兵马、甲仗、器械、粮赐等,并于本路自供”。黄巢起义平定后,朝廷与淮南节度使闹翻。东南地区基本处于独立状态,唐朝廷就只能靠着关中的赋税苟延残喘。907年,唐亡。

——摘编自《唐朝粮食问题研究》等

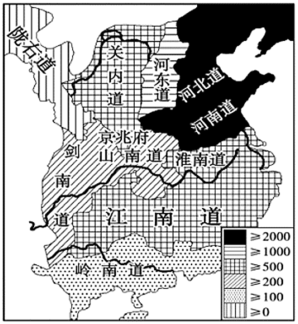

材料二:唐天宝八年(749年)各道仓粮数(单位:万石)示意图

| A.所处时代已迈入阶级社会门槛 | B.所在地具有较理想的农耕环境 |

| C.陶器的制作工艺水平日臻成熟 | D.先民已摆脱对渔猎采集的依赖 |

材料 学者都认为关于中国疆域形成和发展的历史过程是存在开端和分期的。如学者李大龙在《试论中国疆域形成和发展的分期与特点》中明确提出,中华人民共和国成立后是现代疆域巩固时期,中国和多数邻国的陆路边界已经划定,统一是大势所趋。

选择中国历史的一段时期,结合所学知识阐释中国疆域形成发展的特征。(要求:选择的时期与史实须相互吻合,表述清晰,观点正确。)1893—1899年各地区钱荒案例统计简表( )

| 时间 | 东北 | 华北 | 华中 | 华南 | 华东 | 西南 | 西北 |

| 1893 | 1 | 1 | 1 | ||||

| 1894—1895 | 3 | 3 | 4 | ||||

| 1896—1897 | 5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 2 | |

| 1898—1899 | 4 | 5 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 |

| A.民族危机加剧了全国性钱荒 | B.清政府的“赈济”与钱荒成负相关 |

| C.钱荒出现的地区集中于华北 | D.国际银价下跌和铜价上涨是主因 |

材料— 明隆庆初年,政府准许人民出洋贸易,大量商人移居海外。明末南洋地区的华侨总计约有10万人,在籍贯上,以闽人为最多,其次是广东人。闽粤地区地狭人稠,兼有下洋之便利,许多人只好出洋以求生计。16世纪,西方殖民者东来,纷纷在南洋建立殖民地,出于开发当地的需求,殖民者起初对华侨采取招徕政策,导致华侨的大批出国。在清代前期出国的华侨中,商人的比例有所减少,贫苦、破产的农业和手工业者则逐渐占有多数。他们与当地人民一道开发建设家乡,使一些不毛之地变成良田和城镇。从明末清初起,南洋等地的华人社会不断扩充,华人与当地人通婚而形 成跨文化家庭,为当地文化注入新鲜的元素,并渐渐融入当地社会。

——摘编自赵红英、张春旺《华侨史概要》

材料二 19世纪40-70年代,有三四十万名“契约华工”输入拉美地区。他们在拉美主要从事开矿、修筑铁路和公路、种甘等艰苦工作。华工在“契约”到期后,纷纷在当地落脚,靠贩卖小商品和手艺维生。大多数人慢慢发展为小商人,一些人终成富商,逐渐在当地形成一个华商阶层。到19世纪末20世纪初,华商的经营活动已遍及拉美100多个城市。在华侨聚居区域,他们往往自办华侨子弟学校,创办华文报纸,既宣传中国传统艺术、文化,也介绍居住国的文化习俗。与东南亚华侨 相异,拉丁美洲的华侨成为老死他乡的“单程移民”的情况十分常见。究其原因,一方面,家乡山迢水远,交通不便;另一方面,当地人少有种族歧视,民族关系和谐。在传统华人时代,拉美华侨与当 地民族通婚已很常见,这对华侨融入当地社会客观上是有积极意义的。

——摘编自高伟浓《海上丝绸之路:航线、华商与华工》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期华人“下南洋”的历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代以来华工在拉美地区生存发展的主要表现。

(3)根据材料,简析华侨华人与居住地社会融合的影响。

麦哲伦船队环球航行

材料一 1518年3月21日(麦哲伦航行前),西班牙国王和麦哲伦等人订立了关于发现香料群岛的协定:朕愿下令赐给从你们发现的岛屿和大陆获得的一切利润和收入,以及捐税和替朕征收的其他进款中,除去你们负担的开支后,给你们留下二十分之一。朕也把朕在上述地方和岛屿的钦差和总督官衔赐给你们。

材料二 麦哲伦第一次环球航行出发时有5条船,在穿越南美洲最南端的海峡时损失了两条船,横渡太平洋用了80天,这期间船上的淡水和给养都严重不足,许多船员因此得了坏血病,航行期间,共有19人死于此病。到达菲律宾后,麦哲伦在与当地人血腥厮杀中死去。剩余的两条船在收购香料后返回时,一条被葡萄牙人捕获,最后仅有破损严重的“维多利亚号”经印度洋和非洲返回西班牙。

材料三 在菲律宾马克坦岛上航海家麦哲伦的身亡地,有一座纪念亭,亭中立有一块石座铜碑。

铜碑正面文字:

拉普拉普。1521年4月27日,拉普拉普和他的战士们,在这里打退了西班牙入侵者,杀死了他们的首领——费尔南多•麦哲伦。由此,拉普拉普成为击退欧洲人侵略的第一位菲律宾人。

铜碑背面文字:

费尔南多.麦哲伦。1521年4月27日,费尔南多.麦哲伦死于此地,他在马克坦岛与酋长拉普拉普的战士们交战中受伤身亡。麦哲伦船队的一艘船——维多亚号,在埃尔卡诺的指挥下,于1521年5月1日升帆驶离宿务港,并于1522年9月6日返抵西班牙港口停泊,第一次环球航海就这样完成了。

——据《艰难的壮举:麦哲伦与人类历史上的首次环球航行》等

(1)根据材料一和材料二、概括麦哲伦船队环球航行的特点。(2)对同一历史事物,不同的视角会有不同的评价。结合材料三的内容谈谈你对麦哲伦远洋航行的看法。

材料:都城集政治、文化礼仪、军事指挥与经济管理等功能为一体,其地位可谓“国之大者”。下表呈现了中国古代部分朝代的都城。

| 王朝 | 都城 | 所在区域 | 王朝 | 都城 | 所在区域 |

| 夏朝 | 阳城 | 河南登封 | 隋唐 | 长安 | 陕西西安 |

| 商朝 | 亳—殷 | 河南郑州—河南安阳 | 北宋 | 东京 | 河南开封 |

| 西周 | 镐京 | 陕西西安 | 西夏 | 兴庆 | 宁夏银川 |

| 东周 | 洛邑 | 河南洛阳 | 金朝 | 会宁—燕京 | 黑龙江阿城—北京 |

| 秦朝 | 咸阳 | 陕西咸阳 | 元朝 | 大都 | 北京 |

| 西汉 | 长安 | 陕西西安 | 明朝 | 南京—北京 | 江苏南京—北京 |

| 东汉 | 洛阳 | 河南洛阳 | 清朝 | 北京 | 北京 |

| 吴国、东晋南朝 | 建康 | 江苏南京 |

材料一 1958年戴高乐上台后,提出经济上、政治上以及防务上独立的“欧洲人的欧洲”的主张。戴高乐强调“由于事实和理智的影响日益增强,法兰西共和国认为,同中华人民共和国建立正常关系即外交关系的时刻已经到来”。与此同时,新中国成立后一直受到美国为首的西方阵营的封锁和敌视。1963年年底,周恩来接见来访的法国前总理富尔时指出:“莫斯科三国(美、英、苏)部分禁核试验条约,你们没有签字,我们也反对”;“我们都要维护自己的独立和主权,不愿受任何外国的干涉和侵犯,我们都赞成在国际上应该维护世界和平,不允许几个大国垄断世界事务”。

——摘编自李军、周小军《中法建交背景及原因浅析》

材料二 1964年1月27日,中法两国政府同时公布关于中法两国建立外交关系的联合公报。中法建交公报公布后,美国甚感震惊,但又无可奈何,只好由美国国务卿发表了一个声明表示“遗憾”。而戴高乐则于1964年1月31日举行记者招待会非常自信地说:法国承认中华人民共和国只不过是如实地承认世界,相信某些国家的政府迟早会仿效法国。

——摘编自方连庆等主编《国际关系史(战后卷)》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中法建交前两国面临的共同处境及中法建交的有利条件。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明中法建交的重大国际意义。

材料一 列宁认为,对落后的国家来讲,农民是社会各种力量中“决定性的因素”,处理好与农民的关系对落后国家建设社会主义至关重要。在解决战时共产主义的危机时,列宁指出:“现在最迫切的就是采取那种能够立刻提高农民经济生产力的办法。只有经过这种办法才能做到既改善工人生活状况,又巩固工农联盟,巩固无产阶级专政。”

——摘编自黎明辉《邓小平改革开放与列宁新经济政策的比较研究》

材料二 改革的步子要加快(节选)(1987年6月12日邓小平会见外宾时的谈话)

我们的改革和开放是从经济方面开始的,首先又是从农村开始的。为什么要从农村开始呢?因为农村人口占我国人口的百分之八十,农村不稳定,整个政治局势就不稳定,农民没有摆脱贫困,就是我国没有摆脱贫困。坦率地说,在没有改革以前,大多数农民是处在非常贫困的状况,衣食住行都非常困难。党的十一届三中全会以后决定进行农村改革,给农民自主权,给基层自主权,这样一下子就把农民的积极性调动起来了,把基层的积极性调动起来了,面貌就改变了。

——摘自《邓小平文选》(第三卷)

(1)根据材料一并结合所学知识,说明列宁“处理好与农民关系”的方法及意义。(2)根据材料二并结合所学知识,简析首先从农村开始进行改革的原因。