| A.保证了农民的生产耕作时间 | B.促进农产品商品化 |

| C.减轻政府对农民的人身控制 | D.催生新的经济因素 |

材料一 孔子坚信道德和政治不可分离,政治即是建立在伦理基础上的控制。在孔子那里,“政”之语义源头是“正”,显然含有浓厚的道德寓意。他甚至直接说:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”,又说:“为国以礼”。孔子并不愿意像法家一样,为执政者提供一整套的机构组织及法律设计,他始终相信道德的力量,以及道德表现形式

——礼的力量。——宋石男《孔子的历史和历史的孔子》

材料二 复生(注:谭嗣同的字)所谓以心力解劫运者,仁,即心力也,心力之表见曰通,其所以害夫通者则曰礼、曰名。盖通必基于平等,而礼与名皆所以害其平等之物也。礼与名之尤大者则曰三纲五常,曰君臣、父子、夫妇。而君臣一纲尤握其机枢。……久而成劫运,其祸皆起于不仁,求反于仁而强其心力,其首务在于冲决纲罗,而君统之伪学尤所先。

——谭嗣同《仁学》

材料三 在“礼”的演进发展中,它始终未失其神圣的意味,显示出了中国社会和文明的重要特点。……不仅宫廷,而且中国社会的各阶层都通过“礼”来规范他们的生活,以达到与有序的自然相一致。

——安乐哲、郝大维《孔子哲学思微》

请回答:

(1)据材料一,指出孔子的治国理念及坚持此种理念的理由。

(2)据材料二,概括作者对“礼”的认识,并归纳“礼”与“仁”的关系。

(3)据材料三,说明作者肯定“礼”的依据。综合以上材料,结合所学知识,探析“礼”对中华民族社会秩序与文化养成的影响。

材料一 定时期的思想文化是一定时期的社会政治、经济发展的反映,法国批判现实主义巨匠巴尔扎克的小说果《人间喜剧》被誉为“资本主义社会的百科全书下表是其内容精华的简介:

| 主体 | 名篇 | 评价 |

| 贡族衰亡 | 《高老头》 | 恩格斯所说:“他的作品是对上流社会必然崩清的一曲无尽的挽歌 |

| 资产者发迹 | 《欧也坭·葛朗台》 | 再现了青本主义剥削方式的演进史,这也是资本主义由崛起到成熟,到统治全世界的发迹史。 |

| 金钱罪恶 | 《幻灭》 | 金钱犹如无孔不入的黄色魔鬼,渗入到全社会的各个角落,收买了当权者的人心,使大人物堕落为“衣冠禽兽”。 |

结合世界近现代史的所学知识,围绕《人间喜剧》中某个主题,自行拟定一个具的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求观点明确、史论结合、史实准确)

| A.社会演进的曲折性与前进性统一 |

| B.置于特定环境具体问题具体分析 |

| C.经济基础和上层建筑的辩证统一 |

| D.历史发展的连续性和阶段性统一 |

| A.国王违背《权利法案》中议会至上的原则 |

| B.英国行政权力脱离了议会监督 |

| C.英国近代政体中长期保留了传统政治色彩 |

| D.英国还没有建立责任内阁制 |

6 . 【中外历史人物评说】在世界人物史册上,牛顿总是毫无意外地名列前位。

阅读下列材料:

材料一牛顿在数学、天文学、光学尤其是力学成就,使科学不再是一些杂乱孤立的事实和定律,他为我们留下了一个统一的科学体系,这个体系能解释大量的自然现象,也能用来做准确的预测。

——摘编自刘畅《基于历史解释的牛顿再认识》

材料二牛顿思想的冲击是巨大的;无论对它们的理解正确与否,启蒙运动的整个纲领,尤其是法国,是有意识地以牛顿的原理和方法为基础的,同时,它从他那惊人的成果中获得了信心并由此产生了深远的影响。而这在一定时期内,使现代西方文化的一些中心概念和发展方向发生了确实是极富创造性的转变。

——摘编自王斯德主编《世界通史》

材料三牛顿从来都没有把物质世界完全的与上帝分开,他也从来没有把玄妙、神秘的色彩从他对自然的认识中完全肃清,他毕生都在找寻并信仰上帝的秩序和理性。牛顿是自然神论的重要代表,这一定程度上把牛顿从对宗教的信仰引向了对理性的崇拜,使他的思想从传统意义上的宗教束缚中解脱出来,对他的科学研究起到了促进作用。

——摘编自刘畅《基于历史解释的牛顿再认识》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,概括牛顿的力学成就。举例说明“这个体系能解释大量的自然现象,也能用来做准确的预测”。

(2)据材料二并结合所学知识,概括指出牛顿科学成就在思想领域引发的深刻影响。

(3)牛顿一生行走在科学和神学两大殿堂之中。综合上述材料,你如何理解宗教和科学之间的关系?

| A.井田制下奴隶集体耕作的情形 | B.铁器牛耕已经普遍使用 |

| C.土地大量开垦、私田大量出现 | D.封建小农经济已经盛行 |

8 . 圣雄甘地是印度国父,他感召和引导着印度人民用和平的方式获得了独立解放,也给迷茫和狂乱世界带来了一种希望,一种光明。阅读下列材料:

材料一非暴力的核心是爱和感化。甘地继承了古代耆那教、佛教和印度教道德观中的“戒杀”原则……虽然甘地的“非暴力”说带有很浓的宗教神秘主义色彩,但是也表现出他对西方自由、平等、博爱的人道主义思想的强烈追求。

——朱明忠《者评甘地的非暴力主义及其影响》

材料二非暴力抵抗是一种自我纯洁的过程,而我们的斗争又是一个神圣的斗争,所以在开始的时候,有一个自我纯洁的行动,似乎是很恰当的。让印度的全体人民在那一天停止工作,把那一天当作绝食和祈祷的日子。……孟买的总罢市是完全成功的……那时的盐税是极不得人心的,而且不久以前还有过一次争取取消盐税的强大运动。我因此建议人民可以置盐税法于不顾,在各人家里,用海水制盐。我还有一个建议是售卖禁书。……把这两本书加以重版并公开售卖似乎是进行文明的不服从的最轻易的办法。

——《甘地自传:我体验真理的故事》

材料三1999年岁末,世界各大通讯社在全球范围内进行的公开评选中,20世纪以“非暴力主义”引领印度人民走向独立和尊严的甘地,被一致公推为人类“千年政治领袖”。他改写了人们对政治的认识,洗刷了政治的肮脏和血腥,把政治升华到人性的层面。

——王小平《震撼心灵的奇迹》

请回答:

(1)据材料一,概括甘地“非暴力思想”的来源。结合所知识,指出其产生的社会根源。

(2)据材料二,概括指出甘地倡导“非暴力抵抗”的主要内容。结合所知识,指出其对印度民族独立产生的积极影响。

(3)据材料三,概括回答甘地被推为人类“千年政治领袖”的历史依据。

9 . 近代中国的思想解放在继承和创新中不断走向深入。阅读下列材料:

材料一戊戌新党之思想为反对民族,轻视民权之思想。……彼等思想中之“开明专制”不啻欲为异族君主立万世之基业。故戊戌维新较同治维新(洋务运动)进步者,在觉悟徒恃西技不足以图强,而提出借鉴西教,易法更制之主张。其仍蹈同治维新之故辙者,则迷信清廷之足与有为,欲籍保皇以救国。

——萧公权《中国政治思想史》

材料二夫西洋之民主主义乃以人民为主体,林肯所谓“由民而非为民”者是也。所谓民视民听、民贵君轻,所谓民为邦本,皆以君主之社稷——即君主祖遗之家产——为本位。此等仁民爱民为民之民本主义……皆自根本上取消国民之人格,而与以人民为主体,由民主义之民主政治,绝非一物。

——陈独秀《在质问<东方杂志>记者》(1919年2月)

材料三这些新知识分子都是转型时期的产物——他们都深深植根于中国古典文化,然而同时也深谙西方文明。自由主义、社会主义、实用主义、科学与民主给他们留下不可磨灭的印记,……他们充当了中国文学和知识分子人格转换的发酵剂。他们有关对“国粹”进行批判性重估与引介西方思想和意识形态的呼吁,燃起了一场思想革命。

——徐中约《中国近代史》

请回答:

(1)据材料一,概括戊戌维新的进步主张。材料一认为戊戌思想存在局限,结合所学知识,阐述孙中山是如何从理论上解决这些局限的?

(2)据材料二,概括陈独秀对“民主”的看法。结合所学知识,指出这种看法在当时出现的思想因素。

(3)据材料三,归纳近代中国新知识分子具有的学术特点。综合上述材料,评价近代中国知识分子的思想实践。

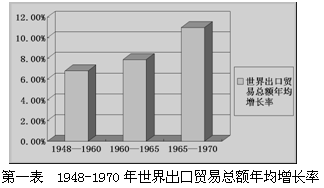

材料一 根据国际货币基金组织《贸易趋向统计年鉴》的两组数据

第二表 1965-1995年世界出口方向(占世界总出口百分比)统计表

| 年份 | 发达国家间贸易 | 发达国家与发展中国家之间贸易 | 发展中国家间贸易 |

| 1965 | 59.0 | 32.5 | 3.8 |

| 1970 | 62.1 | 30.6 | 3.3 |

| 1975 | 46.6 | 38.4 | 7.2 |

| 1980 | 44.8 | 39.0 | 9.0 |

| 1985 | 50.8 | 35.3 | 9.0 |

| 1990 | 55.3 | 33.4 | 9.6 |

| 1995 | 47.0 | 37.7 | 14.1 |

(注:总数不足100归因于与经互会国家的贸易,国家未被区分,有误差。)

材料二 美国哈佛大学教授保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》一书中说:“全球经济一体化已经是人们无法否认和拒绝的事实,总的来说它有利于生产资源的合理配置,但是,仅仅依靠市场无法解决国家的消费和福利不平等加剧的问题。在一国范围内,是靠民主政治和‘福利国家’来平衡和制约市场经济;在全球范围内,现在还没有一个类似的机制。”

材料三 中国当代学者王加丰在《反现代化——全球化思潮产生的原因》一文说:“从整体看,500多年来世界现代化——全球化高歌猛进……(但)它不是一个皆大欢喜的过程。至今,世界上只有少数国家和地区才是这个过程的佼佼者……仅从20世纪后期以来,这种情况就导致了各种新的反现代化——全球化力量的兴起……对发展中国家来说,反现代化——全球化往往相当于反对不平等的世界分工。

请回答:

(1)根据材料一两表,概括分析二十世纪后半期世界出口贸易发展的特点。

(2)阅读材料二、三,分析对比东西方学者对经济全球化认识的异同点。

(3)请运用上述材料,结合所学二战以来的历史知识,就“人类如何应对全球化”自拟观点,写一段300字左右的文章。(要求:观点明确,论证合理,表述成文。)