| A.当今时代下,中国的影响力扩大 | B.中国的科技已经处于世界领先地位 |

| C.美国已经放弃建立单极世界的企图 | D.世界“一超多强”的格局已被打破 |

| A.教士 | B.国王、贵族 |

| C.资产阶级 | D.农民、工人、城市平民和资产阶级 |

| A.依法治国、因地制宜 | B.因俗而治、公平公正 |

| C.因俗而治、民族分化 | D.与时俱进、民族平等 |

| A.文物发掘的地点南昌 | B.竹简、木牍 |

| C.两架编钟,一架编磬 | D.金银器、乐器和漆器 |

为寻找东北航线,自1594—1597年曾5次率领探险队去北冰洋,并两次沿新地岛西岸和北岸航行,到达了喀拉海峡。

为寻找东北航线,自1594—1597年曾5次率领探险队去北冰洋,并两次沿新地岛西岸和北岸航行,到达了喀拉海峡。 中应该填的航海家是( )

中应该填的航海家是( )| A.卡蒂埃 | B.巴伦支 | C.哈得逊 | D.德雷克 |

材料一 在中国历史上往往并不是汉族统治者强迫少数民族“汉化”,而多是少数民族统治者执行汉化政策。此汉族已非华夏,而是许多民族融合而成的一个“混血”的新民族。

——徐杰舜、杨军《从多元走向一体与一体凝聚多元》

材料二 孙中山在《临时大总统宣言书》中指出:“国家之本,在于人民。合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国。是曰民族之统一。武汉首义,十数行省先后独立。所谓独立,对于清廷为脱离,对于各省为联合,蒙古、西藏意亦同此。是曰领土之统一。”改变过去那种“以四万万人受制于一人,以四大族屈服于一族”的状况,实行“人人自由,五族平等”。

——摘编自李禹阶《华夏民族与国家认同意识的演变》

材料三 日本帝国主义发动的侵华战争,使得中华民族面临生死存亡的危急关头。1937年全面抗战爆发后,国民党和共产党实现了第二次合作,建立起抗日民族统一战线。……就民族认同而言,正是在抗日战争期间,全中国的爱国力量都使用“中华民族”来指称中国人。……抗日战争时期少数民族的中华民族认同,是中华民族百年认同的重要组成部分。

——胡岩《论中华民族的百年认同》

完成下列要求:

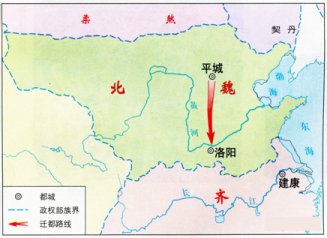

(1)据材料一和图片指出“少数民族汉化”的典型案例,并说明其意义。

(2)据材料二指出孙中山先生“中华民族概念”的创新之处。

(3)据材料三指出中华民族意识增强的原因,并分别说明其对当时中国时局、国家长远发展的意义。

材料一 工业革命的开始,约在法国革命前二十年。那时英国忽然产生了一群发明家,他们依据前人所已发明的粗模,发明了许多机器,使他们代替了人工,来做开矿、纺织、制造、耕种及交通的种种事业。于是工厂的一件东西,便成为这个新时代的中心点了。

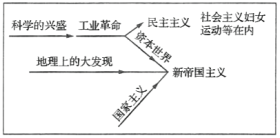

材料二 下面所示内容为科学与十九世纪文化的关系图。

材料三 本图(注:材料二)上各件史迹的因果,并非真能如此简单,比如工业革命的原因,并不以科学为限,他的结果,也并不止民主主义及帝国主义的两件事,他们不过是他的最重要的原因及结果罢了。

——以上材料均摘编自陈衡哲《西洋史》

请回答:

(1)据材料一,指出工业革命的首先发生地以及在生产技术与组织管理方式上的新变化。

(2)据材料二,分析工业革命的主要原因及后果。

(3)据材料三,概括作者的主要观点,并结合材料二和所学知识,运用英国工业革命的相关史实佐证这一观点。(仅需一例)

材料一 文明之所以进,其原因不一端,而思想自由,其总因也,欧洲之所以有今日,皆由十四五世纪时,古学复兴,脱教会之樊篱,一洗思想界之奴性。

——梁启超《保教非所以尊孔论》

材料二近代法国史学家薛纽伯曾说:“旧时的法律是贵族的,它把人分成一些不平等的阶级……现在社会是德谟克拉西(民主)的,它已使一切人在法律之前平等。”

——摘自【法】薛纽伯《现代文明史》

材料三 “机器人革命”是第三次工业革命的有机组成部分。如果说第二次工业革命实现了机器对人的体力劳动的替代,“机器人革命”则推动了机器对人的脑力劳动的替.由于机器的功能延伸和对人的替代,单一生产单元中对人的需求量相对下降:随着机器复杂度的增加,实际.上对产业工人在多领域的技能和编程、系统处理等方面的知识提出了更高要求。

——摘自人民日报《第三次工业革命的切入点和重要增长点》

请回答:

(1)材料一中的“古学复兴”指什么?梁启超认为其意义是什么?

(2)材料二中薛纽伯认为“现在社会”法律对人的意义是什么?并以资产阶级革命时代的美、法两国颁布的法律文献及其内容予以说明(任举一例)。

(3)根据材料三,指出第二次工业革命是如何使人得到解放的?“机器人革命”对人产生了哪些影响?

| A.集体农庄大量建立 | B.因出售粮食被逮捕 |

| C.农民缴纳固定的粮食税 | D.允许资本家经营中小企业 |

材料一 (1911年)十九日(10月10日)贞壮(人名)讯,知昨夜十时半汉口获革命党人二,因大索,续获宪兵彭楚藩与刘汝奎及杨洪胜(开杂货铺),晨六七时事讫,各城俱闭,十时方开。余即于是时过江至汉口必业里纸厂事务所,六时饮于海洞春。八时登舟,舟名“襄阳”。见武昌草湖门火作,盖工程营地,火作即长亘数十丈。火光中时见三角白光,殆枪门火也,闻十八日夜搜得党籍后续获二十余人而未已,余竞不安,遂尔反侧欤。十时舟行,行二十里犹见火光。……二十一日……见鄂电,知武昌以十九日夜三时后失守,督避登“楚豫”兵轮。

——摘自《张謇日记》

材料二

材料三

(1)依据史料的呈现形式分析材料一、二的史料类型和价值。

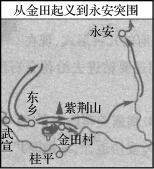

(2)材料三是某同学给图片一撰写的图片说明,依据此例为图片二撰写一份图片说明。

(3)综合上述材料,展望下一个辛亥年,请用最为贴切的一句话,憧憬我国发展的巨大成就。