| A.混合经济 | B.新经济 | C.社会保障 | D.自由经济 |

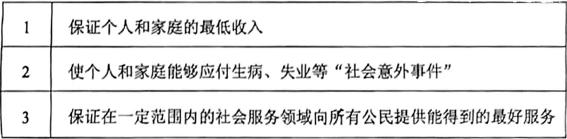

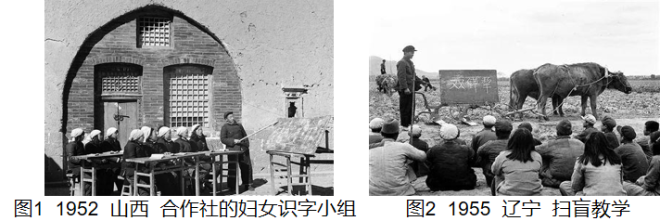

材料一 1949年。新中国成立时我国约有人口5.5亿,那时的文盲率高达80%。 ……1952年中国开始了第一次大规模的扫盲运动。……1958年2月,教育部、团中央、全国总工会、全国妇联和全国扫除文盲协会召开扫盲先进单位代表会。一个群众性的扫盲高潮很快形成。……据统计,从1949年到1960年约有1.5亿人参加了扫盲和各级业余学校的学习。

材料二 1946年中国高等教育工科学生仅为l8.9%,1952年达到35. 4%,为各科学生数第一位。1953年工科新生数占招生总数的42.86%。1955年全国高等学校设置专业249种,其中工科专业137种,占全部专业的55. 2%。1953 - 1957年五年招新生56.18万人,毕业26.9万人,这充分体现了当时“教育建设为经济建设服务,首先为国家工业化服务”的发展方向。

——宋恩荣《当代中国教育史论》

材料三 为庆祝全国科学会套的胜利召开.1978年3月l8日发行《全国科学大会》纪念邮票一套,共三枚。上图中自左至右为:第一枚,科学的春天;第二枚,向四个现代化进军;第三枚,努力攀登科学高峰。

(1)据材料一和图1、图2,归纳新中国初期扫盲运动的特点。并结合所学知识,简要评述其作用。

(2)据材料二归纳建国初期我国高等教育的基本状况,并分析“教育建设为经济建设服务”的发展方向对建国初期的社会影响。

(3)据材料三和所学知识,指出“科学的春天”到来的历史背景。

材料一 一般认为,中世纪西欧城市的兴起开始于10世纪后期。其实9世纪时,意大利的一些和东方贸易有关的城市已然兴起。11世纪后,随着社会生产力的提高,商品经济日益发展,西欧各地不断有新的城市出现。许多城市是在生产发展的基础上,手工业者脱离农村与商人集居而成的。还有一些城市是由封建主、教会、国王主导建立的,他们希望得到货币,而获得货币的手段之一是向城市索取。

——摘编自马克垚《西欧封建经济形态研究》

材料二 长安是隋唐两代政治、经济、文化的中心。唐代后期,随着南方经济的发展,长江流域的扬州、益州,沿海地区的广州、明州、泉州迅速崛起,成为繁荣的商业城市。尤其是扬州和益州,富甲天下,时称“扬一益二”,其经济地位实际上已经超过长安和洛阳。宋代城市经济空前繁荣,市民的地位得到前所未有的提高,他们要求用文艺来表现自己的生活和思想感情,话本和戏曲就成了反映市民生活的新样式。

——摘编自张岂之《中国历史·隋唐辽宋金卷》

(1)根据材料一,指出中世纪西欧城市兴起的原因。(2)根据材料二,概括唐宋时期城市职能和城市分布的特点,并结合所学知识简析唐宋时期城市发展的影响。

材料一 霍布斯鲍姆在《极端的年代》中把短促的20世纪(1914-1994年)划分为三个历史时期,说它像个三联画或历史的三明治(如表4)。

1914-1945年 | 大灾难时期 |

1945-1973年 | 黄金时代 |

20世纪70年代以后-1991年 | 天崩地裂 |

材料二 两百年来第一次,20世纪90年代的世界,是一个毫无任何国际体系或构架的世界。

——艾瑞克·霍布斯鲍姆

材料三 目前的多极化趋势将成为未来世界新秩序的基础。多极化为各国提供了机会,使它们能够在国际社会表达自己的意愿、希望及雄心。只有通过国家间持续的对话交流观点,才有可能促进国际关系民主化,而国际关系的民主化,则是世界和平的基础。

——联合国前秘书长加利(1992年1月-1996年12月在任)

(1)分析表,结合所学知识对霍布斯鲍姆关于20世纪的划分加以阐释。

(要求每个阶段任选一个史实并加以阐述)。

(2)根据材料三并结合所学知识,指出导致20世纪90年代成为“毫无任何国际体系或构架的世界”的标志性事件,概括多极化趋势对国际关系发展的积极影响。

材料一 资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多, 还要大。自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用, 轮船的行驶, 铁路的通行,电报的使用……河川的通航,仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口--过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢?

——摘编自马克思、恩格斯《共产党宣言》

材料二 最早出现在中国的机器工业, 是四五十年代开始的外国侵略者经营的近代工业。中国自己经营的近代工业,开始于六十年代初期, 由官办的近代军事工业到官督商办的民用工业;而民族资本经营的近代工业则在七十年代以后才开始产生。

——摘编自郑学檬等著《简明中国经济通史》

(1)根据材料一并结合所学知识, 说明工业革命的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识, 概括中国近代工业发展过程呈现的特点。

材料一 1950-1970年,联邦德国50家大公司的利润占整个工业部门总利润的比重由36%增加到50%。20世纪60年代初联邦德国拜耳公司营业额为32.6亿马克,20世纪70年代初为103.8亿马克,1983年猛增至408亿马克。菲利蒲公司年销售额为162亿美元,资产156亿美元,拥有34.3万雇员,成为超级垄断组织。联邦德国销售额过百亿法郎的大公司数额一直在增加,这些公司组织拥有几十甚至数百家分支企业,在制造业、商业、农业、服务业等方面都占有优势。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史》

材料二 中共十二届三中全会总结了新中国成立以来特别是十一届三中全会以来经济体制改革的成功经验,比较系统地提出和阐明了经济体制改革中的重大理论和实践问题。面对理论界日趋激烈的计划经济还是市场经济之争影响改革开放局面的进一步打开,全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,这一《决定》实现了历史性突破:

| 明确提出社会主义经济是“在公有制基础上的有计划的商品经济” |

| 明确肯定个体经济是“社会主义经济必要的有益的补充” |

| 强调在企业内部,要实行工资奖金同经济利益挂钩,扩大工资差距 |

——摘编自郑有贵主编《中华人民共和国经济史)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括1950-1970年联邦德国经济发展趋向。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析十二届三中全会《决定》实现的历史性突破(要求:从材料中任选两个角度分析说明即可)

材料一:周朝的分封则主要是由统治部族对被征服地区主动进行的武装拓展,大大加强了王室对全国疆域的控制,巩固了周天子天下共主的地位,即所谓“率土之滨,莫非王臣

——张帆《中国古代简史》

材料二:周文、武所封子弟同姓甚众。然后属疏远,相攻击如仇雠。诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。

——司马迁《史记·秦始皇纪》

材料三:(西汉初年)以海内初定,子弟少(年少),激秦孤立亡(无)藩辅,故大封同姓,以填(镇)天下。

——班固《汉书·高五王传》

材料四:愿陛下令诸侯得推恩分子弟以地侯之,彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。

——班固《汉书·主父偃传》

(1)据材料一并结合所学,说明西周分封制的影响。

(2)为解决材料二的问题,秦朝实行郡县制,请简要概括郡县制的影响。

(3)据材料三概括汉初“大封同姓”的原因。结合所学,指出西汉初年实行的地方行政制度?

(4)据材料四,指出汉武帝针对王国问题采取的对策是什么?

材料一 宗族主导是徽州人启蒙教育的一大特色。宗族将关于读书的具体要求以家规家训的形式载入家谱中,使读书上升为宗族内部的一项规范。如洪氏家族规训中规定:“读书学问开心明目,利于行耳……读书不可一日失,故家虽贫,学宜勉力。”徽州人提倡养正于蒙。古歙东门许氏强调:“蒙以养正,圣功也!夫养于童蒙之时,而作圣之功基焉!”徽州人关于蒙养有自己独特的做法,五岁就让孩子进入私塾读书,言行举止以儒者风度为标准,讲古人故事来端正其志趣;从小教育孩子孝敬长辈,逐渐地培养孩童的品性。徽州人还将蒙养与职业选择相联系,提倡早期教育的目的在于为其成人之后的职业选择打好基础。

——摘编自季海燕《明代以来徽州家规家训述论》

材料二 明朝官府沿用、改编前代和新编蒙学教材

分类 | 主要篇目 | |

| 沿用、改编前代 | 综合 | 《千字文》《百家姓》《三字经》及改编本;“杂字”教材 |

| 经学 | 《孝经》和《论语》 | |

| 理学 | 朱熹的《小学》;程端蒙(朱熹学生)的《性理字训》 | |

| 诗歌 | 《神童诗》;唐宋《千家诗》 | |

| 名物知识 | 《名物蒙求》《小学绀珠》 | |

| 故事图画 | 《日记故事》;《二十四孝》(全名《二十四孝图说》) | |

| 新编 | 伦理道德教育 | 《昔时贤文※名贤集》;《小儿语》续小儿语》;专为女子编写的《内训《女小儿语《闺范》等 |

| 行为规范守则 | 《童子礼》《幼仪杂箴》 | |

| 名物制度常识 | 新编《幼学须知》 | |

| 历史知识、成语典故 | 《五言鉴》《龙文鞭影》 | |

| 属对训练 | 《训蒙骈句》《声律发蒙》 | |

| 工具书 | 《字汇》等 | |

——摘编自马冠男《明代蒙学教材、教法研究》

(1)根据材料一,概括徽州人蒙学教育的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明明朝蒙学教育发展的原因,并进行简要评价。

材料一 清前期的棉纺织业有较大发展,但直到鸦片战争前,棉纺织生产始终停留在农民家庭手工业阶段,棉纺织与农业结合在一起,构成传统小农经济的典型生产结构。不过,随着商品经济的发展、棉纺织业的生产形式也在发生变化。清前期棉纺织业的发展主要表现为以下几方面:首先是棉纺织业在地域上的扩展:另一方面,棉布产量增加,从而商品量扩大;随着梳纺织业的扩大,棉布加工业随之发展。明清时期,棉布加工逐渐与棉纺织分离,形成独立行业;与棉纺织业和棉布加工业发展的同时,在棉纺织业发达的江南地区,形成了一批以棉纺织、棉布加工及棉花棉布贸易为内容的市镇。

——摘编自方行等主编《中国经济通史(清代经济卷)》

材料二 在18世纪末棉纺织业革命的熔炉中,棉纺织业与新近全球性的、充满活力和暴力的资本主义形式建立起最后的但也是最有决定性的关联。这种资本主义的主要特征就是对土地和劳动力的强制攫取。迅速扩张的工厂消耗大量的棉花,只有战争资本主义才能确保必要的土地和劳动力再分配。因此,原住民与掠夺土地的拓殖者、奴隶与种植园主、本地工匠与工厂主迎来了一个新的世纪,这个世纪持续地处在一种实力悬殊的战争状态中。正是压迫获得了新的土地,动员了新的劳动力,成为新兴棉花帝国的重要组成部分,同时也是打造工业资本主义的重要组成部分。

——摘编自斯文·贝克特《棉花帝国一-一部资本主义全球史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国棉纺织业发展的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析棉纺织业发展的历史影响。

(要求:选择中国或西方的任一角度分析说明即可)

材料一 明朝中期,随着商品交换的频繁与海外市场的不断开拓,对货币的需求量大为增加,客观上要求自身价值较高的贵金属充当货币。明初,赋税征收以米麦等实物为主,钱钞的数额及比重并不大。英宗即位后,驰用银之禁,折收“金花银”。至万历九年(1581年),张居正在全国性的赋役改革中,推行“一条鞭法”制度,将丁役、土贡等各项均归并于田赋之中,“计亩征银”。这些赋役制度的变革,无疑确立了白银的重要地位,成了社会不可或缺的支付手段。

——摘编自孙良玉《试论明代的白银货币化》

材料二 16世纪,海洋成为时代的主题。全球化从海上拉开帷幕,一个整体世界从海上连接了起来。白银是促使全球贸易诞生的重要因素。布罗代尔曾说:“贵金属涉及全球,使我们登上交换的最高层。”中国是当时世界上最大的经济体,也是最大的白银需求国之一,直接影响了白银作为国际通用结算方式用于世界贸易。这种国际交换关系,一端联系的是中国商品,另一端联系的是白银,中国市场网络的延伸,主要特征就是将世界各处的白银吸纳进来。与此同时,中国商品走向世界,市场扩大到了全球范围,形成了市场网络的全球性链接。

——摘编自万明《明代白银货币化的总体视野》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代白银货币化的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析明代白银货币化对中外贸易的影响。