| A.国家管理宽松化 | B.社会观念平民化 |

| C.社会经济商业化 | D.成员身份平等化 |

材料一 卢浮宫始建于1204年,作为法国宫廷收藏室以收藏古典绘画与雕刻而闻名。16世纪以来,卢浮宫关于自然、文化各领域的藏品持续增加。1793年1月21日,路易十六被送上了断头台,革命的资产阶级高呼“自由、平等、博爱”的口号,联合人民向封建势力冲击。法国共和政府下令在卢浮宫的大画廊建立中央美术博物馆,搜集18世纪的伟大作品,变宫廷收藏为公共博物馆收藏便成为法国大革命的巨大成果之一。由此,也为世界博物馆史开创了新纪元。法国卢浮宫博物馆对社会普通公众开放,是博物馆、美术馆向现代形态转型的标志,也是社会日渐民主化的体现。

——《博物馆简史》

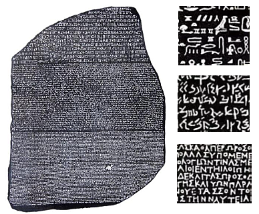

材料二 大英博物馆镇馆之宝

——罗塞塔石碑。

| ①碑文故事 | 碑文用古埃及象形字、埃及草书和希腊字母三种文字书写。直至19世纪初,经过几代人的努力,法国著名语言学家商博良等人最终由碑文上的古希腊文字入手,破解了石碑上的古埃及象形文字,奠定埃及学基础。据碑文记载,该石碑刻于公元前196年的古埃及王朝,碑文内容是祭司对托勒密五世的庆贺之词 |

②归属之路 | 1799年,拿破仑远征埃及,法国士兵发现石碑。1801年,英国战胜法国,石碑作为战利品之一移交英国,1802年入驻大英博物馆。1917年由于第一次世界大战的扩大,罗塞塔石碑被转移保护,直至两年后回归大英博物馆。1993年以来埃及多次呼吁将石碑归还,但一直未实现。2022年埃及学创立200周年,开罗博物馆展示了“罗塞塔石碑”的赝品 罗塞塔石碑拓片 |

材料三 辛亥革命武昌起义纪念馆又称辛亥革命博物院,馆内基本陈列展览如下。

| 展览名称 | 基本概况 |

| ①共和之基 | 第一展厅 晚清中国 第二展厅 革命原起 第三展厅 武昌首义 第四展厅 创建共和 第五展厅 辛亥百年 |

| ②为天下先 | 第一部分 汉口沿江大道租界区街景 第二部分 武昌起义群雕 第三部分 孙中山铜像 第四部分 江流浩荡 1911—1949—1978 |

| ③鄂军都督府旧址复原陈列 | 鄂军都督府旧址原为清湖北咨议局局址,1909年开始修建,1910年竣工。咨议局平面布局为“山”形,砖木结构,两层楼房,是一幢典型的西方议会大厦式建筑。1911年 10月 10日,武昌起义后在咨议局建立中华民国军政府鄂军都督府 |

(1)根据材料一、指出18世纪卢浮宫“开创了新纪元”的表现。结合所学简述这一转型出现的原因。

(2)根据材料二中的“碑文故事”,概括当时埃及文化特点。根据材料二、结合所学,评析罗塞塔石碑“归属之路”。

(3)根据材料三、结合所学,简述“武昌首义”的含义。根据材料三中的展馆设置,概括辛亥革命的重要意义。

材料一

选择性必修2《经济与社会生活》

材料二

19世纪三四十年代英国,在事关人类生存却易被忽略的人与空气的关系上,便产生了始料未及却影响深远的潜在变化。城市的空气中混杂、聚集着来自下水道、墓地、地窖、屠宰房和污水坑散发的气味,城市中密集的建筑群既不利于气流吹散它们,也不利于阳光分解它们,而未分解物在人口密集区域集聚以致带来疾病。1856年8月1日,《英国母亲日志》刊载《健康指南》一文,开篇即言:“没有什么东西比健康更重要”,要享受健康就必须呼吸“洁净的空气”。1884年12月13日,《伦敦新闻画报》刊登了一条推销“新世界专利”的广告,其大意是:佩戴沃尔夫清新空气呼吸器,人们甚至在冬季室内门窗紧闭时,也可以不间断地呼吸到清洁、新鲜的空气。

-摘编自严玉芳、梅雪芹《19世纪英国城市的新鲜空气诉求》

材料三 城市通过它集中物质的和文化的力量,加速了人类交往的速度。通过它的纪念性建筑、文字记载、有秩的风俗和交往联系,城市扩大了所有人类活动的范围,并使这些活动承上启下,继往开来。城市通过它的许多储存设施,能够把它复杂的文化一代一代的往下传,因为它不但集中了传递和扩大这一遗产所需的物质手段,而且也集中了人的智慧和力量。不过,城市许多原先的功能作用曾经一度受自然状况所支配,要求所有参加者都到场,现在这种作用可以被电子传输,分发到全球各处。如果在一个远方的村庄里,能像在拥挤的市中心区一样,看到同一个电影,或听到同一个广播节目,那就不需要住在那个市中心区。我们必须在大城市与小城镇两者之间寻找出一种互惠关系,这种关系是建立在各自能发挥优势的基础上、重新还原到人的尺度。

-[美]刘易斯·芒福德《城市发展史:起源、演变和前景》

(1)根据材料一,写出这一城市中入选《世界遗产名录》的古代文明遗迹名称,概括该城市具备的多重功能。

(2)根据材料二,概括19世纪英国城市“洁净的空气”诉求产生的原因。对这一问题,中华优秀传统文化有着一定的借鉴,请从中国传统文化中的天人合一角度出发,概述人类应该怎样处现好人与自然的关系。

(3)参考材料一二三,围绕人与城市写一则历史短文,角度自选,题目自拟。(要求:观点明确,史实准确,条理清晰,表述成文)

| A.有利于中央集权的加强 | B.是当地政府官员据险而建 |

| C.军事防御的同时带有庄园经济色彩 | D.国家基层治理能力强化 |

| A.继承汉以来立法经验,礼法结合的典范 |

| B.推广魏晋以来家训经验,强化基层教化 |

| C.我国现存最早的行政法典——《唐六典》 |

| D.成为秦汉以来封建礼仪制度的集大成者 |

| A.方国离心倾向加强 | B.商朝政治势力逐渐扩展 |

| C.国家机器走向完备 | D.原始民主传统受到破坏 |

| A.具有管理民族事务及对外交往的职能 |

| B.负责培养各种民族事务的翻译人才 |

| C.代表中央政府管理佛教和藏族事务 |

| D.代表朝廷管理海外各国通商贸易事务 |

材料一:北方宜旱,南方宜稻,这是农作物对南北方环境选择的结果,跨越环境界限,将另一地区的作物引入,则与人类活动直接相关。冬小麦为北方旱地作物,推动其大规模向南方扩展的动力是人口。《鸡肋编》记载:“建炎之后,江浙湖、湘闽广,西北流寓之人遍满。绍兴初,麦一斛至万二千钱,农获其利,倍于种稻。而佃户输租,只有秋课(稻),而种麦之利,独归客户。于是竞种春稼,极目不减淮北。”可见,两宋之际,南方水田农业区稻麦两熟制曾出现了一个极为兴盛的局面。

——摘自吴存浩《中国农业史》等

材料二:一九四七年七月至九月,中共中央工委在西柏坡召开全国土地会议,总结土地改革运动的经验,通过《中国土地法大纲》。这是一场中国农村社会的大变动,是一场真正意义上的大革命……国民党政府财政严重入不敷出的状况,由于内战军费的激增和豪门资本恣意中饱,本来已病入膏肓,无药可救。货币飞速贬值,物价如脱缰野马般猛涨,米价在一九四八年二月突破每石三百万元,到七月就突破三千万元。蒋介石叹道“经济危险至此,比军事更足忧虑。”

——摘自金冲及《二十世纪中国史纲》

材料三:从一九五六年建立起社会主义基本制度到一九六五年完成经济调整工作,中国的社会主义建设经历了十年的艰难探索……大中型的水利建设施工项目达二百九十多项,除用于治理淮河外,还用于治理黄河、海河两大水系等。机耕面积在耕地总面积中的比重由百分之二点四上升到百分之十五。机灌面积在灌溉总面积中的比重由百分之四上升到百分之二十四点五。这十年,在中国现代化的道路上跨出了前所未有的一大步。六十年代中期的中国,已经不再是一九四九时的中国那样,从而为日后的改革开放做了重要准备。

——摘自金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)根据材料一,指出两宋之际稻麦两熟制在南方“极为兴盛”的原因。并结合所学,分析其对当时农业生产格局的影响。

(2)根据材料二,指出20世纪40年代末国统区物价“猛涨”的原因。结合所学,阐释《中国土地法大纲》的颁布“是一场真正意义上的大革命”。

(3)根据材料三,指出1956年至1965年间我国农业“现代化的道路上跨出了前所未有的一大步”的主要表现。结合所学,扼要说明这十年的成就为日后的改革开放做了哪些方面的“重要准备”。

材料一 历史上曾多次出现“衣冠南渡”的现象,在这些南渡之人中,就有一部分人定居在距离中原比较近的新安(新安江的源头)。他们心里憋着一股子东山再起的劲头儿,但是面对的却是“山九田一,丰亦不足食”的现实。新安人虽然没有发达的陆路交通条件,但大自然给了他们便利的水路,特别是新安江,直接可以通达杭州,再通过杭州与大运河相连。早在东晋时就有新安商人活动的记载,以后代代有发展,明成化、弘治年间(1465——1505年)形成商帮集团。

—摘编自[日]藤井宏《新安商人的研究》

材料二 明嘉靖(1522—1566年)至清末民初,新安商人渐趋衰落。一代代新安商人靠贩运盐、茶、山货,经营文房四宝,走出了一条日后教科书上才有的贸易路线:“东进苏杭无锡常,抢滩芜湖商道,掌控长淮水运口,南达湘、蜀、云、贵、川,往来京、晋、冀、鲁、豫间,远涉西北、东三省。最后,西进赣、湘,沿东南达闽、粤两省,直至扬帆入海与日本进行贸易。此时的新安商人达到了鼎盛时期,‘无新安人不成商’这种说法,开始叫遍天下”。

——摘编自韦庆远《明清史续析》

(1)根据材料一,结合所学,指出历史上出现大规模“衣冠南渡”的两个重要时期,说明东晋时期“新安商人”被迫经商、“活动”频繁的因素,并写出“新安商人”后来的名称。(2)根据材料二,并结合所学,概述明代“新安商人”形成实力雄厚商人群体的客观条件,及其在当时发挥的主要作用。

| A.土地私有制已取代国有制 | B.铁犁牛耕成为主要耕作方式 |

| C.“千耦其耘”的劳作形式瓦解 | D.封建土地所有制尚处于过渡时期 |