材料一 建国之初,受原来殖民统治的影响,华盛顿任命了大批出身于富裕、精英阶层的男性白人担任政府公职。联邦政府被称之为“绅士政府”。这封闭了西部各州人民和平民担任政府官职的通道。1829年参与竞选的杰克逊以此为契机,在竞选纲领中宣扬“平民政治说”,“公职是如此容易简单,任何一个智力正常的人都有资格担任”;提出“官职轮换说”,“给官僚体制注入新的活力,并使其具有民主色彩”。当选后,他将久已存在于西部和东北部州政府与地方政府的这种政党分肥惯例加以系统化,把官职当作犒赏政治忠臣和功劳的奖品。以后政府如法炮制,连深受人们爱戴的总统林肯,也更换了当时政府1457个职位的人员。

——改编自杨秀云《美国文官制度发展历程》

材料二 政党分肥制任人唯亲、拉帮结派,使文官质量严重下降,政局周期性震荡。1881年,加菲尔德总统被一位官职追逐者刺杀。1883年,美国颁布《调整和改革美国文官制度的法案》(即《彭德尔顿法》)规定:建立一个不受党派控制的3人组成的文官委员会对文官实行统一管理,其中两人不得来自同一政党;对部分官员实行公开竞争考试,择优录用;政府公务人员在政治上必须保持中立;对文官进行分类,实行文官职业保险和建立统一的文官体系等。这就打破了政党分肥原则,逐步形成了以考绩制为基础的文官任用原则,正式建立了美国的文官制度。

——改编自国洪梅《〈彭德尔顿法〉在美国历史上的作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析美国政党分肥制形成的原因,并说明它比“绅士政府”的进步之处。(2)根据材料并结合所学知识,围绕“美国文官制度的建立”提炼一个论题,并加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)

材料一 改革开放以来,随着中国对外开放程度的不断提高,我国经济的发展也不断融入世界经济的总体格局中。中国的商品出口贸易总额从1980年的181.2亿美元增加到2007年的1.218万亿美元,占到了全球商品出口贸易总额的8.8%,赶超美国位居全球第二。中国出口商品结构呈现不断优化的演进趋势,工业制成品在出口中已占据绝对主导地位。中国的贸易对象遍及全球,已经扩展至220多个国家和地区。

——摘编自秦迪莎《改革开放以来我国出口贸易结构变动及其优化研究》

材料二 目前,我国仍然以劳动密集型产品的出口为主,很多发展中国家与我国具有相似的劳动力价格优势,导致劳动密集型产品的出口竞争越来越激烈。此外,虽然我国工业制成品出口比重不断上升,但是产品技术含量相对较低,高技术含量和高附加值的产品比重不高,仍然以机械产品设备和轻纺工业品为主。这些都将严重影响我国工业制成品的国际竞争力,不利于工业制成品的出口。此外,近年来一些国家贸易保护主义的抬头使得我国对外贸易的发展面临严峻挑战。

——摘编自陈相芬《我国对外贸易的发展形势浅析》2011

(1)根据材料一归纳1978年至2007年我国出口贸易的发展特点,并结合所学知识分析原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对改革开放以来我国出口贸易发展的认识。

材料一 秦统一后,见于记载的相应官员有丞相隗林、丞相王绾、左丞相李斯、右丞相冯去疾等。丞相是朝廷首席文官,总理全国政务。太尉原称尉、国尉,是朝廷首席武官,是负责全国军事事务的最高长官。御史大夫地位略次于丞相,是负责监察的大臣,位列上卿。“三公”之下又有“九卿”,分工管理不同的政务部门。

——摘编自张岂之《中国历史·秦汉魏晋南北朝》

材料二 隋时,三省的职掌尚没有明确的划分。直到太宗时,始告确定。以中书省制定法令,门下省审查法令,尚书省执行法令。但因权力的彻底分化……太宗为补救这个流弊,因而设“政事堂”,作为三省首长联席议政的机关。最初政事堂设在门下省,后来移到中书省,改称为“中书门下”。

——摘编自傅乐成《中国通史》

材料三 《中华民国临时约法》部分条款

第十六条中华民国之立法权以参议院行之。

第四十三条国务总理及各部总长均称为国务员。

第四十五条国务员于临时大总统提出法律案公布法律及发布命令时须副署之。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析指出秦朝中央官制的特点。

根据材料二并结合所学知识,指出唐太宗设立“政事堂”的原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,指出《中华民国临时约法》确立的政体是什么?其目的何在?

材料一 英国第一帝国开拓了广阔的市场,攫取了大量的财富和利润,但在美国革命中解体了,这是对英国殖民体系的重大打击。恰在此时,工业革命在英国已开始起步。工业革命的几十年间,既是英国确立全球经济霸权的时期,同时也是英国在自由主义指导下重建帝国的时期。这一时期帝国重建的主旨之一,是将自由贸易强加于世界,从而保证英国对世界贸易的控制。为实现这一目标,“炮舰外交”必不可少。

1815年,英国第二帝国出现了,殖民地数量也随之增加。19世纪中叶前后,英国稳居世界头号工业强国。与此同时,由于“光荣革命”的遗产渐次落伍,英国人以和平、渐进的方式变革了自己的政治制度。但英国在它最强盛的时候就隐藏着严重的问题,1870年后就开始从绝对领先的地位上跌落下来。

——摘编自齐世荣等《15世纪以来世界九强兴衰史(上卷)》

材料二 第一次世界大战是首次真正意义上的全球性军事冲突,也深刻地改变了世界格局。……1919年1月,一战战胜国召开了巴黎和会,建立起世界新秩序——凡尔赛体系。这个体系为了维护主要战胜国的利益,对战败国领土及其殖民地进行再分割,尤其是对德国进行了严厉的惩罚。法国陆军元帅福煦在听到和约内容后就作出了神奇的预言:“这不是和平,这是20年休战。”结果不到20年,凡尔赛体系就在大萧条和纳粹党崛起的轮番冲击下摇摇欲坠,最终在德国闪击波兰的战斗中土崩瓦解。

——摘自范主《时间的战争:五百年钟表博弈史》

材料三 第二次世界大战彻底改变了近代以来形成的以欧洲为中心的国际格局,20世纪后半期的世界大部分时间在美苏两极格局下度过。现行的全球经济治理体系主要是在二战后美国主导的布雷顿森林体系制度基础上建立的。而后尽管布雷顿森林体系难以为继并最终瓦解,但三大制度支柱依旧留存下来,关贸总协定后来发展为世界贸易组织,与其他两大国际经济制度一起为当今世界经济正常运行提供基本的制度规范与保障。

随着发展中国家和新兴经济体快速崛起而传统发达国家经济地位相对衰落,当前国际政治经济秩序以及既有的全球经济治理制度安排已难以适应这一结构性转变,改革在所难免。面对当今世界百年未有之大变局,中国政府提出共商共建共享的全球治理观,推动全球治理体系向更加公正合理的方向发展,共同构建人类命运共同体。

——摘编自左凤荣等《世界百年大变局》

(1)根据材料已,概括19世纪中叶前后英国成为“世界头号工业强国”的主要原因,结合所学,列举19世纪50年代英国维护其“绝对领先的地位”的重要事件。(2)根据材料二,结合所学,指出第一次世界大战期间“世界格局”划时代的改变,简析导致凡尔赛体系仅20年就“土崩瓦解”的主要因素。

(3)根据材料三,结合所学,写出现行全球经济治理体系的“三大制度支柱”。综合材料一二三,分析“共同共建共享的全球治理观”的合理性。

材料一 抗日战争时期,中国沿海地区和一些抗战前沿省份的部分军事工业进行了大规模内迁。1937—1938年内迁长沙是这次军事工业内迁的重要组成部分,抗战开始后,先后就有“中央电工器材厂(公司)筹备处,由南京迁往湘潭”。随后还有炮兵技术研究处、兵工学校、中央修械所陆续由南京迁往湖南。巩县兵工厂迁至长沙临时设厂,后迁至安化烟溪镇。中央修械所在南京沦陷后迁往湖南衡阳,汉阳兵工厂也迁至湖南省辰溪县。这次长沙内迁经历了三个阶段,前后历时不到2年,但产生了深远影响,为中国抗战作出了重要贡献,对西南地区的社会经济文化产生了重要影响,在一定程度改变了旧中国工业不合理的布局。由于政策为军事工业内迁保驾护航,但也导致大批普通民用工业破产倒闭灾难。

——摘编自《抗战时期(1937—1938)军事工业内迁长沙研究》

材料二 1964年中共中央作出三线建设重大战略决策。按照当时中央圈定的范围,湖南西部被列为西南大三线建设的范围,主要包括湘西土家族苗族自治州和怀化、邵阳、娄底、张家界、常德、益阳6市在内的43个县市区。从1965年起,国务院和湖南省调集大批建设队伍和物资,浩浩荡荡开进湘西地区,展开了声势浩大的三线建设。1965年至1966年,全省三线建设形成第一次高潮:以国防工业为主的19个大、中型项目相继在沅陵、涟源、安化、娄底、新化等县动工兴建。1969年,三线建设再掀高潮:除了068、013等大型国防工业项目外,湘黔铁路、枝柳铁路、凤滩水电站、金竹山火电厂、浦沅工程机械厂和湘澧盐矿等一批重要民用工程也陆续开工建设。1971年,第四个五年计划期间又新上了湖南拖拉机制造厂、湖南维尼纶厂等10个项目。

——摘编自《湖湘潮,百年颂之68集:三线建设掀起热潮》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出20世纪三四十年代国民政府选择军事工业内迁长沙的原因并分析其影响。(2)结合材料一、二和所学知识,指出20世纪影响湖南工业发展的两大运动有何共同点。这对我们今天湖南工业建设有何启示。

材料一 举孝廉是两汉时期察举制度中最普遍盛行的制度。汉武帝元朔元年(前128年)“令二千石举孝廉”,正式规定郡国守相,若“不举孝,不奉诏,当以不敬论,不察廉,不胜任也,当免”,作为对二千石等官吏是否忠勤于国家的考察方式之一,后又规定了郡国察举孝廉的人数和具体标准。其标准有四项:“一曰德行高妙、志节清白;二曰学通行修、经中博士;三曰明达法令,足以决疑,能按章覆问,文中御史;四曰刚毅多略,遭事不惑,明足以决,才任三辅令”。

—摘编自《汉书》《续汉•百官志一》等

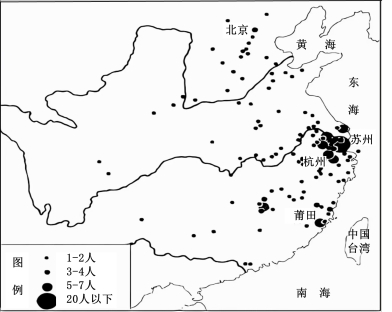

材料二 南宋至明清时期,考中的状元、进士群体的地理分布图

—摘自张希清、毛佩琦等主编《中国科举制度通史》

材料三 宋朝科举制度取消了门第限制,各行各业的人都可以参加科举考试。如“工商杂类”获得应试的资格,到北宋末年,甚至僧道亦可参加应试。在举行考试时,逐步形成了严格的密封考生姓名的“糊名”制度;设立专门负责誊录考生答卷的“誊录”制度,还有主持考试的高官不回家,锁门谢客,不与外人往来的“锁院”制度。

—摘编自宋希清《中国古代科举制度通史》

(1)根据材料一,简析汉武帝时期实施“察举制度”“举孝廉”的主要目的,并概括这些选官制度的“具体标准”。

(2)根据材料二,说明示意图反映的历史现象,从经济的角度阐述这种现象出现的原因。

(3)根据材料三,结合所学,简析宋代科举制度的新变化,并概括这一变化对宋代政坛的影响。

材料一 战国秦汉时期小农家庭一般是五口、占地百亩。男耕女织似乎是中国封建社会前期的一个标准的小农经济家庭生产模式。这种人口数量的形成,主要是由于商鞅变法,在其废井田、开阡陌、使民得买卖的同时,又规定“民有二男不分异者,倍其赋“。商鞅的规定,对秦朝小农家庭人口结构有影响。汉承秦制,贾谊在《陈时政疏)中亦云:“故秦人家富子壮则出分.家贫子壮则出赘”,所以晁错谈到农家人口时仍说“今农夫五口之家”,这也反映出是由于中国的多子继承制度所造成的,这种制度在战国时便已成为社会习惯,到了汉代,诸子平分财产的继承制度,即已完全确立。这可以说明,五口之家一方面是受传统的理想蓝图影响,另一方面诸子平分财产制度也造成了中国封建社会小农家庭人口长期在五口上下浮动。

——洪煜《战国秦汉时期的小农经济》

材料二 唐宋时期,门阀士族因自身封闭而导致了不可避免的衰落,不断发展的科举制度又对他们垄断仕途造成了巨大的打击,加之社会上北民南迁,南迁北人因受排挤而更加重视血缘关系等诸多因素,使汉唐时期具有浓郁政治色彩的世家大族式的家庭制度很快走到尽头,战国秦汉时期曾存在过的血缘型的家族组织又重新恢复了起来。不过,这已经不再是秦汉时代家族组织的简单模仿复制,还揉进了一些世家大族的家族组织特点……这种血缘型家族制度的特征之一,是强调聚族而居……这些小家庭仅包括两代或三代人,五口左右,是一个基本生产生活单位,若干个小家庭环居在一起,就是一个血缘家族群体。这种血缘型的家族制度不再以谋求家族的政治等级地位为目标,而把主要职能定位在“敬宗收族”上,通过祭祀、赈济、兴学、修谱等各种宗族活动以及严密的组织系统和族规,笼络控制族人,增强血缘向心力。

——摘编自邢铁《唐宋时期家族组织的变化》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析战国秦汉小农家庭形成的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐宋家族组织的变化及其原因。

材料一 伏尔泰在《哲学通信》中系统地阐述中国的历史、道德、哲学等问题,竭力推广孔子及其创立的儒家学说。

孟德斯鸠从朱熹的“法者,天下之理”和礼法应“与时宜之”思想中得到启示,在《论法的精神》中提出:“从最广泛的意义上讲,法是从事物的性质中产生出来的必然的关系……人也有自己的法。”

————郭丽娜、康波:《18世纪法国启蒙主义文学中的中国思想文化因素》

材料二 在思想文化层面,中华文化的核心一一一一儒学以及孔子的思想对欧洲近代以来的著名思想家都产生了重要影响。这种影响的产生,既是基于长期以来中西文化交流的历史沉淀和物质准备,也凭借西方传教士出于在华传教的目的和启蒙思想的客观需要,同时也仰仗中华文化本身所具有的博大精深、底蕴深厚的内在特质。

————顾友仁:《基于当代视野的中华文化与欧洲启蒙运动》

(1)根据材料一、二结合所学知识,分析启蒙思想家推广学习儒学的原因?

(2)儒学不仅影响中外历史发展进程,同时也具有非常强的现实意义。从儒学某一思想主张出发,谈谈你对儒学现实意义的认识?

材料 中国古代的以工代赈起源甚早,可追述到先秦时期。春秋时期齐国政治家管仲在灾荒之年兴建宫室台榭,并雇佣那些家庭条件不好的人。秦汉以降,以工赈救荒的议论和实践的记载相对较少,但也偶见于史籍。如西汉末,司空桓谭曾设想把治河工程的建设者定位在浮食无业贫民,期望在治河同时发挥济贫的效用。至唐代,以工代赈的记载稍多,且其工赈多与水利工程有关。宋代是以工代赈发展的重要时期,首先是工赈实践增多,其次是宋代工赈成为国家政策,并制定有相应的制度,三是富民在工赈中表现突出。此外,宋代在工赈的理论观念上继承了传统的认识,并将其写入救荒专著,对后世产生影响。元代救荒体制比较完善细致,而工赈似未能如宋代成为国家政策,但作为救荒手段仍然被运用。以工代赈在明代比较发达,包括公共工程和私家兴造,其中以水利工程最多,此外则有修整学校、城防、寺观等建设工程。明朝廷对工赈逐渐重视,官府是明代工赈的主要力量,但始终没有确立相应的制度,临时性质明显,同时富民的参与力度也非常大。总之明代工赈的普遍化使工赈在救荒中的地位得以牢固树立,清代工赈继续沿着这一趋势发展到高峰,其主要表现是工赈上升为国家政策并制度化且蕴涵了一些近代工赈的元素。其预先规划的思想,突破了古代工赈的“临时”性质,更具计划性;而其政策中雇佣“穷民”的思想也是对“饥民”范围的扩大。

——摘编自张兆裕《明代的工赈述论》

(1)根据材料,结合所学知识,概括中国古代以工代赈的特点及其形成的原因。

(2)根据材料,结合所学知识,围绕“以工代赈”展开简要论述。(要求:观点明确,论证充分,表述清晰)

材料一

材料二《舌尖上的中国》第二季美食顾问,河南开封饮食文化博物馆馆长孙润田到福建省龙岩市进行了为期一周的客家文化考察。考察归来,他深感客家饮食文化,民俗文化与中原及开封的饮食文化,民俗文化一脉相承,客家饮食保留了大量的中州古味,是古代饮食文化的“活化石”。……妈祖本是沿海地区人们航行的保护神,客家人也把她请到山乡,作为山乡的保护神。客家文化继承和发扬了中华文化的精华,长期的迁移养成了兼收并蓄取其长、开拓进取不保守的民风,使客家民系具有强大的凝聚力和生命力。

——以上材料均出自乔还田《客家人与客家文化漫谈》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析客家人向南迁徙的主要原因。

(2)根据材料二,归纳客家文化的特点。