材料一 俾斯麦担任宰相期间,德意志帝国实行均势外交,缔结了以下主要条约(见表)。1890年,德皇威廉二世将俾斯麦解职,并拒签再保险条约,德国外交政策发生重大转变。

| 时间 | 名称 | 参加国 | 内容简介 |

| 1873年 | 三皇同盟条约 | 德、俄、奥 | 如果遇到有第三国侵略危及欧洲和平时,三国应该立即商讨共同的行动方针。 |

| 1879年 | 德奥同盟条约 | 德、奥 | 缔约国一方遭到俄国的进攻,他方应以全部兵力援助,并不得单独媾和;一方遭到第三国(指法国)进攻,他方应采取善意的中立。 |

| 1887年 | 地中海协定 | 英、奥、意 | 在俾斯麦的推动下,三国共同维持近东现状,保护黑海海峡和确认土耳其对保加利亚及小亚细亚的宗主权,共同抵制俄国影响在土耳其的增长。 |

| 1887年 | 再保险条约(相对于德奥同盟条约) | 德、俄 | 缔约国一方如与第三国(法国和交战时,另一方应保持善意的中立,德国承认俄国在保加利亚占优势的合法性。 |

——摘编自姜爰晟《卑斯麦外交模式及其启示》

材料二 德国要成为世界政治大国!这句话本身就足以引起欧洲和世界的震动。亨利·基辛格博士有句名言:“至少300年来,德国的地位问题一直是欧洲稳定的关键所在”。自从1871年俾斯麦通过铁血政策统一德国后,德国就没让欧洲和世界歇心过。这个能量特别巨大的民族,表面严肃但内心却蕴藏着炙热的欲望岩浆,他们不甘平庸的行为,希望“要么不干,要干就要杰出”,结果却是“要么像圣人,要么像魔鬼”。

——摘编自孙恪勤《德国,走向政治大国》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括德意志帝国均势外交的特点,并指出1890年后德国外交政策发生重大转变的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出德国谋求世界政治大国的目标能否实现,并简要说明理由。

材料一 中国制酒历史源远流长,贾湖遗址酒石酸的发现,河姆渡文化遗址陶杯、陶尊、陶盉的考古发掘,昭示出酒的发明当在7000年以前。中国最具特色、最著名的是以粮食为原料酿造的黄酒、白酒。早在《尚书·酒诰》中,“德”字主要指与政教联系紧密的酒德,是酒礼的内在道德规范,强调饮酒要求适中、平和、有节,“酒以成礼”、“宴以合好”。我国古代有“尊”“壶”“角”“献”等各种各样的酒器,酒器种类的繁多不仅因为社会生产力的发展,更是由于封建等级制度的需要,通过不同的酒器代表不同的身份。酒在民俗生活中与趋吉避凶、祈福禳灾等人们切身利益息息相关,而这种民间纯粹功利性、实用性的祈求,均能通过酒祭、占卜、神供、祈禳、禁忌等途径获得心理的满足,这是与中国传统农业生产活动相适应的精神文化创造。

——摘编自万伟成《中华酒文化的内涵、形态及其趋势特征初探》等

材料二 西方文化中不乏酒的传说,希腊神话中酒神狄奥尼索斯身兼酿酒者和葡萄种植者的庇护神和艺术之神。从公元前7世纪起,每年春季播种和收获季节,希腊城邦的人们都会举行祭祀酒神仪式——“大酒神节”,歌颂狄奥尼索斯的丰功伟绩。西方人把葡萄酒视为“神授”之物,试图通过酒神崇拜使饮者自律。西方酒器多是玻璃制品,讲究透明,每一种酒都有其固定的使用杯子,如鸡尾酒杯、白兰地酒杯、香槟浅碟杯、白葡萄酒杯等。西方人饮用葡萄酒的礼仪,则反映出对酒的尊重,在品饮顺序上,讲究先喝白葡萄酒,后喝红葡萄酒,先品较淡的酒,再品浓郁的酒等,按照味觉规律,逐渐深入地享受酒中风味的变化。

——摘编自饶清清《中西酒文化差异比较》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,比较古代中国和西方酒文化的异同。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析古代中国酒文化形成的原因。

党的二十大报告指出,全方位夯实粮食安全根基,确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

材料一 商鞅是春秋战国时期非常重视农业的思想家,他亲自主持了秦国的变法运动。由于其变法实践的需要,其重农思想贯穿始终,凸显了其对粮食安全的关注。他说:“故治国者欲民之农也。国不农,则与诸侯争权,不能自持也,则众力不足也。”另外,商鞅视农业和粮食为财富的来源,他说:“按兵而农,粟爵粟任,则国富"“民泽毕农,则国富”“农则易勤,勤则富”“能事本而禁末者富”。商鞅就这样把农、粟同国富、国贫联系在一起。商鞅的重农思想是法家经济思想的鲜明体现,它从政治高度上充分认识到粮食的重要性,是古代粮食安全思想在政策领域内的体现。

——摘编自王高阳《先秦诸子粮食安全思想及其当代价值》

材料二 明中叶以后,我国粮食生产的基本形势发生了一定的改变。由于商业性农业的迅速兴起而日趋减少,加上大量市镇的涌现、非农业性城居人口的增多等原因,江渐东南沿海商品经济发达地区,因粮田大量被经济作物侵占,已由原来输出粮食的中心区变为输入粮食的缺粮区;在东南沿海地区急需大量粮食、粮价见涨的诱使下,经济作物种植业较为落后的湖广等地则逐渐发展成为我国新的商品粮基地,原来的“苏松熟,天下足”被改为“湖广熟,天下足”。

——摘编自吴宾、党晓虹《中国古代粮食流通与粮食安全》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括商鞅粮食安全思想的主要内容,并分析其产生的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明中叶以后我国粮食生产的基本形势发生的变化,并简析其原因。

材料 (唐太宗)诏议安边之策,中书令温彦博议:“请于河南处之(突厥)。汉建武时,置降匈奴于五原塞下,全其部落,得为捍蔽,又不离其土俗,因而抚之,一则实空虚之地,二则示无猜之心,是含育之道也。”秘书监魏征曰:“匈奴人面兽心,非我族类,强必寇盗,弱则卑伏,不顾恩义,其天性也。秦、汉患之者若是,故时发猛将以击之,收其河南以为郡县。”温彦博曰:“天子之于万物也,天覆地载,有归我者则必养之。今突厥破除,余落归附,陛下不加怜愍,弃而不纳,非天地之道,阻四夷之意,臣愚甚谓不可,宜处之河南。”彦博又曰:“突厥余魂,以命归我,收居内地,教以礼法,选其酋首,遣居宿卫,畏威怀德,何患之有?”太宗嘉其言,方务怀柔,未之从也(这在历史上是从来没有过的)。卒用彦博策,自幽州至灵州,置顺、祜、化、长四州都督府以处之,其人居长安者近且万家。

——摘编自【唐】吴兢《贞观政要·卷九·论安边》

(1)根据材料,指出唐太宗诏议安边之策中两种不同的主张,并分析其提出主张的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简评唐太宗的民族政策。

材料一 蒙元军队对南宋进行了长期的征战,征服了大理国和西南民族地区,将之纳入直接统治范围,任命流官并参用“土酋”,“土司制度”随之建立起来。元代土司制度既是宋代的羁縻(州)制度的继承和发展,又是明代土司制度的雏形。土司官员由朝廷任命,属于朝廷命官,土司有朝贡纳赋的义务,建立有自己的土兵组织。土司制度的建立,使中原王朝对西南民族的间接统治转化为直接统治,而且,使唐宋时期西南与中原王朝的分裂局面重归一统,这在中国民族关系史上有着重大意义。

--摘编自刘复生《西南古代民族关系史稿》

材料二 嘉靖年间倭寇在东南沿海地区的侵扰劫掠,严重破坏了沿海百姓生命、财产安全。明朝廷一方面调遣俞大猷、戚继光等将领率官军前往征讨,另一方面在张经、胡宗宪等人建议下征调以广西俍兵、湖广土兵为主的土司兵到东南沿海地区参加抗倭斗争。湘西永顺宣慰使彭翼南、致仕宣慰彭明辅,保靖宣慰使彭荩臣各自带领土兵,自备粮草,奔赴苏州地带。在抗倭斗争中,永顺土司与保靖土司,通力合作,赢得了王江泾、陆泾坝等战役的重大胜利,得到了嘉靖帝的封赏并赐“东南第一功”的石牌匾,彰显了土家族人民强烈的国家认同意识与家国情怀。

--摘编自花展鹏《明朝嘉靖时期土司抗倭研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明元朝在西南地区实行土司制度的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述明朝嘉靖时期土司抗倭的历史意义。

材料一 振恤、水旱、蝗螟、饥疫之灾,治世所不能免,然必有以待之。宋之为治,一本于仁厚,凡振贫恤患之意,视前代尤为切至。诸州岁歉,必发常平、惠民诸仓粟,或平价以粜,或贷以种食,或直以振给之,无分于主客户。不足,则遣使驰传发省仓,或转漕粟于他路;或募富民出钱粟,酬以官爵,劝谕官吏,许书历为课;若举放以济贫乏者,秋成,官为理偿。又不足,则出内藏或奉宸库金帛,鬻祠部度僧牒;东南则留发运司岁漕米,或数十万石,或百万石济之。

——《宋史》卷一百七十八

材料二 20世纪80年代中期,国家扶贫主要针对县级贫困区域。2001年国家扶贫重点对象转向15万个村级贫困区域,实施整村推进扶贫。2011年国家划定了14个集中连片特困地区进行重点扶贫。2013年11月,习近平在湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县排碧乡十八洞村考察,在这里,习近平首次提出“精准扶贫”。2015年11月,中西部22个省区市向中央签署脱贫攻坚责任书,“决不让一个地区、一个民族掉队”,这是《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》中的承诺。放眼全中国,这一承诺正在稳步成为现实。

——摘编自雷明《论习近平扶贫攻坚战略思想》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析宋代政府救济贫困的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括现代中国扶贫攻坚的特点并简述其意义。

材料一

材料二 康熙三十年(1691),一总兵请示修葺已毁长城之事,康熙帝回复:自从秦朝修筑长城以来,汉、唐、宋常常修缮长城。但是那又有什么用?难道就没有边患了吗?明朝末年,太祖(努尔哈赤)直接统帅大军长驱直入,明军土崩瓦解,清军兵锋战无不胜。可见最好的防守方式就是修德安民,民心顺了,那天下就顺了,边境自然巩固,这就是所谓的众志成城。

——摘编自《清实录·圣祖实录》

(1)根据材料一,列举秦朝时期活跃在长城以北的主要少数民族,结合所学知识分析秦朝修建长城的主要影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出康熙帝对修建长城的态度,并分析其原因。

材料一 清朝时期,中国人口出现过多次大幅度增长。在1734年(雍正十二年)时,国内总人口共计有2735.5462万,到了1741年(清乾隆六年)时总人口数量就攀升至14341.1559万,到了1795年(乾隆六十年)时,全国总人口达到了29696.8968万,而到了1834年(道光十四年)时,全国人口总数就达到了40100.8574万。

——《明清时期的中国人口》

材料二

材料三 2021年8月20日,全国人大常委会会议表决通过了修改后的人口计生法规定,提倡适龄婚育,优生婚育,一对夫妻可以生育三个子女。2023年4月,江苏海安市《关于落实三孩政策及配套生育支持措施若干政策意见(试行)(征求意见稿)》提出,本市户籍,夫妻双方共同依法生育二孩、三孩的家庭,对每孩每月分别发放200元、400元育儿补贴,直至孩子3周岁。居民购买商品房,凭出生医学证明或户口簿,在市场价的基础上,对二孩家庭、三孩家庭继续给予400元/㎡、600元/㎡的优惠。

——摘自中新经纬2023年4月20日(海安市人民政府网站)

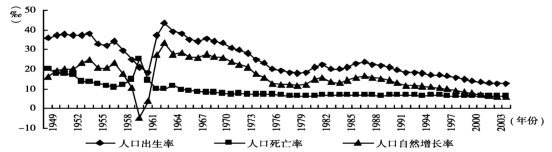

(1)根据材料一及所学知识,分析18世纪中期后清朝人口大增的原因。(2)根据材料二及所学知识,你认为那些因素导致了50—80年代初中国人口的急速膨胀?

(3)根据材料三及所学知识,说明当今我国鼓励生育的意义。

材料一 孙中山是民主革命的伟大先行者,也是民国文官制度的初创者。他关于文官考试制度的设计主要有以下三点:一、科举制“公开竞争、平等择优”的考试原则蕴含着民主精神,不能将其一概抹杀,需要加以批判继承,因此大小官员都需通过考试来取得资格。二、有些人口才出众却没什么实学,容易通过演讲煽动民众而在选举中获胜;有的人善于思考却拙于表达,只有通过考试,才能大放异彩。因此还要用西方的选举制度作为补充。三、他提出“五权宪法”的构想,“希望在中国实施的共和政治,是除立法、司法、行政三权外还有考选权和纠察权五权分立的共和政治”。其中考试权居于一个重要而特殊的位置。说其重要,是因为它与其他各权不分高低,平起平坐;说其特殊,是因为它从其他各权中分离出来,真正取得了独立的地位。

——摘编自陶继波、马卉《民国时期文官制度发展概述——兼论其对知识分子的影响》

材料二 1929年8月1日公布的《考试法》中取消女子不得参加考试的规定,将北京民国政府时期应考资格中的“民国男子”改为“中华民国国民”。这一规定,一直延续执行至抗日战争时期和解放战争时期。1938年10月28日,国民政府公布《非常时期特种考试暂行条例》,这是在抗日战争时期改革文官考试的“基本立法原则”。长期担任南京国民政府考试院秘书长的陈大齐曾对国民政府的人才标准和考试科目设置作了详细说明:抗战后,情势变迁,每次举行考试,都有迅速结束的必要,遂简化二试为一试,共同科目与特殊科目合并在一次考试内考毕,不分先后。共同科目与特殊科目的并重,论者谓为兼采英、美两国考试制度之长,亦足为考试制度上的一个优点。据亲历文官考试的汪掁国回忆:“文官考试从其考试科目之内容来看,封建科举的气息少,很大程度上有似欧美、日本的文官考试,所考的多系专业知识、专门技能,与科举时代所取类皆文艺辞章之末,有所不同。这种文官考试,更多的是注重实务、注重才能。”

——摘编自房列曙《抗战时期中国文官考试制度的改革、创新与发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括孙中山关于民国文官考试制度设想的特点并分析其原因。

(2)根据材料二,简析抗战时期文官考试制度的进步性。

材料一 18世纪后期,一种新型的工业组织形式出现了,它的本质不在于使用机器,而是创造了一种新的工作场所。在这个工作场所中,工人们听从机器指挥,随机器的转动而有节奏地劳动,他们必须是守纪律的,按固定的工作时间上班下班,一个工人不按时上下班就会延误整个工序,因此他们必须养成集体劳动的习惯,不可以自由、散漫……许多不能使用机器的行业也采用了这种新的生产组织形式,将生产流程重新安排。埃特鲁利亚陶瓷工场实行精细的劳动分工,把原来由一个人从头到尾完成的制陶流程分成几十道专门工序,分别由专人完成。这样一来,原来意义上的“制陶工”就不复存在了,制陶工匠变成了制陶工场的工人,他们必须按固定的工作节奏劳动,服从统一的劳动管理。与此同时,工厂化数十倍地加快了生产速度。每一个工人在他自己的工序上都是行家里手,但同时他也降格成一个普通的熟练工,除了他负责的这道工序外,他可能什么都不会做。

——摘编自钱乘旦、许洁明《英国通史》

材料二 作为老牌资本主义国家的英国,凭借着第一次工业革命在主导产业纺织业上所取得的优势,长期居于世界工业垄断地位并占有广大的殖民地市场,据此可以获得规模报酬的利润,企业为实现利润最大化总是抵制创新。英国资本家由于丰厚的利润,不愿意另行耗资进行国定资产更新和追逐先进技术,从而造成各重要工业部门技术和设备的陈旧和落后。这种路径依赖事实上阻碍了英国企业家对新生主导产业的追求,而自由放任政策则使英国在国家战略上放弃了对钢铁、有机化学、电力等新的主导产业市场领先地位的角逐,在这些新的行业,英国发展迟缓非常明显就是明证。

——摘编自邓久根,曾根良《英国因何丧失了第二次工业革命的领先地位》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出英国工厂制的基本特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明英国在第二次工业革命期间发展迟缓的原因。