材料一 汉民族主义是王夫之思想体系中尤为重要的部分.他认为、忠于割据之主是一人之义;忠于天下之主是一时之义;维护民族利益则是古今通义。若一时之义与古今通义相冲突,应抛弃君臣名分,维护本民族利益。

——摘编自陈仁鹏《论王船山民族主义思想的近代嬗变》

材料二 鸦片战争后,西方文化潮水般地涌入中国,蚕食传统文化的阵地。这种文化侵略行为,使向来有着文化优越感的封建士大夫们尤为反感。曾国藩的《讨粤匪檄》正迎合了士大夫们的心声,他用维护“中国数千年礼仪人伦、诗书典则”的文化民族主义来口诛笔伐,以图匡正秩序尊卑。

——摘编自文瑶、潘新辉《王夫之民族思想对曾国藩的影响》

材料三 中国需要一种包含着巨大内在张力的普世民族主义,它必须既是民族的,以便实现国家的动员与组织,应对险恶的国际环境;又应该是超越民族的、打开世界视野,从世界历史意义来理解中国……于是共产主义成为中国达致普世民族主义的必要精神介质,进一步,抗日战争使得中国共产党的各种努力与民族救亡嵌合在一起。

——摘编自施展《枢纽》

(1)结合所学知识,概括材料一、二、三所反映时代的思想特征及其政治背景。(2)结合所学知识,分别说明材料中“汉民族主义”“文化民族主义”“普世民族主义”的内涵及其意义。

材料一 中国古代社会结婚的男女双方不得不遵从“父母之命、媒妁之言”。结论双方当事人在结婚这件事情上毫无自主选择的权利。中国古代家长对于子女结婚的包办,大多是从“传宗接代”的目的出发,而忽视子女的个人选择。同时中国古代结婚制度中的结婚程序繁多,自西周时期首创的“六礼”,虽在历史的进程中不断简化,但作为传统习俗仍一直延续下来。

—摘编自潘文波《中国古代结婚制度之演变及其启示》

材料二 陈旧的婚姻观念总要被不断进步的社会所抛弃,鸦片战争后,尤其是五四运动和新文化运动吹响了思想解放的号角,同时也吹响了近代中国婚姻观念变化的号角,古老的中国拉开了婚姻观念变革的大篆。封建包办的婚姻逐渐被废弃和淘汰年轻人在选择婚姻时有了自己的判断和自主权。爱情、自由、平等、尊重等信念被注入新的婚忘观念腐朽的、不平等的婚姻观念和模式逐步退出了历史舞台。这一时期的婚姻观念变化主要体现在婚姻目的的变化、婚姻媒介的变化、婚姻决定权的变化、择偶标准的变化、夫要关系的变化。

—摘编自王莹《中国近代婚姻观念变化之梳理》

材料三 19世纪末,英国一些贵族虽有光荣的头衔,却缺少支撑门面的钱财,他们明显地感受家道中落,入不敷出。于是,贵族也十分渴望得到工商阶级的扶持,来弥补自己经济上的亏空。这种需求和“暴发户”(资产阶级新贵族) 的需要极易一拍即合,形成互利的合作。这种合作的最好方式是联姻,联姻的结果是皆大欢喜。贵族们获得了财富,从而能更神气地保持贵族的风度和体面;“暴发户”则使子孙们获得了光聚的血统,从而在上流社会中挣得一席之地。

—摘编自钱乘旦、陈晓律《英国文化模式溯源》

(1)根据材料一,归纳中国古代婚姻制度的主要特点,并结合所学知识分析其原因。(2)根据材料一、二,指出中国近代婚姻观与中国古代婚姻观的最大差异。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要评价贵族与资产阶级新贵族联姻的婚姻观。

(4)综上,谈谈你对不同时期出现不同婚姻观的认识。

材料 1600年,英国女王伊丽莎白一世认可了“英国东印度公司”的法人地位,正式授予其皇家特许状。英国东印度公司在创立初期是一个典型的商业组织,主要从事着英国与亚洲各国之间的商品贸易。在其特许状的规范之下,该公司逐渐垄断了英国与印度之间的商业贸易,并成为英国在亚洲发展海外贸易的重要依托。1689年,英国东印度公司董事会通过决议,提出要在“领土霸权的基础上”保卫公司的“商业霸权”,这意味着争取建立殖民领地已经成为与追求商业扩展平行的目标。17世纪末,英国政府颁发的特许状对该公司的这种行为予以认可,于是英国东印度公司就逐渐演变为一个集商业、政治、军事和司法四合一体的政商机构。此后,随着行政权力的急剧膨胀,英国东印度公司逐渐掌控了印度所有的财富,公司的敌人已经不再是同它竞争的公司了,而是“同它竞争的英国大臣和国家了”。这种情况的出现迫使英国政府逐渐改变了对该公司的态度,英国议会通过了多个有关英国东印度公司的特别法案,限制和剥夺了其政治经济特权。到18世纪晚期,英国东印度公司最终沦为英国政府对印度事务进行日常管理的机构。

——摘编自汪定华《近代早期英国东印度公司的变迁以对特许状的解读为基础》等

根据材料并结合所学知识,评析近代早期英国东印度公司的变迁。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰。)材料一 1902年到1906年梁启超在流亡日本期间写了《新民说》。在书中梁启超认为一个人应该公德和私德兼备,传统的儒家伦理主要是在私德上着力,导致国民缺乏公德,而公德是国家所赖以成立的根本因素。梁启超特别反对中国传统所提倡的宽柔以教、以德报怨的妥协主义,这将会在社会竞争中处于不利的地位。

1919年梁启超在游历欧洲的时候写下了《欧游心影录》。在文中他认为由科学所带来的物质进步并没有给人带来预想中的幸福,反而导致了精神的迷茫。如何解决这个问题?在文化上就是要对自己的文化传统存有敬意,并融合中西方文明,建立一个世界主义的国家。梁启超他还认为竞争和强者的权利会导致社会的不公,要用互助主义来补救,中国古代就有丰富的互助精神。

——摘编自干春松《梁启超儒学观的转变—从<新民说>到<欧游心影录>》

材料二 改革开放后,我国在儒学的现代转化上取得新的进展。从80年代起,海外现代新儒学的学术成果被陆续介绍到大陆,助推了大陆的“儒学”热。学术界开始重新正视传统文化的价值,在传统文化寻找现代化的思想资源。新世纪,中国现代化建设为民族复兴奠定坚实基础,民族复兴必然带来文化的复兴,中国特色社会主义时代的儒学现代化获得新的发展机遇。

——摘编自郭瑞《中国近现代社会转型中的儒学现代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,比较《新民说》和《欧游心影录》中梁启超对儒学认识的不同之处并分析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,说明改革开放后儒学发展的特点及启示。

材料 从目前来看,制约全球化黑暗面的只有力量尚微弱的“反全球化”运动,但它的日渐活跃使人们不无理由想象:为弱者和处于边缘者的利益而抵制富者权势的、平等主义的政治冲动依然存在,并已卷土重来,随着时间的推移,它可能会迫使政府与公司不得不增加全球化的人性面,特别是善待全球化中的少数者问题。就道德导向而言,“反全球化”可能最终会促使全球化建立一种“太空船道德”(K.波尔丁)而非“救生艇道德”(G.哈丁)。后者指在紧急情况下,大家都同意把数人推入海中,以挽救其他人的生命;而前者指太空船中的所有人都意识到哪怕发生不测事件,也不能撇下任何人,因为即或有一个人被扔出,其余人仍难生。为了生还,唯一可行的是调动各种力量,按照商定的规则共同排除。如果全球化果真使这样的道德原则内在化、制度化,那么全球化所带来的弊病将一扫而光,会更富有人情味。

——摘编自杨中强、蔡娟《“反全球化”运动:探析全球化未来走势的一个新视角》

从材料中提取任意一个观点,并结合所学知识对该观点进行阐述。(要求:表述成文,史论结合,逻辑清晰。)材料 1903年,钟敬文出生于广东海丰、少时耽于旧学、诵读古代历史和古诗文。1919年以后,他的兴趣由古文阅读转向人民文化的搜集、整理与研究,走上了民间文学和民俗学研究的道路。投身抗战的实践中,在马克思主义社会观的影响下,他深刻的体会到“我的学术、再也不能是与当前社会和人民没有(或很少)关系的东西”.他强调不同阶级所创造的上层文化、中层文化和底层文化“是在一个社会共同体之内存在于发展的,不免相互关联”。他说:“在过去,上层阶级的文人学者看不起中、下层文化。50年代,有些人将民俗文化抬高到民族文化的唯一主体的地位。这种做法也是不妥当的”。“我们要建立的社会主义新文化,除了现代化、人民民主两种要素外,还有‘民族化’这个要素。”钟敬文先生的脚步伴随着民族进步事业,他为人民文化的研究与学科建设贡献了毕生心力,启功先生称之为“人民学者”。

——摘编自萧放《钟敬文的人民文化观及其学术实践》

(1)根据材料并结合所学知识,概括钟敬文人民文化观的内涵和思想来源。(2)根据材料并结合所学知识,分析钟敬文成长为“人民学者”的条件。

材料— 早在西周时期,先贤就从哲学角度展开“和”“同”之辩,和实生物、同则不继。“和而不同”, 难在“不同”中如何能求“和”,对此中华文化有长期的实践和多方面的积淀。例如从矛盾双方 的对立中求共性,包容差异中促发展;强调和谐、合作,但不能丧失主体性、消解自我意识等等。 “和而不同”是君子待人处事的人文精神,早已成为中华儿女潜意识的处事准则。“和而不同” 使中华民族越来越凝聚成一个更加强有力的共同体,中华文明从满天星斗,发展到多元一体格局,各民族像石榴籽一样越抱越紧。

——摘编自王建菲《人类命运共同体理念下的中华优秀传统文化探源》

材料二 习近平主席强调:“如果只有一种生活方式,只有一种语言,只有一种音乐,只有一种服饰, 那是不可想象的。”世界因不同而精彩,因共生而繁盛。当今世界,各国都需要和谐稳定的国内 环境与和平安宁的国际环境,任何动荡和战争都不符合世界各国人民的根本利益。因此,走“同 而不和”的殖民主义、霸权主义老路无法解决世界问题,只有和平发展道路可以走得通、走得稳、 走得远,只有建立在“和”的基础之上的政治才会持续稳定。中国始终尊重“和而不同”,尊重 发展道路多样化和世界文明多样性,使各国在平等基础上进行交流、交往,以和平方式解决国际争端。

——包瑞《人类命运共同体理念的中华优秀传统文化底蕴及其创新》

(1)根据材料一,概括实现“和而不同”的主要方式并根据材料及所学分析“和而不同”思想对古代中国所产生的影响。(2)根据材料并结合所学,分析我国在国际舞台上坚持“和而不同”理念的原因。并列举我国新时代“和而不同”理念的生动体现。

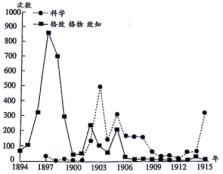

材料一 明末清初,在儒生明确意识到理学和心学的缺陷时,吸收外部思想资源就成为必要,格致之学由此勃兴,成为广泛引进西方科技知识的载体。而明末清初西方科技被译作“格致”,正可作为其标志。从1902年起,中国出现了一股放弃“格致”而改用“科学”的潮流。下图所示为1894年至1915年报刊言论中“格致”(包括格物与致知)和“科学”的使用次数。

——摘编自金观涛《观念史研究》

材料二 在1901—1902年出版的严复译作《原富》一书中,开始出现了“格致”“格物”和“科学”三词并用的现象。对这三个概念的分别使用,体现了严复对这三个概念的不同认识:“格致”和“格物”主要指代物理、化学等具体的自然科学,而“科学”则指向包括自然科学和社会科学在内的各门理论学科。严复在为《群学肆言》作序时,就提出了“群学何?用科学之律令,察民群之变端,以明既往,测方来也”。这表明他主张将科学研究的方法和手段运用于社会问题的研究,严复还认为政治学也应该被纳入科学的范畴。

——摘编自郑军《从“格致”到“科学”——近代国人科学观的演进》

材料三 中国人对“科学”所作的最早的权威性界说,见之于任鸿隽的文章。1915年,他在《科学》杂志的第一篇文章中说:“科学者,智识而有统系之大命。就广义言之,凡智识之分别部居,以类相从,井然独绎一事物者,皆得谓之科学。自狭义言之,则智识之关于某一现象,其推理重实验,其察物有条贯,而又能分别关联抽举其大例者,谓之科学。”至此,科学在中国,终于被确定为一种研究自然现象、社会现象的变化规律的系统学问;而科学的地位,也得到了中国知识分子的普遍认同,被安放在神圣的学术殿堂里了。

——摘编自李双璧《从“格致”到“科学”:中国近代科技观的演变轨迹》

(1)根据材料一、指出20世纪以来报刊言论中“科学”相对于“格致”(包括格物与致知)使用次数的变化,并结合所学知识解释这一变化的原因。(2)结合材料二、三和所学知识,分析近代国人科学观演进的影响。

材料 有学者认为“现代革命”是指过去1000年里,特别是过去300年里,人类历史发生的更迅速、更具本质性的转型。关于经济领域发生“现代革命”的动力存在的多种解释,如表。

| 解释视角 | 基本观点 |

| 地理论 | “偶然”的地理因素,如煤的埋藏、距离的远近,可以解释特定国家或区域创新速度的加快。 |

| 观念论 | 思维方式和思维态度的深刻变迁,刺激了新的商业和技术方法的产生。 |

| 商业论 | 劳动生产力的最大提高以及生产中技能、熟巧程度和判断力的进一步完善,源于相互贸易。 |

| 社会结构论 | 每一种“生产方式”都会形成一种社会类型,一定的生活方式和技术与一定的社会结构是相互关联的。 |

| 人口论 | 现代世界所特有的人口增长率的突然提高是创新增长的主要刺激力量。 |

——摘编自【美】大卫·克里斯蒂安《时间地图:大历史导论》(2003)

根据材料并结合所学知识,对材料中关于经济领域“现代革命”的动力提出自己的意见,可以赞同或修正材料中某一观点,也可以综合多种观点或提出自己的解释。(要求:观点明确,论证须有史实依据,逻辑清晰)材料一 中国胜利了,侵略中国的帝国主义者被打倒了,同时也就是帮助了外国的人民。……我们的党从九一八事变开始,就提出了用民族自卫战争反抗日本侵略者的号召,后来又提出了抗日民族统一战线的主张命令红军改编为抗日的国民革命军开赴前线作战,命令自己的党员站在抗日战争的最前线。这些爱国主义的行动,都是正当的,都正是国际主义在中国的实现。

——摘编自毛泽东《中国共产党在民族革命战争中的地位》

材料二 我们必须争取同一切愿意和我们和平相处的国家,在互相尊重领土主权和平等互利的基础上,建立正常的外交关系。亚洲、非洲和拉丁美洲各国的民族独立解放运动,以及世界上一切国家的和平运动和正义斗争,我们都必须给以积极的支持。

——摘编自毛泽东《中国共产党第八次全国代表大会开幕词》 (1956年)

材料三 中国共产党人的胸怀天下观不仅从宏观层面深刻体认了世界文明的多元性,更努力探索一套公平正义的国际秩序理念。不同于近代西方民族国家在地缘空间维度上建立的弱肉强食、优胜劣汰的霸权主义国际秩序,胸怀天下观突破了局限于国家自身利益的狭隘国际观。

——摘编自牛牧晨《胸怀天下观对西方空间理论的三重超越》

(1)根据材料一并结合所学知识,对“国际主义”的内涵进行解释。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析不同时期中国共产党国际观呈现差异的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括中国共产党人的“胸怀天下观”的意义。