材料一:西方人对中国的认识是以商业活动和传教为滥觞的。丝绸既作为商品又作为一种特殊的文化信息,引起西方人对东方文化古国的向往。之后的天主教传教士们对于这么庞大的帝国能维持政治上的大统一,儒家及儒家所代表的价值观念能被普遍接受,以及中国极少宗教战争等印象深刻且佩服。鸦片战争之后,传教士、外交官等写了大批报道和书籍,我国国际形象骤然失色。美国传教士描述“中国社会如同中国的景致一样,远看好看,近则臭气难闻。”在美国1870年间爆发了排华浪潮,中国人到处受歧视被排斥。“中国佬”、“中国蛮子”,“黄货”等贬词也由此产生。

材料二:1984﹣1985年,由于我国国内形势越来越好,改革成果显著,国外舆论纷纷变调。美国《时代》周刊评选邓小平同志为“1985年风云人物”,特辑则介绍了中国近年来多方面的深刻变化,该刊虽提到我改革中的一些困难,表示了某些疑虑,但总的调子是称赞改革,而且提到世界历史的高度,称我国改革是一项伟大试验,并大加肯定和赞扬。

材料三:20世纪90年代在西方的中国典论形象中,中国似乎是一个永远也不可能改变的东方专制社会。那里践踏人权政治腐败道德堕落;它的经济的确在发展,但这种发展不再是可喜的,而是可怕的,因为它将“助长邪恶的力”。20世纪中国的国际舆论形象,在“中国威胁论”的背景下结束。

(1)阅读材料一,解读西方人对中国看法的变化历程。(要求:提取信息充分,总结归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。)

(2)材料二中,国外舆论是如何评价中国的?简述这一变化的国际背景。

(3)20世纪90年代以来中国所处的国际舆论是怎样的?这一时期的国际环境发生了哪些转变?

材料一:公元1000年的欧洲布满了一个个由公爵、伯爵、男爵或主教统治的小公国,这些公爵、伯爵和男爵都曾向国王宣誓效忠,国王赐给他们“封地”来换取他们的效忠和一定数额的税金。由于交通不便,通讯方式落后。因此,这些国王或皇帝的代表享有很大的自主权。这一时期,森林、荒野纷纷变成农田。人口也逐渐多了起来,他们离开村庄,涌入城市。这些人渐渐成为手工艺人。为了有更多的东西可以交换,他们的产量越来越大,这就带动了交通与贸易的繁荣发展,促进了资金的流动。欧洲北部形成了以波罗的海和北海为中心的广阔商贸区。在几个世纪的时间里,商人们在海岸边建起了小贸易站,或者在港口定居下来,形成了一个个街区。

材料二:公元1000年,比起世界上其他民族,中国人的对外贸易联系更为广泛。他们跨越半个地球,向中东、非洲、印度和东南亚的客户出口高端陶瓷和其他制成品,而这些国家的供应商也会为中国消费者提供商品。中国人没有经历全球化的准备阶段,他们本就生活在一个全球化的世界里。

阅读材料并结合所学,阐释公元1000年前后欧洲与中国各自的时代特征。

材料:启蒙运动是欧洲近代史上资产阶级最伟大的思想文化革命运动,唯物主义成为启蒙思想的精髓,在启蒙思想家中,自然神论者占多数,其中包括伏尔泰、孟德斯越、卢梭在内。他们既要坚决摒弃体现封建神权的传统上帝,又未能摆脱宗教神学的旧观念,他们设计出来的上帝是关心人类“共同利益”的,能够体现卢梭所强调的人的“公共意志”,而且是自然规律的化身。材料二以狄德罗、爱尔维修和霍尔巴赫为代表的百科全书派,他们在哲学上继承和改造了十七世纪英国和法国的唯理论,彻底抛弃了宗教的外衣,推进了伏尔泰、孟德斯鸠的思想,成为法国大革命的思想先锋。

(1)依据材料并结合所学知识,指出“启蒙运动是欧洲近代史上资产阶级最伟大的思想文化革命运动”的原因。

(2)依据材料并结合所学,围绕启蒙思想的影响结合中外历史史实对“思想解放是社会变革的先导”这一观点进行论证。

材料 女真族是中国东北部少数民族。7世纪初更名为“靺鞨”,粟末靺鞨和黑水靺鞨最为强盛。粟末靺鞨先后派使臣朝唐达132次,向唐朝求学,其政治经济文化制度照搬唐朝。五代时期,黑水靺鞨将名字改为“女真”,1115年完颜阿骨打建立金国。政治上推行勃极烈制度(氏族贵族议事机构),军事上推行猛安谋克制,文化上将汉人正楷和女真语言杂糅创制“女真大字”。金太宗即位后,模仿辽、宋之制,设立科举制度以取士。金熙宗时期,废除女真旧制,由三省制度取代勃极烈制度。君主继承方式由传统的兄终弟及改为父子相传。海陵王完颜亮即位后,金国迁都至中都,金国政治中心从女真族故地转移到了中原汉人居住的地区,加强对中原地区的控制。金世宗时期做了一定程度的改革,实行轻徭薄赋、与民休息的政策。遇到灾年,则免除租税,减免劳役。宋金议和后,金陆续恢复并增设了与南宋、西夏的榷场,保证了国内经济、贸易的稳定发展。在文化上,世宗采取兼容并蓄的做法,既不抛弃女真文化,又利用、吸收汉文化以提高女真民族的文化水平。

(1)依据材料,概括女真族封建化的特点及措施。

(2)依据材料并结合所学知识,简述女真族封建化的意义。

材料一 1793年1月21日,原国王路易十六被送上了断头台。法国革命政府下令在卢浮宫的大画廊建立中央美术博物馆,革命的资产阶级高呼“自由、平等、博爱”的口号,联合人民向封建势力冲击。变宫廷收藏为公共博物馆收藏便成为法国大革命的巨大成果之一。由此,也为世界博物馆史开创了新的纪元。法国卢浮宫博物馆对社会普通公众开放,是博物馆、美术馆向现代形态转型的标志,也是社会日渐民主化的体现。

材料二 1917年11月俄罗斯联邦教育人民委员会成立了博物馆与文物保护委员会。1918年1月召开的全俄苏维埃第三次代表大会通过了发展国内博物馆事业的决议,强调必须把文化珍品发展为全民享有的博物馆藏品,以发挥教育人民的作用。艾尔米塔什博物馆变“皇家博物馆”为国立博物馆,昔日的宫廷收藏变成了“人民的财富”。1919年3月,俄共(布)第八次代表大会通过的纲领指出:“开放一切靠剥削劳动者建立的,至今还在剥削者独占支配下的艺术宝库,并使其成为劳动者所享用的博物馆。”

(1)依据材料一,指出18世纪卢浮宫“开创了新的纪元”的表现,并结合所学简述这一转型出现的原因。

(2)依据材料一、二结合所学知识,比较卢浮宫和艾尔米塔什博物馆的异同。

(3)依据材料结合所学,从社会功能的角度,简述博物馆的影响。

材料一 董仲舒建议汉武帝“立大学以教于国,设庠序以化于邑,渐民以仁,摩民以谊,节民以礼。”汉武帝元朔五年(公元前124年)在长安设太学。太学之中由博士任教授,初设五经博士专门讲授儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。武帝还下令天下郡国设立学校官,初步建立起地方教育系统。太学和郡国学主要是培养统治人民的封建官僚,但是在传播文化方面,也起了重要作用。

(1)依据材料并结合所学,指出汉朝学校教授的主要内容及目的。

材料二 朱熹重视教育对于改变人性的重要作用。提出:“今圣贤教人为学,非是使人缀辑言语,造作文辞,但为科名爵之计,须是格物致知、诚意、正心、修身,而推之以至于齐家、治国,可以平治天下,方是正当学问。”认为教人为学首先就是要使学生明义理、会做人,而并非只是为学得杂博知识,做些华丽文章,用以活名钓营,争权夸利。他在《孟子集注》中进一步明确,“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信,此人之大伦也。库、序、学、校,皆以明此而已。”朱熹认为,只有把“明五伦”作为学校教育的目的,才能使“天下国家所以治日常多,而乱日常少也”。

(2)依据材料结合所学,简要论述朱熹的教育思想。

材料三 1898年6月11日,清光绪帝下《明定国是诏》,正式宣布变法,诏书中强调:“京师大学堂为各行省之倡,尤应首先举办……以期人才辈出,共济时艰”。7月3日,光绪批准了由梁启超代为起草的《奏拟京师大学堂章程》,这是中国近代高等教育最早的学制纲要。吏部尚书孙家鼐被任命为管理大学堂事务大臣,曾出任多国公使的许景澄和长期担任京师同文馆总教习的美国传教士丁韪良分别出任中学和西学总教习。

(3)综合上述三则材料并结合所学,指出京师大学堂与传统学校在教学内容上有哪些变化,这些变化给中国带来了怎样的影响。

材料四 1952年院系调整,中央有关部门选定在北京西北郊建设“学院区”,统一集中建立了第一批(8所)高等学府,“八大学院”之名就此产生。1999年在北京市教委的大力支持下,在原有的八大学院的基础上,北京航空航天大学、北京科技大学等13所高校联合成立北京学院路地区高校教学共同体,2002年发展到包括北京师范大学的16所高校的教学共同体。学院路共同体以资源共享为途径,加强学生综合素质培养,与其在校专业素质培养相结合,形成一个有机的整体,培养国家急需的高素质创新人才。

(4)依据上述材料并结合所学,以“新中国高等教育发展”为主题对材料进行解读。

材料一 德国哲学家雅思贝尔斯指出在公元前800年到公元前200年,在中国历史上最为漫长的政治动荡、分裂混战时期,但同时亦为中国历史上少有的精神文化大发展大繁荣时代。在中国诞生了孔子和老子,中国哲学的各个派别的兴起,这是墨子、庄子以及无数其他人的时代。

(1)根据材料并结合所学,概括这一时代中国文化大发展的社会背景。

材料二 汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”是为了中央集权寻找意识形态的支撑。运用政权力量控制意识形态,其实是法家的发明,商鞅、韩非、李斯都精于此道,秦始皇根据他们的理论,用“焚书坑儒”的手段控制意识形态,并不成功。汉武帝用功名利禄来引诱士人——只有精通儒家经学才可以进入仕途,把士人的聪明才智束缚于儒家经学之中,专注于诠释章句。他的这套衣钵,为后来很多治国者所继承。

——樊树志《国史十六讲》

(2)依据材料和所学知识,分析汉武帝和秦始皇控制意识形态的相同与不同之处。

材料三 且叹夫百余年以来之为学者……置四海之困穷不言……以无本之人,而讲空虚之学,无见其从事于圣人而去之弥远也。“保国者,其君其臣肉食者谋之。保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣。”

——顾炎武

人类最初处于原始的“自然状态”,在这个时间,不存在私有制和不平等,私有制使人与人之间产生不平等,国家是因订立契约而产生,人民是制订契约的主体,在法律面前人人平等,君主不能高于法律。

——卢梭

(3)依据材料结合所学,概括二者的思想观点,并说明二者对中国近代历史发展的影响

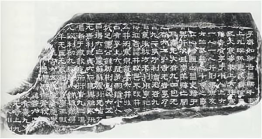

材料一

《燕然山铭》石刻

89年,窦宪率军大败北匈奴,在燕然山南麓勒石记功,由随军出征的班固撰文,宣扬汉朝德威。2017年在蒙古国戈壁省发现的一处摩崖石刻,被确认为班固《燕然山铭》。

材料二 范晔《后汉书》记载:齐殇王子都乡侯畅来吊国忧,窦宪遣客刺杀畅,发觉,宪惧诛,自求击匈奴以赎死。会南单于请兵北伐,乃拜宪车骑将军,以执金吾耿秉为副,大破单于。遂登燕然山,刻石勒功,纪汉威德,令班固作铭。

(1)指出材料一、二的史料类型,并分析材料一被发现的作用。

材料三 明初,派人入藏招抚,承认元朝对当地僧俗首领所加封的称号。明成祖即位后,封授了一批首领,最高者为王和法王。洪武年间,设立了一些宣慰司、元帅府、万户府之类羁縻性机构,以当地首领任长官。不久将藏区的乌斯藏、朵甘两卫升为行都指挥使司,由设于河州(今甘肃临夏东北)的陕西行都指挥使司兼辖。在藏区沿边设立茶马司,储茶以易马。藏民经常以马匹、毛毡、毛缨等物至边地换取盐、茶、布匹,汉族商人亦多有深入藏区交易者。永乐时,开通了自雅州(今四川雅安)至乌斯藏的驿路,更为汉、藏经济往来提供了便利条件。

——摘编自张帆《中国古代简史》

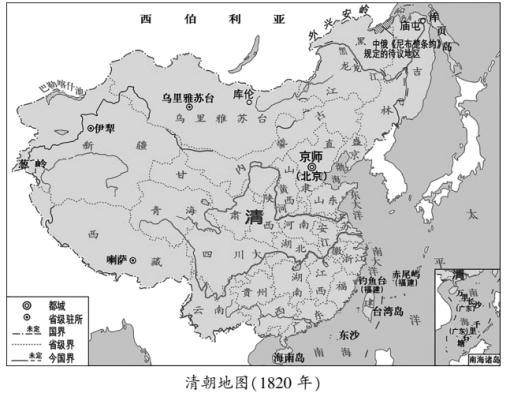

材料四

清朝疆域图(1820年)

接收了明朝的天下,循原有的统治方式,用汉制、汉官治汉人,从而形成了大清皇帝君临天下的体系。另一体系则是满蒙藏地区,即满洲大汗以喇嘛教为精神纽带,以婚姻为亲缘纽带,以盟会朝觐为仪式,以朝贡赏赐为交换,统治占当时中国区域三分之二的草原大汗国。满蒙藏事务统由理藩院、内务府及旗务系统管辖,直属于清廷皇帝,不归汉人体系的中央政府。

(2)依据材料三、四并结合所学,列举明清时期是如何加强对西藏地区的管理。

材料五 中国是一个统一多民族国家。我们整个中华民族对外曾是长期受帝国主义压迫的民族,内部是各民族在革命战争中同甘苦结成了战斗友谊,使我们这个民族大家庭得到了解放。根据中华人民共和国成立后的人口普查统计和民族识别,全国共有55个少数民族,人口占全国总数的6%,分布地区约占全国总面积的50%~60%,自然资源丰富。各民族人口分布呈现大杂居、小聚居、相互交错的格局。我们采取民族区域自治政策,是为了经过民族合作、民族互助,求得共同的发展,共同的繁荣。

(3)依据材料结合所学,简述民族区域自治制度实行的必要性和重大作用。

材料一 秦朝处理中央与地方的关系主要表现在三个方面:

第一,妥善划分地方行政层级,有效分配中央与地方的权力,并对地方官员权力实施监督。

第二,处理好郡县与分封的关系。

第三,中央权威、政令畅通是必备条件。

(1)依据材料结合所学,说明秦朝加强中央集权的措施。

材料二 14—16世纪的文艺复兴、新大陆的发现和宗教改革,使欧洲出现了主权国家并存的局面。之后,各国的交往也日益增多。所有这些都为近代国际法的产生提供了社会基础。⋯⋯新大陆的发现,对国际法的产生和发展起了直接推动作用。地理大发现在国际法中提出了新的课题。许多国家对殖民地的争夺、所谓无主地的取得及其相关联问题,引起了一系列的争执。同时,新大陆的发现也促使资本主义的生产关系逐渐形成,世界商业联系不断扩大,商品货币关系不断加强。由于资本主义的发展,国际经济关系日益密切,从而为近代国际法的产生奠定了经济基础。

(2)依据材料结合所学,概括国际法产生的背景。

材料三 宋朝和明朝的乡约

宋代随着社会经济的繁荣,文化的发展,儒家开始向基层渗透,并发展出理学,这一时期,理学家们深入族规,家训之中,投身基层教化,吕大钧兄弟四人在家乡蓝田创立的《吕氏乡约》,成为乡约教化乡里的范本。该乡约以“德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤”为总纲。并规定:“年高有德、堪身体力行之人是可能被推举为乡约正副的基本条件,即声望和学识是乡约凝聚力之形成的基本要求,其主要任务是扬善惩恶,对乡里社会实行教化,在乡里社会提倡互敬互爱、患难与共的淳朴社会风气。”

各州县做竖牌十面:凡不养父母时常忤逆者,牌书“不孝某人”。尊长无礼,牌书“不义某人”。偷鸡摸狗,牌书“做贼某人”。生事殴人,牌书“凶徒某人”……各用大字钉于本犯门左,每会跪约听讲,街民不与往来。约长等劝令同约完成纳粮的任务,劝戒同约维护地方安定。

——山西巡抚吕坤《乡甲约》

(3)依据材料,结合所学概括宋朝和明朝乡约的特点,并说明乡约发展的趋势。

材料四 新中国主要法律制定表:

| 时间 | 主要法律文件 |

| 20世纪50年代 | 1954年《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国国务院组织法》《中华人民共和国人民法院组织法》《中华人民共和国人民检察院组织法》 |

| 改革开放后 | 1982年《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民民共和国中外合资经营企业法》《中华人民共和国经济合同法》 |

| 20世纪90年代到 21世纪初 | 1999年和2004年《中华人民共和国宪法修正案》先后将“实行依法治国,建设社会主义法治国家”和“国家尊重和保障人权”写入宪法。 |

| 中共十八大以后 | 2018年《中华人民共和国宪法修正案》把习近平新时代中国特色社会主义思想载入宪法。 2020年5月《中华人民共和国民法典》通过,新中国第一部以法典命名的法律,被称为“社会生活的百科全书”。 |

材料一

(1)观察上图,概括春秋战国时期民族关系的变化。

材料二

(2)观察地图并结合所学,清朝是通过何种方式解决民族问题,并列举两个史实加以说明。

材料三

(3)概述新中国成立以来民族区域自治制度的发展。