中国对外交往有着悠久的历史,也是促进国家发展的重要动力之一。

某历史社团为研究这一课题,搜集到如下一些材料。

(2)以下有关古代中国对外交往的叙述,你认为正确的请填写正确,错误的填写错误。

A汉武帝时代开辟了海上丝绸之路

B通过遣唐使来华和鉴真东渡,唐朝先进的政治制度、医学、天文、历法等传到日本等国家和地区

C宋元时期,印刷术、指南针、火药等重大中国发明输往西方。

D玉米、甘薯、马铃薯都是从非洲传入中国的。

(3)为研究宋代海外贸易情况,社团成员搜集了以下材料,从材料的来源看,你将优先选择哪两则材料?并说明理由。

材料一:苍官影里三洲路,涨海声中万国商。

——【宋】李邴

材料二:凡大食、古逻、占城、麻逸、三佛斋诸蕃并通贸易,以金银、瓷器、市香药、琥珀等物。

——【元】脱脱《宋史》

材料三:丝绸之路路线示意图

材料四:宋代海船(打捞残骸)

2 . “国殇”南京大屠杀

近日,某高校教师宣称南京大屠杀缺乏史料支撑,质疑30万遇难人数, 引发众多关注。对此,某高中研究小组开展历史探究,搜寻到下列史料。

材料一 “南京大屠杀”幸存者唐光普的口述证言(下图为唐光普的登记表与伤痕展示照片,资料出自侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆藏资料):12月 18日下午四点左右,我们被反绑带到上元门大窝子江滩。晚上八九点,日军开始屠杀时,枪一响,我就顺势倒地。

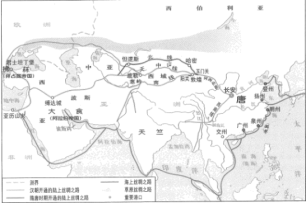

材料二 南京军事法庭《南京大屠杀案主犯谷寿夫判决书》 (资料出自中国第二历史档案馆馆藏档案) 节录:

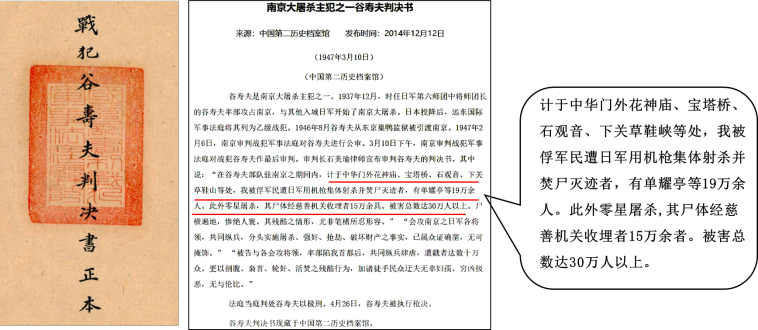

材料三 南京金陵大学美籍教授斯迈思 1937年12月27日书信摘录(资料出自侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆藏资料) :今天早上有个人身上带着五处刀伤来到大学,他说他们一群人被驱至古林寺,在那儿被 130 名日本士兵用作刺刀靶子。

材料四 日军第九师团步兵第七联队第二中队上等兵并家又一1937年12月22日日记摘录。 (资料出自侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆藏资料) :一路连打带骂地拉着 160余人出了外国人居住的街区,来到古林寺附近筑有地堡的要塞地带。将他们关进池塘边一间单独的房子里,然后5人一组地带出来用刺 刀刺死。

材料五 南京大屠杀“万人坑”遗址(资料出自朱成山《1998~1999年南京江东门 “万人坑”遗址的发掘和考证》 ) 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆现存三处南京大屠杀“万人坑”遗址,其中包括1998~1999 年间发掘出 208具遇难者遗骨的南京江东门“万人坑”遗址;经骨密度检测,该处遗骨埋葬时间距检验时间为60年。据史料记载和幸存者回忆,慈善机构曾于 1938年初在此掩埋。

材料六 (美)张纯如著,杨夏鸣译: 《南京浩劫——被遗忘的大屠杀》 (东方出版社2007 年): 《南京浩劫》为美籍华裔女作家张纯如(Iris Chang,1968~2004) 著,作者实地采访多位大屠杀幸存者,并佐以大量历史档案、第三方当事人的日记和书信,多视角回溯了南京大屠杀这一被遗忘的历史事件。

(1)请设定一个标准,对上述六则材料进行分类。

(2)材料三和材料四所反映的内容能否相互印证? 阐述理由。

(3)上述材料中,能直接回击“质疑30万遇难人数” 的是哪一则材料? 阐述理由。

3 . 户籍与赋役

材料一 古之为理也,在于周知人数,乃均其事役,则庶功以兴,国富家足,教化从被,风齐俗和。

——《通典·食货》

材料二 至秦则不然,用商鞅之法……又加月为更卒,已,复为正,一岁屯戍,一岁力役,三十倍于古。田租口赋,盐铁之利,二十倍于古。

——《汉书·食货志》

材料三 总括一州之赋役,量地计丁,丁粮毕输于官,一岁之役,官为佥募,力差则计其工食之货,量为增减,银差则计其交纳之费,加以增枆。凡额办、派办、京库岁需与存留供亿诸费,以及土贡方物,悉并一条。

材料四 百姓及客等,约丁产,定等第,均率作,年支两税。其应税斛斗,据大历十四年见佃青苗地额均税……其旧租庸及诸色名目,一切并停。

材料五 臣请谏部行文直隶各省地方官,确查各县地亩若干,统计地丁、人丁之银数若干,按亩均派,在有地者所加无多不为苦,无地者得免赔累,实幸。

材料六 编审人丁旧例,原因生齿繁滋,恐有漏户避差之弊,是以每届五年查编造册, 以备考核。……嗣后编审之例,着永行停止。

——《清乾隆朝实录·卷之九百十一》

(1)“古之为理也,在于周知人数”,“周知人数”的目的何在?这里的“古”最早对应哪一历史时期?

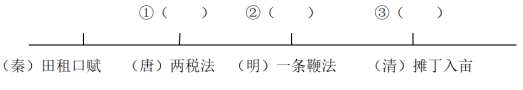

(2)中国古代赋役制度发生多次演变,请将材料与相关制度相对应(填序号)。

(3)结合上述材料,归纳中国古代赋役制度演变的趋势。

(4)请结合材料,解释乾隆时期户籍编审“永行停止”的原因。

材料一 先秦时期,中国人观测星象,主要是为生活生产服务,往往只描述观测结果。商周时期留下了世界上最早关于日食、月食的记录。战国时期的天文学家石申,利用赤道坐标记录了八百多颗恒星的位置。后人保留下来的《石氏星表》是世界上最早的星表。古希腊人带着超然的心态观察天象,试图探索宇宙的本质。公元前2世纪,天文学家希帕克斯利用天球的模型对星座进行观察,制订了一个不少于850 颗恒星的星表。这是西方第一个星表。他还编制了太阳月亮运动位置表,能够预报日食和月食。

——摘编《人教版高中历史必修 3》

材料二 从中世纪到17世纪,欧洲知识界一直存在着对“自然”这一“神秘力量”的认识和掌控,如有巫术、炼金术、占星术等等荒诞不经的方法参与对自然世界的解释。随着时间的推移,科学革命彰显了理性的价值,破除了迷信和盲从,推动了科学主义世界观的形成。对自然规律的重大发现激起了人们探索社会规律的热情,启蒙运动随之而起。

——摘编自舒国滢《论近代自然科学对法学的影响》

材料三 20世纪以来人类探索宇宙大事记

| 时间 | 事件 |

| 20世纪初 | 爱因斯坦创立相对论 |

| 1957年 | 苏联成功发射第一颗人造卫星 |

| 1961年 | 苏联发射“东方一号”宇宙飞船,人类第一次飞上太空 |

| 1969年 | 美国“阿波罗—11号”在月球着陆 |

| 1970年 | 中国“东方红一号”人造卫星成功发射 |

| 20 世纪后期 | 以美国、俄罗斯为首,欧洲、日本等参与组建国际空间站 |

| 2019年——2022年 | 中国嫦娥四号首次实现人类探测器在月球背面着陆;“天问一号”使中国成为第二个成功登陆火星的国家;空间站技术领先世界,期待不同层级的国际合作;“羲和”逐日带领中国步入“探日时代” |

(2)据材料二,人类对“自然”这一“神秘力量”的认知和掌控经历了怎样的变化?科学革命对人类探索世界有何作用?

(3)下列选项中关于“20世纪50年代以来人类探索宇宙”的时代背景叙述正确的是( )

| A.哥白尼提出“日心说”,否定了“地心说” |

| B.第三次科技革命的发展 |

| C.美苏争霸,将竞争范围扩展到外太空 |

| D.中国确立社会主义制度,提供政策保障和物质基础 |

| E.“羲和”逐日带领中国步入“探日时代” |

(5)综合上述材料并结合所学知识,分析影响科技发展的因素有哪些?

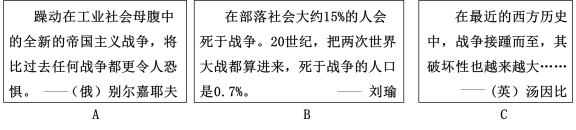

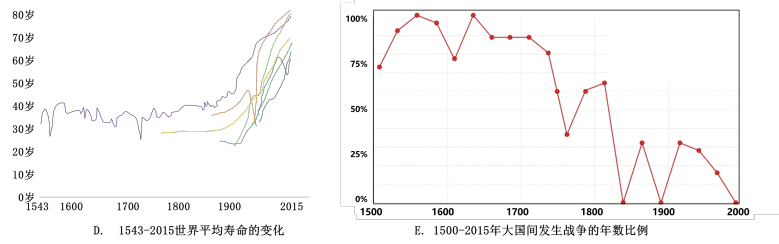

材料一 在20世纪这短短的100年间,世界各地就发生了大大小小300多次战争。从第二次世界大战后,整个世界范围内每天都有枪炮声,一次又一次的战争,一次又一次的灾难,人类拿着自己发明的枪炮屠杀自己。

——邱卫东《危机世界的N 场灾难》

材料二 1988年,政治学家罗伯特·杰维斯(RobertJervis)捕捉到了一个大家都关注到的现象:“战后最令人瞩目的特征是它是名副其实的‘战后’,因为1945年之后,大国之间再没有发生过战争。大国之间如此之长的和平期是史无前例的。”

——(美)斯蒂芬·平克《人性中的善良天使:暴力为什么会减少》

(1)材料一、二对20世纪世界形势的看法有何分歧?

(2)下列五则材料中,支持材料一观点的

(3)综合上述材料,学者们对20世纪看法不同的原因有哪些?

材料一 (农民)还要按规定向国家缴纳人头税,服繁重的徭役。秦代的田赋负担相当沉重,征收量达到2/3①。

——孙翊刚《中国赋税史》

注:①孙翊刚对“泰半”的理解是2/3。

材料二 (秦代)口赋则远比田租要重,所谓“收泰半之赋”,就是要将一年收入的一大半,作为人头税(口赋)上交国家。

——王新龙《大秦王朝》

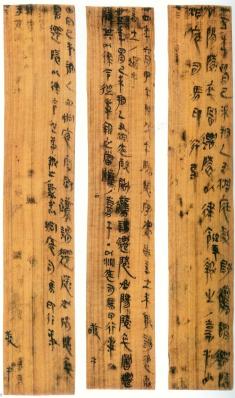

材料三 里耶秦简

“迁陵卅五年豤(垦)田舆五十二顷九十五亩,税田四顷□□……”

——陈伟《里耶秦简牍校释》第1卷

材料四 总舆田(应纳税土地)数5295亩,除以总税田(应缴田租)数451亩,为11.73倍,若总税田数为441亩,则为12倍。这两个数据都可以作为秦始皇三十五年迁陵县的实际田租税率为“十二税一”的佐证。

——刘三解《秦砖大秦帝国兴亡启示录》

(1)就研究秦朝收取“泰半之赋”而言,上述四则材料哪些是第一手史料?哪些是第二手史料?

(2)根据材料一,秦朝农民对国家承担的义务有哪些?对比材料一、二,两位学者对“泰半之赋”中的“赋”的理解有何差异?

(3)综合上述材料,你认为秦收取“泰半之赋”的说法是否成立?请简要说明理由。

材料一 以忠刚慑泰西之魄,而以精思窃制器之术,国耻足兴,于公是望!

——曾国藩《复李少荃中丞》

材料二 夫共和是否决不能行于我国,此非可以空言折人之口,必有待于他日之试验,此勿深论。然问国家之弊,极于前清时代,不行政治革命,庸有幸乎?欲行政治革命,而不先之以种族革命,为道果克致乎?……夫谓共和不能行于中国,则完全之君主立宪,其与共和相去一问耳。……若我国民而终不能行共和政治也,则亦终不能行君主立宪政治。……既认为可以行君主立宪之国民,自应认为可以行共和之国民。

——梁启超《中国立国大方针商榷书》(1912年5月7日)

(1)材料一是曾国藩写给李鸿章的书信。曾国藩和李鸿章为挽救国家免于沦为西方殖民地,做了什么措施?据所学知识指出,迫使他们做出这一措施的事件。

(2)材料二中的作者梁启超是哪些事件的组织者和领导者?从这些事件后到材料二发表的时间,在这段时间内,中国遭受了哪次侵略战争?该次战争之后签订的条约名称是什么?请按照顺序作答,顺序不对。

(3)(上一小题最后一个问)该条约具体内容有?(说出三点即可)

(4)据材料二并结合所学,指出梁启超的抉择发生了怎样的变化。

材料一 自秦始皇建立君主专制制度后,历代王朝都设置宰相作为皇帝的助手,参与国家大事的决策,处理全国政务。《新唐书》记载:“宰相之职,佐天子,总百官,治万事,其任重矣。”

材料二 明太祖认为:“自秦以下,人君天下者,皆不鉴秦设相之患,相从而命之,往往病及于国君者,其故在擅专威福。”

材料三 废丞相后与丞相地位近似官职的基本职权情况表

| 职位 | 基本职权 | |

| 明中叶后 | 内阁首辅 | 拥有票拟权,但不是合法宰相,地位经常受到挑战 |

| 清朝雍正年间以后 | 军机大臣 | 承旨拟写传达皇帝旨意 |

材料四 黄宗羲说:“有明之无善治,自高皇帝(明太祖)罢丞相始也。”

请回答

(1)在君权与相权关系的处理上,秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖分别采取了怎样的措施?(请分别作答一一对应,如“秦始皇:措施XX”,写对一点,不对应的直接)这些措施的共同点是什么?

(2)根据材料二、分析明太祖废除宰相制度的主要原因是什么?

(3)你怎么理解材料四中黄宗羲的观点?

材料一 (唐太宗)见新进士缀行而出,喜曰:“天下英雄入吾毂中矣!”

——(五代)王定保《唐·摭言》

材料二 (北宋)国初取进士,循唐故事,每岁多不过三十人。太宗初即位,天下已定有意于修文,特取一百九十人,自唐以来未之有也。

——(元)马端临《文献通考·选举考三·举士》

材料三 凡是符合相关法律规定的公民,都可以参加文官考试,成绩优异者得到录用。文官要在资产阶级各政党之间严格保持中立,不得公开参与政治活动。在西方国家政府中,政府部长等政务官负责制定政策,对政策的正确与否负政治责任,文官必须忠实执行政策,在政务官的领导下完成自己的本职工作。和政务官的任期制不同,文官只要没有严重过错,可任职到退休。同时,文官根据工作成绩得到晋升或惩罚。

——摘自《选择性必修一》

材料四 在我们西方所有政治学教科书中,当谈及文官制度时,都把它的创始者归于中国,归功于中国的科举制度。

——(美)艾伦·坎贝尔

材料五 汉承秦制,“秋冬岁尽,各计县户口垦田,钱谷出入,盗贼多少,上其计簿”,御史大夫检查计簿所载数据的真伪,丞相府则据实以行奖惩,绩优者升迁。为了防止官吏弄虚作假,汉朝颁布了《上计律》、《功令》、《考功法》,其中规定了“上财物之计簿而欺谩不实”的行为为欺谩之罪,要承担刑事责任。对不求有功,但求无过的庸吏,也要免职。唐代形成了一系列关于考课的具体法规,明确规定考核标准,即“四善二十七最”。“四善”是指德义有闻、清慎明著、公平可称、恪勤匪懈,“二十七最”是针对各个职位的具体工作而规定的具体要求,偏重在职才能的考察。各部门长官在对其下属进行初考后,考核结果要“悬于本司、本州之门三日”。

——摘编自刘守芬等《对中国古代廉政法律制度的历史考察》

(1)按照要求,完成表格。| 时间 | 先秦时期 | 汉朝 | 魏晋南北朝 | 隋唐至明清 |

| 制度 | 世官制 | B | 九品中正制 | D |

| 标准 | A | 德才 | C | E |

(3)结合所学,分析出现材料二状况的原因。

(4)依据材料,归纳西方文官制度的特点。

(5)结合材料和所学知识,谈谈你对中外官员的选拔与管理的看法。

统一是中国历史发展的总趋势,各民族间长期的交融逐渐形成中华民族多元一体的格局。

(1)完成下列提纲。(将字母填入相应空格中)

A.民族交融B.多民族政权并立与统一C.早期国家D.明清E.三国两晋南北朝

中华文明起源到统一多民族国家的创建:远古人类、________与秦汉

________与统一多民族封建国家发展:________与隋唐

________:辽宋夏金元

中国版图的基本奠定:________

(2)若就提纲4的主题展开研究,应选择下列哪三则材料?(填字母)