材料一 早在汉代,中国政治法律文化就开始对朝鲜半岛产生影响。到了唐帝国时期,已经在东亚和中亚建立了中国的宗主权势力范围,形成了以中国为核心的中华法系。到过中国的西方人,也都盛赞中国文明的优美与进步。13世纪的《马可·波罗行纪》中记载:“国王治国至公平,境内不见有人为恶,城中安宁,夜不闭户,房屋及层楼满陈宝贵商货于其中,而不虞其有失。”16世纪后半叶,以利玛窦为代表的耶稣会传教士来访开启了“中学西传”的进程,把作为中国文明本体的儒家学说传播到西方世界,在大革命前夜的欧洲大陆产生了广泛的影响。

——摘编自公丕祥《19世纪之前的中外法律交往》

材料二 按照威斯特伐利亚模式,在各个主权国家的法律制度之间并不存在隶属关系。但是,在英、法等宗主国和殖民地的法律制度之间却不存在平等关系,而是隶属关系,宗主国的最高法院往往是殖民地法院的最高上诉法院。在公法领域,作为西方法治主要原则的人权和宪政从来没有真正移植到殖民地的法律制度中,在殖民地根本谈不上平等权、普选权。在私法领域,打开贸易壁垒是西方国家关注的焦点。殖民地的法律制度几乎都采取属人主义原则,即对殖民地占领当局实行宗主国的法律,而对殖民地的人民则实行殖民地法或者当地的习惯法、宗教法。

——摘编自朱景文《西方法治模式和中国法治道路》

(1)据材料一并结合所学知识,分析中国政治法律文化对世界产生影响的原因。(2)据材料二、依据威斯特伐利亚体系的原则简评西方国家在殖民地的法治行为。

(3)据材料一、二并结合所学知识,指出古代中国与近代西方的法律文化外传过程有何显著不同。

材料一 宋朝初期,由于受诸多因素的影响,太学的发展相对缓慢。到神宗之时,由于王安石的推动,太学取得较大发展。据记载,北宋太学初置时,大约百余人;神宗时增至2400余人;徽宗崇宁时达到高峰,人数一度达到3800余人。宋以前的太学,生员主要是各级官员的子弟,宋代的太学,基本凭考试升进,生员的来源范围扩大明显。太学在当时具有独特的地位,它对地方官学,乃至民办学校起到了导向作用。北宋不少太学生不畏强权,敢于上书直言,论列时政,如钦宗上台不久,太学生陈东就上书请求惩办蔡京、童贯等人,后来梁师成等获罪,与陈东上书有着密切的关系。总之,北宋太学在中国教育史上划上了浓重的一笔。

——摘编自闰孟祥、贾明杰《宋代太学教育》

材料二 12世纪,欧洲开始出现大学。据统计,13世纪欧洲约有大学22所,16世纪已有80多所。当时,大学成为僧侣政治和行政权力、教权和主权并列的第三种力量,但它并不能完全摆脱宗教神学和封建专制的束缚。大学团体的正式成员都有表决权,参与决策校内事务,无论是教师还是学生均有资格被选为校长。13世纪,教皇教令和大学法规已对课程内容有明确规定,如文学课程主要开设文法、修辞等“七艺”,天文学几乎限于历法和复活节日期的推算,神学课程为《意见集》和《圣经》等。中世纪大学吸收来自不同种族、不同国家、不同地区的成员,组成了一个多民族的大家庭。他们之间通用拉丁语进行对话,不断地交流学识、探索科学。当时,教皇也准许某些名牌大学的教师在许多大学同时任教,学生有迁移权。

——摘编自张晓丹《试论中世纪欧洲大学的兴起》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明北宋太学教育发展的原因及影响。(2)根据材料并结合所学知识,概括中世纪欧洲大学的特点并评价中世纪欧洲大学。

材料一 据《闽书》记载,明初以来,除提供征派差役依据之外,里甲“祭祀、乡饮、迎春等事,皆其措办”,清朝则增加了宣读圣谕、倡导互助等新职能。里长和甲首多以宗族为中心,控制族内的人丁和田产,根据实际需要设置相应职务,形成了相当严密的赋役共同体。明清统治者制定了不少乡村治理的律令条规,还允许各地的家训族规成为国家律令的补充。福建地方官府大多要求基层“粮户归宗”,即承认里长和甲首的世袭特权,承认致仕归乡官僚的社会影响力,承认乡村社会的宗族自治,从而维护“服赋役而隶版籍”的统治秩序。

——据郑振满《明清福建的里甲户籍与家族组织》

材料二 新中国成立之初,中国共产党在全国范围内推行土地改革。土地改革不仅是经济革命,更是政治整合。是通过清匪反霸打击实际掌握乡村统治权和压迫普通农民的地主势力或其他黑恶势力,将分散在乡村社会的社会权利收归到国家政权体系中来,实现了国家政权对乡村社会的整合;一是国家政权在乡村社会末端建立起基层政权组织,将广大农民组织起来,将土地分配给无地、缺地、少地的农民,由此,农村改革之父杜润生先生称土地改革是“农民取得土地、党取得农民”。

一一摘编自李华胤《我国乡村治理的变迁与经验探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清福建地方乡村治理的特点及其成因。(2)根据材料二并结合所学知识知识,概括土地改革对乡村治理的作用。

材料一 据统计,魏晋南北朝时期,北方人民大规模的南下总数约有90万人左右…其流徙方向大体是北方东部的人民流向南方东部,北方西部的人民流向南方西部。北方人民到达南方,大都举目无亲,出路之一便是依附早先来到南方的士族或地方豪强,成为被隐匿的人口。

——摘编自蒋福亚《魏晋南北朝社会经济史》

材料二 19世纪60年代太平洋铁路建设更加强了对华工的需求。根据记载,1849年美国华侨共有791人,1850年增至4025人,1851年达12000人,其后逐年增加,1890年共有107500人,他们为中央太平洋铁路的建成作出了重要贡献。美国是一个移民国家,之所以选择华工而非白人,主要有两个方面的考虑,一则从中国到美国走开阔的太平洋水路,相比之下使从欧洲到美国必须走麦哲伦海峡水道的路线相形见绌,华工的取得比白人劳工更容易:二则华工“配合度高”、“工资低廉”、”耐劳”,比起在艰困的环境面前常选择罢工或离职的白人劳工,金矿主和铁路公司自然更倾向使用华工。

——摘编自马慧玥《近代契约华工法律研究》

(1)根据材料一,概括魏晋南北朝时期“北民南移”的特点。结合所学,简述“北民南移”的影响。(2)根据材料二,概括推动华工赴美的动因。结合所学,简评华工对美国的贡献。

材料一 孔子发展了周初萌发的人本思潮,孟子全面继承和发展了孔子学说,把人本思想在理论上推向了高峰。论语记载:“子不语怪、力、乱、神,敬鬼神而远之。”孔子把仁的主要内涵界定为“仁者爱人”,自觉地承认必须把人当人看,维护做人的尊严。儒家认为,仁和善是天道赋于社会与个人的本性,他们在人与动物,人与自然的比较方而发现人的价值。孟子认为人与禽兽的差别在于人具有仁、义、礼、智四个善端。在荀子哲学中,人与动物的唯一区别就是伦理道德。

——摘编自乔根锁《论中国先秦儒家哲学中的人文主义思想》

材料二 儒家在人生价值实现的过程中始终以修身、内省来完善自我人格,作为社会实践的原动力,为士子确立了一套完整的入世途径:“修身、齐家、治国、平天下”,并且规定了儒士的社会责任与命运;“士不可以不弘毅,任重而道远,仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”明代武宗正德年间宦官刘瑾专权,导致戴铣等人被逮捕入狱,王阳明抗疏引救,敢于不卑不亢,批评皇帝的失过行为。这种批判力量亘古相传,王阳明只不过是历史长河中的一例。人格的独立意识在中国文化发展的进程中,不自觉地衍化为一种文化精神。

——摘编自赵维国《论儒家文化对中国人文精神的贡献》

(1)根据材料一,概括先秦儒家文化中人文精神的内容。(2)根据材料二并结合所学知识,分析传统儒家文化中人文精神的价值。

关于高利贷的明确记载始于春秋时期,晋国大夫栾桓子曾“假贷居贿”。西汉的高利贷更为发展,放贷人数和金额都非常巨大。文帝时,农民为了交纳急征暴赋,有物产的只得将物产半价而卖,无物产的就只得借债,“取倍称之息”。唐宋时期高利贷盛行,玄宗曾下诏限制:“比来公私举放,取利颇深,有损贫下,事须厘革。”北宋又有营债,是军官向士兵放的高利贷。《宋史》记徽宗政和二年(1112)臣僚指出的军政六弊,其一即为“举放营债”。

——摘编自叶世昌《中国古近代金融史》

(1)概括中国古代高利贷的主要危害?历史的折页:1924年温布利博览会

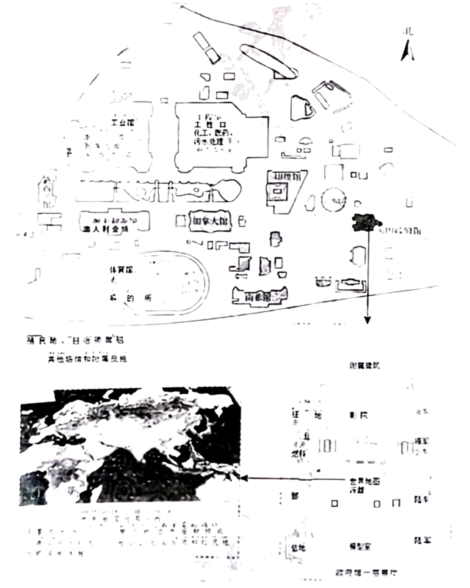

20世纪初,英国提出了与自治领和殖民地举办一次博览会的计划。因为第一次世界大战爆发,这一计划搁浅。一战后,计划重启。1924年,博览会在伦敦温布利举办。图6为本次博览会规划示意图和相关展览内容

——据《谢菲尔德每日电讯》等

(2)材料中哪些信息可以作为解释英国为什么举办这次博览会的证据?概括说明理由。材料一 下表是中国古代有关质量管理的内容。

| 史料记载 | 出处 |

| 先秦时期出现“物勒工名”制度,即在制作的物品上要镌刻工匠的姓名,以便日后发现问题时追究责任。 | 《礼记·月令》 |

| “衡石不正,十六两以上”“甬(桶)不正,二升以上”“斗不正,半升以上”“斤不正,三朱(铢)以上”,均要罚款,“为器同物者,其小大、短长、广亦必等”。 | 《秦律》云梦睡虎地秦简 |

| “诸校斛斗秤度不平,杖七十……有行溢、短狭而卖者,各杖六十”,官吏如果是违法知情者,则与违法者同罪;不知情者,罪轻二等。 | 《唐律疏议》 |

| “民敢违诏复织,募告者,三分赏其一”,军器监派人到各地都作院指导、监督各项标准的执行,并将执行标准和产品质量作为都作院官员考核的依据。 | 《宋刑统》 |

| 凡造器用之物不牢固、(不)真实,及绢布之属纰薄、短狭而卖者,各笞五十,其物入官。 | 《明律》 |

| 本店……须凡事究心,益求其善,以为子孙世守之业。倘有不肖……劣者则为下流苟且之事,丧心败德,永无昌炽之期。 | 清代徽陈士策 |

——摘编自李良平《古代标准化与质量管理措施的启示》

材料二 秦汉时期,无论是对官营手工业还是民间产品生产,其“度”“量”“衡”等计量规范,以及法式、形制等质量标准都由官方直接控制。唐宋时期,政府除了对京畿地区和宫廷奢侈品、兵器等特殊产品采取较为严格的事前质量规范外,对商品流通和市场交易环节的“行滥”现象,则更多采用“诸色人”等社会主体主动“募告”以进行事后惩戒的方式进行监管。明清时期……政府对官营手工业产品的质量监管从生产流程的直接控制转向对采购环节的事中、事后管理……政府对商品流通环节和市场交易环节的质量监管更大程度地依赖牙侩、行会、公所等社会第三方机构和个人进行,契约习俗取代法令条格成为商品质量监管的主流规范。

——摘编自程虹、陈昕洲《我国古代政府质量管理体制发展历程研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国古代质量管理的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出我国古代政府质量管理体制的变化,并分析变化的原因。

材料一 自战国时代开始从甘蔗中取得蔗浆以后,种植甘蔗日益兴盛,甘蔗制糖技术逐步提高,经近千年的发展,至唐宋年间,已形成了颇具规模的作坊式制糖业。公元647年,唐太宗派人去印度学习熬糖法。欧阳修、宋祁撰的《新唐书》中有这样的记载:“⋯⋯贞观二十一年,始遭使自通天子,献波罗树,树类白杨。太宗遣使取熬糖法,即诏扬州诸蔗,柞沈如其剂,色味愈西域远甚。”从唐宋开始形成的手工业制糖以来,制糖技术逐步得到发展,一些新的技术、新的工艺相继出现,土法制取的白糖、冰糖等新品种也相继出现,同时也产生了一些制糖的理论著作。如北宋王灼于公元1130年间撰写出中国第一部制糖专著——《糖霜谱》。8世纪中叶,中国制糖技术传到日本。13世纪左右,传入爪哇,成为该岛糖业的起源。15~16世纪,中国的侨民也在菲律宾、夏威夷等地传播制糖法。

——摘编自林国栋、陈如凯、林彦铨的《甘蔗的起源与进化》

材料二 15世纪末,哥伦布将甘蔗制糖技术传至西印度群岛,很快又传至古巴、波多黎各。15世纪20~30年代,甘蔗制糖技术先后传到墨西哥、巴西、秘鲁等,不久,甘蔗制糖业在南北美洲都发展起来。由于甘蔗的生长需要热带环境,直到殖民地的兴起以及哥伦布发现美洲新大陆,欧洲强国才开始在殖民地发展大规模的甘蔗种植园和制糖工业。在近代社会中,糖的生产已经与一个民族的生产发展力紧密联系起来。蔗糖在18世纪经济中所占据的地位,就如钢铁在19世纪,石油在20世纪所占据的地位一样。正是由于殖民地贸易的兴起,蔗糖的广泛种植,糖果制造商在这个时候开始试验各种糖果的配方,大规模地生产,从而使糖果进入平常百姓家。

——摘编自李春辉《拉丁美洲史稿》

(1)结合材料一和所学知识,概括甘蔗制糖业在中国的发展历程,并简析甘蔗制糖技术的传播与发展对中国的影响。(2)结合材料二和所学知识,概述甘蔗制糖业的发展与糖果制造业有何关联。

材料一 文艺复兴时期,各国的大学先后设立历史学讲座,延请名师讲学,西方史学开始了一个新的蓬勃发展时期。意大利历史学家布鲁尼认为历史应当记载“人事”,用意大利方言为但丁和彼特拉克撰写传记。德意志史学领域中的斗争极为激烈,新教的历史学家称罗马教廷为“魔鬼的巢穴”,而天主教的历史学家则称马丁·路德为离经叛道的“狂僧”。西班牙卡萨斯写的《西印度群岛的毁灭》记述了西班牙对西印度群岛的征服。法国波丹发表的《理解历史的方法》,是西欧第一部比较详备的史学方法论。英国培根写下《亨利七世在位时期的英国史》,并说“历史使人明智”。

——摘编自郭圣铭《文艺复兴时期西欧的史学》

材料二 一百多年来,中国近代史的解释体系在变与不变中不断演化前行。1940年前后,毛泽东第一次明确把中国近代史解释为帝国主义和封建主义逐步把中国变为半殖民地、殖民地的过程与中国人民反对帝国主义和封建主义的过程。1988年,罗荣渠《从“西化”到现代化》认为“近百年来为振兴中国而进行的各种政治、经济、文化运动,都可统称之为探索中国现代化道路的运动”,“马克思的发展理论的中心部分正是关系现代社会的发展问题”,在短短20余年时间内就构成了中国近代史学界普遍运用的解释体系。20世纪90年代,社会文化史被史学界推上了历史现场,其研究的社会生活及人们对生活意义的理解都是社会存在,是唯物史观领域的具体史学流派。

——摘编自陈廷湘《中国近代更解释体系的演变与趋向》

(1)据材料一并结合所学知识,概括文艺复兴时期西欧史学发展的特征,并分析其发展的原因。(2)据材料二,指出中国近代史解释体系主要演变与趋向中的“变”与“不变”。

(3)结合所学知识评价这种演变与趋向。

材料 “凡贸易,金太贵,而不便小用;米不能久而不便大用;钱近实,而易伪易杂,钞太虚,亦复有泡烂。是以白金之为币,长也。”对于民众来说,白银有保值和储存的便利。隆庆元年(1567年)明穆宗颁令:“凡买卖货物值银一钱以上者,银钱兼使;一钱以下止许用钱。”万历年间,张居正在全国推行“一条鞭法”,标志着白银货币化的最终形成……民间海外贸易的自由发展,一个自然的结果就是对明王朝作为安身立命之本的等级秩序的致命颠覆,开创了自由思索与行事的开放氛围。明中期笔记曾有记载“纳银四十两,即得冠带(借指官吏),称义官”。明某话本中写道“如今人最易动心的无如才,只因人有了两分村钱,便可高堂大厦,美食鲜衣,使婢呼奴,轻车骏马……又有这些趋附小人,见他有钱希图叨贴,都凭他指使,真是个钱神”。作为当时世界上最大的经济体,中国以白银为主要货币。围绕白银流通,当时形成了一个世界贸易网络。

——摘编自郭良伦《白银货币化之下的明朝中后期中国与世界》

请回答(1)根据材料概括白银成为主要货币的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,归纳明朝白银货币化的影响。