材料一 整体主义原则是中国封建社会最重要的道德原则,它认为群体的利益绝对高于个人的利益。一切个体皆没有独立的自己的价值,个体的存在和价值,完全是由社会群体派生。以宗法、血缘和自然情感为纽带,中国传统文化强调约束个性,培养群体人格,个人只能以“孝”、“忠”为坐标在家族、血缘中寻找自己的安身立命之所。与中国不同,西方的价值观念是以个人本位为基础的,个人本身具有最高价值。人们有决定自己生活和前途的自由和权利。而社会只是达到个人目的的手段,国家和社会的使命就是要保护个人的权利。

材料二 陈独秀认为:“世界民族多耶,以人种言,略分黄白,以地理言,略分东西两洋。东西洋民族不同,而根本思想亦各成一系。”李大钊认为:“南道之民族因自然之富,生产之丰,故其生计以农业为主,其民族为定住的。北道之民族因自然之赐予甚乏,故其生计以工商为主,其民族为移位的。惟其定位于一所也,故其家族繁衍;惟其移住各处也,故其家族简单。家族繁衍故行家族主义;家族简单故行个人主义。’

——摘编自杨胜利《从“群体本位”与“个人本位”看中西文化价值观的差异》

(1)据材料一,概括中西方传统价值观念中对“群体”与“个人”关系认识的差异。(2)据材料二,归纳李大钊和陈独秀对中西文化差异影响因素的共同认识。并结合所学知识,分析中国传统文化价值观形成的原因。

材料一 就收支结构而言,清代前期有较为固定的模式。咸丰以后,田赋(地丁)收入与原来相比相差悬球。同时,盐课、关税、杂赋等传统收入在岁入总额中的比例亦大为降低。与此相反,新增加的厘金、洋税却一跃成为收入大宗。光绪二十九年(1903年),中央设立财政处,光绪三十二年(1906年)九月,户部改为度支部,并将原有的14个清吏司改为田赋、漕仓、税课、管椎、通阜、库藏、廉体、军饷、制用、会计10司,并规范了度支部及新设10司的职掌。奏销制度在清代前期已经较为完备,但毕竟与具有现代色彩的预决算制度有别。因此,清末一些有识之士提出“仿泰西之法”实行预算。光绪三十二年七月,清廷宣布了预备立宪事宜,实际上已经具备了实行预决算的氛围。光绪三十四年(1908年)八月,宪政编查馆、资政院始提出清理财政的具体计划和预决算进程。

——陈锋《清代财政的近代转型》

材料二 随着第三次反“围剿”的胜利,中华苏维埃临时中央政府审议通过《颁布暂行税则的决议》,废除国民党政府各项苛捐杂税,形成了以农业税为主,商业税、工业税为辅的税制结构;实施税则贯彻阶级原则,征税对象以地主为主,对贫苦劳动人民给予一定程度的税收减免;并于1929年颁布《兴国土地法》以更正土地没收对象,实现了税收征纳从凭借“政治权力”向遵从“国家税法”的根本性转变。第二次国共合作开始后,抗日民主根据地的税收遵循“先予后取”原则,将生产自足与“取税于民”相结合,征税对象由最初的地主、富农转变为一切有收入的人,征税原则从“合理负担”过渡到“普遍纳税”。解放战争开始后,解放区由分割逐步连成一片,地方经济也由自筹自用、自给自足,逐步走向财税制度的统一。

——林源《中国百年税制体系的演变》

材料三 1981年推出的税制改革总体设想基本指向是打破“财政集中过度、分配统收统支、税种过于单一”的传统体制格局。通过“复税制”的建立、“利改税”的分步推进,一系列新税种的建立,同时又通过全面调整工商税制、恢复和改进关税制度和完善农业税等举措,初步建成适应新形势发展的税制体系。1994年,新一轮税制改革在以下几个方面展开:第一,全面改革劳物和劳务税制,实行了以比较规范的增值税为主体,消费税、营业税并行,内外统一的货物和劳务税制。第二,改革企业所得税制,将过去对国营企业、集体企业和私营企业分别征收的多种企业所得税合并为统一的企业所得税。第三,改革个人所得税制,将过去对外国人征收的个人所得税、对中国人征收的个人收入调节税和城乡个体工商业户所得税合并为统一的个人所得税。第四,大幅度调整其他税收,如扩大了资源税的征收范围等。

——根据郭朝蕾《新中国成立六十年以来的税制变还与发展》等整编

(1)根据材料一,指出晚清财税近代化转型的主要表现,并结合所学知识简析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国共产党在革命战争年代税收措施的特点,并简析其历史意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,归纳改革开放新时期中国税制改革的趋势。

材料一 第一次鸦片战争后,清政府被迫签订一系列不平等条约,割地赔款、开放通商口岸,实行片面协定关税和领事报关制度等。1854年,江海关(上海海关)税务管理委员会成立,这是中国近代出现的第一个由外籍人士监管洋货、征收洋税的海关。1858年,中国被迫签订《通商章程善后条约:海关税则》,规定任凭清政府总理大臣邀请外人“帮办税务并严查偷漏”。其后,各开放口岸先后聘任洋人开设新式海关,洋人从“帮办税务”的“客卿”,逐步成为主管海关事务的实际领导者。19世纪60年代总税务司署成立后,形成了以外籍总税务司和税务司为核心的中国近代海关管理体系。此外海关还承担了大量由条约赋予、列强强加、清政府委办或关乎总税务司利益的职务。至于总税务司以海关的名义举办的洋务活动和外交活动更不胜枚举,海关几成“业余外交部”。

——摘编自中华人民共和国海关总署《风雨兼程三千年——中国海关发展史》

材料二 1928年,南京国民政府与各帝国主义国家签约,基本收回关税自主权。国民政府用于1929年12月通过《海关进口税税则》,把进口货物分为7类,其税率从7.5%到27.5%不等;1931年1月又把进订货物分为12类,最高税率提升到50%;1933年5月,再把最高税率提升到80%,以抵制外国商品的倾销。向来占进口商品第一位的棉纺织品,在提高进口税率后,进口量锐减;印花布在1929年以后的六七年内,进口量减少了90%。1933年12月17日,公布倾销货物税法施行细则,并同财政部、实业部一同设立倾销货物审查委员会,调查涉嫌倾销的外国商品,规定对倾销最严重者,如布匹、煤、水泥等,实施反倾销税。

——摘编自宗玉梅、林乘东《南京国民政府成立初期的保护国货政策》

材料三 中国平均关税税率水平变化

——数据来源:海关总署关税司

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代清政府海关管理的特点。

(2)根据材料二,归纳南京国民政府在20世纪20年代末30年代初期的关税政策,并结合所学知识分析其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析1992年后我国调低关税税率的原因。

材料一 湖南山地、丘陵多,宜于种茶,各地皆产,安化、岳阳、平江、桃源、衡山等地尤盛。所产茶叶,初为绿茶、黑茶,绿茶销省内及部省各地,黑茶则远销于陕甘、新疆及内蒙古一带。西北少数民族习惯饮用酥酪,不喝茶就会生病。至明,朝廷利用茶叶易马,实施“联番制虏(蒙古族)”的政策。安化黑茶于1595年由朝廷正式定为官茶之后,陕、甘、宁、晋等地区的茶商领“茶引”至安化采购黑茶,运销西北少数民族地区,直至明末清初,西北地区的“边茶”大部分都是由安化黑茶供应,湖南产茶的地区也逐渐扩大。

——改编自李采娇《明、清及民国时期湖南茶叶史研究》

材料二 1858年,粤商佐帆取道湘潭抵达安化,传授制作红茶技术,促使安化茶农改制红茶,转输欧、美。因价高利厚,各县竞相仿制,产额日多。1874年(同治十三年),左宗棠在镇压陕甘回民暴动后,着手整顿西北茶务。于原有的“东柜”(陕西、山西茶商)、“西柜”(回商)外,添设“南柜”,招徕南茶商贩,大量运销湘茶。自此,湘茶在西北地区销量复兴,并畅销于俄国境内,产量约达100余万担之巨……红茶大盛,商民适以出洋,岁不下数十万金……泉流地上,凡山谷间,向种红薯之处,悉以种茶。每当“茶市方殷,贫家妇女相率入市拣茶,上自长寿,下至西乡晋坑、浯口,茶庄数十所,拣茶者不下二万人,塞巷填衢,寅集酉散,喧嚣拥挤”。直至1890年(光绪十六年)后,由于国际市场上遭到印度、锡兰茶的有力竞争,湘茶的销售量才渐形减少。

——捕编自伍新福等《湖南通史·近代卷》

(1)根据材料一归纳明朝时期湖南茶叶产销特点。

(2)根据材料二结合所学知识,概括晚清时期湖南茶叶销售变化。

材料一 鸦片战争后,西方国家将“工业自己,农业中国”作为对华基本经济政策,迫使中国成为它们的原料产地,中国农产品及农产制品大量销往国外市场,导致中国粮食大量出超和农村劳动力流失,饥荒问题屡屡发生。因此在进行农业雇佣经营、农业公司化、集团化经营之外,将“已耕之地依近世机器及科学改良”尤为关键。19世纪80年代,郑观应主张农事发展“必先通格致,精织造”“与洋人分利”;梁启超在《农学报》中强调“近师日本,以考其通变之所由”;袁世凯也呼吁农事应“专部以统之,学堂以教之”。1906年,清政府将商部改组为农工商部,并对农事事务实行分科办事、垂直管理。20世纪三四十年代,国民政府和中华苏维埃政府分别组织了劳动互助社、犁牛合作社和耕种合作社,对农业发展起到了重要作用。

——摘编自任耀飞《中国传统农业的近代转型研究》

材料二 1949~1957年,中国农业产业得到快速恢复和发展,《中华人民共和国土地改革法》的颁布,推动了全国土地改革。1953年,国家开始实行农产品“统销统购”政策,以确保有限发展重工业所需的大量资金和资源。1958~1977年,农业发展中存在“左”倾思想,存在着严重的浮夸风,经过政策的不断调整和种植技术的创新,到1978年粮食产量有了较大的增长。改革开放后,我国的农业进入新一轮快速增长期。20世纪80年代,随着农业生产责任制的落实和家庭承包经营制的推广,逐步破除了束缚生产力发展的制度障碍,较大地促进了农业现代化发展。20世纪90年代以后,国家提出要以市场为导向,继续调整并不断优化农业产业结构,把农产品推向市场,向着改善农业生产条件、建立健全农业安全体系、加快农业科研等方面不断努力。

——摘编自陈红英戴孝悌《新中国农业产业发展演变进程分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国近代农业转型的表现并分析其原因。

(2)根据材料二,归纳新中国现代农业发展的特点。

材料一 全球化与现代化从不同角度描述了人类从传统农业社会转向现代化工业社会的过程。它们都起源于资本,形成于资本主义时代。在马克思主义和社会主义社会制度出现之前,全球化、现代化就是西方化,就是资本主义化。但是在19世纪中期马克思主义诞生,20世纪初俄国十月革命的胜利、社会主义国家出现之后,全球化、现代化与资本主义重合的历史就被打破了。全球化出现新的历史转向,已经不再是资本主义一统天下,而是出现了一球两制的局面。资本主义现代化只是现代化的一种形式,社会主义现代化成为人类走向现代化的另一种选择。

……为使中国走上现代化强国道路,(近代)中国无数仁人志士在屈辱中探索,在悲愤中奋起。他们或著书立说,开启人民心智;或发展资本主义工商业,实业救国;或搞洋务运动,保全皇权统治;或改良、革命,使中国走向资本主义国家等。他们不懈追求,前赴后继。这些探索和斗争,每次都对中国社会向前发展产生了一定影响,但每一次都失败了。

——王文凯《全球化视域下中国现代化道路研究》

材料二 中国共产党的成立为探索中国式现代化道路夯实了政党根基。1957年,毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中提出要把我国建设成一个“具有现代工业、现代农业和现代科学文化的社会主义国家”。邓小平在改革开放全面铺开的20世纪80年代中期,针对小康社会提出:“我们搞的现代化,是中国式的现代化。我们建设的社会主义,是有中国特色的社会主义。”在党的二十大报告中,习近平以强烈的使命担当指出了中国式现代化的本质要求:“坚持中国共产党领导,坚持中国特色社会主义,实现高质量发展,发展全过程人民民主,丰富人民精神世界,实现全体人民共同富裕,促进人与自然和谐共生,推动构建人类命运共同体,创造人类文明新形态。”

——摘编自于磊《中国式现代化的发展脉络、科学内涵及世界意义》

(1)根据材料一,归纳人类社会通向现代化道路的变化,概括近代中国现代化探索失败的原因。

(2)综合材料一、二并结合所学知识,分析中国共产党领导的中国式现代化道路的意义。

材料一 如图是明清故宫,建于北京城的中央。以南北为中轴线坐北朝南,充分体现了皇权至上的封建统治思想。在宫城外是皇城,皇城外又有北京城,城城包围,显示了森严的等级制度……

外朝建筑高大森严,显示着皇权的至高无上:内廷建筑则庭院错落,自成体系,富于情趣。前朝后寝,分工明确,不得随便逾越,体现了中国自古以来等级分明、内外有别的伦理观念。

(1)根据材料一,归纳中国明清时期政治制度的特点。在中国该制度结束的标志是什么?

材料二 雅典人在城市附近修建了许多露天剧场(如图),目前遗迹尚存的有酒神剧场和埃庇道鲁斯剧场等。雅典露天剧场依山修建,一层层看台一般可以坐一万多名观众,多的可以坐四万多名观众,底层看台前面铺成的一大块平面是演员的表演场地。表演场地的后面有供演员化妆和贮藏道具等物用的房屋。雅典人造的这种露天剧场充分利用了声学和光学原理。

场地虽大,可是坐在剧场不同地方的观众都能清楚地看到和听到演员的表演。伯利克里改革时期鼓励公民观看戏剧并发放观剧津贴。

(2)根据材料二说明国家向公民发放“观剧津贴”的主要原因。结合所学知识回答古代雅典民主政治的特征。

材料三 依泰晤士河而建的议会大厦(如图),是英国的政治中心。……其建筑结构和内部设计也能充分地体现世界上最古老的君主立宪政体。据说英国国会开会时,国王应坐在上议院的国王宝座上,但首相和议员需从下议院进入自己的席位,普通公民也可在旁听席观看议会进程。丘吉尔说:“英国议会机构的全部特质建立在这样一个事实上,即议会下院是长方形而不是半圆形的结构。因为长方形的会议厅更适合政党体制。对个人来说,所谓‘左”“右’立场很容易改变,但穿过发言席的行为需要慎重考虑。”

(3)根据材料三及所学知识概括英国近现代政治制度的内容。

材料四 如图美国国会大厦俯瞰着华盛顿哥伦比亚特区,对历任美国总统来说都是一个需要小心应付的地方。美国的开国者们因为长久的自治传统。……使他们对一个坐拥大权的政治首脑怀有极大的忧虑,……因此他们想方设法地约束总统权力。不仅是司法、立法制度上的约束,甚至在宪法中加上了弹劾权,对犯有“叛国罪、贿赂罪或其他重罪轻罪”的总统和其他行政官员进行弹劾,并予罢免。这是一项很严重的行为,需要多数众议院议员提出弹劾,三分之二参议院议员同意后才能加以定罪并予罢免。在美国历史上虽然只有三位总统面临过弹劾,而且除尼克松辞职外,无一人被罢免,但国会山上的这座白色建筑让每一位总统的心头都悬着“达摩克里斯”之剑。

(4)根据材料四及所学知识回答美国总统与国会之间的关系?

材料一 艾森豪威尔政府(1953—1960年)显得更激烈地敌视北京。美国不仅拒绝承认中华人民共和国,还顽固地反对它加入联合国。美国推行了一项对中国实施军事包围的政策,其中包括美国在朝鲜、日本、冲绳、台湾、南越、缅甸和泰国等地区保持军事基地。

——徐中约《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》

材料二 1971年7月6日,尼克松总统在美国堪萨斯城对世界格局提出了“五个中心”的看法。他认为,美、苏、中、西欧和日本是世界的五个力量中心。美国意识到自己的霸权地位已严重衰落,面对苏联的争霸,美国领导人更产生了紧迫感。正是在这样的背景下,作为全面执行尼克松主义的一项内容,为了改善在美苏争霸中美国的战略处境,美国开始了接近中国的过程。

——《中国外交史》

材料三 尽管中国人说是尼克松政府急于要求得到北京之行的准许的,但是中国自己的动机却是掩盖不住的。基辛格秘密访华两周后,《红旗》杂志发表了一篇文章,最坦诚地公开讲述了对美开放的正当理由:竟不含糊地区分了两个超级大国对中国威胁的程度及其对北京安全考虑所产生的影响。

——(美)费正清《剑桥中华人民共和国史》

材料四 据新华网报道:当地时间2015年9月25日,中国国家主席习近平在华盛顿与美国总统奥巴马举行会谈。习近平就下阶段中美关系发展提出重要建议,强调要推动中美关系始终沿着正确轨道向前发展。奥巴马表示,两国在很多问题上有共同利益,在诸多领域合作取得重要进展,愿同中方就相关问题保持密切协调。双方同意继续努力构建中美新型大国关系。

请回答

(1)据材料一,概括美国在新中国成立初期时的对华政策。为此,中国政府基于当时的国际形势,在外交方面采取了怎样的应对方针?

(2)据材料一、二,在20世纪70年代初,美国对华政策发生了什么变化?

(3)据材料二、三,归纳影响中美关系变化的主要原因。

(4)综合上述材料与所学知识,影响战后中美关系演变的主要因素有哪些?

材料一 《唐律》被认为是中国古代第一部完备成熟的法典,全面制定了有关性别与婚姻的法规。《唐律》对离婚有三种规定,一是“出妻”,指由夫方提出的强制离异。在《礼记》中为出妻规定有“无子、不顾父母、妒、淫、哆言、窃盗、恶疾”七条理由。妻子若犯了其中一条,丈夫就可名正言顺地休妻。二是“义绝”强制离婚。“义绝”包括夫对妻族、妻对夫族的谋害罪、奸杀与殴杀罪。官府判断一方犯义绝,必须强制离婚。三是受鲜卑族法律的影响,唐朝还存在“和离”的情况。从敦煌文书的“放妻书”样文看来,“和离”不仅双方自愿,而且还有对妻子再婚的祝词,“愿妻娘子相离之后,……选聘高官之主。一别两宽,各生欢喜”。

——摘编《从<唐律·户婚>看唐代婚姻的双重性》

材料二1950年《婚姻法》是新中国成立后正式颁布的第一部法律。《婚姻法》规定:“实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法权益的新民主主义婚姻制度。”党和政府利用报纸、广播、书籍等方式进行大规模宣传活动,还通过集体婚礼、评选模范夫妇等形式宣传《婚姻法》。各级法院对于因干涉婚姻自由而伤害妇女或逼致妇女自杀的罪行给予严厉的法律制裁。《婚姻法》的贯彻使受封建婚姻制度束缚、压迫的妇女纷纷向政府和法院申请解除不合理的婚姻关系,妇女提出的离婚案件迅速增加。妇女获得婚姻自由后积极参加了基层政府以及生产互助组织的工作。伴随着婚姻自主意识的增强,青年的择偶标准也发生了改变。

——摘编《论1950年<婚姻法>》

(1)根据材料一归纳唐代的婚姻观念,并结合所学知识分析其成因。

(2)根据材料二指出1950年《婚姻法》的核心理念,概括其贯彻实施的特点并结合所学知识分析其意义。

材料一

材料二 明初,流通中铜钱与“宝钞”并行,禁金银交易,但江南商贾“不论货物贵贱,均以银定价”。嘉靖初(1522年),“钞久不行,钱大已壅”,朝廷遂“弛用银之禁”。到万历九年(1581年),“一条鞭法”把丁役、土贡等归于田亩,“计亩征银”,白银发展为流通中的主要货币。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》等

材料三 “入篮”

注:SDR作为许多国际组织的记账单位也被称为“纸黄金”,2016年10月1日之前,SDR货币篮子里只有美元、欧元、英镑和日元。

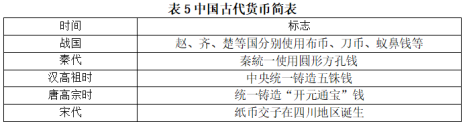

(1)根据材料一,概括归纳我国古代货币发展的基本趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明代白银成为流通中的主要货币的原因。

(3)请结合所学历史知识对材料三漫画的主题进行解读。(要求:紧扣主题,解雇合理。)