材料一 唐宋以来,人们越来越重视棉花种植。《农书》记载,棉花“比之桑蚕,无采养之劳,有必收之效,得御寒之益”。元以后,历代统治者积极出版植棉技术书籍,劝民植棉。明万历时,织工创造出提高棉布质量的方法,“多穿地窖,深数尺,作屋其上,檐高于平地仅二尺许,作窗棂以通日光。人居其中,就湿气纺织”,因而织出了高质量的棉布。棉花已超过丝、麻、毛,成为主要的纺织原料。

——摘编自陈钟毅《中国棉纺织史》

材料二 棉花对于英国来说是如此重要,以至于到1856年,曼彻斯特商会准确地描述道,这个行业“在规模和效用上没有任何其他制造业可以比拟”。……英国成功的秘诀有双重因素。首先,英国制造商把重点放在高质量的纱线和布料上,在这方面他们无须面对其他地方技术不太先进的制造商的竞争。其次,英国越来越依赖世界殖民地或半殖民地地区的市场。到19世纪50年代,英国生产的全部棉产品中有一半以上用于出口。

1786年,美国的种植园主开始大量种植棉花,美国向英国出口的棉花数量迅速增长。1793年,惠特尼建造了一种新轧花机器,将轧花的生产效率提高了50倍。19世纪,联邦政府侵略性地获得了许多新领土,或从外国政府那里获得,或通过武力逼迫美洲印第安人获得,这些土地都非常适宜棉花种植。为了大规模扩大棉花生产,种植园主购买大量奴隶。直到1861年美国内战爆发,棉花产业和奴隶制携手并进、同步发展,美国成了新兴的棉花帝国。

——摘编自【美】斯文·贝克特《棉花帝国:一部资本主义全球史》

(1)根据材料一、概括唐宋以来棉花逐渐成为主要纺织原料的原因。结合所学知识,分析此后棉花种植推广对中国古代经济发展的影响。(2)根据材料二并结合所学知识归纳棉花帝国崛起对世界经济的影响。

材料一 宋代各类学校“广开来学之路”,中央官学中规格最高的国子监的入学资格从唐朝的三品降到七品以上官员子弟,不少基层官僚的子弟以及寒素子弟也进入国子监听读。宋朝的法律一般禁止工商业者本人应举做官,但其中的“奇才异行者”也可参加科举考试,并允许其子弟参加科举考试。对学校中家庭经济困难学生,宋朝出台给太学生增发伙食补助、允许贫困太学生在校留宿等政策。宋代教育虽然逐渐“平民化”,但也远未达到区域尤其是城乡协调。

——摘编自周宝荣《试论宋代教育的“平民化”》

材料二 1912年,南京临时政府设立了全国最高教育行政领导机关教育部,蔡元培任教育总长。任职期间,蔡元培先后在《对于教育方针之意见》和《对于教育宗旨之说明》中,系统地阐述了其教育新思想。他认为:军国民教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育和美感教育“五者,皆今日之教育不可偏废者也”。此乃他为民国教育提出的“五育”并举、使受教育者全面和谐发展的新教育宗旨。蔡元培辞去教育总长职后,教育部颁行的民国教育宗旨是:“注重道德教育,以实利教育、军国民教育辅助之,更以美感教育完成其道德”。

——摘编自章开沅、朱英主编《中国近现代史》

(1)结合所学,指出材料一中“国子监”在中国古代教育中的地位。根据材料一归纳宋代教育平民化的表现。(2)根据材料二、概括蔡元培的教育思想并阐述其意义。结合所学,指出蔡元培对中国近代思想文化发展所作出的贡献。

材料一 明中叶后,当罗马教会大量派遣传教士来华传教带来西方先进科学技术时,一部分具有进步思想的士大夫和知识分子开始意识到科技对经济、对社会、对国家的作用,开始对脱离实际、玄虚空谈、扼杀个性的宋明理学和封建纲常进行反叛。他们强调“借泰西为剡子”来发展中国科技,并提倡“不疑人之所疑,而疑人之所不疑”的科学怀疑精神和“精求其故,积变以考之”的务实求证精神,探索科学真理,破除一切迷信。于是以传播科学知识,灌输科学思想,弘扬科学精神,移植科学方法,开展科学研究用于变革传统、繁荣经济、振兴实业、强国富民的科学救国思想开始在西方文化的输入中逐步萌生,并在帝国主义的坚炮利舰轰开大门以后,寻求民族解放的沉思痛索与行动进程中得到了发展与勃兴。

——摘编自朱欣农、炎冰《近代“科学救国”思想的源流和评估》

材料二 科学救国思潮,是爱国知识分子对中国近代以来发生的一系列变革的反省,是对中国前途命运的深切关注与忧国忧民的思考,以及对中国现实社会的一番深入调查研究之后,提出的一个救国方案。鸦片战争时期,林则徐、魏源即萌发了朦胧的科学救国思想。此后,一直到甲午中日战争时期,是科学救国思想的萌芽期。1905 年,康有为提出“科学实为救国之第一事”,标志着科学救国思想的产生。1915年,中国科学社的创立及其《科学》杂志的刊行,标志着科学救国思潮的形成。科学救国思潮加速了近代国人思想观念的变迁,推动了思想解放 ,一定程度上加强了科学启蒙。

——摘编自朱华《中国近代科学救国思潮的兴起新论》

材料三 在“科学救国”思想驱动下,洋务派从1862年开始陆续创立了一批大型兵工厂,使引进西方近代军事技术逐渐成为洋务运动初期的中心。进入19世纪70年代,引进西方近代民用技术日益成为中后期洋务运动的重点。随着洋务运动的不断深入,他们开始强调学习西方的自然科学知识,主张系统传播西方先进科学技术。然而,洋务派的“科学救国”思想毕竟是在封建专制的社会背景下形成和发展的,因此不可避免地存在着历史的局限性。

——摘编自杨怀中《洋务派“科学救国”思想及其对中国近代科技发展的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳近代科学救国思想溯源至明代的历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代以来科学救国思潮兴起的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明洋务派的“科学救国”思想实践的具体措施。

材料一 儒家“乐”观念的形成可以追溯到孔子。而孔子的“乐”观念则集中体现在其弟子对其言行而进行编纂的儒家经典著作《论语》中。其中对《韶》和《武》两种音乐的观点,对于人生境界的追求,以及对生活的乐观态度这三维度,从中可以大体概括出儒家“乐”观念的基本内容,有力地说明先秦儒家“乐”观念已经初具雏形。孔子在编纂《六经》时,加入自己的观点,在此期间“乐”观念已经初步形成。孔子的毕生追求,是能够建功立业,希望达到人生价值和社会价值的统一。在孔子垂暮之年,发出“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至”的感慨,体现了一种坚持不懈的追求,表达了一种渴望建功立业,实现自己的人生价值。

——班小舒《先秦儒家“乐”的观念研究》

材料二 苏格拉底在建构理想城邦时认为,进行音乐教育有利于培养理想城邦守卫者的美德。音乐教育的培养方式是让受教育者全身心地扮演某个角色,“当他就像另一个人那样言说时”,受教育者“完全同化于那个故事中的角色”。守卫者需要模仿那些勇敢、明智、虔敬、自由的人。持续的模仿会让守卫者在言行与思想上形成“习惯”与“天性”。受到良好音乐教育的人会对那些美好事物感到快乐并培育出节制的美德。如果能够按照苏格拉底所设想的那样,一个人从小就接受良好的音乐教育,等其有了理性判断,感性和理性达成和谐从而形成完整的美德,那么就不会出现所谓的“自愿做恶”(“不自制”)的问题。

——盛传婕《柏拉图对快乐主义的接纳与拒斥》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析孔子“乐”观念的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析归纳苏格拉底与孔子对于“乐”观点的不同点及原因。

材料一 为了适应在华贸易发展的需要,1864年,英商投资创立汇丰银行。1868年,该行已被公认为“在中国最为重要的公司”。19世纪七八年代以后,汇丰银行一家买卖的外汇数额,经常占上海外汇市场成交总额的60%-70%,其外汇买卖牌价成为中国外汇市场行情的准绳。从1874年到1890年,清政府共借外债26笔,汇丰银行一家贷了17笔,占70.04%,成为对中国进行资本输出的急先锋。1894年后,汇丰银行在承贷的外国银行中独占鳌头,并在每一笔对华贷款中,附加苛刻的条件,借此控制中国的税收存管等命脉。此外,汇丰银行营业即对外发行小额钞票,到1890年末,已达618万元,“与营业于东方各国之银行相比,则汇丰银行之兑换券流通数为最多”。

——摘编自姜建清、蒋立场《中国近代银行史》

材料二 1912年经孙中山先生批准,大清银行改组为中国银行。成立伊始,即大力支持南京临时政府,经募公债、代收税款、稳定货币发行。1915年中国银行试办外汇业务,后又增加外币贷款、经理政府外债等业务,与外国银行相抗衡。1928年后,中国银行通过贷款支持,帮助经营困难的张裕酿酒公司、无锡荣氏申新纱厂渡过难关。20世纪30年代,中国银行斥巨资扶助铁道、公路、煤矿和水利建设,大力倡导并身体力行支持内地经济振兴,率先发展农业贷款。抗战爆发后,恐慌蔓延,引发提存和抢购外汇风潮,中国银行为平衡汇市共投入英镑797万磅、美元1442万元。太平洋战争爆发后,中国银行积极为国纾难,每年经收侨汇占全国侨汇总数的50%以上,有力支援了前线。

——摘编自宗良、孙雨心《百年中行金融报国的历程与启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚清时期汇丰银行在中国迅速扩张的表现及其历史背景。(2)根据材料二,归纳中国银行对近代中国社会发展的贡献。

材料一 20世纪90年代以来,英国经济缓慢增长甚至停滞不前,社会保障制度步入严重的财务困境,而人口老龄化的威胁则使得财政对养老金的负担日渐加重,一场针对退休制度的改革在英国展开。英国的社会保障体系由两部分构成,其一为按照固定费率缴费的国家基本养老金构成的公共养老金系统,其二为收入相关联的“第二国家养老金”。到2005年,基本养老金和国民第二养老金在法定退休年龄的基础上延迟至70岁领取,并且在个人第三支柱养老金体系中,实行高度灵活的退休年龄。从2005年4月开始,其国家基本养老金和国家第二养老金可一直延迟至70岁领取,每延迟5星期,养老金就会增长1%;弹性收入调整,与退休年龄弹性调整紧密结合,共同构成弹性退休机制的主体,既有利于形成精算上的平衡,缓解政府养老系统的财务压力,同时也可形成激励机制,鼓励劳动者延迟退休,从而提高老年劳动者参与率,抑制提前退休。

—摘编自林熙《西方国家弹性退休制度慨览》

材料二 党的十八届三中全会提出“研究制定渐进式延迟退休年龄政策”。我国退休年龄政策最初定于20世纪50年代并沿用至今。今天民营经济发展迅猛,劳动力结构变化,诸多因素均成为影响退休政策的可视变量。同时,为应对人口老龄化,减轻养老金压力,增加劳动力产出,延迟退休政策势在必行。为满足人民对于美好生活的向往,延迟退休政策应作为新时代政策改革发展的先驱标杆,引导社会各界对新时代社会政策形成更为深刻全面的认知,发挥社会政策的导向治理作用。我国因人口基数大,保障待遇因地域、行业有多重差异,延迟退休政策既要统筹兼顾,又要因地制宜。在政策覆盖上,坚持分类推进,注重缩小不同行业阶层在延迟退休年龄后的社会福利差距,秉承社会公平的福利观,缓和行业阶层的利益矛盾,保障企业的集体权益和劳动者的个体获益相统一。

——摘编自杨良初、李桂平、卢娜娜《延迟退休政策:国际经验与中国道路》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中英两国实施延迟退休政策的共同原因。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳新中国延迟退休制度的特点。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对延迟退休政策的认识。

材料一 自15世纪末以来,英国人口有了较快增长,旧有的耕作制度已不能满足人口日益增长对农产品的需求。地理大发现后随着羊毛价格上涨和养羊业的刺激以及工业增长和城市发展对农产品需求的扩大,圈地运动迅速兴起,这是一场消灭封建领主土地所有制的农业革命。1560年以后,农业革命在英国悄然兴起。当时,英国西部已经实行了早期形式的轮作制。英格兰人逐步把可轮换式农业、三圃制、革命性作物、畜牧业和可耕地结合起来,发明了诺福克四茬轮作制。17世纪,马铃薯的广泛种植,提高了英国人的抗饥荒能力。18世纪起,议会简化了圈地程序,涌现出许多拥有大地产的地主,人们常常把低质量的农场改造为精耕细作型的可耕地。到了18世纪,土地私有产权完全确立起来,在这种情况下,农场主可以自主决定生产。英国资产阶级革命后,议会获得畅通无限的立法权,议会不断颁布新法令,加速了圈地运动的发展。这样,英国新贵族土地私有制逐步确立,到18世纪上半期,采用雇佣劳动的农场经营方式在英国农村中逐步居于统治地位……

——整理自高德步《中外经济简史》

材料二 当代中国积极重视粮食储备。按照温家宝总理所说,中国的粮食储备是充裕的,我们的储备规模在1.5亿吨~2亿吨。中国的储备主要分为中央储备和地方储备。2000年,中国储备粮管理总公司组建成立,中央储备粮的垂直管理体系开始形成并得到良好运行。国家制定的一系列法律法规和政策措施,坚持不以牺牲耕地搞开发,保持农村土地承包关系的长期稳定,保护农民的生产积极性。国家加大对粮食主产区的支持力度,按照市场需求,把粮食的生产、转化、加工、流通、消费作为一个完整的产业体系,进行系列开发和整体建设。国家农业科研的投入比重不断提高,加快建立国家农业科技创新体系,“种子工程”“畜禽水产良种工程”等重大工程顺利实施。健全完善中央储备粮与地方储备粮之间的补充机制,统一协调省、市、县三级储备的吞吐,确保各地国储库和中央储备粮规模的稳定。

——整理自刘星《东北地区粮食储备安全研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出英国农业革命的背景,并归纳英国农业革命的主要表现。(2)根据材料二并结合所学知识,概括我国为保障粮食安全采取的措施。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析农业发展对国家发展的影响。

材料一 工业革命实质是发展方式的根本转变,并不只是技术革命。……英国原本是一个森林茂密的国家,但“自伊丽莎白一世登基时木材一直供不应求,木材的短缺在17世纪达到了引起民族危机的程度”,生态危机和旧的、日渐衰竭的能源供给体系已成为瓶颈。……英国之所以能在工业化方面发生“突破”,解决了经济发展面临的“生态困境”,最重要的原因之一是“使用新能源(例如煤和蒸汽),使得许多英国制造部门的规模和产能发生了革命”。

——邱建群《英国首先发生工业革命原因之新解》

材料二 母系社会进入父系社会,标志着人类历史的进步,却是“女性的具有世界历史意义的失败”。妇女从社会舞台退入家庭小圈子……岁月绵延几千年后,历史对妇女的命运作出了新的安排。开始于英国的工业革命是这种新安排的起点。社会化大工业的兴起,呼唤着一支劳动大军,特别是纺织等部门,格外适合妇女劳动;她们有了固定的工资,有了自由支配劳动果实的权利;她们不再孤陋寡闻,社会舞台造就了她们精神上的初步独立。工厂制度使她们的家庭地位发生了深刻的变化。“外表上受尊敬的、脱离一切实际劳动的文明时代的贵妇人,比起野蛮时代辛苦劳动的妇女来,其社会地位是无比低下的。”

——赵晓兰《论英国工业革命对女工的影响》

材料三 英国的城市化始于18世纪中叶的工业革命,工业革命对城市化发展的重大影响可分为以下几个方面:打破了城市分布的传统格局,出现了大批新工业城市;工业革命使城市的地位和影响力大为增强,城市集中了市场和大批的公共配套设施和文化教育等机构;1825年,英国修建了世界上第一条铁路,铁路同城市连起来,使交通更便利;到20世纪中期,伦敦成为全国居住人口最多的城市……英国是世界上第一个迈进城市化门槛的国家,但进程中也出现了一些问题。

——陈昭雪《英国城市化过程分析与启示》

(1)根据材料一,分析英国在“工业化方面发生突破”的原因。结合所学,归纳英国机器大生产与工厂制度产生的条件。(2)根据材料二,概括“历史对女性的命运作出了新的安排”有哪些主要表现。结合所学,分析英国妇女地位变化的原因。

(3)根据材料三并结合所学,指出英国基本完成城市化的时间,并归纳“工业革命对城市化发展的重大影响”主要体现在哪些方面。

材料一 根据儒家学说,皇帝首先是全民的道德楷模,他的一言一行、一举一动,成为百姓效法的榜样;他还应爱护子民,为百姓谋利益:他应该有高度的睿智,知人善任,把国家管理好;他遇事应该能有正确判断,从谏如流;他还应该遵守先王成法,一切按规定办事。所以,从理论上说,受到许多的限制,他活动的目的是为民谋福利。

——摘编自马克垚《世界文明史》

材料二 南京临时政府颁布了一系列改革社会习俗、鼓励发展经济、革新文化教育的法令,尽管这些还不够完善,但对中国政治发展产生了巨大的影响。它从根本上否定了封建君主专制制度,在广大人民群众面前树立起民主共和制度的具体形象。从此,民主共和的观念得以传播。

——摘编自王桧林《中国现代史》

材料三 中华人民共和国成立后,各地先后召开人民代表会议,以讨论和决定地方政府的事务。经过几年的实践和准备,1954年9月第一届全国人民代表大会第一次会议召开,制定了第一部《中华人民共和国宪法》,人民代表大会制度不仅在事实上,而且也在法律上成为中华人民共和国的一项最根本的政治制度。

——摘编自郭德宏、王海光、韩钢《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括儒家理想中的皇帝应具备的品质。(2)根据材料二并结合所学知识,分析南京临时政府颁布一系列法令的影响。

(3)根据材料并结合所学知识,归纳影响政治制度发展的因素。

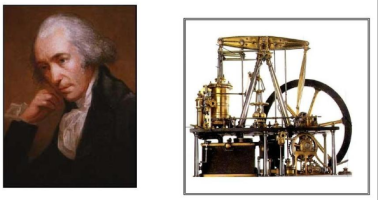

材料一 瓦特改良蒸汽机的发明,使机器登上了历史舞台,成为改造世界的强大动力,从此,人类由农业文明逐渐走向工业文明。

瓦特和他的蒸汽机

材料二 随着新兴工业城市的出现,人口大量集聚,工人的居住区往往是城市中最拥挤、最肮脏、最龌龊的地方,然而,这种糟糕透顶的房子还不属于自己。街道上到处都是垃圾,排水沟里流淌的污水也充斥化学污染物的怪味。妇女从受限制中解放出来,她们走出家庭,锻炼她们与人共事和社会活动的能力,训练她们自尊自强的勇气;过去被人看不起的工匠得到了全社会前所未有的尊敬,成了科学家或社会名流,如(改良)蒸汽机的发明者瓦特成了博士,而水力纺纱机的发明者、理发店学徒出身的阿克莱特成了社会精英。这吸引了各阶层大批有才智的青年人投入到技术改进和技术发明的队伍里。

——摘编自李宏图、沐涛等《工业文明的兴盛》

(1)根据材料一并结合所学知识,举例说明蒸汽机在英国工业革命中的地位。

(2)根据材料二、归纳概括工业革命的影响。