材料一德国于1889年、英国于1908年就颁布了相关的法律确立养老保险制度,而美国的养老保险制度建立得较晚。20世纪初,美国没有像其他发达国家一样建立起一个由中央政府(即联邦政府)运行的养老保险制度,而是由地方上的州和市为劳动者提供养老保险计划。联邦政府实行的公共养老保险制度形成于大萧条时期,以国会1935年通过的《社会保障法》为标志。这部法律以养老保险、失业保障和未成年人保障为核心内容,对老年、失业、伤残、死亡和遗属提供最低限度的保障津贴,强调应当充分而有效地发挥联邦政府和州及地方政府的职能。它的颁布和实施标志着包括养老保险在内的社会保障制度在美国得到确立。

——摘编自曾益《中国养老保险基金支付缺口及应对策略》

材料二20世纪50年代,美国社会保障的统筹比例较高,而待遇标准相对较低,在社会各个利益集团的推动下,民主党和共和党的候选人都向选民做出提高社会福利的承诺,以此来拉拢选民,其结果是社会保障水平的不断攀升。60年代福利的过快增长,为70年代以后社会保障的支付危机埋下了隐患。社会保障制度被作为政治工具,是西方的政治制度造成的。

——摘编自王虎峰《养老金生产论》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出美国养老保险制度的特征。(2)根据材料二并结合所学知识,分析美国社会保障制度不断发展的背景。综合上述材料并结合所学知识,谈谈对中国社会保障制度发展的启示。

材料一:18世纪中叶,英国法学家布莱克斯通在一场演讲里强调,把懂得法律的价值和知识视为有教养的一种标准或绅士的一种风采。在北美大陆,通过独立战争前的政治辩论和独立战争期间的思想传播,欧洲思想中的自由与法治的理论转化成了北美民众普遍的思想意识。布莱克斯通的著作被殖民地奉为“法学必读之书”。潘恩在《常识》中提道:“在专制政府中,国王便是法律,在自由国家中法律便应该成为国王。”这本小册子迅速在北美的居民和军队中广为传阅。

——摘编自仙慧丽《西方法治生成路径的探析》

材料二:20世纪以来,西方国家议会作为立法机关的地位实际下降了,政府在很大程度上支配着立法。为应对此变化,当代西方国家议会趋于在统一掌握立法最终审议权和控制权的前提下,广泛采用各种更灵活的立法形式,且越来越重视其民主监督功能的发挥,以期一方面强化政府立法的民主保障,加强对政府立法的监督和控制;另一方面改革和完善议会制度,以实质性地强化其立法审议和立法监督能力。美国70年代国会改革,通过立法加强国会对战争权力和预算的控制,加强对行政机构的监督等。

——摘编自王保民《西方国家议会立法改革趋势之探析——兼论政府在立法中的功能角色》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括法律书籍在北美殖民地流传的历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪西方国家立法建设的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对西方国家近现代法律制度的认识。

材料一 中国古代是以农立国的农本国家,十分重视基层组织的建设。从周之乡遂到明清保甲,代有兴革,为确保基层的和谐稳定和实现国家的稳固发展打下了坚实的基础。历代统治者一贯的重视乡宴制度,通过定期举行乡宴,以和乡党之情,以明长幼之序,以叙伦常之亲。古之政治家、思想家.都积极主张设学校以育人才、以兴文治,西汉成帝时下诏仿古之太学,选通达之士为博士,以传先王之道。唐太宗在《颁示礼乐诏》中阐述了礼乐对于安民治国、移风易俗的重要价值。唐宋以后.社会上广泛流行大家族的家法族规、家训族语,还有大量的乡规民约.成为解决乡里事务的重要依据.是国法的重要补充。形成了以基层政权为主干,充分调动了德高望重的老人、族长、士大夫的积极性,使之各展所长,共同治理基层社会。

——摘编自张晋藩《中国古代乡村基层组织建设的史鉴管窥》

材料二 英国的地方自治是自生的,但作为宪政意义上的地方自治却是以11世纪初期伦敦地方自治为标志的。英国地方区域均为自治单位,由人民推选代表,组织地方议会。地方议会兼为立法与执行机关,自行决议,自行执行,中央机关衬地方议会,予以监督,而不横加干涉。国家和地方虽为一体,但二者之间权责明确,权力适当。载泽等人认为“一国之大,情形之复杂,绝非一个中央政府、一种政策所能应付自如、适宜一切。”“盖自治者,使社会有势力之各阶级,各担任国家之行政,由是义务之思想,政治之知识,浸润于社会各元素之中,而代议政治之基础乃固。故自治者国家与社会之连锁也”。这种自治制度锻炼了民众的政治能力,提高了他们的合作水平,增强了他们的社会责任意识。

——摘编自陈红《近代中国对英国地方自治的认识》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代维护基层社会稳定的主要措施。(2)根据材料二并结合所学知识,说明近代中国人眼中英国地方自治的意义。综合上述材料,简述中西方基层治理给你带来的启示。

材料一 宋代统治者为鼓励读书人参加科举考试,不仅取消了家庭出身和门第限制,做到了“英雄不问出处”,甚至连恶霸、慈吏的子弟及以屠杀为业者都准许应考。宋代录取的人数众多,达到36131人,加上各科等总数则达到11万余人。宋代创新制度,在考卷管理上实行糊名、誊录制,以杜绝考官“容私之弊”。王安石出任宰相期间,对科举考试内容进行了全面改革,更侧重考生的能力见解及实际应用,体现出宋代科举制服务于解决当时积贫积弱的社会积弊问题。宋代以文立国,服试是由皇帝亲自主持,在参与殿试后不需要再进行吏部考试,可以直接上任。宋太祖还规定在考试及第之后所有人只能成为天子门生,不可对他人称师门。南宋后还需皇帝宣布登科进士的名次。并踢宴后各个朝代纷纷效仿。成为定制。

——摘编自张希娟《宋代科举制度的发展及特点分析》

材料二 纵观整个民国时期,只有南京国民政府制定公布的公务员考试法规数量众多,可以说是民国文官考试法规的集大成者。1928年,国民政府硕布《国民政府组织法》规定“考试院为国民政府最高考试机关,掌理考选栓叙事宜”,明确地把考试权独立行使。1929年颁布的《考试法》中取消了妇女不得参加考试的规定,大量出身卑微的女性进入了公务员行列。考试内容与现代科学相关联,更注重考生对知识的实际运用能力。但事实上南京国民政府为将公务员队伍牢牢控制在国民党手中,加强国民党专制统治,此外亦通过“甄别审查”及“从政考试”的途径,为党员进入政府公务员系统提供便利。在实践中面试权之行使缺乏有力的法律约束,因此实际任用的效果也不理想。

——摘编自张峰翠《南京国民政府时期公务员考试制度述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代科举制度发展的主要表现。(2)根据材料二并结合所学知识,简评南京国民政府时期公务员考试制度。综合上述材料,请你为当代中国公务员制度建设提出合理的建议。

材料一 宋朝继承汉唐以来由政府统一管理粮食征调、储备的办法,设置了从中央到地方完善的仓储系统。宋代仓储多建于城市及近畿,乡村受惠有限。北宋初期,开封建有多座全国性、规模大的粮仓,受纳四河(汴河、黄河、惠民河、广济河)漕粮。为了将东南漕粮输送至京师,北宋在江淮漕运中实行转般法,于真、扬、楚、泗诸州设置了七所转般仓。常平仓“遇贵量减市价菜,遇贱量增市价籴”,平准粮价,调节粮食市场;广惠仓侧重于常规性济贫,是为配合政府福利机构而专门设立的恤贫仓储。从宋代仓记等文献记载来看,社仓等地方性备荒仓,在创办与管理上,既有地方政府参与,也有士人、富民、僧人等参与。这些基本奠定了元、明、清备荒仓储制度发展的基本格局。

——摘编自杨芳《“国家大本,足食为先”:宋代仓储制度的发展与创新》

材料二 武汉的仓储承继国民政府,多年来仓制混乱,加之层层盘剥之下举步维艰,储藏问题频发,周转赈济等功效更是名存实亡。1953~1957年正值一五计划,恰逢粮食统购统销政策和三大改造实行,武汉粮仓建设如火如荼。根据全国储运工作会议及《国家粮食仓库管理暂行办法》等指示,武汉粮食管理部门陆续开展粮食进出库、粮库普查、管理工作等,并结合武汉区位优势特点,提出了“查仓清资,摸清家底,加强计划运输,保证完成运输任务,提高科学技术,确保粮食安全,完成节约任务”的工作方针,并于1957年进一步提出“重防于治,治早、治好、治了”的工作重点。武汉粮仓在发展中展现出功能的扩充,如社会保障与救灾,丰年广积粮,灾年调存粮救济,发挥了仓储“储蓄池”的作用。

——摘编自张子涵《1949~1966年武汉粮食仓储建设研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代仓储制度的主要特点,并分析影响宋代仓储制度发展的因素。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与宋代相比,新中国成立初期武汉仓储制度的优势,并谈谈你对中国粮食仓储制度的认识。

材料:英国内战前后,爱尔兰人种植的粮食被英国军队践踏,来自新世界的马铃薯既容易种植又高产,适应了温暖潮湿的气候和多山、泥沼的环境,很快成为人们的主食。作为欧洲“第二面包”,它比大米、面粉具有更多优点,还可以充当极好的饲料。对爱尔兰家庭而言,一头牛所产牛奶和一英亩的马铃薯足以支撑一家人生计。经过英国的掠夺,爱尔兰人的土地不断减少,马铃薯在爱尔兰人最艰难的时代提供了丰富的营养。

19世纪人口的快速膨胀对社会产生巨大压力,农民出卖劳动力,换得一小块土地种植马铃薯,而一旦歉收,饥荒很难避免。1845年夏,霜霉病侵袭爱尔兰,马铃薯大面积绝产,引发大饥荒,也导致疫病流行,有至少25万人死亡。大饥荒带来空前的移民运动,永久性地改变了爱尔兰的人口结构,在本国和美国都播下了对英国政府不满的火种。马铃薯病害和大饥荒教训警醒后人,“哥伦布大交换”带来的物种交流,深刻影响了人类历史进程,在全球一体化时代,一旦疾病大流行或是粮价大波动,处于全球链中的每一个国家都无法全身而退。

——据曹瑞臣《作物改变世界——以马铃薯对爱尔兰的历史影响为例》

(1)根据材料,概括马铃薯成为爱尔兰人主粮的原因。(2)根据材料并结合所学知识,分析“爱尔兰大饥荒”的影响。结合所学知识,谈谈对物种交流的认识。

材料一唐代的科举考试基要没有实行“糊名”制,考生的姓名都写在卷面上,这就使主考官有了“对人不对文”的方便。考生在应试前,往往多方奔走,把自己的作品呈送给社会名流,希望能再向主考官推荐。虽然从理论上讲,这种制度为每个人都提供了入仕的均等机会,但社会下层贫困之家无法接受教育,大多数人就不可能去应试。而且当时又明确规定,“刑家之子,工费异类”及部曲、杂户、奴婢等身份之人,不得入仕。

——摘编自朱绍侯《中国古代史教程》

材料二到了宋朝,中国社会再度进入一个鼓励个人奋斗的时代,科举制成为当官的最主要途径。科举最实质性的创新点还不是通过考试当官,而是“自由投考”,几乎任何一个男性,只要他肯读书,就可以自由报名参加考试,通过考试改变命运。科举的录取规模在宋代也有了实质性增长,唐代平均每年录取70人,宋代年均录取360人。据统计,北宋有宰相71人,科举出身者65人,占92%;副宰相153人,科举出身者139人,占91%。中国读书人的状元梦,从宋朝做到了1905年,就保持社会的流动和开放而言,自有其历史功绩。

(1)根据材料,指出宋朝科举异于唐代的表现,并据此归纳其历史意义。(2)根据材料并结合所学知识,从为国家选拔人才的角度出发,你更倾向赞成唐、宋哪个朝代的科举?试加以说明。

材料一秦在地方设县,那都不是学六国的。秦本无“封建制”,因此朝君主集权制的演变要容易些,在统一过程中,对被灭六国,取消“封建”代之以郡县,更是顺理成章。如果没有秦统一战争这种特殊的历史手段,东方六国由“封建”向郡县的过渡,扭扭捏捏,恐怕还要拖好几代时间,才能慢慢完成转型。在这里,我们再一次体验到了所谓“恶”的历史作用——战争,这是人类良知所不容的残暴行动,却常常有帮着实现转换历史场景的作用,真叫人哭笑不得。

——摘编自王家范《中国历史通论》

材料二汉初分封诸侯的基础虽说还是那县制,但受封的诸侯王和列侯在理论上与皇帝一样,都是“有士之爵”。刘邦在世,同姓诸侯王都是其子弟之属,不可能犯上作乱。吕后当权,他们能团结一致,对抗诸吕,后来又促使文帝登基,的确对刘氏的皇权起到了拱卫作用。但文帝以后,同姓诸侯与皇帝的关系已经疏远,人人都有帝制自为之心,皇权自然受到挑战。刘邦初封同姓王国时,唯恐其实力不足,不能屏藩皇室,因此所有王国都地兼数郡,如齐国领有七郡之地。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

(1)根据材料一,指出秦朝得以顺利建立郡县制的原因,并结合所学知识概括郡县制与分封制的主要区别。

(2)根据材料二,指出汉高祖分封同姓诸侯王的初衷,并结合所学知识评析汉高祖这一措施。

材料一 如果美国处于攻势,那西欧就是敌人的桥头堡。苏联是一架随时可能发动的战争机器,靠几个西欧叫花子阻挡,看来是相当不靠谱的。所以,西欧决不能落入苏联之手!⋯⋯1947年4月,美国副国务卿克莱顿指出“美国可以提供援助,但必须避免成为另一个联合国救济总署,这次美国必须自己操纵局势”!

材料二 “杜鲁门主义与马歇尔计划就像是一个核桃的两半,因为我们的对外政治关系和经济关系是不可分割的。”

——美国总统杜鲁门

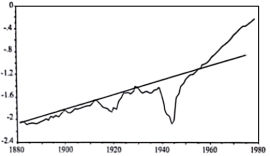

材料三

法国长期经济增长率(1880—1980年)

“转账卢布”——为对抗马歇尔计划,苏联批准在东欧国家实行的集体货币,用其进行多边结算。

材料四 在实施马歇尔计划时,美国规定受援国要给企业主充分的自由,以保障美国投资的安全;实施有利于美国的外汇和外贸政策;规定美援物资的百分之五十必须由美国船只运输等。西欧在经济较弱的情况下只能被动接受这种要求,然而,随着西欧经济的恢复,他们也意识到自己的经济逐步被美国渗透控制了,这也为欧美之间的矛盾埋下了种子。

——摘编自陈雨露《世界是部金融史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,谈谈你对材料二中杜鲁门观点的认识。(2)根据材料三、四并结合所学知识,分析马歇尔计划的影响。

材料 元代司农司的设立

至元七年(1270年),忽必烈下旨“特设司农司,劝课农桑,兴举水利,凡滋养栽种者,皆附而行焉。仍分布劝农官及知水利人员,巡行劝课,举察勤惰。”司农司成为元政府最高农业管理机构,其职责涉及农业、养蚕及水利灌溉等各种事务,有些材料记载司农司还负责掌管“随路断没财产、人口、孳畜、屯田、供储”等事。司农司“以参知政事张文谦为卿,设四道巡行劝农司”。

司农司成立之后,即发布《劝农立社事理条画》,该《条画》对农业生产的各个方面都做了具体规定,是劝农使和各处监管农事的官员的工作手册。《条画》还有“所在牧民长官提点农事,岁终第其成否,转申司农司及户部,任满之日,注于解由,户部照之,以为殿最。又命提刑按察司加体察焉。”之类的内容规定。司农司还奉命搜求古今农书,删繁摘要,结合实际,编成《农桑辑要》,颁行全国。延佑五年(1318年)又刊印《栽桑浅说》千份。

—摘编自汪兴和《元代劝农机构研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括元代设立司农司的主要原因。(2)根据材料并结合所学知识,简要评价《劝农立社事理条画》。