材料一 春秋战国时期法家对法律就有较为深刻的认识。《管子》曰:“尺寸也,绳墨也,规矩也,衡石也,斗斛也,角量也,谓之法。”汉武帝确立儒学为正统并“定于一尊”“以经注律”“引经解律”等应时而起,大行其道。魏晋时期规范汉以来反映“以经注律”成果的律条内容并试图使之法典化。《唐律疏议》完成了“一准乎礼”“得古今之平”并被封建后世奉为“楷模”。明清时期以注释律条为主要内容的律学成果,则大大提高了法典的司法实用性,提高了司法效率。

——摘编自李俊《论中国古代法学发展的特点与影响》

材料二 鸦片战争后的中国社会大动荡,阶级关系和阶级矛盾错综复杂,外患环生,内乱叠起,法律也发生了明显变化。变化的主要特征是历史悠久的中华法系开始解体及西方法律的输入。特别是20世纪后,先进的中国人认为法律有利于活跃人们的思想、开阔视野。近代著名法学家沈家本在考订中国古代法律制度和浩繁的法学文献的同时,积极引进资产阶级法律,有力地推进了法学研究和立法工作,这种努力与空前的民族、政治、社会危机交织在一起,也推动了中国法律的现代化。

——摘编自袁敏殊《西方法律、法学的输入与中国法制的近代化》

材料三十一届三中全会以来,党和国家领导人高度重视我国的法治建设,确立了法律权威,1982年颁布的《中华人民共和国宪法》保障了法律的胜利实施。特别是十八大以后,国家深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,积极适应经济社会新发展新变化,加快完善中国特色社会主义法律体系。

——摘编自杨宝成《新中国60年法律发展的主要历程及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代法律演变的特点,并说明原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国近代法律的特色及其作用。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对法律的认识。

材料 1931年,日本加紧了对台湾的殖民统治,迫害爱国人士,迫使一些进步人士离开台湾,回到祖国大陆参加抗日斗争。1932年,一批在国民党统治区遭受摧残与迫害的台湾同胞辗转进入中央苏区,受到当地苏维埃政府和各革命群众团体的热烈欢迎。在欢迎仪式上,台湾同胞施月娥说:“我们定要在苏区学习革命的理论与工作,将帝国主义推翻,完成台湾的革命。”通过参观学习,台湾同胞被苏区民主、自由尤其是革命武装斗争的新鲜空气所吸引,“均一致热烈的要求留此参加革命工作”,并如愿以偿。

1934年6月,中央苏区台湾代表蔡乾接受《红色中华》记者采访时,严厉批评蒋介石“攘外必先安内”的卖国言论,他指出“日本强盗四十年来在台湾的暴行,真是残虐到极点”,并号召“中国工农兄弟在共产党苏维埃正确领导之下,实行共产党提出的反帝统一战线的纲领,共同进行神圣的民族革命”。

——摘编自庹平《土地革命战争时期台湾同胞与中国共产党领导的“红色中国”》

(1)根据材料并结合所学知识,简析20世纪三十年代台湾同胞奔向“红色中国”的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明20世纪三十年代台湾同胞奔向“红色中国”的积极作用。

材料一 周文王告诫武王:“山林非时不升斤斧,以成草木之长;川泽非时不入网罟,以成鱼鳖之长。”汉代董仲舒强调执政者应该在顺应“天道”的基础上治理国家,政令、律法应该与阴阳变化、四季变更、五行顺逆相合,更加强调人与自然界的协调关系。三国两晋南北朝时期,出现较为系统的城市植树、排污、垃圾处理等处罚刑律。唐朝颁布的《水部式》是中国古代第一部系统性水利法典,除涉及农田水利、航运船闸、桥梁渡口等管理外,还有渔业管理以及城市水道管理等方面的内容。

——摘编自陈忠海《古代的环保思想与举措》

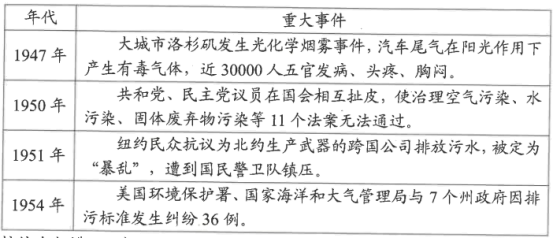

材料二 二战后美国环境污染重大事件简表

——摘编自蝴蝶《二战后至20世纪60年代美国环境污染问题及其治理对策研究》等

材料三 习近平主席和卢拉总统在会谈中认同,气候变化是我们所处时代面临的最大挑战之一。发达国家应对温室气体排放承担历史责任,我们继续对发达国家未兑现每年1000亿美元气候资金的承诺表示严重关切。我们决心进一步加强多边主义,尊重发展中国家的发展权和政策空间,树立一个集体性的、反对单边主义的、国际社会合作团结的典范。我们决定为今年晚些时候在迪拜举行的《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会作出贡献,落实该公约和《巴黎协定》。我们承诺:在可持续和低碳全球经济转型等领域,拓展和深化双边合作。我们计划通过有效执行相关法律,共同支持消除全球非法采伐和毁林的行为。

——摘编自新华社北京2023年4月15日电《中国—巴西应对气候变化联合声明》

(1)根据材料一,概括中国古代环保思想的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出二战后美国环境治理的不利因素。

(3)根据材料并所结合所学知识,说明二战后美国与当今中国在环境治理上的差异。

材料一 南宋书院的繁荣,不仅表现在数量大增、规模扩大上,更重要的是表现在制度上的进一步完备及教育传导、藏书、刻书、祭祀学派祖师、经营田产等成为书院的主要事业,表明书院已经成为一个功能完全并且可以独立运作的文化组织;内部的职事设置日趋合理,基本形成研究教学、行政管理、财务后勤、学生自治等相互联系的几大条块,说明书院的组织管理已臻完善;各书院开始制订并执行学规、规程、揭示等不同名目的规章制度以规范自身行为,宣示自己追求的目标与学术文化主张。这种自觉的举措,是书院制度走向成熟并最终确立的标志。

——摘编自邓涛《宋代书院的发展及其与官学的关系》

材料二 中国旧时代的教育场所私塾和书院,都是士大夫准备科举的场所,在洋务运动兴起以前,中国还没有出现近代新式学校。旧的学堂不能适应洋务事业的需要。创办洋务学堂是洋务运动的重要组成部分,其目的在培养洋务活动所需要的翻译、外交、工程技术、水陆军事等多方面的专门人才。教学内容以所谓“西文”“西艺”为主。从19世纪60年代至90年代,洋务派创办的洋务学堂约30所,他们随着洋务运动的展开而逐渐开办,大致上可以分为外国语(“方言”)学堂、军事(“武备”)学堂和技术实业学堂三类。

——摘编自努尔古丽·麦麦提《浅谈洋务运动在中国近代教育中的作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括南宋书院的发展趋势。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较南宋书院与洋务派新式学堂的不同。

材料一 17世纪,国际充裕的资本在寻找着出路,为商业、工业、渔业和农业的进一步增长创造了条件,也为金融部门的产生打下了基础。1611年成立的阿姆斯特丹证券交易所是世界上第一家证交所,荷兰的东印度公司是世界上第一家通过证交所向公众发行股票融资的公司,这两个世界第一与荷兰在世界经济中的重要地位是分不开的。荷兰是西欧重要的水运枢纽,素有“海上马车夫”之称,随着世界航路的改变,荷兰成了西欧的经济中心,为了垄断海外贸易,需要耗费巨资穿越新开辟的航线,股份公司便应运而生了,使股票、公司债券及不动产抵押债券依次进入有价证券交易的行列。在利润和国家的鼓励下,成千上万的国民把积蓄投入到这一商业活动中,荷兰共和国手中也握有大量债券。在国内外许多有限公司的股票及较多的外国政府债券的推动下证券市场获得了很大的发展。

——摘自徐桂华、郑振龙《荷兰证券公司》

材料二 1840年后,中国中外经济联系加深,国内股份经济和证券市场也在曲折中发展。19世纪70年代,洋务派官员倡办洋务,建立股份公司,并通过在上海市场上发行股票来为其创办的民用工业如轮船招商局、开平煤矿等筹集资金,但是那时上海只有初级的证券发行市场,并无交易市场即公司所发行的股票,对持有者来说不能自由转让或买卖。随着民族工商业发展,股票发行增多,股票流通渐广,而且公债发行的逐渐增多,1905年由外商倡议的上海众业公所成立,设定会员(经纪人)10席,其中中国人占3席,这是中国境内第一家以会员制形式组成的证券交易所。同年冬,日本人创办的上海取引所也宣告成立,它有操纵上海市面之野心。巨额的盈利和股票价格的看涨,吸引了大批投机者和盲从者投资于交易所,有投机性质的交易所在短期内的过度膨胀难逃崩溃的厄运。

——摘自王永贞《近代中国证券交易市场的历史考察》

(1)根据材料一,概括17世纪荷兰证券市场发展的表现,并结合所学知识分析其发展的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中国证券市场存在的问题及对今天的启示。

材料一 全面抗战开始后,国民政府教育部决定,北大、清华、南开三校南迁,在长沙合组临时大学。之后,因长沙连遭日机轰炸,学校又西迁昆明。1938年4月学校改称“国立西南联合大学”,简称“西南联大”。西南联大仅存在了8年11个月,但它“内树学术自由之规模,外来民主堡垒之称号”,保存了重要科研力量,培养了一批卓有成就的人才,因而在中国高等教育历史上是一颗璀璨夺目的明珠,在国内外教育界都赢得了很高的声誉。国外有学者赞扬说:“西南联大的历史将为举世学术界追忆与推崇……联大的传统,已成为中国,乃至世界可继承的一宗遗产。”

——摘编自丁则民《回忆我国一流学府一国立西南联合大学》

材料二 100年来,云南大学秉承“会泽百家、至公天下”的办学精神,扎根祖国西南边疆民族地区,培养了大批优秀人才,为促进民族团结进步、服务区域经济社会发展作出了积极贡献。

在强国建设、民族复兴的新征程上,希望云南大学以新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的二十大精神和党的教育方针,全面提升办学水平,为党育人、为国育才,推动铸牢中华民族共同体意识,为建设教育强国作出新的更大贡献。

——据习近平《致云南大学建校100周年的贺信》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析西南联大办学的历史原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括以云南大学为代表的边疆高校的历史性贡献。综合上述材料,谈谈你对高校办学使命的理解。

材料一 西方福利国家制度,是由国家立法而建立起来的比较完善的社会保障制度,是西方资本主义发展到一定阶段的产物。就西欧、北欧国家举例来说,其社会福利制度几乎覆盖到每个公民“从摇篮到坟墓的一生”,例如,除退休保险、失业保险、医疗保险、工伤保险外,各国还纷纷设立各种救济,如住房补贴、孕妇补贴、儿童营养补助、单亲家庭补助、老年人医疗照顾计划等。

——摘编自唐乐《西方福利制度所面临的危机及对策》

材料二 美国波特兰州立大学教授李斧表示,在美国,各种社会福利开支在社会总支出和政府预算中占有巨大份额,对政府收支平衡造成不小挑战。目前,美国每年财政赤字近万亿美元,长远影响难以预估。德国慕尼黑华星艺术团团长唐志红表示,德国社保体系对于社会稳定及经济发展发挥了重要作用,但也造就了很多不工作只靠拿福利生活的人,还吸引了大量希望享受德国高福利的移民。“羊毛出在羊身上,税收是福利开支的重要支撑,高福利就意味着高税收。”李斧表示,高福利产生的税收负担令纳税人和企业很不满。

——据人民日报海外版《华侨华人分析:西方高福利制度为何陷入两难境地?》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西方福利国家制度的特点,并简析其作用。(2)根据材料二并结合所学知识,指出西方福利国家制度面临的困境。

材料一 将工人迁入工厂的能力成为棉花帝国胜利的关键。结果,一道鸿沟横跨在世界上那些能够动员劳动力的政治家和资本家与那些做不到的人之间。多达一半的棉花工人是孩子和妇女,事实上,棉花制造业成为18世纪和19世纪女性主导的产业,他们只能拿到男性工资的30%到50%。工厂里生产环境恶劣,机器震耳欲聋,对工人健康造成了巨大影响。工业化伴随着抵抗运动,1811—1812年,英国的卢德主义者捣毁数百台机器。19世纪30年代,工人阶级更注重组织协会,发起罢工运动,提出自己的政治要求。1844年西里西亚纺织工人的叛乱就非常有名,工人的集体行动和世界棉花产业的空间布局交织在一起。

材料二 贝拉尔是印度西部地区中心,长久以来以其优质棉花闻名于世。到了19世纪70年代,贝拉尔的大部分经济活动都围绕着全球市场生产棉花。一位英国殖民官员观察到,在贝拉尔,“棉花的种植几乎完全是为了出口。国内家用布的制造受到英国商品进口的冲击,许多织布阶层的人已成为普通劳动者”。事实上,自铁路通车以来,欧洲成品得以进口,贝拉尔曾经欣欣向荣的传统棉花制造业几乎全部消失了,大量原本从事纺纱和织布的人口转变为农业劳动力,棉花的种植面积继续扩大,贝拉尔“已经成为完美的棉花花园。”

——以上材料摘编自斯文·贝克特《棉花帝国:一部资本主义全球史》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳导致工人这种生活近况的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析贝拉尔“已经成为完美的棉花花园”所带来的影响。

材料一 西欧最初的民族主义以反对分裂、鼓吹统一,反对教权、尊奉王权为主要内容,提出建立民族国家的要求,可以称之为“民族国家主义”。民族国家主义首先是以理论的形式在14—16世纪的文艺复兴和宗教改革两大运动中出现的。卢梭以民主及共和理论为基础的民族主义思想富有建设性,在法国大革命时期激发出全体法国人高昂的爱国热情,显示出巨大的革命意义,可以称之为“民主民族主义”。19世纪上半期,民族主义从意识形态领域进入了社会生活和社会政治领域,争取民主和民族平等逐渐成为时代潮流。欧洲几乎所有处于政治分裂状态或异族压迫下的民族都掀起了民族解放运动。

——摘编自杨宁—《历史学习新视野新知识》

材料二 帝国主义的掠夺和日益深重的民族压迫,尤其是日本帝国主义的入侵使中国面临着亡国灭种的危险,不仅加强了中国各民族之间的团结和融合,也激起了中华民族誓死抗击外族入侵,争取民族独立的决心和信心,促成了中华民族的民族解放运动。……正是在这样的过程中,民族国家在中国一步步地建立起来了。中华人民共和国的成立,使国家成为了人民的国家,国家获得了全民族的认同。这样的国家,已经是标准的民族国家了。

——摘编自周平《论中国民族国家的构建》

(1)根据材料一,概括近代欧洲民族主义的主要内容。(2)根据材料二并结合所学知识,简析推动近代中国民族国家发展的因素。

材料一 春秋战国时期,中原各国因社会发展比相邻的其他少数民族先进,自称为“华夏”。华夏族与其他少数民族彼此犬牙交错,杂居共处,各民族之间加强了经济文化联系……华夏作为政治、文化实体,逐渐被少数民族认同,各族同源共祖的观念得到发展。

——摘编自普通高中教科书教师教学用书《历史·必修·中外历史纲要》(上)

材料二 秦汉可以称为中国历史上的奠基时代,原因有:其一,从诸侯争霸到统一王朝,奠定了两千年的基本制度格局。其二,这个时代孕育出了皇帝制度、等级官僚制、郡县乡里制,还有律令、文书等制度运作方式……

——摘编自侯旭东《泰汉称为中国历史上的奠基时代的原因》

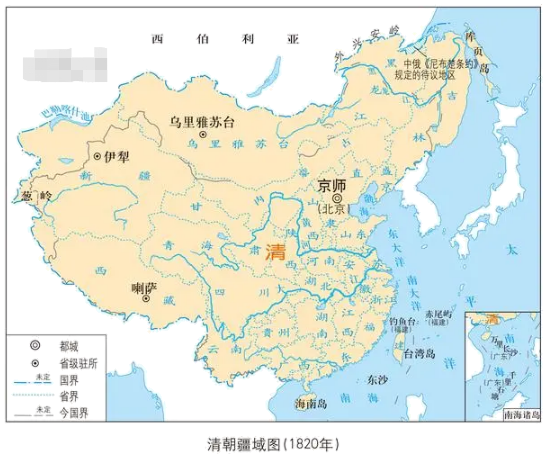

材料三

清朝建立了一个与现代中国版图基本吻合的统一多民族国家,……并整合在同一个王朝秩序之中,以保持历史的延续性。

——摘编自许纪霖《华夏与边疆:另一种视野看“中国”》

(1)根据材料一,概括春秋战国时期华夏作为政治、文化实体,被少数民族认同的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出秦朝建立与巩固统一多民族国家的措施。

(3)根据材料三,分析清朝前期疆域的确定对统一多民族国家发展的意义。