材料一 儒家“乐”观念的形成可以追溯到孔子。而孔子的“乐”观念则集中体现在其弟子对其言行而进行编纂的儒家经典著作《论语》中。其中对《韶》和《武》两种音乐的观点,对于人生境界的追求,以及对生活的乐观态度这三维度,从中可以大体概括出儒家“乐”观念的基本内容,有力地说明先秦儒家“乐”观念已经初具雏形。孔子在编纂《六经》时,加入自己的观点,在此期间“乐”观念已经初步形成。孔子的毕生追求,是能够建功立业,希望达到人生价值和社会价值的统一。在孔子垂暮之年,发出“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至”的感慨,体现了一种坚持不懈的追求,表达了一种渴望建功立业,实现自己的人生价值。

——班小舒《先秦儒家“乐”的观念研究》

材料二 苏格拉底在建构理想城邦时认为,进行音乐教育有利于培养理想城邦守卫者的美德。音乐教育的培养方式是让受教育者全身心地扮演某个角色,“当他就像另一个人那样言说时”,受教育者“完全同化于那个故事中的角色”。守卫者需要模仿那些勇敢、明智、虔敬、自由的人。持续的模仿会让守卫者在言行与思想上形成“习惯”与“天性”。受到良好音乐教育的人会对那些美好事物感到快乐并培育出节制的美德。如果能够按照苏格拉底所设想的那样,一个人从小就接受良好的音乐教育,等其有了理性判断,感性和理性达成和谐从而形成完整的美德,那么就不会出现所谓的“自愿做恶”(“不自制”)的问题。

——盛传婕《柏拉图对快乐主义的接纳与拒斥》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析孔子“乐”观念的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析归纳苏格拉底与孔子对于“乐”观点的不同点及原因。

材料一 中国古代为了巩固政权的基础,发展农业经济,尤其重视县以下的基层组织建设。夏商时期,出现了乡里制度的萌芽。战国时期,随着以郡统县的“郡县制”在各国的推行,乡里行政组织渐成雏形,成为基层组织。汉承秦制,县以下基层组织为乡、里,既发挥基层政权的作用,又带有半自治的性质。还于每十里处设亭,是专门从事“求捕盗贼”的警察性组织,另设游徼,掌捕盗贼。唐朝,基层组织已有城乡之分,农村以村为单位,城邑以坊为单位,乡有乡长,里有里正,村有村正,官方控制与统治不断增强,乡和里的功能逐步弱化。从王安石变法开始,乡里制度转变为职役制,治权所代表的官制从乡镇退缩到县一级。明代城中称坊,近城称厢,乡村称里。凡一百一十户为一里,设里长,里下为甲,设甲首一人。清代基层组织在明里甲的基础上,创设了保甲。地方基层组织以十户为牌,设牌头;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长。保甲对乡里的控制更加严密。

——摘编自张晋藩《中国古代乡村基层治理经验》

材料二 近代以来,西方各国在继承地方自治传统的基础上,加强了对基层治理的管理。美国建国后,基本保持了地方自治的传统,乡镇是最基本的地方自治单位,承担着除司法之外的所有公共服务功能。法国大革命后,形成了以自治市镇为基层单位的制度,每个市镇的市长和市议会都由普选产生,市长同时对中央政府和本地选民负责。英国在1835年颁布《市政法案》,确立了英国近代自治市制度。法案规定自治市政府和议会都由当地选民选举产生,地方征税所得也由自治市自主开支,但必须接受选民监督。

——摘编自人教版《国家制度与社会治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代基层治理变革的基本趋势及积极影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳中国古代与近代西方基层治理的不同。

材料一 汉代之前,关于中华血缘之祖的说法有多种。汉代以来,黄帝地位在民间信仰体系中逐渐超越其他先祖形象。司马迁在撰写《史记·黄帝本纪》时,走访了黄帝足迹所历之地,考察了黄帝的事迹与影响,最终把黄帝作为第一位的古圣帝写入《史记》。汉武帝曾把黄帝作为陪祭“太一”之神而祭祀。其后,汉宣帝、王莽也郊祀过黄帝。东汉时期,光武帝把黄帝作为“中央之帝”定期予以隆重祭祀,祭祀的规格都有严格规定。在统治者看来,“黄帝”不但是中华始祖,还是无所不能、神通广大的神祇,而且,黄帝不再是陪祭之神,而是作为真正的“中央之帝”予以隆重祭祀,其突出标志显示在祭品等级上:“天、地、高帝、黄帝各用犊一头,青帝、赤帝共用犊一头,白帝、黑帝共用犊一头,凡用犊六头。”

——摘编自刘德杰《汉代对黄帝始祖的认知与接受》

材料二 1937年3月杭州谈判期间,中国共产党代表周恩来和蒋介石达成一致意见,拟于本年清明节由国共两党同赴陕西祭拜黄帝陵。国共两党的祭文都赞扬了黄帝的丰功伟绩,但国民党的祭文通篇限于追述轩辕功业,乞求黄帝保佑。共产党的祭文分三个层次,从“赫赫始祖”到“雄立东方”是第一个层次,歌颂中华民族伟大始祖轩辕;从“世变沧桑”到“我为奴辱”是第二个层次,讲述国运变化;最后表达共产党人坚决抗日的决心,呼吁各党各界团结一致。中共祭文本准备由上海《大公报》发表,但由于该报地处国统区,因此始终未能发表出来。世人最终还是通过延安《新中华报》相关消息看到这篇祭文。

——摘编自朱召鸿《抗日战争时期国共两党祭祀黄帝陵的文化认同与政治分歧》

(1)根据材料一,概括汉代黄帝认同现象形成的特点,并结合所学知识归纳其影响。(2)根据材料二并结合所学知识,指出1937年国共两党祭黄帝陵的原因及主要分歧。

材料一 秦汉时期,民族关系的热点和焦点在北方,特别是与匈奴的关系。秦汉之际,匈奴的势力逐渐强大,从高祖到汉武帝即位初,汉匈都一直有和亲之约。但从汉武帝开始,汉匈双方发生了近五十年的战争,到汉光武帝时,匈奴分裂南北两部,南匈奴附于汉,走上了与汉民族融合的道路,北匈奴被迫西迁。匈奴势力进入西域后,通过乌孙间接地开始控制西域,而汉朝通过和亲使政治势力进入西域,使匈奴势力呈消减的趋势,到汉昭帝时,匈奴势力有抬头之势,宣帝继位后出兵匈奴,加上匈奴内部不和,逐渐结束了匈奴对西域的控制,西域都护成了西汉的一级地方政权。秦始皇时开始对西南少数民族进行治理,到汉武帝时,为了断匈奴臂,派张骞出使匈奴,虽然张骞不得要领而回,但却向汉武帝讲述了在大夏所见的蜀布、邛竹杖,又经张骞的一番鼓动,终于使汉武帝下决心在西南夷地区寻找一条通印度、断匈奴臂的道路。道路虽然没有打通,但加深了汉武帝对西南少数民族的认识,最终设立益州等郡进行管理,促进了西南少数民族与汉民族的关系。

——摘编自王文光《秦汉时期民族关系互动述论》

材料二 清朝入关后,随着对边疆地区统治的扩大,理藩院职掌范围也扩大到西北、西南边疆地区,成为清朝管理少数民族的中央机构。在东北地区实行军府制,设立将军,兼管军政和民政;在西北地区主要采取军府制统治,设伊犁将军,总统天山南北的军务与民政,并设参赞大臣、办事大臣、领队大臣等;在北疆的蒙古族聚居的地区推行盟旗制度;在西藏地区则根据当地的宗教信仰特点,通过西藏的上层,实现政教合一的统治体制;其他如在西南地区仍袭明制,实行土司制度。清政府通过封爵、给傣、联姻、朝觐制度等措施,极尽拉拢、抚绥少数民族上层人物。清政府在东北、外蒙古和西北边境,设置了一系列军事哨所,此外,清政府还在东北、西北、蒙古地区设置台站,开辟驿路。

——摘编自张艾力、娜布琪《清代民族政策略论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦汉时期民族关系的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳清朝处理民族关系措施的影响。

材料一 第一次鸦片战争后,清政府被迫签订一系列不平等条约,割地赔款、开放通商口岸,实行片面协定关税和领事报关制度等。1854年,江海关(上海海关)税务管理委员会成立,这是中国近代出现的第一个由外籍人士监管洋货、征收洋税的海关。1858年,中国被迫签订《通商章程善后条约:海关税则》,规定任凭清政府总理大臣邀请外人“帮办税务并严查偷漏”。其后,各开放口岸先后聘任洋人开设新式海关,洋人从“帮办税务”的“客卿”,逐步成为主管海关事务的实际领导者。19世纪60年代总税务司署成立后,形成了以外籍总税务司和税务司为核心的中国近代海关管理体系。此外海关还承担了大量由条约赋予、列强强加、清政府委办或关乎总税务司利益的职务。至于总税务司以海关的名义举办的洋务活动和外交活动更不胜枚举,海关几成“业余外交部”。

——摘编自中华人民共和国海关总署《风雨兼程三千年——中国海关发展史》

材料二 1928年,南京国民政府与各帝国主义国家签约,基本收回关税自主权。国民政府用于1929年12月通过《海关进口税税则》,把进口货物分为7类,其税率从7.5%到27.5%不等;1931年1月又把进订货物分为12类,最高税率提升到50%;1933年5月,再把最高税率提升到80%,以抵制外国商品的倾销。向来占进口商品第一位的棉纺织品,在提高进口税率后,进口量锐减;印花布在1929年以后的六七年内,进口量减少了90%。1933年12月17日,公布倾销货物税法施行细则,并同财政部、实业部一同设立倾销货物审查委员会,调查涉嫌倾销的外国商品,规定对倾销最严重者,如布匹、煤、水泥等,实施反倾销税。

——摘编自宗玉梅、林乘东《南京国民政府成立初期的保护国货政策》

材料三 中国平均关税税率水平变化

——数据来源:海关总署关税司

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代清政府海关管理的特点。

(2)根据材料二,归纳南京国民政府在20世纪20年代末30年代初期的关税政策,并结合所学知识分析其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析1992年后我国调低关税税率的原因。

材料一 中国古代历代政府都较为重视社会福利救济。中国古代的福利救济制度涉及生育、婚姻衣食、居处、生产、医疗、负葬、旅行……百姓生活的每个方面,只要确有困难均可由国家提供救助。中国古代的福利救济过分注重对社会上显而易见的鳏寡孤独残疾等典型的弱势成员的象征性救助,而不注重平常对社会上潜在的人数众多的一般贫困百姓的救助和铺导。

通过对老人的定期或不定期赏赐、供给,表现国家或君主“敬老爱老”的道德政治形象。国家并没有视弱势群体的福利和救济问题当作社会问题来解决,在解决扶贫助困问题时,没有采取整体解决社会问题的构思。唐代起初为佛教寺庙主持的“悲田养病坊”,后被国家“置使专知”并提供经费,变成官办的“养病坊”;宋代起初本白寺僧主持的帮助赤贫者安葬的事业,官府插手后变成“漏泽园”,置专官管理。

——摘编自范忠信《中国古代福利救济制度及其精神》

材料二 从社会保障制度的实践目标来看,英国济贫法是为防止流民动乱破坏稳定的政治统治;德国社会保险法是为防止工人运动及马克思主义的传播;美国社会保障法是为解决世界性经济危机带来的矛盾。社会保障制度作为人类生存和发展基本的保障机制,在其价值理念选择上应该将人视为制度设计的中心,尤其现代公民更加关注个人的发展和自我实现,只关注生存安全的传统社会保障制度难以适应发展需要,西方社会保障制度的价值理念需要重新定位。在“泛政治化”现象的影响下,西方社会保障制度必然会服务于政治需要,成为党派追逐政治目标的工具。设计者把社会保障制度视为经济增长的重要手段,从而导致社会保障制度发展背离了人民的基本需求。效率、公平是社会保障制度设计者无法回避的难题,对于西方多数国家来说,社会保障制度设计更多的是倾向于效率多一些。

——摘编自卢成会、吴丽雨《西方社会保障制度价值理念演变及局限性审视》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代福利救济制度的突出特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括西方社会保障制度价值理念的局限性。综合上述材料,谈谈中国古代福利救济制度和西方社会保障制度建设的历史经验。

材料一 史学家刘知几(661-721年)撰写了《史通》,他第一次系统考察了中国史学的产生、发展历程。对于司马迁,他高度评价了其立言不朽、纪传体的开创以及广博的史料功夫,同时,也对其《史记》进行了广泛批评。指出纪传体“编次同类,不求年月,后生而擢居首帙”。并进一步批评“《史记》疆域辽阔,年月遐长,而分以纪传,散以书表。每论家国一政,而胡、越相悬;君臣一时,而参商是隔。”他反对司马迁将陈涉列入世家,理由是:“案世家之为义也,岂不以开国承家,世代相续?至如陈涉起自盗贼,称王六月而死,子孙不嗣,社稷靡闻,无世可传,无家可宅,而以世家为称,岂当然乎?”司马迁的评论有许多天命思想,刘知几提出:“夫论成败者,固当以人事为主,必推命而言,则其理悖矣。”

——摘编自徐兴海《刘知几对〈史记〉的批评》

材料二 (民国)史学的面目,是颇为新颖的。它所以比前期进步,是由于好几个助力:第一是西洋的科学的治史方法的输入,尤其是考古学上的贡献,新的考据论文,史料的整理,也比从前要有系统得多。第二是西洋的新史观的输入。过去人认为历史是退步的,愈古的愈好,愈到后世愈不行;到了新史观输入以后,人们才知道历史是进化的。后世的文明远过于古代。还有自从所谓“唯物史观”输入以后,更使过去政治中心的历史变成经济社会中心的历史。还有新史料的发现、欧美日本汉学研究的进步、新文学运动的兴起也都是重要助力。

——摘编自顾颉刚《当代中国史学》(1945年)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括刘知几的历史时间观,并归纳刘知几研究历史的基本态度。

(2)根据材料二并结合所学知识,阐释民国建立以来经济社会史研究得以发展的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,列举历史学习应该坚持的基本原则。

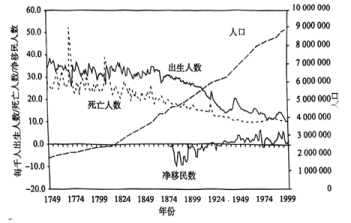

材料一 瑞典的死亡率与人口情况图

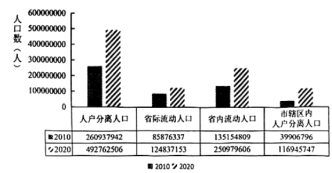

材料二 2010年和2020年中国人户分离人口情况

——摘自王金营等《新时代中国人口发展:现状、特征、影响和挑战》

(1)据材料一并结合所学知识,分析19世纪以来瑞典人口持续增长的主要原因。(2)据材料二并结合所学知识,概括新时代中国人口发展的显著特征并简析其成因。

(3)据材料一、二并结合所学知识,归纳人口迁移对文化产生的共同影响。

材料一 就收支结构而言,清代前期有较为固定的模式。咸丰以后,田赋(地丁)收入与原来相比相差悬球。同时,盐课、关税、杂赋等传统收入在岁入总额中的比例亦大为降低。与此相反,新增加的厘金、洋税却一跃成为收入大宗。光绪二十九年(1903年),中央设立财政处,光绪三十二年(1906年)九月,户部改为度支部,并将原有的14个清吏司改为田赋、漕仓、税课、管椎、通阜、库藏、廉体、军饷、制用、会计10司,并规范了度支部及新设10司的职掌。奏销制度在清代前期已经较为完备,但毕竟与具有现代色彩的预决算制度有别。因此,清末一些有识之士提出“仿泰西之法”实行预算。光绪三十二年七月,清廷宣布了预备立宪事宜,实际上已经具备了实行预决算的氛围。光绪三十四年(1908年)八月,宪政编查馆、资政院始提出清理财政的具体计划和预决算进程。

——陈锋《清代财政的近代转型》

材料二 随着第三次反“围剿”的胜利,中华苏维埃临时中央政府审议通过《颁布暂行税则的决议》,废除国民党政府各项苛捐杂税,形成了以农业税为主,商业税、工业税为辅的税制结构;实施税则贯彻阶级原则,征税对象以地主为主,对贫苦劳动人民给予一定程度的税收减免;并于1929年颁布《兴国土地法》以更正土地没收对象,实现了税收征纳从凭借“政治权力”向遵从“国家税法”的根本性转变。第二次国共合作开始后,抗日民主根据地的税收遵循“先予后取”原则,将生产自足与“取税于民”相结合,征税对象由最初的地主、富农转变为一切有收入的人,征税原则从“合理负担”过渡到“普遍纳税”。解放战争开始后,解放区由分割逐步连成一片,地方经济也由自筹自用、自给自足,逐步走向财税制度的统一。

——林源《中国百年税制体系的演变》

材料三 1981年推出的税制改革总体设想基本指向是打破“财政集中过度、分配统收统支、税种过于单一”的传统体制格局。通过“复税制”的建立、“利改税”的分步推进,一系列新税种的建立,同时又通过全面调整工商税制、恢复和改进关税制度和完善农业税等举措,初步建成适应新形势发展的税制体系。1994年,新一轮税制改革在以下几个方面展开:第一,全面改革劳物和劳务税制,实行了以比较规范的增值税为主体,消费税、营业税并行,内外统一的货物和劳务税制。第二,改革企业所得税制,将过去对国营企业、集体企业和私营企业分别征收的多种企业所得税合并为统一的企业所得税。第三,改革个人所得税制,将过去对外国人征收的个人所得税、对中国人征收的个人收入调节税和城乡个体工商业户所得税合并为统一的个人所得税。第四,大幅度调整其他税收,如扩大了资源税的征收范围等。

——根据郭朝蕾《新中国成立六十年以来的税制变还与发展》等整编

(1)根据材料一,指出晚清财税近代化转型的主要表现,并结合所学知识简析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国共产党在革命战争年代税收措施的特点,并简析其历史意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,归纳改革开放新时期中国税制改革的趋势。

材料 1941年底,日军为了迫使重庆国民政府投降,对香港和仰光实行轰炸,又切断了滇缅公路,使大量的援华物资无法运进中国。1942年中美两国为保障“二战”亚洲战场上对日作战的军备物资,决定联合开辟新的国际运输线,于是诞生了举世闻名的“驼峰航线”。由于美国军力投向偏重欧洲,大批战斗机在欧洲和北非作战,面对日机在缅北的拦截,驼峰航线得不到足够的护航;航线跨越喜马拉雅山脉,飞机穿行于崇山峻岭之上,频繁遭遇强气流、强风、结冰,加之设备老化,盟国运输机群损失惨重,到1945年,损失飞机468架,牺牲和失踪飞行员及机组人员1579人。“驼峰”航线为中国战场空运战争物资65万吨以上,粉碎了日军的大规模封锁,对艰苦抗战的中国起到了稳定作用;也使自愿参与护航的陈纳德“飞虎队”和中国空军得以维持并且不断壮大;减轻了英美在东南亚和太平洋战场上的压力。驼峰飞行员克服重重险阻,不畏艰辛,英勇牺牲的“驼峰精神”,成为中美两国人民友谊的永恒见证。

——改编自余湘、唐艳华《“驼峰航线”与世界反法西斯战争》

(1)根据材料并结合所学知识概括“驼峰航线”的背景。

(2)根据材料并结合所学知识归纳“驼峰航线”的历史意义。