材料一 中国自古即重视对民众的教化,以至从中央到地方均有专人掌管教化。士人希望统治者贯彻儒家“民惟邦本”的理念,做到轻徭薄赋,使民以时,爱惜民力,为民请命成为优秀士人的重要任务。早在先秦,儒家便提出“从道不从君,从义不从父”的原则,主张“故当不义,则子不可不争于父,臣不可不争于君”,中国古代士人的社会批判不少是直接正面地向君主提出的……概言之,作为社会基本价值、准则的自觉维护者,中国古代优秀士人从未放弃社会批判的责任。

——摘编自张踢勤《论中国古代士人的使命感

材料二 康有为在《论语注》中提出了“德贵曰新”的思想,主张价值观念变革要适应时代潮流。梁启超在《释“革”》等文中又提出了“新道德”、“道德革命”的主张,批评“今世士大夫谈维新者,诸事皆敢言新,惟不敢言新道德”,严复提出了“鼓民力、开民智、新民德”的启蒙三民主义,“新民德”的立意即在进行道德重建、道统重构。谭嗣同在《仁学》一书中号召冲决“三纲五常”的网罗,成为近代史上首位激烈挑战传统道德的思想家,又致力于重建新仁学体系,重建新时代的道德准则。革命派也提出了“道德革命”、“三纲革命”、“家庭革命”等口号。

——摘编自命祖华《清末新型知识群体:从传统士大夫到现代知识分子的转型》

材料三 1899年1月,康有为在回忆“公车上书”时说:“再命大学士李鸿章求和,议定割辽台,并偿款二万万两。三月二十一日电到北京,吾先知消息,即令卓如(梁启超)鼓动各省,并先鼓动粤中公车,上折拒和议,湖南人和之……时以士气可用,乃合十八省举人于松筠庵会议,与名者千二百人,以一昼二夜草万言书,请拒和、迁都、变法三者……并日缮写,遍传都下,士气愤涌,联轨察院(都察院)前里许,至四月八日投递,则察院以既以用宝(光绪帝批准和约),无法挽回,却不收。”许多论著据此认为康有为发起和组织了“公车上书”,并将之视为资产阶级改良派走上政治舞台的标志。

——摘编自《康南海自编年谱》等

材料四 20世纪七八十年代以来,史学界对康有为的说法提出了诸多质疑。茅海建详细查阅清朝军机处《随手档》《早事档》《上谕档》《电报档》《洋务档》《收电》《交发档》《宫中电报电旨》等档案,提出:“从二月二十七日至四月二十一日,在不到两个月的日子里,上奏、代奏或电奏的次数达 154次,加入的人数超过2464人次……在各省,封疆大吏电奏反对者(反对签订和约)已过其半数;在京城,翰林院、总理衙门、国子监、内阁、吏部官员皆有大规模的联名上书;举人们的单独上书也达到了31次,加入的人数达到了1555人次;举人们参加官员领街的上书为7次,加入人数为135人次。”“四月初八日(5月2日),即康有为所称‘不收’其上书的当日,都察院代奏了官员举人的上书共计十五件。”“由此可以证明,康有为组织的十八行省公车联名上书,并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。”

——摘编自茅海建《戊戌变法史事考二集》

请回答:

(1)根据材料一,概括指出中国古代知识分子的思想特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出清末知识分子的思想变化。

(3)材料三、四对待“上书”焦点问题的阐述有何不同?

(4)从史料类型(即文献史料、实物史料、口述史料、官方正史、私人日记,或者一手材料、二手材料)角度评析材料三、四论点依据的价值。

材料一

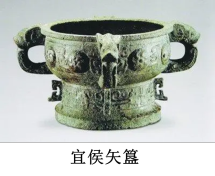

宜侯矢簋宜侯矢(cè)簋(guǐ),于1954年在江苏镇江出土,是西周早期青铜器,簋内底有铭文120余字,大意为周康王册封矢为宜侯,赏赐他鬯(chàng)酒(一种香酒)、铜器、弓箭和土田、山川、奴隶等。 |

材料二

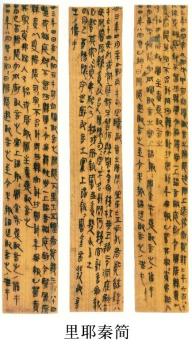

里耶秦简里耶秦简是指在湖南省湘西里耶古城出土的秦代简牍。其中有简牍记载“秦始皇二十七年二月,洞庭郡政府下达到所辖各县的政令文书,由各县负责传达到有关官吏与部门,并予以执行……” |

(1)指出材料一和材料二的史料类型。

(2)指出材料一和材料二反映的政治制度,并简述其作用。

材料一 习近平总书记指出:“我们党领导人民进行社会主义建设,有改革开放前和改革开放后两个历史时期。”“对改革开放前的历史时期要正确评价,不能用改革开放后的历史时期否定改革开放前的历史时期,也不能用改革开放前的历史时期否定改革开放后的历史时期。”

——摘编自中共中央党史研究室《正确看待改革开放前后两个历史时期》

材料二 改革的步子要加快(节选)(1987年6月12日邓小平会见外宾时的谈话)我们的改革和开放是从经济方面开始的,首先又是从农村开始的。为什么要从农村开始呢?因为农村人口占我国人口的百分之八十,农村不稳定,整个政治局势就不稳定,农民没有摆脱贫困,就是我国没有摆脱贫困。坦率地说,在没有改革以前,大多数农民是处在非常贫困的状况,衣食住行都非常困难。党的十一届三中全会以后决定进行农村改革,给农民自主权,给基层自主权,这样一下子就把农民的积极性调动起来了,把基层的积极性调动起来了,面貌就改变了。农业实行多种经营,因地制宜,该种粮食的地方种粮食,该种经济作物的地方种经济作物,不仅粮食大幅度增长,经济作物也大幅度增长。农村改革见效非常快,这是我们原来没有预想到的。当然,开始的时候,并不是所有的人都赞成改革。有两个省带头,一个是四川省,那是我的家乡;一个是安徽省,那时候是万里同志主持。我们就是根据这两个省积累的经验,制定了关于改革的方针政策。

——摘自《邓小平文选》(第三卷)

(1)根据材料一并结合所学知识,列举自中共八大至十一届三中全会前中国社会主义建设道路的成功探索,并说明其对改革开放的意义。

(2)史料按时间与价值可分为第一手史料和第二手史料;按获取途径和保存状态可分为实物史料、文献史料和口述史料等。请依据上述两种标准,指出材料二的史料类型。并从材料二中获取信息,解读农村经济体制改革。

材料一 习近平总书记指出:“我们党领导人民进行社会主义建设,有改革开放前和改革开放后两个历史时期。”“对改革开放前的历史时期要正确评价,不能用改革开放后的历史时期否定改革开放前的历史时期,也不能用改革开放前的历史时期否定改革开放后的历史时期。”

——摘编自中共中央党史研究室《正确看待改革开放前后两个历史时期》

(1)结合所学知识,列举自中共八大至十一届三中全会前中国社会主义建设道路的成功探索,并说明其对改革开放的积极作用。

材料二 改革的步子要加快(节选)(1987年6月12日邓小平会见外宾时的谈话)我们的改革和开放是从经济方面开始的,首先又是从农村开始的。为什么要从农村开始呢?因为农村人口占我国人口的百分之八十,农村不稳定,整个政治局势就不稳定,农民没有摆脱贫困,就是我国没有摆脱贫困。坦率地说,在没有改革以前,大多数农民是处在非常贫困的状况,衣食住行都非常困难。党的十一届三中全会以后决定进行农村改革,给农民自主权,给基层自主权,这样一下子就把农民的积极性调动起来了,把基层的积极性调动起来了,面貌就改变了。农业实行多种经营,因地制宜,该种粮食的地方种粮食,该种经济作物的地方种经济作物,不仅粮食大幅度增长,经济作物也大幅度增长。农村改革见效非常快,这是我们原来没有预想到的。当然,开始的时候,并不是所有的人都赞成改革。有两个省带头,一个是四川省,那是我的家乡;一个是安徽省,那时候是万里同志主持。我们就是根据这两个省积累的经验,制定了关于改革的方针政策。

——摘自《邓小平文选》(第三卷)

(2)史料按时间与价值可分为第一手史料和第二手史料;按获取途径和保存状态可分为实物史料、文献史料和口述史料等。请依据上述两种标准,指出材料二的史料类型。并从材料二中获取信息,解读农村经济体制改革。

某学生学习“罗马法体系”一课后,产生了疑问:古罗马的奴隶是否确如书上所说,被“排斥在法律对象之外,不具有任何权利”?为此,他查找了资料,并撰写了如下读书笔记

①奴隶指在罗马社会中不具有自由人身份的人,在法律上被视为物;奴隶的身份可能因出生、受到刑事处罚或在战争中被俘所致;奴隶可以被解放而成为自由人。【1】

②奴隶的释放问题是罗马法中重要的一部分。

③《十二铜表法》中就有相关的条文。【2】

④表明当时即已存在释奴现象。共和末期至帝制前期,随着罗马版图的扩大,释放奴隶的现象更加普遍。帝国大法官小普林尼的书信中就有释放一大批奴隶的记录。【3】历史学家指出:“在罗马法中很普遍的一个观点是:虽然奴隶制度是一种合法的社会制度,但它是和‘本性’相矛盾的。”有古罗马大法学家就认为:“从民法的观点来看,奴隶是什么也算不得的。但是根据自然法来看便不是这个样子。从后者的观点来看,一切的人都是平等的。”【4】由此看来,……

资料来源:【1】《罗马法词典》;【2】《十二铜表法》第五表第八条、第十一条;【3】《小普林尼关于释放奴隶的书信三封》;【4】科瓦略夫《古代罗马史》。

问题

(1)上述“资料来源”中,哪些为一手史料,哪些为二手史料?

(2)在笔记的第一段中,哪些是对事实的陈述?哪些是该学生的评价?

材料一 唐太宗说:“中书所出诏赦,颇有意见不同,兼错失而相正以否。元置中书、门下本拟相防过误。人之意见,每或不同,有所是非,本为公事……卿等特须灭私徇公,坚守直道,庶事相启沃,勿上下雷同也。”

——摘编自《贞观政要》

材料二 清代自康熙中期至清末,二百余年间之内政、外交、军事、文化、财政等一切机密要务,乃至皇帝与各具奏人的私人交情,密折内都有反映。如此广博、繁杂的密折内容,无疑给皇帝开辟了广泛的情报来源,广其耳目,增其见闻,洞悉庶务,使其虽深居九重大内,却能及时且较真实地了解全国的政治、经济、社会形势,以各地风土人情和各级官员的所作所为,而且使百官互相监视,彼此牵制,故人人心存戒心,惟恐遭人暗中揭发,一般不敢为所欲为,极有利于皇帝个人独裁专制。

——摘编自刘融《清王朝的朱批密折制述论》

(1)根据材料一,概括唐朝三省六部制的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析清朝奏折制的历史作用。

(3)按照史料价值的不同,可将史料分为一手史料(直接史料或原始材料)和二手史料(间接史料)。一手史料是指当事人、亲历者直接记录或留下的资料和遗物、遗迹等原始资料二手史料是指非当事人提供(包括后人整理)的资料,是运用第一手史料所作的研究及诠释。据此,你认为上述两则材料中哪个史学研究价值更高?为什么?

材料一 万般皆下等,惟有读书高…朝为田舍郎,暮登天子堂。

——摘编自【宋】《种童诗》

材料二 元朝大一统的成果,不仅表现为版图辽阔,而且表现为时边疆控制的强他……因地制宜地实施了有效的行政管理。

——摘编自《元史。地理志一)

材料三 雍正以来,本章归内阁,机务及用兵皆军机大臣承旨,天子无日不与大臣相见,无论宦寺(宣官)不得参,即承旨诸臣亦只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。

——摘编自赵翼《檐曝杂记》

(注:赵翼,乾隆年间曾任军机章京,办理军机处日常工作。《檐曝杂记》是笔记随札,内容大部分是作者亲历亲见,也有一些失实传闻)

材料四 军机处之所以创立,部分是由于雍正需要一个联系紧密的助手班子,帮助他起草敕令,部分则由于它是一种避开权势显赫的亲王,从而进一步巩固帝权力和提高效率的手段。

——摘编自徐中约《中国近代史:1600—2000,中国的奋斗》

(1)分别指出材料一、二所述政治制度,并阐述材料二中制度对后世的重要影响。

(2)按照史料价值的不同,可将史料分为一手史(直接史料或原始材料)和二手史料(间接史料)。一手史料是指当事人、亲历者直接记录或留下的资料和遗物、遗迹等原始资料;二手史料是指非当事人提供(包括后人整理)的资料,是运用第一手资料所作的研究及诠释。据此,作为研究明清政治的材料,材料三和材料四分别属于什么史料?两则材料可以说明当时政治发展的什么趋势?

材料一 1950年10月2日毛泽东就中国向朝鲜派出志愿军的问题给斯大林的电报。

我们决定用志愿军名义派一部分军队至朝鲜境内和美国及其走狗李承晚的军队作战,援助朝鲜同志。我们认为这样做是必要的。因为如果让整个朝鲜被美国人占去了,朝鲜革命力量受到根本的失败,则美国侵略者将更为猖獗,于整个东方都是不利的……

——收录在1987年中共中央文献研究室出版的《建国以来毛泽东文稿》第一册(第539—540页)

(1)史料按时间与价值可分为第一手史料和第二手史料,按获取途径和保存状态可分为实物史料、文献史料和口述史料等。请根据上述两种标准,指出材料一的史料类型。并简要说明这封电报在研究中国出兵朝鲜问题上的史料价值。

材料二 文物是历史的见证。1952年10月14日,上甘岭战役打响,志愿军战士坚守597.9高地1号坑道,在断水断粮14天的情况下,以伤亡254人的代价歼敌1760余人,战至最后全连仅存6人,阵地屹立不失,这面布满381个弹孔的战旗始终飘扬在高地主峰。

(2)阅读材料二,为其撰写一段解说词。(要求:围绕与文物相关的历史事件展开,解说全面,逻辑清晰,表述成文。)

请将你认为的一手史料写入下框中

材料一 1899年1月,康有为在回忆“公车上书”时说:“再命大学士李鸿章求和,议定割辽台,并偿款二万万两。三月二十一日电到北京,吾先知消息,即令卓如(梁启超)鼓动各省,并先鼓动粤中公车,上折拒和议,湖南人和之……时以士气可用,乃合十八省举人于松筠庵会议,与名者千二百人,以一昼二夜草万言书,请拒和、迁都、变法三者……并日缮写……遍传都下,士气愤涌,联轨察院(都察院)前里许,至四月八日投递,则察院以既以用宝(光绪帝批准和约),无法挽回,却不收。许多论著据此认为康有为发起和组织了“公车上书”,并将之视为资产阶级改良派走上政治舞台的标志。”

——摘编自《康南海(指康有为)自编年谱》等

材料二 20世纪七八十年代以来,史学界对康有为的说法提出了诸多质疑。茅海建详细查阅清朝军机处《随手档》《早事档》《上谕档》《电报档》《洋务档》《收电》《交发档》《宫中电报电旨》等档案,提出:“从二月二十七日至四月二十一日,在不到两个月的日子里,上奏、代奏或电奏的次数达154次,加入的人数超过2464人次……在各省,封疆大吏电奏反对者(反对签订和约)已过其半数;在京城,翰林院、总理衙门、国子监、内阁、吏部官员皆有大规模的联名上书;举人们的单独上书也达到了31次,加入的人数达到了1555人次;举人们参加官员领衔的上书为7次,加入人数为135人次。”“四月初八日(5月2日),即康有为所称‘不收’其上书的当日,都察院代奏了官员举人的上书共计十五件。”“由此可以证明,康有为组织的十八行省公车联名上书,并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。”

——摘编自茅海建《戊戌变法史事考二集》

(1)分别说明材料一、二论点所依据史料的类型(一手资料或二手资料)。

(2)根据材料一、二,可以确认的史实有哪些?