材料 明代后期,新思想的因子在江浙一带表现得尤其活跃,几个反对传统理学和礼教的著名人物,都曾在这一带散布过他们的影响。明末清初,一批闺秀诗(词)人脱颖而出,商景兰首开闺阁中结社联吟之风。浙江杭州的“蕉园诗社”创办于清朝康熙年间,最早由顾若璞、顾之琼发起。各位闺秀皆出自举子士人之家,她们的父亲或是进士、举人、诸生,或是丞相、翰林、县令,兄弟也不乏举子文人。诸闺秀的诗友多为家族中的成员,有着各种姻亲关系。据《杭郡诗辑》载,林以宁(蕉园诗社的代表人物之一)“少从母氏受书,取古贤女行事谆谆提命,而尤注意经学且愿为大儒”。蕉园诗社“月必数会,会必拈韵分题”。她们聚会频繁,且创作热情高涨,常常“吟咏至夕”。

——摘编自李国彤《女子之不朽——明清时期的女教观念》

(1)根据材料,分别概括蕉园诗社及其诗人群体的特征。(2)根据材料并结合所学知识,简析蕉园诗社兴起的因素。

材料一 秦汉以后,历代政治家、思想家都主张帝王将“民惟邦本作为治国之要”。汉代民本思想在继承和总结以往思想的基础上,形成了一套新的思想体系,其显著特征就是关注民生。贾谊曾明确指出:“闻之于政也,民无不为本也。国以为本,君以为本,吏以为本”,且强调“王者取吏不妄,必使民唱,然后和之”,由此可以看出,汉代民本思想的着眼点并不仅仅在于“民”,而是将民作为评价政绩的标准。唐初的魏征和李世民明确地提出了民水君舟说,并采取一系列措施,如节力役;息边争;不违农时;大办农业,使耕者有田,兴修水利,劝课农桑;赈灾百姓;慎刑罚。明清时期的民本思想家,既不像先秦民本思想家那样强调民在邦国中的地位,劝诫统治者要得民心,亦不像汉唐以后强调人民载舟覆舟的历史作用,他们所强调的是人民作为人的权利,尤其批判了几千年的封建主义制度是违背人性、压抑民权的制度。

——摘编自赵树森《中国古代民本思想的历史演进及其现代转化》

材料二 王安石变法与他早期在浙东的施治经历多有关联。北宋时,浙东负山近海,河渠淤塞,深受海水倒灌与干旱之苦。当地民众常将田地质押给“豪右”,靠借高利贷维持生产。王安石到任后,深感当地生财无道,地方无可用之才,学校无教导之官,不利风教,遂行大刀阔斧的改革,成效显著。有诗赞曰:荆公(王安石)宰吾鄞,学校振士风。留心及水利,经游详记中。旱涝切民瘼,往返劳行踪。当时青苗法,实惠遍村农。

——摘编自岑华潮《王安石与浙东的崛起》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦汉以后古代民本思想的内容,并分析其发展的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,说明王安石在浙东的施政原则。

3 . 诗言志,史铸诗。诗歌是鲜活的历史,它向我们讲述了历史的沧桑和社会的变迁。

1.阅读下列诗词,结合所学知识回答问题。材料一 早已森严壁垒,更加众志成城。黄洋界上炮声隆,报道敌军宵遁。

——毛泽东《西江月·井冈山》(1928年秋)

材料二 红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

——毛泽东《七律·长征》

材料三 钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

——毛泽东《七律·人民解放军占领南京》

材料四 五星红旗飘香江,卷走米旗送英皇。九十九年已然去,游子终回母怀间。五星红旗迎风扬,紫荆花开更娇艳。邓公一语存青史,中华民族庆团圆。

——某网友《贺香港回归》

(1)材料二中“黄洋界上炮声隆”,从此中共开创出一条怎样的武装斗争新路?(2)导致材料三中“远征”发生的原因是什么?这次“远征”结果及意义如何?

(3)材料四中中国人民解放军“百万雄师过大江”是哪次战役?诗中“天翻地覆”的意义主要指什么?

(4)材料五中“米旗”开始出现在香港与哪次战争有关?“邓公一语”指什么?

材料一

史料一 汪遵的《汴河》诗:“隋皇意欲泛龙舟,千里昆仑水别流。还待春风锦帆暖,柳阴相送到迷楼。”

史料二 李敬方的《汴河直进船》诗:“汴水通淮利最多,生人为害亦相和。东南四十三州地,取尽脂膏是此河。”

史料三 唐代诗人皮日休《汴河怀古》诗:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”

材料二

贯通东西的隋唐大运河通济渠段自西北方向的河南永城进入淮北市往东南经过铁佛、百善、四铺三个乡镇流入宿州,全长41.5公里,沿线发现各类文化遗产点20多处。其中柳孜运河遗址、百善运河遗址河堤剖面、五铺大寺庙遗址、唐宋时期村庄聚落、宗教场所遗址、古战场遗址及古墓葬等,这些珍贵的运河文化遗产如珍珠般镶嵌在运河岸边的村镇田野中,丰富了淮北市境内隋唐大运河的内涵和申遗的价值比重。

——摘自郭云修《情系大运河——大运河保护与申遗的前前后后》

(1)简析材料一中的三则史料对修筑大运河的评价。(2)根据材料一、二并结合所学知识,请你概括大运河申报世界文化遗产的理由。

材料 郑思肖(1241—1318),号所南,福建人,南宋学者、画家。少时勤奋,侍父读书,明忠孝廉义,14岁中秀才,后又考取太学生。宋亡后,不肯仕元,改名“思肖”,暗寓思赵宋。他画兰不画土,人问其故,则曰:“一片中国地,为夷狄所得,吾忍画耶?”一生写爱国诗歌400余首。晚年隐居苏州,邑宰“胁以赋役”索一幅墨兰,他答曰:“头可断,兰不可得!”逝世前,将田产交托寺庙,用作祭祀家人和接济乡邻。元末直至清,多人为他作传,成为“遗民”的典范。抗日战争时期,郭沫若在《国画中的民族意识》里,称赞郑思肖是“民族意识浓烈的人”。温家宝总理在十一届人大记者招待会回答台湾问题时,引用其诗作“一心中国梦,万古下泉诗”。

——摘编自《苏州府志·郑所南小传》等

(1)根据材料并结合所学,概括郑思肖的人格内涵。(2)根据材料并结合所学,简析后世研究郑思肖的价值。

6 . 主题一 学校教育的发展

材料一 经过唐末五代战乱的破坏,教育面临严重危机。北宋初期,书院应运而兴。宋代书院数量众多,对学生入学没有严格的身份限制。书院有丰富的藏书,又受佛教禅林讲学制度的影响,“往往依山林,即闲旷以讲授”,集教学、藏书及学术研究于一体。

南宋四大书院

白鹿洞书院 | 朱熹在此讲学,朝廷又赐国子监经书 |

岳麓书院 | 理学家张栻曾在此讲学,并和朱熹进行学术探讨和论辩;2005年正式恢复湖南大学岳麓书院 |

丽泽书院 | 理学家吕祖谦所建,倡导“讲实理、育实才而求实用”的学风 |

象山书院 | 在陆九渊主持下,求学者多达数千人;得诏赐“象山书院”匾额,盛况空前 |

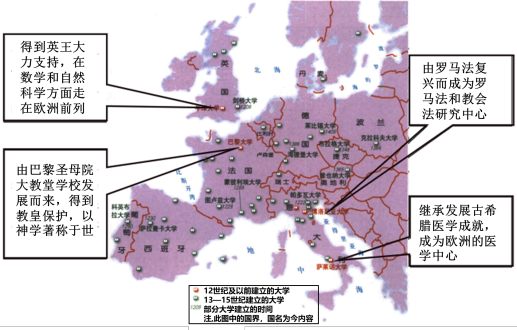

材料二 西欧中世纪大学前期以教会办学为主,后期以城市世俗办学为主。11、12世纪,学者模仿行会的建制成立了“教师与学生的共同体”,由教师或学生组成的自治团体来管理大学。中世纪大学既培养毕业生适应社会的要求,同时它也是理论多于实践、抽象多于具体的。

材料三 19世纪初,面对工业生产对劳动者文化素质要求的提升,1870年英国议会通过了《初等教育法》,将全国划分为若干学区并设立学校委员会,管理本地区初等教育,对5-12岁的儿童实施强迫教育,并规定公立初等学校每周的学费不得超过9便士。该法案为义务性质的初等教育推行奠定了基础。至1876年,英国立法普及初等义务教育的地区占居民居住区的50%。

——摘编自陈峥《英国义务教育福利化的历史发展》

材料四 1891年,英国政府颁布了《免费教育法》,正式开启义务教育的免费进程,法案规定将为3-15岁的在校儿童拨教育补助费并禁止公立初等学校以任何形式收费。至19世纪末,绝大多数儿童都能接受义务教育,但仍有约17%的公立初等学校在校生需交纳学费。此后,英国又颁布了一系列支持民办初等教育的法规和通过了《1918年教育法》,禁止所有公立初等学校和继续学校收费,该法还要求地方教育当局向所属继续学校、中等学校在校生提供医疗检查。

——摘编自李丽《英国义务教育政策探析》

材料五 1898年7月,光绪帝批准总理衙门上奏的《大学章程》,置仕学院。12月京师大学堂开学,设诗、书、礼、仪及春、秋六科。1899年,中西并学,除经史外,开设算学、格致、化学及英文、德文、法文、俄文、日文等普通课程,另立史学、地理、政治专门讲堂,为中国近代国立大学教育的开端。1902年,师范馆开学招生,甄拔各省绩学之士。振兴实业为其办学宗旨之一。1907年,进士馆改为法政学堂。1909年,始筹办分科,设经、法、文、格致、农、工、商七科,各科俱以预科及译学馆毕业学生升入,近代意义的大学初具规模。1912年,改称北京大学,总监督改称校长。1917年,蔡元培任大学校长,整顿校规,祛除弊习,停办工、农各科,专办文、理、法三科。全校学生增至两千人,校中又创设各会、如进德会、哲学会、理科化学演讲会、雄辩会、体育会、技击会、阅书报社、学生储蓄银行、消费公社等。

——摘编自《北大简史:京师大学堂到21世纪的北京大学》

主题二 印刷书的诞生

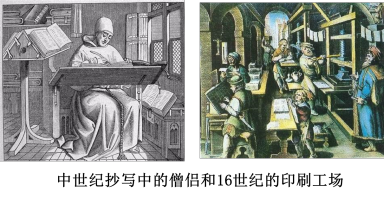

材料六 15世纪中期,德意志人古登堡发明了印刷机。到15世纪末,德意志境内共开设了50多家印刷所,从事印刷业的工匠超过200人。印刷书也从德意志传往欧洲各国。

——【俄罗斯】亚历山大·马克西莫维奇·茨冈年科《世界图书出版与印刷博物馆》等

材料七 印刷业较早成为资本主义性质的行业,原因是印刷业属于新兴企业,行会的束缚不那么厉害;同时,建立印刷厂需要大量资金,而且所需原料也比较复杂,工种要求也较高;印刷业还与市场需要密切联系,威尼斯和塞维利亚的印刷业主必须注意莱比锡每年春天的图书贸易会,尽管二者相隔半个欧洲的距离。资本的投入、生产的组织、生产的标准化以及市场状况,都使印刷业较早成为资本主义性质的新兴行业。

——钱乘旦主编《新世界史纲要》

主题三 图书馆与博物馆的发展

材料八 早在周朝就已经有相当于今天图书馆的机构——盟府。后来,秦始皇焚书坑儒,取缔私人藏书。汉代朝廷设的图书馆称“秘阁”“秘府”,设专职官员管理。唐代,像魏征这样的大臣都出任过“图书馆长”之类的职务,专门负责搜集收买天下之书,并组织人抄写备份。民间私人图书馆也开始出现。宋代,太宗建立崇文院,专作藏书之地,后来又另设书库,叫秘书阁。明清之际,印刷术的发展使得国家藏书得到空前发展。除官方图书馆,民间图书馆也广泛存在。汉代藏书主要分为六艺略、诸子略、诗赋略、兵书略、数术略、方技略六大类内容。《隋书·经籍志》正式确定了经、史、子、集的名称和顺序。中国古代图书馆无论公藏私藏,均是重在收藏,处于名副其实的“藏书楼”阶段。

——摘编自谢灼华《中国图书和图书馆史》等

材料九 我国第一个具有近代性质的图书馆是广雅书院(1887年两广总督张之洞在广东创办)的藏书楼——冠冕楼。它的藏书除传统的经史子集丛书外,当时流行的西政丛书、西学大成、各国交涉公法等汉译西书均有收藏。冠冕楼设掌书生二人,专门管理藏书,同时又有便利读者的阅览规则及措施。院长朱一新还编印藏书目录,以便检目借阅。为方便院生夜间阅览,在院生住宿的斋院附近另设有小书楼。藏书有复本的也供院外士人借阅。近代性质的图书馆在戊戌前后组创的各种学会中首先普及开来。它们大多是由会员捐款,购买中外经世有用之书,藏于公所,供会内同仁借阅。会外有志读书者,有的可以出资租书阅读,有的由保人介绍即可在会内阅览。

——摘编自张晓《辛亥革命前的近代图书馆事业》

材料十 我朝宏章儒术,昭示天下,诏开四库,分建三阁,足以远迈汉唐,岂仅蹠(踩踏)掌欧美。顾为制大而收效寡者,则以藏庋宝于中秘,推行囿于一隅。其他海内收藏之家,扃鐍(引申为隔绝)相私,更无论矣。今为我国计,不如采用博物图书二馆之制,合为博览馆,饬下各行省一律筹建……窃思此举,上可以保存国学,下可以嘉惠士林,若荷施行,天下幸甚。

——张謇《上学部请设博览馆议》(1905年)

材料十一 1946年,国际博物馆协会在法国巴黎成立。1974年,该协会将博物馆定义为“一个不追求营利、为社会和社会发展服务的公开的永久性机构,为研究、教育和欣赏的目的,对人类和人类环境见证物进行搜集、保存、研究、传播和展览”。公益性成为博物馆的首要职责。1977年,国际博物馆协会又把每年的5月18日定为“国际博物馆日”,并且每年确定活动主题。

*基础测评*

(1)依据材料一、二,比较中国宋代书院与西欧中世纪大学的不同之处。

(2)结合时代背景,阐释中国宋代书院(或西欧中世纪大学)是如何适应和推动社会发展的。

(3)根据材料三并结合所学,分析19世纪英国初等义务教育发展的原因。

(4)根据材料四并结合所学,概括英国发展初等义务教育的特点,并分析其影响。

*能力提升*

(5)阅读材料五,对北京大学的发展历程进行解读。(要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。)

(6)依据材料六和材料七,并结合所学,分析欧洲印刷业兴起的原因和影响。

*历史纵横*

(7)根据材料八并结合所学,概括我国古代图书馆的特点及对后世的影响。

(8)根据材料八、九并结合所学,指出我国近代图书馆的主要变化并分析原因。

(9)根据材料十,概括张謇认为清朝官藏与私藏的不足之处。结合所学,指出清政府及张謇“采用博物图书二馆之制”的具体举措。

(10)根据材料十一并结合所学,概括近代以来建立的博物馆的主要功能。

材料 孔子“以诗书礼乐教”,在周游列国遭遇困境的情况下,仍“讲诵弦歌不衰”。孔子曾向鲁国、齐国的音乐大师学习,并有深刻的领悟力和高超的演奏技巧。史载,孔子整理的《诗》305篇,“皆弦歌之,以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音,礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺”。孔子强调“正音”“雅乐”,反对靡靡之音,他说:“《关雎》,乐而不淫,哀而不伤。”又说:“恶紫之夺朱也,恶郑声之乱雅乐也,恶利口之覆邦家者。”在孔子看来,“乐教”不仅仅是声乐、器乐、歌舞等形式,而且是育人才、齐风俗,实现政治与社会理想的重要途径。“礼云礼云,玉帛云乎哉?乐云乐云,钟鼓云乎哉?”

——据《史记》等

根材料并结合所学知识,概括孔子提倡“乐教”的原因。

材料一

1962年版第三套人民币的壹元面值纸币上那个英姿飒爽的女拖拉机手原型人物是粱军,而她驾驶的拖拉机就是“东方红”拖拉机。1947年,17岁的粱军进入中国共产党人创办的乡村师范学校就读。在校期间,梁军积极报名参加拖拉机培训班,她驾驶着从苏联进口的拖拉机成为中国第一个女拖拉机手。50年代中期,随着农业社会主义改造的顺利进行,国家也开始大规模、有组织地开发北大荒。梁军也成为了北大荒建设队伍中的一员。1959年11月,洛阳第一拖拉机厂刚刚投产,就向北大荒国营农场运送了第一批13台“东方红”大型拖拉机。黑龙江省政府找到梁军,希望中国第一个女拖拉机手开第一台中国制造的拖拉机。

——改编自胡铁华《新中国第一个女拖拉机手——梁军》

材料二 木兰形象最早来源于南北朝时期的叙事诗《木兰辞》,该诗讲述了木兰代父从军的故事。以下作品均是以木兰为原型进行的创作。

| 时间 | 作品 | 主要片段 |

| 明代 | 杂剧《雌木兰替父从军》 | 花家女子木兰因父亲年老而易装从军,参与征讨黑山叛军的战役,最终凭借高超武艺生擒贼首豹子皮,得胜回朝,后辞去官职与王郎成亲。 |

| 1939年 | 电影《木兰从军》 | 木兰从军所去之地为匈奴所在严寒之地。木兰提出“不许贪赃枉法,不许欺侮百姓,不许临阵脱逃,不许徇私舞弊”等军纪。后来,她识破匈奴诡计,大败匈奴。 |

| 1956年 | 豫剧电影《花木兰》 | 木兰从军路上,同伴一直抱怨:“为什么倒霉的事,都叫男人来干?女子们在家中坐享清闲。”木兰大声争辩:“刘大哥讲话理太偏,谁说女子不如男。男子打仗到边关,女子纺织在家园……有许多女英雄也把功劳建,为国杀敌代代出英贤,这女子们哪一点不如儿男!” |

| 1998年 | 迪士尼动画片《花木兰》 | 木兰被发现是女儿身后,被大军遗弃在冰天雪地中,这时的她异常沮丧。宠物木须龙安慰她,她是为了救父亲才到这种地步的,而她回答:“或许我并不是为了爹爹,也许这么做是想证明我自己有本事,这样往后再照镜子,就会看见一个巾帼英雄。” |

——改编自刘婷《中西方“花木兰”形象的建构》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析我国“东方红”拖拉机诞生的背景。

(2)从材料二中提取一个论题,结合所学知识,加以论述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰。)

材料一 陶寺遗址年代:公元前2300年-公元前1900年

——摘编自中国社会科学院历史研究所《简明中国历史读本》

材料二 吠陀是印度古老的文献材料和文体形式,《梨俱吠陀》是四部吠陀中最早的,一般认为它反映了公元前2千纪后半期雅利安人进入南亚次大陆时的情况。其中一首诗写道当他们分割普鲁沙(印度神话中的原始巨人)时,其口为婆罗门,由其双臂造成罗惹尼耶(刹帝利),其双腿变成吠舍,从其双脚生出首陀罗。

——摘编自崔连仲等选译《古印度吠陀时代和列国时代史料选辑》

(1)从史料价值的角度,指出材料一、二中史料的类别,并简述其价值。(2)根据材料并结合所学知识,指出当时黄河流域与南亚次大陆社会发展所处的历史阶段,并说明理由。

材料 18世纪末到19世纪中叶,英国文学旅游兴起并成为一门产业。民众仿效16世纪以来贵族“欧陆游学”传统,参观英国知名作家的出生地、故居和墓地,探访文学作品中描述之地,以求“更深刻地理解熟悉的文本”。

地处偏僻的斯特拉特福,因是莎士比亚出生地而成为旅游胜地。1847年出版的《英国最杰出诗人的故居和常去之处》配以版画介绍英国作家故居,深受读者欢迎。伦敦威斯敏斯特教堂有乔叟、斯宾塞等众多作家的墓碑或纪念碑,备受游客青睐。人们还将文学作品视为“旅游指南”,前往伦敦、罗切斯特等地,与作品中的人物“邂逅”,“跟随哈代想象出来的人物的活动轨迹游览他们的故土”,领略司各特作品中描述的苏格兰高地风光,寻找历史记忆。“莎士比亚之乡”“哈代之乡”“司各特之乡”等英国文学之乡成为一道道亮丽的文化风景线。

——摘编自(法)马克•布瓦耶《16—21世纪西方旅游史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括英国文学旅游兴起的原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析18世纪末到19世纪中叶英国文学旅游的影响。