材料一 乾隆二年(1737年),中央政府拟定十条标准评选“优秀农民”;同时,每年秋季丰收后,各个州县必须查找属地中的农民作为“典型”汇报上级,而后全国范围内统一奖励“农业先进”……针对许多地方官员春天出借粮食后,“年底尚无仓收申送”这一现象,制定了严格规定,要求应该填补粮库的粮食必须在“本年十一月内买足”,否则,追究粮库官员及其上司的责任,“春间出粜,秋成买补,定限昭然”。另外,据相关记载,乾隆四十六年(1781年),勒尔谨、王亶望一伙捐监冒赈、贪污粮款共侵吞上千万两银子的营私舞弊案全部暴露。案发后,勒尔谨被勒令自尽,王亶望被立即处斩。

——摘编自李晓巧《清朝政府如何维护粮食安全》

材料二 农业落后,是苏联当局非常头痛的一个问题。苏共二十六大(1981年)以来,苏联拟定了一系列发展农业的新措施,主要是制定并实施食品纲要,统筹安排农工综合体内各个环节的发展;进一步改革农业管理体制,扩大农庄、农场自主权;放宽、扶植私人副业等。虽然采取了一些措施,但苏联当局把主要力量放在扩军备战上,对阿富汗的侵略、对越南等国的“援助”每年要花费巨额开支。加上苏联一贯牺牲农业发展工业等弊病,苏联要想实现粮食过关,“基本解决”粮食问题,绝非易事,更不是几年内可以办到的。

——摘编自《从粮食一路减产看勃列日涅夫时期苏联民生问题》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括乾隆时期维护粮食安全的主要措施,并分析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析苏联粮食问题出现的原因,并谈谈苏联粮食问题对我国的启示。

材料 西瓜起源于非洲。924年,契丹军队攻取西州回鹘后,西瓜种子被带回上京进行种植。1143年,南宋使臣洪皓从金国带回了西瓜种子进行试种。元代,西瓜在中国北方已经形成规模化种植,并且成为瓜农创收的重要经济作物。东南的江淮、闽浙地区也开始大范围推广栽培。明代,西瓜栽培技术更加成熟,品种资源也日益丰富,种植面积和规模都显著增加。情代的西瓜生产盛极一时,达到中国传统社会的顶峰。外洋品种的引进也进一步强化了中国西瓜种质资源的多样性。

关于西瓜的栽培技术,农书及许多地方志中都有详细记载。西瓜的生育期较短,又比较适宜进行间作套种,可以有效提高土地利用率,显著增加单位面积产量,历代瓜农不断总结和提高栽培技术经验,培育和推广优良品种。西瓜除直接生食之外,人们还把西瓜渍以糖;也可以用西瓜皮做成凉拌小菜;瓜子经过曝晒、炒制能够加工为荐茶佳品。西瓜不只具有食用、药用意义,它还可以被加工成玲珑可爱的工艺品,同中国传统节日风俗实现融合。

——摘编自刘启振《西瓜在中国的引种、传播和本土化》

(1)根据材料并结合所学知识,概括我国历史上种植利用西瓜的特点。(2)根据材料并结合所学知识,说明西瓜在中国广泛种植的作用。

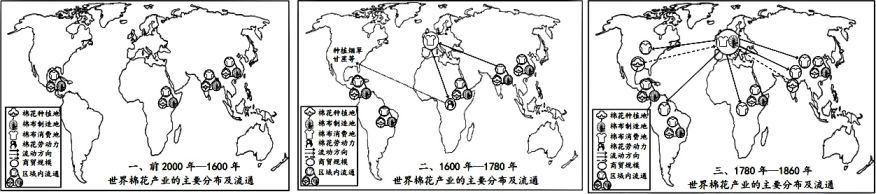

材料一 考古出土实物表明,中国棉花的品种是亚洲棉和草棉,均从国外传来。三国时期,珠江流域已普遍种植棉花,新疆是中国较早植棉的地区,总体晚于华南地区。“亚洲棉”从南路入广东,后至华中棉区;“草棉”从西路入新疆到甘肃,后传到华北棉区。棉种约在宋元之际完成了向中国内地的传播。棉花在中国传播过程中逐步进化为一年生棉花,产量提高,品质有极大改进。古代文献中,棉花被记载为“吉贝”或“白叠”,棉布被称为“吉贝布”或“白叠布”。元代王祯在《农书》中记载“(棉花)比之桑蚕,无采养之劳,有必收之效;埒之臬荸,免绩缉之工,得御寒之益,可谓不麻而布,不茧而絮”。棉纺织技术在元代有重大改进,《南村辍耕录》中记载“国初时,有一妪名黄道婆者,自崖州来,乃教以做造捍弹纺织之具,至于错纱配色,综线挈花,各有其法”。元代制定了江南夏税制度,规定“夏税则输以木绵、布、绢、丝、绵等物,其所输之数,视粮以为差”,棉布被定为常年租赋之一。明太祖曾下诏,“凡民田五亩至十亩者,栽桑、麻、木绵各半亩”。经过元至明约两百年的传播,棉花种植和棉纺织已基本推广到全国。

——摘编自王亚蓉等《中国古代“布”的材质演进——兼论棉花在中国的普及》

材料二 在近代历史上,棉花资本主义留下一系列充满矛盾的遗产。它让无数人获得了财富,从中受益,但它同时让更多人受尽磨难,成了受害者和牺牲品。正如贝克特所说,棉花资本主义是一个关于控制和剥削的故事,同样也是一个关于“自由和创造性”的故事。

——根据斯文·贝克特《棉花帝国》等资料整理、制图

(1)根据材料一概括棉花在中国传播种植的特点,并分析其影响。(2)根据材料二并结合所学知识,说明全球棉花种植加工的阶段性发展概况。

(3)结合所学知识,谈谈你对材料二中“控制和剥削”“自由和创造性”的理解。

材料 在中国古代,朝廷为树立官员楷模,激励官员高效勤勉地治理地方,常常借德政颂表彰地方官员。唐朝德政颂已形成固定程式,先序后颂,内容丰富,还原出人物的立体形象。其序文主要介绍官员的身份、家族背景、任官经历等基础信息,最重要的是官员在任期内做出的成绩,内容充实。德政颂所歌颂的对象并非随意确定,必须有可圈可点的政绩。《唐六典》记载:“凡德政碑及生祠,皆取政绩可称,州为申省,省司勘覆定,奏闻,乃立焉”,经官方多重查验写就的德政颂,其内容具有更高的可信度。撰拟德政颂要求作者具有极高的文学功底和文化素养,大多由翰林学士或札部侍郎完成,代表的是中央政府发出官方对官员的赞赏。因此德政颂兼具颂文的华丽铺陈之美和公文的真实性与实用性。唐代德政颂包含了百姓的评价和帝王的考核两种标准,但最终被确定为歌颂对象的官员必须符合官方的管理需求。唐代德政颂所记载的地方官员的事迹和为官品质为后人树立了楷模,对今天的地方治理也有着深刻的启发意义。

——摘编自陆婷婷《唐代德政颂与地方治理》

(1)根据材料,概括唐代德政颂的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分析唐代德政颂对地方治理的影响。

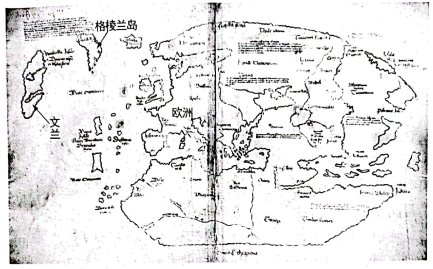

材料 1957年,美国古书商购得一幅标有“文兰”的古地图,将其交给耶鲁大学。这张地图引起了耶鲁大学的重视。根据北欧英雄传说《冰岛人的萨迦》记载,1001年,莱夫·埃里克松率领维京船队从格陵兰岛起航,向西进发,几天后看到一个前所未闻的陆地,将其命名为“文兰”即“美酒之地”。1960年,探险家根据历史传说在北美发掘了当年维京人的住所证实了“文兰”存在的真实性。1965年,耶鲁大学对外公布了《文兰地图》及其研究成果.认为这是一幅大概可以追溯到1440年的古地图。

这幅《文兰地图》是手绘在羊皮纸上的,如果是真的,那它就是欧洲中世纪唯一出现了美洲的地图,说明不止北欧人,整个西欧主流社会在哥伦布航海之前就意识到北美洲的存在。

然而,该地图在过去几十年一直是争议之源。有人提出地图上格陵兰岛的形状相当准确,这在当时是没办法了解到的。1974年,化学分析师沃尔特·麦克龙研究地图所用墨水,发现其中含有微量锐钛矿成分,这种物质直到1920年才出现,因此这幅地图被宣布为伪造。但几位科学家对麦克龙的结论表示怀疑,有人认为锐钛矿在中世纪可能以副产品的形式出现过。耶鲁大学方面又宣称该地图是真实地图。2002年,人们利用放射性碳定年代法证明了绘制地图的羊皮纸诞生于1434年前后。但与此同时,激光探针光谱分析的结论反而支持了麦克龙的观点。2004年,历史学家、制图师柯尔斯滕·西弗根据墨水、羊皮纸来源等多种因素,判定该地图为现代伪造品。截至2009年,人们对该地图做了进一步研究,包括利用中世纪的方法生产出带有锐钛矿的墨水,结果没有证据证明该地图为伪造。

因此,争论一直存在,无论被证明是真或假,这张地图实际和持久的价值,已经超出了其真实性或欺诈性。

——摘编自博·里芬堡《皇家地理学会伟大的探险》

(1)根据材料并结合新航路开辟的史实,探究《文兰地图》出现的影响。(2)根据材料,对《文兰地图》真伪的争论进行辨析并说明理由。

(3)根据材料并结合所学知识,分析史料辨析在史学研究中的作用。

材料 《晏子春秋》一书出土于西汉前期的墓葬,书中有“二桃杀三士”的故事,公孙接、田开疆、古冶子三人是齐景公的臣子,勇武骄横,齐相晏婴想要除去这三人,便请景公将两个桃子赐予他们,让其论功取桃,结果三人都弃桃自杀。

春秋之后关于二桃杀三士的故事鲜有资料记载,及至汉代,出现了很多与二桃杀三士故事相关的石刻画像,从石刻画像出现的地域来看,二桃杀三士故事在当时已广泛流传。李白等唐宋文人多有诗词借用此典故,并对三士抱有同情。

明代冯梦龙《喻世明言》中的《晏平仲二桃杀三士》,详细叙述了三士因何被齐景公重用赏赐以及三士因不通文墨、不知礼让,在朝廷横行霸道,视君臣如草木,齐景公每次在殿上看到他们,如芒刺在背,并添加了“晏子使楚”“楚王朝齐”等情节。

清人蔡元放改编冯梦龙的《新列国志》为《东周列国志》,其中也有二桃杀三士的故事。该文本中三士因勇功获得齐景公的赏识,虽粗疏无礼,但齐景公仍十分惜才,不以为意。齐景公为嘉奖三士的英勇,封三士为“五乘之宾”。但齐相晏子认为三士“异日声势相倚,为国家之患”,后设计以桃使得三士自刎而亡,景公最后厚葬了三士。

——摘编自曲晶《二桃杀三士故事的文本演变及文化意蕴》等

(1)根据材料并结合所学知识,指出“二桃杀三士”故事的变化,并分析明清时期变化的原因。(2)根据材料并结合所学知识,分析古代“二桃杀三士”故事的史学价值,并说明理由。

材料一 1860年,数以百万计的机械锭子——由蒸汽机驱动,由受薪工人操作,产出数百万磅纱线。棉花不再由家庭种植并被纺成纱线织成布料,而是由数以百万计的奴隶在美洲种植园里种植,供应数千里之外的需求极大的工厂,而这些工厂又距离布料的最终消费者数千英里;在世界各大洋装载着美国南方棉花或英国棉纺织品的蒸汽船,取代了穿越撒哈拉沙漠驮运西非棉纺织品的骆驼商队。到1860年,棉纺厂遍及欧洲、北美、印度、墨西哥和巴西,英国控制着世界机械纺纱锭的67.4%。19世纪中叶,俄国在棉纺织品方面实现了自给自足。在墨西哥,到1843年有25,000支纱锭和2600架织机。1857年,瑞士的纺纱锭数达到了135万支。到1860年,棉纺织品成为美国在资本投入、就业人员和产品净值方面最重要的制造业。

——摘编自(美)斯文·贝克特《棉花帝国》

材料二 中国引种美棉最早见于文献记载是在1865年,英国商人将一些美棉种子带到上海试种后,一些地方督抚和实业界人士亦购买种植。1904年,商部从美国输入大批美棉种子,分发山东、直隶、江苏等省的棉农种植,极大地促进了美棉的传播。到1910年,大批量引进美棉的省份已达十余省,多有成效。据不完全统计,1910年移植美棉之产量湖北484,000担,河南177,184担。伴随美棉种植面积的扩大,清末棉花的出口贸易日增月盛。

——摘编自苑朋欣《清末美棉的引种、推广及其影响》等

材料三 中国国务院于1978年以后多次提高棉花收购价格,并辅之以多种生产扶持政策,1984年全国棉花产量达到历史最高点。1989年,为制止抢购棉花产生的混乱,国务院支持供销社执行收购政策,提高了棉花收购价格,粮棉比价也上升到有利棉花生产的区间。1992年国务院提出“价格放开,经营放开,建立社会主义棉花市场”,进行棉花放开试点。

——摘编自林银海等《沉重的棉花》案例分析报告

(1)根据材料一并结合所学知识,解读十九世纪中期世界棉纺织业领域的行业发展形势。(2)根据材料二并结合所学知识,指出促进近代美棉在中国推广种植的因素。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括改革开放后中国棉花产业政策的特点。

材料 《史记》记载,年轻时的郭解是一个漠视法律、作奸犯科、扰乱社会秩序的不法分子。但成熟后,他“更折节为俭,以德报怨,厚施而薄望”,逐渐受到人们仰慕。郭解迁徙时,人们送钱一千余万为其送行;郭解入关后,关中豪杰都争相与其交朋友;郭解逃亡中,临晋籍少公助其出关,并在官吏追问时为其仗义自杀。虽然郭解身上缺点、污点明显,但司马迁更看重他转变后表现出的轻利尚义、缓人之急、救人困厄等侠义精神,因而对其结局充满同情。

《资治通鉴》中,司马光引用班固之言,歌颂自古以来这种井然有序等级秩序的合理性,人们尊奉并服侍上级,而在下位的人也不会有逾越的念头,抨击“大夫世权,陪臣执命”和战国四君子“皆藉王公之势,竞为游侠,鸡鸣狗盗,无不宾礼”的无耻行径,坚决反对郭解“驰骛于闾阎,权行州域”此等权利滔天的社会现象。

——摘编自车淼淼、尚小雨《论“两司马”的汉代三游侠书写》

(1)根据材料并结合所学知识,比较“两司马”对郭解评价的不同及其原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析侠义精神对当代的启示。

材料一 孔子发展了周初萌发的人本思潮,孟子全面继承和发展了孔子学说,把人本思想在理论上推向了高峰。论语记载:“子不语怪、力、乱、神,敬鬼神而远之。”孔子把仁的主要内涵界定为“仁者爱人”,自觉地承认必须把人当人看,维护做人的尊严。儒家认为,仁和善是天道赋于社会与个人的本性,他们在人与动物,人与自然的比较方而发现人的价值。孟子认为人与禽兽的差别在于人具有仁、义、礼、智四个善端。在荀子哲学中,人与动物的唯一区别就是伦理道德。

——摘编自乔根锁《论中国先秦儒家哲学中的人文主义思想》

材料二 儒家在人生价值实现的过程中始终以修身、内省来完善自我人格,作为社会实践的原动力,为士子确立了一套完整的入世途径:“修身、齐家、治国、平天下”,并且规定了儒士的社会责任与命运;“士不可以不弘毅,任重而道远,仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”明代武宗正德年间宦官刘瑾专权,导致戴铣等人被逮捕入狱,王阳明抗疏引救,敢于不卑不亢,批评皇帝的失过行为。这种批判力量亘古相传,王阳明只不过是历史长河中的一例。人格的独立意识在中国文化发展的进程中,不自觉地衍化为一种文化精神。

——摘编自赵维国《论儒家文化对中国人文精神的贡献》

(1)根据材料一,概括先秦儒家文化中人文精神的内容。(2)根据材料二并结合所学知识,分析传统儒家文化中人文精神的价值。

材料一 中国古代重视国家礼仪,政府对各种礼仪的内容都有统一要求,抑制了仪法多元各行其是的现象,《史记》记载西汉初年朝廷上“群臣饮酒争功”,刘邦命叔孙通制订了朝拜礼仪,后来进行岁首大典时,“诸侍坐殿上皆伏抑首,以尊卑次起上寿(敬酒)”,刘邦称“吾乃今日知为皇帝之贵也”。在中国影响下,古代东亚地区事实上也形成了一个“礼文化圈”。

——摘编自胡新生《礼制的特性与中国文化的礼制印记》等

材料二 《天津条约》签订后,英法等国要求按条约规定及国际惯例,派使节觐见清帝呈递国书,但此后十几年清廷一直阻止使节觐见。1873年,外国驻华公使向清廷发出照会,要求觐见同治帝。随后围绕礼仪问题几经交涉,最终商定公使以鞠躬礼觐见。以下是描述觐见的两则笔记:

(2)材料二两则笔记记述的场景是否可信?请说明理由。