材料 韩文(1441—1526年),明朝大臣。初任工科给事中时便弹劾晋宁伯刘聚及都察院都御史王越、马文升滥杀无辜、妄报军功之罪。不久,韩文出任湖广布政司右参议,当地灾荒,他用自己的职务津贴买米万石赈济;针对当时土族与邻境之间的械斗,他亲自去土族境内以理劝谕因争地相仇杀的民众。1503年,韩文升任南京兵部尚书,又遇饥年,他请求户部开仓发放粮米,并说:“救荒如救火,有罪吾自当之。”于是批准发放仓粮16万石,米价遂趋平稳。1504年,韩文任户部尚书,与此同时,奏请精简机构。他裁革皇庄,限制宗室占夺民田。淳安公主已有赐田3万亩,仍贪得无厌,索要田地,经韩文申明利害,反复谏争,乃止。1506年,韩文上疏弹劾宦官刘瑾为首的“八党”祸国殃民、惑君乱朝的罪状,被罢官。

——摘编自刘泽民等《山西通史》

(1)根据材料并结合所学知识,评价韩文的作为。(2)根据材料,概括韩文身上所体现的古代士大夫的优秀品质。

材料 由于担心激怒日本会使自己陷入两线作战的境地,苏联积极支持构建集体安全体系以代替双边的苏中军事防御同盟。1937年五六月间,苏联努力通过外交途径向伦敦和华盛顿宣传太平洋公约思想。但是,美国认为公约“不含日本没有意义”,对其持否定态度。最后,苏联政府同意与中国缔结条约,但不是缔结军事同盟条约,而是苏中之间的互不侵犯条约。1937年8月21日,条约签署,双方谴责:“诉诸武力解决国际争端”的做法,其在保密性的共同宣言中,苏联承诺,在中日正常关系未正式恢复之前,不与日本签订任何形式的条约;中国则承诺,不与第三国签订联合反共的条约。此后,双方商定,在莫斯科开始有关签订苏联向中国提供军事援助的谈判。为了遵守保密制度,苏联将援助中国的行动称为“Y行动”。

——摘编自[俄]弗·斯·米亚斯尼科夫《第二次世界大战中的苏联与中国》

(1)根据材料并结合所学,说明1937年苏中条约签署的时代背景。(2)根据材料并结合所学,分析1937年苏中条约签署的历史意义。

材料 叶卡捷琳娜二世,俄罗斯帝国女皇(1762—1796年在位),是俄罗斯历史上唯一被称为大帝的女沙皇。叶卡捷琳娜接手时的俄罗斯危机四伏:“国库空虚,军中已三月无饷。商贸日益凋敝,多有囤积垄断之现象。国政松弛,军机各部亦有欠款之举,海政疲惫,几近崩溃。司法沦为铢两悉称,律令之行惟强者是瞻。”鉴于这种情况,叶卡捷琳娜二世依靠贵族、农奴主和新兴的工商资产阶级进行改革。设立全国二级(省、县)管理体制,全国设50个行省,省长及副省长由沙皇直接任命。在位期间,赐给贵族以大批土地和农奴;先后颁布地主有权放逐农民,农民必须服从地主的诏书,使农奴制度发展到顶点。她颁布法令,宣布工商业自由,取消对贸易的限制,鼓励向国外出口。她依照俄国国情逐步开始西化。她慷慨的资助俄国艺术的发展,反对愚昧和落后。1786年颁布《国民教育章程》,为俄国近代教育体制的形成奠定基础。在学校制度上学习西方先进的管理制度和课程设置,使启蒙思想家的教育思想和教育方法得以应用,从而为之后的俄罗斯近代化打开了局面。俄国涌现了大量的本民族的科学家、教育家和发明家,他们的活动对俄国的社会发展做出重要的贡献。叶卡捷琳娜二世在位34年,打开了通向黑海和波罗的海的出海口,击败了俄国的老牌敌人土耳其和瑞典,还和普鲁士和奥地利一起瓜分了波兰,从而得到波兰46%以上的土地。

——摘编自《论叶卡捷琳娜二世时期俄罗斯》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出叶卡捷琳娜二世改革的背景。(2)根据材料并结合所学知识,概括说明叶卡捷琳娜二世改革的特点和影响。

材料一 瓷器是中华民族的伟大发明之一、是中外文化交流的重要组成部分。明清时期,瓷都景德镇“聚佣万余人”,德化地区“骈肩集市让,堆积群峰起,一朝海泊来,顺流价倍斐,不怕生计穷,但愿通潮水”,瓷器远销亚欧非,外销空前发展。16—18世纪,英、法、荷、丹、瑞典等国先后在广州设立贸易机构,将中国瓷器运往欧洲。外销瓷器为满足各国不同需求,开拓了“纹章瓷”“广彩瓷”等新品种。华瓷广泛进入欧洲社会各阶层,并掀起了华瓷收藏风潮。在中东,华瓷则被广泛用于伊斯兰建筑中。

——摘编自黄纪阳《明清华瓷外销研究》

材料二 18世纪以来,西班牙、日本、德国、英国等国家瓷厂大都采取工业化生产方式,运用抛光、平面切割技术提供新型陶瓷装饰材料并进行大批量生产,在国际和中国市场排挤中国瓷的生产与销路。而中国陶瓷仍然采用焚香计时、试片测温这种几千年的传统方法。由于自身存在的各种因素,中国陶瓷生产日渐凋零,不仅退出了国际竞争,甚至国内市场也逐渐被日本和西方占领。到19世纪末20世纪初,中国变成了一个陶瓷进口国,高档细瓷需要大量进口。1927年以前,景德镇每年产值为1000万元,“据最近江西陶务局调查,去年(民国十八年)景德镇瓷器出产总值实减少三四百万元。”到1932年,全年产值仅60万元。这种巨大反差,引起爱国人士反思。

——摘编自练崇潮《近代中国陶瓷业发展轨迹》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期中国制瓷业发展的特点,分析瓷器外销产生的影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国在近代瓷器贸易地位发生变化的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对中国瓷器贸易地位变化的认识。

材料 国际贸易中心

国际学术界根据国际贸易中心城市的辐射力和吸纳力等综合影响力,将其分为全球性国际贸易中心城市和区域性国际贸易中心城市的两大类。

——摘编自汪亮《国际贸易中心城市崛起的经济与启示》等

依据材料并结合所学知识,对国际贸易中心城市的沿革进行解读。

材料一 太平天国以前,清廷捐官总人数不过3.5万;19世纪的最后30年,捐官人数达到了53.4万。按王先明《近代绅士:一个封建阶层的历史命运》的统计,自1860至1905年间,“通过科举制完成社会垂直流动的绅士仅占3%—4%左右”。1905年晚清政府决定废除科举制度。废除科举的同时,清廷出台了一项《举贡生员出路章程》,该章程旨在为各省数万举贡和数十万生员筹划善后。

这一善后政策被付诸实施后,导致自科举停废至清廷灭亡的6年时间里,举贡生员的入仕就职出现了前所未有的高机会与高概率。因为优先录用的待遇过于优厚,还曾引起舆论的不满,在《申报》上刊文抨击。

材料二 废除科举之后,作为清廷统治基础之一的士绅群体并未消失,他们中的有力量者集中转移到了各省咨议局当中。咨议局对应的是议会,是民权。惟有民权在制度上得到扩张,咨议局议员们的新时代身份才会具备价值。所以,自1908年开始,在各省咨议局的策划下,这些已完成身份转型的士绅,连续发起了四次全国性的请开国会运动。然而,清廷却不愿将民权落实到咨议局,朝廷谕旨对咨议局的定性很明确,是“仅为一省言论之汇归”——咨议局既没有决策权、也没有监督权,只有发牢骚之权。矛盾便由此而生:只有在民权体制下,这些由举人、贡生和秀才转型为议员的士绅们,才能为自己的新身份找到对应的权利,以维系对应的社会地位。但清廷却坚持要以《预备立宪章程》和《钦定宪法大纲》来巩固并扩张君权,坚持停留在皇权时代。清廷的制度转型与士绅的身份转型背道而驰,士绅们在辛亥年抛弃清廷,可谓顺理成章之事。

——摘编自陈丽君、杨宇《近代乡绅基层整合功能的转换及其制度逻辑—基于绅权制衡机制演变的考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出晚清时期科举制如此命运的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,对“废除科举制,是士绅阶层由清廷统治基础成为清廷革命者的主要原因”这一观点分析说明。

材料一 随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多的满足新兴地主阶级的发展需求,他们力求改变现状,试图获得更多的经济、政治、文化地位,呼唤建立新的社会。

一李静、萧红恩《百家争鸣与文艺复兴的历史进程》

材料二 北宋时期,新儒学思潮的振兴,促使“治学”与“从政”的沟通蔚为风气。以“天下”为胸怀的士大夫们,以“天道”“公议”为旗帜,参与治理国家政事。他们将个人修养与天下国家之兴亡联系起来,将自我道德名节的完善视为最终目标。

——袁行霈等《中华文明史》(第三卷)

材料三 黄宗羲在《明夷待访录》中认为“世儒不察,以工商为末,妄议抑之”;黄宗羲在《原君》中宣称皇帝乃是“天下之大害”;顾炎武在《亭林文集》卷四中提出“君子之为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓雕虫篆刻,亦何益哉!”三大思想家的政治思想在本质上仍是儒家的模式,但是在这一模式内部注入了时代的气息,是传统与时代、先验与经验的结合。

——黄晓军《明末清初三大思想家的政治思想》

请回答:(1)根据材料一,概括百家争鸣产生的历史背景。并指出古代中国的百家争鸣承担的历史使命。

(2)材料二中“新儒学”是指哪一思想体系?并结合所学知识指出这一思想体系具有哪些积极影响?

(3)三大思想家为儒学注入了时代气息,分析这些“时代气息”出现的背景?

材料一 由于三省之间相互夺取权力,逐渐出现各自为政的现象,皇帝就设置了门下政事堂,将它作为三省的共同决策机构,遇有意见分歧,皇帝理所当然成为最高裁定者;还增设“同三品”职衔作为出入政事堂的凭证,这样无“同三品”职衔的三省长官想以宰相身份自由出入政事堂的权力丧失了。唐玄宗时,还培植身边的宦官,枢相随之出现。枢相即枢密使,是宦官以使职身份干政出现的一个职务。

——牟霜霜《唐代三省六部制下的君权与相权的博弈》

材料二 政党政治的有序运行有赖于国民丰富的法治观念和发达的契约精神。而中国传统政治文化的内涵主要是人伦政治思想。民初政党组合也“往往以个人之感情,强为牵合,而未尝以一定之党纲相号召,党员之中知所谓本党政纲者百无一个焉。”梁启超观察第一届国会选举时“未闻有一党发表政纲建旗帜以卜人民之祈向”。各政党的经费不像西方政党主要来自企业界和私人的捐助, 而主要源自行政拨款。可是,政党得到的行政拨款十分有限,许多政党不得不接受袁世凯的资助,在政治上也就不得不迎和袁世凯。

——邓亦武《论民初政党政治的畸形化》

(1)根据材料一,指出唐代调整三省制的举措。(2)根据材料二,指出民国初年政党政治畸形化的表现,并结合所学知识分析其成因。

材料一春秋战国时期儒法两家均推崇“勇”德,下表是儒法两家关于“勇”德的论述:

内容 | 出处 |

| “暴虎冯河,死而无悔者,吾不与也。必也临事而惧,好谋而成者也。”(要与面临任务知戒备、善谋划并能实现的人共事) | 《论语·述而》 |

| “贱礼义而贵勇力,贫则为盗,富则为贼” | 《荀子集解》 |

| “‘困而知’‘勉而行者’也,勇之事也” | 《中庸章句》 |

| “死而不义,非勇也。”“违强陵弱,非勇也” | 《春秋》 |

| “怯民使之以刑,则勇;勇民使之以赏,则死。怯民勇,勇民死,国无敌者必王”“使民怯于邑斗,而勇于寇战” | 《商君书锥指》 |

| “法之所加,勇者弗敢争” | 《韩非子集解》 |

材料二 西方的“勇”德最早表现于《荷马史诗》,它把尚武勇敢看作是最高美德,战场上越勇,获得的战利品越多,荣誉也就越高,越是受人尊敬。后来,思想家们又不断从哲学层面思考“勇敢”。亚里士多德:“一个勇敢的人,怕他所应该怕的,坚持他所应有的目的,以应有的方式,在应该的时间。一个勇敢的人,要把握有利时机,按照理性的指令而感受,而见子行动”。斯宾诺莎:“勇敢是一个人被激动而作同辈的人所不敢作的危险之事的欲望”。康德:“心灵通过思考而镇静地去承担危险就是勇敢”“轻率的人则是莽撞的,他敢于去冒险是因为他不知道危险”。

——摘编自陈娟《论“勇”——基于中西方传统德性教育的比较视角》

(1)根据材料一,分别指出春秋战国时期儒、法两家“勇”德的内涵。(2)根据材料一、二,概括古代中国与西方对“勇”德认识的相同点。

(3)综合上述材料并结合所学知识,简析传统“勇”德思想的当代价值。

材料一西周初年主要诸侯国

诸侯国 | 与王室关系(分封原因) | 地理位置 |

晋 | 同姓 | 今山西 |

卫 | 同姓 | 今河南北部 |

鲁 | 同姓 | 今山东南部 |

齐 | 功臣 | 今山东北部 |

宋 | 商朝后裔 | 今河南南部 |

燕 | 同姓 | 今北京一带 |

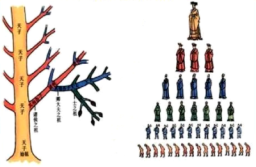

材料二

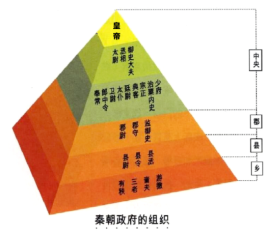

材料三秦朝从中央到地方的官僚机构示意图

(1)材料一、二反映了商周时期的哪些制度?

(2)材料一所反映出来的政治制度的权利是什么和义务是什么?

(3)根据材料三,指出秦朝政治制度有哪些?