【材料】

追求自由与平等是法国大革命的两大终极目标。革命者“不仅想建立民主的制度,而且要建立自由的制度;不仅要摧毁各种特权,而且要确认各种权利,使之神圣化”。尽管《人权宣言》里也将“自由”与“平等”并列,但托克维尔还是相当失望:“在为大革命作准备的所有思想感情中,严格意义上的公共自由思想与爱好是最后一个出现,也是第一个消失的。”

在革命的大潮中,“自由”之所以敌不过“平等”,法国在中央专制集权统治下长期缺乏公共自由,是一个重要的背景因素,但并不是主要因素。最主要的原因,正如托克维尔所说:“对于那些善于保持自由的人,自由常常带来财富;但有些时候,它暂时使人不能享受这类福利;在另些时候,只有专制制度能使人得到短暂的满足”——“自由”没有办法像“平等”那般,在革命的进程中随时给跟随的革命者以物质的鼓励(譬如均分财产、土地革命),所以,不光是法国大革命,放眼世界史,近代以来绝大多数的革命,都逃不脱“平等”凌驾于“自由”之上,甚至为了“平等”,不惜牺牲“自由”的命运——当革命为了实现“平等”而不得不借助“专制”的力量时,革命往往毫不考虑“自由”的感受,义无反顾地选择与“专制”结盟。

法国大革命的结局,显然是对这种“要平等不要自由”的革命模式的一种嘲讽。革命者陷入到一种“民主的专制”的泥潭,“只承认人民,没有其他贵族,除了贵族公务员;只有一个唯一的、拥有无限权力的政府,由它领导国家,保护个人”——国民作为一个整体拥有名义上的一切主权权利;而单一的国民却仍然没有摆脱被政府奴役的命运。最后,大革命偃旗息鼓,拿破仑的专制独裁从天而降,心灰意懒、精疲力竭的法国人也就此满足于在“一个主子下平等地生活”。

为什么法国大革命没有能够把“自由”坚持到底?托克维尔的理解是:“人们平时所热爱的自由,其实只出于对主子的痛恨”——当大革命摧枯拉朽般把旧王朝推翻,“主子”不再存在,“自由”也就被革命者抛弃了。所以,托克维尔留下了这样一句告诫:“谁在自由中寻求自由本身以外的其他东西,谁就只配受奴役。”

——摘编自腾讯网历史频道解读《旧制度与大革命》

评材料中关于对法国大革命追求的平等与自由的观点。

(要求:对该观点赞成、反对或另有观点均可,观点明确;运用材料中的史实进行评析,史论结合。)

材料一

宋应星(1587-约1666)青年时曾考取举人,后来连续六次赴京参加进士考试,均名落孙山。45岁以后,面对明末流民遍地的现实,宋应星不再追求科举功名,转而探求“致富”之术。他全面搜集整理传统农业、手工业技术,撰成《天工开物》-书,书名取“天工人其代之”“开物成务”之义。正如宋应星在该书的序言中所说,“是书与科举功名毫无关系”,当时士大夫对这部书不屑一顾。后来乾隆时鳊《四库全书>,不予收录,民间因此更不敢印行。这部书在19世纪传入欧洲后,被誉为“17世纪中国科技的百科全书”,是我们今天探讨古代科技成就的重要文献。

——摘编自潘吉星《宋应星评传》等

材料二

牛顿(1643-1727)自幼喜欢钻研科学。1687年,他的《自然哲学的数学原理》出版,阐述了其后被视作真理的物体运动三大定律。该书受到学术界的赞颂,很快销售一空。同年,牛顿被选为国会议员,后被封为爵士,成为英国皇家学会会长和法国皇家学会会员。当时他被公认为活着的最伟大的科学家,英国有学识的人都把牛顿“奉为他们的首领,承认他是他们的主帅和大师”。伏尔泰全面接受了牛顿的自然哲学,并与人合作发表了一本关于牛顿力学体系的通俗著作。18世纪中期,牛顿的理论体系在欧洲各国得到广泛认可,对整个欧洲和世界的科学与哲学发展产生了深远的影响。

——摘编自詹姆斯·格雷克《牛顿传》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出宋应星、牛顿二人科技成果的特点及它们出现的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出二人科技成果命运不同的原因。

材料 将外来思想文化与中国实际相结合,使之中国化,并为我所用,是中国近代思想史的一大特点。而在资本主义工业文明的碰撞下,近代中国围绕着时代主题,先进的中国人相继从多个层面积极地回应西方。出于自我救赎的迫切需要,西方思想的接受者们并没有一味地盲从某种思想,而是从现实需要出发,寻求这些思想与中国问题的契合点,要求这些思想能够“有的放矢”“为我所用”,表现出极强的目的性和工具性。

——摘编自宋俭《关于马克思主义中国化的近世思想史背景》

结合近代中国的相关史实,从材料中提取一个观点,并予以说明。(要求:观点明确,史论结合,阐述清晰。)

材料 改良也是推动社会进步和历史发展的重要手段。任何历史评价都应回归到特定的历史时期,从当时的历史条件和社会背景出发,而不应站在如今的时代环境下,以现代人的认知眼界和评价标准去对前人的历史事件求全责备,得出无谓的事后结论。改良在历史条件允许的情况下,确实能以较小的代价换取历史进步,在维持国家秩序稳定的情况下实现社会发展。但是,近代中国的一些局部改革不能有效缓解尖锐的社会矛盾,不能有力地实现民族独立,更不能完全改变中国的社会性质。历史证明,近代中国尖锐的国内矛盾和严峻的国际形势没有给予改革以充分的历史条件,局部改革面临着不可化解的强大阻力,难以解决中国社会的根本问题。

——据苏歆《浅谈近代中国的改良与革命之争》

根据材料并结合所学知识,围绕“晚清政治改革”自拟论题,并加以阐述。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,逻辑严密。)

| 1925年——1927年 | 《中国社会各阶级的分析》《湖南农民运动考察报告》 |

| 1928年——1930年 | 《中国的红色政权为什么能够存在?》 《井冈山的斗争》 《星星之火,可以燎原》 |

| 1938年 | 《论持久战》 |

| 1940年 | 《新民主主义论》 |

| 1956年 | 《论十大关系》 |

| 1957年 | 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》 |

请挑选其中一个时期的文章进行简要分析阐释。阐释内容应该包括文章的写作背景,简要概述文章内容,并用所学历史史实说明这篇文章提出的科学理论是如何指导中国革命或者建设实际的。

材料 《茶馆》是老舍于1956年创作的话剧,以北京裕泰茶馆的兴衰变迁为背景,展示了从清末到抗战胜利以后,北京的社会风貌和生活变迁。剧情梗概摘要如下:

第一幕:戊戌年初秋,裕泰茶馆少掌柜王利发从父亲手中接过茶馆想要开分店,房东秦仲义要涨房钱,办工厂,说那才能抵制外货,才能救国!常四爷因说了句“这大清要完!”被定为谭嗣同一党,被清兵抓走。太后、皇上丢下京城逃跑了,秦仲义的货物全被洋兵扣在了天津,损失惨重。教堂烧起通天大火,映红了半个北京城。秦仲义的布销路很好,他又想建立丹义火柴有限股份公司。但不久因进口料子充盈市场,秦仲义的产品开始滞销。这时门外有号外:宣统退位了。

第二幕:北洋时期,政局混乱。秦仲义的工人一起罢了工。

第三幕:抗日战争胜利,国民党特务和美国兵在北京横行。裕泰茶馆更加破败,只有“莫谈国事”的纸条写得更多。常四爷、秦仲义相继来到茶馆,找阔别多年的老掌柜谈心。他们互诉不幸,含着眼泪为自己撒起了纸钱。茶馆里的灯光渐渐暗下去了,而大街上的阳光却渐渐明亮起来。

结合中国近现代史相关知识,从上述梗概中提取一个情节,指出它所反映的历史现象,并概述和评价该历史现象。(要求:简要写出所提取的小说情节及历史现象,对历史现象的概述和评价准确全面。)

材料 日本的战略学界常常将当前的“特朗普冲击”与48年前的“尼克松冲击”相比拟。尼克松上台后在亚洲实施“战略收缩”,减少地区介入,要求盟国分担责任,同时对社会主义国家推行缓和政策,改善对华关系。1971年7月美国宣布尼克松总统将在“1972年5月以前的适当时间”访华,而事前对日本秘而不宣。1971年8月,尼克松宣布实行“新经济政策”,放弃金本位,停止美元和黄金挂钩。日元汇率从1971年的1美元兑310多日元升至1973年的1美元兑280日元左右,升值约12%,使日本以美元计价的外汇储备急剧缩水。两次“尼克松冲击”构成的“震惊世界的政策调整之举”,在外交、经济领域对日本造成巨大冲击。

而“特朗普冲击”是在日本陷入国势衰退期的不利背景下出现的。在平成时代开启的1989年,日本的GDP占世界的15%,而30年后的今天已降至6%。“特朗普冲击”是在冷战结束近30年、全球化深化发展的时代背景下发生的。既然是“百年未有”之“大”变局,变之量级自然是“尼克松冲击”所无法比拟的。日本的经济触角早已深入昔日东方阵营之中,与有关国家包括中国的经济联系、相互依存远非48年前所能比。

——摘编自杨伯江:《从尼克松到特朗普:国际战略视角下两场“冲击”的历史比较与日本因应路径分析》

从材料中提出一个关于美国对日冲击的论题,结合所学知识,加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)

材料一 1943年7月美英两国发表了各自的新的国际货币制度方案,美国的“怀特计划”建议设立总额为50亿美元的“国际货币稳定基金”,由各国根据自己的黄金外汇储备、国民收入和国际收支情况认缴一定的份额,各国投票权的数额取决于认缴份额的多寡。……1945年12月27日,“布雷顿森林协定”在美国国务院内举行签字仪式。

——摘自王斯德主编《世界通史》第三卷

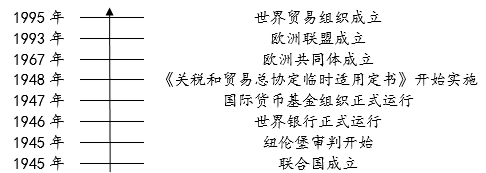

材料二 二战后大事记

(1)根据材料一,指出美国人怀特建议的真实意图。结合所学知识,说明布雷顿森林体系建立的背景。

(2)从材料二中任选两个或两个以上的事件,概括二战后世界历史发展的一种趋势或特点,并结合所学知识予以论述。(要求:明确写出趋势或特点,论述史实准确,史论结合。)

9 . 材料一到1921年春天已经很清楚了:我们“强攻”办法即用最简单、迅速、直接的办法来实行共产主义的生产和分配原则的尝试已告失败。1921年春天的政治形势向我们表明,在许多问题上,必须退回到国家资本主义的阵地上去,从“强攻”转为“围攻”。……如果我们不能实行退却,即把任务限制在较容易完成的范围,那我们就有灭亡的危险。

——《列宁全集》(第42卷)

材料二罗斯福大胆地采取了一些促使经济通货膨胀的措施,缓解由大萧条引起的饥饿状况。他的解决经济灾难的建议包括阻止银行破产的立法,提供就业机会和农业补贴,给老年人提供社会保障这个大规模的经济和社会改革项目被称为“新政”。它的基本前提:即政府干预经济来保护人们的社会和经济财富是正当的。这标志着美国政府政策的重大改变,开始了社会改革立法的趋势,而这种趋势在大萧条后仍持续很久。

——摘编自【美】杰里•本特利《新全球史:文明的传承与交流》

材料三世界各国在谋求发展的道路上都有自己的特色和经验,无论是社会主义制度还是其他社会制度,都有可以学习和借鉴的地方。研究证明,一个国家的改革和发展模式必须依据本国的国情自主地探索和选择,任何照搬照抄别国经验和书本上的教条的做法都是注定要失败的。

——据编自陈勇勤《中国经济史》

(1)根据材料一和所学知识,概括指出苏俄新经济政策出台的背景。

(2)根据材料二,概括罗斯福应对危机的措施。并结合所学知识,指出苏俄和美国两者政策调整的共通之处。

(3)根据材料三并结合所学现代史的相关知识,围绕“发展模式与自主选择”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)。

材料 围绕着美国总统特朗普的“限穆令”,世界又一次聚焦美国的三权分立体制。对于美国的三权分立体制,其第二十八任总统威尔逊曾深有感触地说:“三权分立的这种制约和平衡恰恰是功过参半。由于权力分散,所以没有力量。由于权力太多,所以行动不够敏捷。由于程序复杂,所以运转不灵,效率不高。”日本学者清宫四郎在《权力分立制研究》一书中说:“三权分立不是积极增进效率的原理,而是消极地防止滥用权力的理论。”在科学技术飞速发展,社会分工愈来愈细,政府管理越来越重的背景下,如何在民主与效率之间寻找平衡,是当代西方民主面临的一大难题。

——摘编自凌胜银《西方民主政治的问题与扬弃》

根据材料并结合世界史相关史实,围绕“西方民主与效率”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)