材料一

阎立本的《步辇图》 拉萨大昭寺

材料二 康熙重视边疆问题,能够较好地处理各民族之间的关系。他为清朝边疆政策奠定了基本原则:尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,笼络各民族的上层分子,大事集权,小事放权,因地制宜进行行政管理。

——据人教版必修一教材内容改编

(1)观察材料一,写出阎立本《步辇图》所描绘的历史情景。从大昭寺建筑风格和寺藏文物两个角度,简要说明“拉萨大昭寺是汉藏民族友好交往的历史见证”这一观点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清初统治者采取的哪些措施符合康熙之“基本原则”。一句话概括本试题的主题。

材料

| 现象1 | 分别爆发于中、日两国的鸦片战争和“黑船事件”,标志着东亚“闭关锁关”政策的破产。英国商品的输出,促使印度等国资本主义以前的、民族的生产方式的解体,本土资本主义生产方式逐渐产生,不断发展 |

| 现象2 | 在1929—1933年经济大危机中,美国等七十多个国家大幅度提高进口商品的关税税率,与1929年相比提高了60%—100%。经济危机更加严重,各国矛盾日益加深,最终酿成第二次世界大战。降低关税和贸易壁垒,成为二战后西方国家的共识 |

根据材料并结合所学知识,围绕“世界市场的发展要求突破民族国家的界限”,自拟一个具体论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:所拟论题观点明确,史论结合,史实准确,表述成文,逻辑清晰)

材料 新中国外交发展概况简表

| 时间 | 发展概况 |

| 1949—1959年 | 新中国提出了以“三大外交政策”和“和平共处五项原则”为基本内容的一系列外交理念、外交战略和外交政策,同32个欧亚非国家正式建交,迎来了历史上第一个建交高潮。 |

| 1960—1968年 | 外交工作重点逐步转向反对美苏霸权主义,发展同周边国家和亚非拉民族独立国家,以及一些西方发达资本主义国家的友好合作关系。60年代迎来了以亚非拉广大发展中国家为主体的第二次建交高潮。 |

| 1969—1978年 | 毛泽东提出了联美抗苏“一条线”战略,外交政策出现了大调整和大突破。这一时期,中华人民共和国在联合国的一切合法权利得到恢复,中美、中日关系先后实现了正常化。 |

| 1979—1989年 | 邓小平将这一时期外交的指导思想归纳为“两个重要的转变”,“一个是对国际形势的判断,一个是根据这个判断相应地调整对外政策。”中美关系总体平稳,中苏关系正常化,与发展中国家发展友好合作关系,参与以联合国为中心的多边外交活动。建交国总数上升到137个。 |

| 1990—2002年 | 坚定不移地“走出去”,继续推动公正、合理的国际政治经济新秩序的建立。与大国建立了不同类型的伙伴关系,支持和援助发展中国家,推进以联合国为重点的国际组织的多边活动,参与创建并推进上海合作组织等多边外交进程。新中国建交国发展到160余个。 |

| 2003—2012年 | 提出以“坚持和平发展的道路”和“建设和谐世界”为核心的外交理念。与西方发达国家加强战略对话;全面加强同广大发展中国家的团结与合作,高度重视联合国在国际事务中的重要作用。 |

| 2013年以来 | 中国特色社会主义外交与时俱进,提出构建以合作共赢为核心的新型国际关系,推动建立更加公平合理的全球治理体系,深入实施“一带一路”建设,全方位、宽领域、多层次的对外交往格局更加丰富完整。新中国建交国发展到近180个。 |

——据齐鹏飞《波澜壮阔的新中国外交》

根据材料和所学知识,对表中的内容提出一个观点,并予以阐述。(要求:观点具体明确,阐述须史论结合)

材料一 战国初期各国先后实行变法,都是为了维护当时普遍存在的小农经济,所推行的改革政策都是为了奖励和帮助小农发展生产,从而富国强兵以便在对外兼并战争中不断取得胜利。秦国的商鞅变法也是如此。战国时代的小农经济是得到较大的发展的,由于使用先进的生产工具和生产技术,由于自耕小农的生产积极性使好农业生产得到较大发展。

——杨宽《战国史》

材料二 公元前221年,秦始皇下令以原秦国文字为标准,统一各民族各区域的形体不一的文字。参与当时文字整理工作的有时任丞相的李斯、太史令胡毋敬等。他们“罢其不与秦文合者”,颁布了标准文字通用于公文法令。但是,这些简体字推行之后,还是不适用。程邈又根据当时民间流行的字体,整理出新书体——隶书,作为日用文字在全国范围内推广。湖北云梦出土的秦简.证明秦朝的官方文件已经使用隶书书写。

——冯哲俊《西北丝绸之路上的汉字流传史》

材料三

(1)根据材料一并结合所学,指出商鞅变法促进小农经济繁荣的主要举措,列举促进秦国小农经济繁荣的先进生产技术和水利工程。

(2)根据材料二指出“标准文字”所属的书体,概括秦朝书体变化反映的汉字演变趋势,结合所学,分析秦始皇统一文字的历史意义。

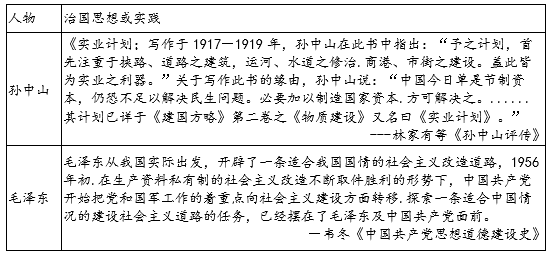

(3)根据材料三结合所学,请选择阐述:①指出《实业计划》的侧重点及其体现的孙中山的民生思想,分析《实业计划》写作的国内背景。②简述“社会主义改造道路”在农村和城市的具体体现,指出20世纪50年代中后期,毛泽东为探索适合我国国情的建设社会主义道路在经济、政治方面所做的重要讲话。

材料一 古先民平(公平)其政者,莫遂(达到)于秦。秦皇负扆(帝位)以断天下,而子弟为庶人。所任将相,李斯、蒙恬,皆功臣良吏也。……末俗以秦皇方(比)汉孝武(汉武帝)……孝武一怒,则大臣莫保其性……自法家论之,秦皇为有守。非独刑罚依科也,用人亦然……夫有功者必赏,则爵禄厚而愈劝……世以秦皇为严,而不妄诛一吏也。由是言之,秦皇之与孝武,则犹高山之与大湫也。……秦制本商鞅,其君亦世守法……非草茅、搢(缙)绅所能拟已。

——摘自《章太炎全集太炎文录初编》

材料二 谈到中国的代表性文化遗产,不能不提及44年前的考古发现,考古工作者小心翼翼地用铲子、刷子和棉签打开已尘封两千多年的黄土,一个排列严整、气势恢宏的神秘地下军阵重现世界。

谜一样的秦陵,谜一样的始皇帝。有学者认为兵马俑生动传神,兵器与雕塑技艺高超;有学者则从历史认识入手,认为秦兵马俑是秦帝国复杂而高效的管理系统的象征,并分析秦朝立下的行政系统,从上到下要经过两层或三层的金字塔结构。

——据许倬云《中西文明的对照》等整理

阅读材料一、二,结合所学,请选择阐述:①秦陵入选《世界遗产名录》的价值意义和陶俑群塑所反映的制作艺人之精神。②秦帝国“有功者必赏”的制度依据和造成“金字塔”结构的行政系统。

中华民族自古以来便是一个多民族国家,在历史的不断发展中,各民族间不断融合交流,促成了我国多元一体的政治和文化格局。下表反映了古代我国统一多民族国家的发展。

春秋 | 随着铁农具普遍使用,交通发达,城市的繁荣,华夏民族共同经济生活的联系越来越紧密,于是出现了“四海之内若一家”“天下定于一”的共同心理。 |

秦汉 | 皇朝各种有利于统一的措施,以及秦汉时期所宣扬的大一统思想,各民族联系加强,国家的统一局面发展了。 |

唐朝 | 在唐朝前期,政治统一,国力强盛,统治者开明有为,高度的物质文明和发达的精神文化增强了周边各族的向心力和认同感,中华民族的大一统格局无论是在空间广度,还是社会深度都超越以往任何一代。唐太宗对周边族群采取的开明亲善政策,使唐出现了“胡、越一家”这种自古未有的和谐局面。 |

清朝 | 在清朝统治下,出现了康乾盛世,奠定了作为近代民族国家的版图。以汉族为主体的中华民族整体凝聚力得到进一步加强。 |

结合表格中的历史信息,用相关史实阐述上述朝代(时期)是如何推动“中国统一多民族国家的形成和发展的”?

材料 中国作为一个有五千年文明史的统一多民族国家,从国家诞生起,其政治制度发展变化的线索之绵长、体系之完备、经验之丰富、影响之深远,都是世界上其他任何一个国家或民族所无与匹畴的……机构的设置和法令的颁布,都是为了处理和调整某一方面或者若干方面的关系。处理、调整得好,封建统治就巩固、持久;处理、调整得不好,封建统治就会动摇、崩溃。

——白钢主编《中国政治制度史·导论》

运用所学中国古代史的史实,任选某一个历史时期的某一个制度安排,例如刺史制度、察举制等,以“XX(制度)的演变”为题,从制度设置的背景、用意、内容、演变和影响的角度,对该制度进行综合分析和评价。(要求:条理清晰,内容完整,论述准确。)

材料 税收是立国之本,其使用和监管体现一个国家的文明程度与国家治理水平。兴起于东南沿海的“一条鞭法”经张居正在万历九年(1581年)推广至全国后产生了深远的影响,海内外学者对此论述颇丰,各有侧重,如《一条鞭法与万历新政》《一条鞭法与晚明社会的奢靡之风》《由“一条鞭法”到“地丁合一”一明清赋役制度的演变》《“一条鞭法”对当前农村税费改革的启示》等,这些论述反映了作者对税制发展演变及历史与现实的思考。

结合所学知识,就中国古代某一税制自拟一个论题,并运用具体史实予以论证。(要求:论证充分,史实准确,表述清晰)

材料 西周时期的宗法分封制,以周天子为首形成等级森严的国家统治模式,通过各诸侯垂直统治地方,形成众星捧月的政治格局,与其说这是一种分权体制,不如说是周天子的集权谋略。秦朝建立后,开创了君主专制主义与中央集权制度相结合的制度,创立了尊君集权体制,这一开创性的举措影响之后中国几千年政治制度的发展。隋唐时期,这一制度不断演进,完成了对三省制的调整及六部的确立;宋朝在前人基础上进行了集权和分权的调整,将地方权力、尤其是兵权全部收归中央,将军事、财政、监察分别交给相应的主管部门。专制主义中央集权制度在继承、整合中不断创新。

——摘编自李亚敏《古代中国的政治制度》

根据材料并结合古代中国政治制度的相关知识,自行拟定一个具体论题,并进行论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)